А. М. слепцов, В. В. клименко

А. М. слепцов, В. В. клименко

обобщение

палеоклиматических данных

и реконструкция климата восточной европы

за последние 2000 лет

В последние десятилетия значительно возрос интерес к изучению климата прошлого. Обусловлено это целым рядом причин. Первая и наиболее очевидная заключается в том, что без знания закономерностей изменчивости климата в прошлом невозможно предсказать климатические условия будущего. В условиях современного мира, когда климат на нашей планете подвержен стремительным изменениям, вполне объяснимо желание узнать, что ждет нас в ближайшем будущем. Другая причина повышенного внимания к данной проблеме обусловлена интересом к мировой истории человечества, которая, как уже доказано, неразрывно связана с

колебаниями климата. В настоящее время существует несколько принципиально различных подходов к решению проблемы реконструкции климата прошлого: математическое моделирование, анализ исторических письменных источников, использование палинологических, дендрохронологических, гляциологических и других методов. Сейчас становится очевидным, что применение любого подхода в отдельности по различным причинам малоперспективно с точки зрения получения результатов, которые могли бы представлять интерес для непосредственного практического использования. С другой стороны, именно сейчас наука достигла такого уровня, когда стало возможным собрать, проанализировать и объединить все известные данные, комплексно используя упомянутые подходы. Попытки воссоздать историю климата Восточной Европы предпринимались в прошлом неоднократно. Однако ряд существенных недостатков, таких как отсутствие комплексного подхода, слабое взаимодействие специалистов, владеющих разными методиками восстановления климатических характеристик, не дает возможности использовать даже эти работы как надежный компас для определения действительной картины изменений климата в прошлом. В настоящей работе сделана попытка обобщенной реконструкции климата Восточной Европы (Русской равнины) на основе данных из четырех различных источников: инструментальных данных, исторических свидетельств, палинологических и дендрохронологических сведений.

|

|

|

***

Анализ литературных данных (источники: см. Приложение 1). По результатам работы с литературой удалось сделать следующие основные выводы:

1. Наиболее значительными климатическими событиями последнего тысячелетия на территории Восточной Европы являлись средневековая теплая эпоха (СТЭ) (примерно X–XIII вв.) и малый ледниковый период (МЛП) (XIV–XIX вв.), однако точные хронологические рубежи этих периодов до сих пор не установлены.

|

|

|

2. В течение средневековой теплой эпохи и малого ледникового периода имели место значительные колебания температуры как в декадном, так и в вековом масштабах времени. Вместе с тем имеются серьезные разногласия по поводу дат, масштабов и характера даже значительных климатических событий.

3. До сих пор не предпринималось попыток реконструкции климата Восточной Европы с достаточно высоким временным разрешением на основе критического анализа и обобщения всей име-ющейся палеоклиматической информации. Кроме упоминавшихся выше причин, это связано еще и с тем, что климатические ряды представляют собой неоднородный массив данных, для обработки которого требуется применять нестандартные математические и статистические методы.

4. Плотность палеоклиматической информации возрастает по мере приближения к современной эпохе и после 1200 г. является достаточной для построения среднедекадных реконструкций основных климатических параметров.

5. Климатические реконструкции, полученные путем изучения и анализа исторических документов, оказываются весьма достоверными и хорошо согласуются с другими данными.

6. Периоды значительных потеплений и похолоданий в основном происходили синхронно по времени во всех рассматриваемых регионах.

7. Допустимо рассматривать всю территорию Русской равнины как единый регион для построения обобщенной температурной

реконструкции климата, однако это утверждение неверно для реконструкции количества осадков, которая должна выполняться отдельно для территорий, лежащих севернее и южнее примерно 55 градуса северной широты.

8. Анализ летописных источников, относящихся к Византийской империи, позволил достаточно надежно восстановить характер колебания климатических условий в течение весьма длительного периода истории, измеряемого, по крайней мере, семью веками. Подтверждены и уточнены некоторые границы климатических эпох: средневекового оптимума, достигшего своего максимального температурного значения в конце X века и закончившегося к середине XII в.; малого ледникового периода, влияние которого отмечено в конце XVI – начале XVII вв.

Анализ данных полевого исследования (см.: Клименко В. В., Климанов В. А., Сирин А. А., Слепцов А. М. Изменения климата на западе европейской части России в позднем голоцене // Доклады РАН. 2001. Т. 376. № 5. С. 679–683).Реконструкция климата Западнодвинской низины была проведена на основании полученных в результате полевого исследования торфяных проб с помощью известного информационно-статистического метода, широко применяемого в палинологической практике.

Основой для отбора палеоклиматических данных, используемых в дальнейшей работе, стал всесторонний сравнительный анализ и экспертная оценка с целью исключения возможных ошибок имеющихся палеореконструкций и устранения чрезмерного влияния какой-либо одной группы данных.

Необходимость в полевых палинологических исследованиях

была обусловлена тем, что до сих пор неясны точные хронологические рубежи многих палеоклиматических явлений последних тысячелетий и налицо острый дефицит количественной палеоклиматической информации. Так, ряд климатически и исторически важных районов, например запад Европейской территории России (ЕТР), остается малообеспеченным палеоклиматическими данными.

Изучение торфяного разреза в центре верхового болота Усвятский Мох (Западнодвинский р-н Тверской области, 56° с. ш., 32° в. д.) позволило с высокой точностью реконструировать климатические условия западной части ЕТР и сделать попытку уточнить временные параметры основных палеоклиматических эпизодов последних тысячелетий голоцена.

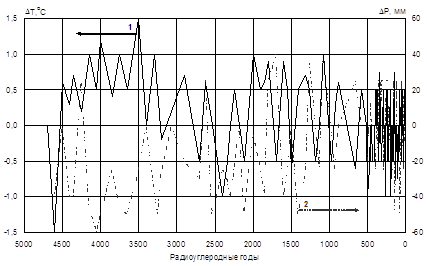

Палеоклиматические реконструкции по отобранным торфяным образцам были сделаны на основе палинологических данных с использованием информационно-статистического метода. Результаты представлены на рис. 1*.

|

|

|

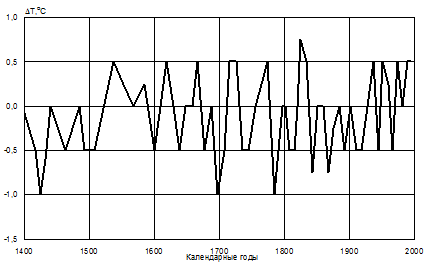

Калибровка палеоданных по результатам инструментальных наблюдений позволила построить подробные палеоклиматические кривые за последние 600 календарных лет, используя датирование исключительно на основе измеренных скоростей торфонакопления, составлявших в среднем 1,3 мм/год в течение этого периода (рис. 2).

Судя по представленным данным, пик средневекового оптимума приходился на рубеж первого и второго тысячелетий. В отличие от существующих палеоклиматических реконструкций, относящих экстремум температуры, как правило, к началу XI века, наши данные показывают, что максимум, по крайней мере в исследуемом регионе, достигался в конце X в. В нашем исследовании этот пик датируется 1100 л. н., что в календарной шкале времени соответствует примерно 970 году. Такую точку зрения подтверждают и зарубежные исследования, и многочисленные исторические данные.

Наиболее холодными периодами были первая четверть XV в., конец XVII и XVIII вв. Следует, однако, отметить, что несмотря на одинаковую величину похолоданий в нашей реконструкции (–1 ºС в отклонениях от нормы 1951–80 гг.), на самом деле масштабы этих климатических изменений были различны. С учетом исторических данных можно предположить, что именно в декаду 1690–1700 гг. наблюдалось максимальное понижение температуры. Второй по величине минимум, скорее всего, имел место в XV в., а похолодание конца XVIII в. следует поставить на третье место среди всех холодных эпизодов последнего тысячелетия.

Что касается теплых периодов, то после пика средневекового оптимума максимальное потепление неантропогенного характера произошло в двадцатых годах XIX в., а третье по величине – в конце XII в.

Рис. 1. Аномалии среднегодовой температуры (1) и осадков (2) по торфяному разрезу болота Усвятский Мох за последние 5000 лет

Рис. 1. Аномалии среднегодовой температуры (1) и осадков (2) по торфяному разрезу болота Усвятский Мох за последние 5000 лет

Рис. 2. Аномалии среднегодовой температуры по торфяному разрезу

Рис. 2. Аномалии среднегодовой температуры по торфяному разрезу

болота Усвятский Мох за последние 600 лет

|

|

|

Отличительная особенность результатов данного исследования заключается, прежде всего, в том, что здесь реконструированы значительные климатические события масштаба декадных колебаний, имевшие место после 1400 г. В среднем, в каждом веке отмечены по 2-3 максимума и минимума температур, что значительно дополняет существующую в настоящее время картину.

Таким образом, в результате анализа данных полевого исследования удалось существенно уточнить основные климатические параметры (температура и годовое количество осадков) для западной части Центрального района России.

Методика расчетов. Комплексная реконструкция климатических условий европейской части России подразумевает обобщение всех надежных данных, содержащих информацию о температуре и количестве осадков. Основой для реконструкции послужили палинологические данные как наиболее подробные и охватывающие широкий спектр территорий. Дендрохронологические данные были использованы в меньшей степени, прежде всего, из-за географических ограничений. Исторические данные применялись как для непосредственного построения реконструкции наряду с палинологическими, так и в качестве калибровочных.

Для построения реконструкции температур на территории Русской равнины мы воспользовались одиннадцатью климатическими рядами, краткие характеристики которых даны в таблице.

2015-05-15

2015-05-15 560

560