С эпохи Просвещения начинается Новое время и зарождение капитализма. Именно в это время наука становится производительной силой общества, а на историческую арену выходят два класса, давшие начало двум разным ветвям или идеологическим вариантам, социологии — буржуазия, из среды которой вышел средний класс, явившийся выразителем западной социологии, и пролетариат, духовным устремлением взглядов которого стала впоследствии марксистская социология.

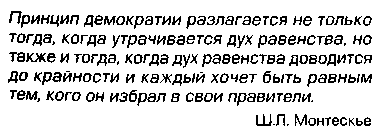

Важную роль в развитии представлений о государстве и обществе сыгран французский просветитель, правовед и философ Шарль Луи Монтескье (1689—1755). Он пытался вывести из географических условий характер, нравы и обычаи народов, их хозяйственный и политический строй. Средством обеспечения законности он считал принцип разделения властей. К основным сочинениям относят «Персидские письма» (1721) и «О духе законов» (1748). В книге «О духе законов» Монтескье изложил теорию форм власти, в основе которой схема — «республика—монархия—деспотия», развивал положения локковской теории «разделения властей» (законодательной, исполнительной и судебной). Историческое значение «Духа законов» в формировании современной политической культуры определяют гуманистические идеи Монтескье: осуждение деспотизма, утверждение принципа гражданской и личной

свободы, призыв к веротерпимости, политической умеренности, постепенности в проведении любых преобразований. Его теория «разделения властей» оказала большое влияние на развитие конституционной мысли XVIII—XX вв. Монтескье стал одним из основателей современной географической школы — направления в социологии и политологии, рассматривающего географическую среду (климат, реки, почву и т.п.) как определяющий фактор развития общества и государства (Ш. Монтескье, Г.Т. Бокль, немецкий географ ф. Ратцель, российский социолог Л.И. Мечников). Идеи о роли географической среды в развитии государства и общества высказывали еще древние мыслители, в частности Демокрит, Геродот, Страбон, Полибий. Однако только в XIX в. они получили научное обобщение во многом благодаря усилиям именно географической школы. Центральное место в ней занимало географическое положение государства, а исходным принципом служил географический детерминизм.

Географический детерминизм основывается на признании того, что месторасположение страны, ее природно-климатические условия, близость или отдаленность от морей и океанов и другие параметры определяют характер народа, поведение на международно-политической арене и т.д. Первоначально геополитика понималась в терминах завоевания прямого (военного или политического) контроля над соответствующими территориями. Традиционные представления о международных отношениях основывались на трех главных китах — территории, суверенитете, безопасности государств — акторов международной политики.

Патриархом направления географического детерминизма в науке признан немецкий географ и этнограф, зачинатель политической географии конца XIX — начала XX в. Фридрих Ратцель (1844—1904). Изучая влияние природных условий на развитие народов и культур в разных географических зонах, он разработал своеобразную географическую карту культурной жизни человечества. В своих трудах «Антропогео-графия», «Народоведение», «Земля и жизнь» он дал общую картину расселения народов и распространения культур. По земной поверхности с различной скоростью перемещаются не толь  ко людские потоки, но и культурные изобретения, предметы, идеи, явления. Сложные явления перемещаются медленнее, простые — быстрее. Хозяйственные формы, экономические институты, навыки земледелия или металлургии, традиции и ценности перенимаются народами крайне медленно и с большим трудом. Гораздо быстрее и легче заимствуются украшения, предметы быта и одежда, поскольку традиции и навыки распространяются только вместе со своими носителями, а одежда и мебель этого не требуют. Ратцель считал, что собственное изобретение людьми не так высоко ценится, как заимствованное. Вместе с тем народ, изобретший хозяйственные приемы, может оценить их в меньшей степени, нежели другой, сумевший найти им применение.

ко людские потоки, но и культурные изобретения, предметы, идеи, явления. Сложные явления перемещаются медленнее, простые — быстрее. Хозяйственные формы, экономические институты, навыки земледелия или металлургии, традиции и ценности перенимаются народами крайне медленно и с большим трудом. Гораздо быстрее и легче заимствуются украшения, предметы быта и одежда, поскольку традиции и навыки распространяются только вместе со своими носителями, а одежда и мебель этого не требуют. Ратцель считал, что собственное изобретение людьми не так высоко ценится, как заимствованное. Вместе с тем народ, изобретший хозяйственные приемы, может оценить их в меньшей степени, нежели другой, сумевший найти им применение.

Главная заслуга Ратцеля состояла в том, что он предпринял попытку связать между собой политику и географию, изучить политику того или иного государства исходя из географического положения занимаемого им простран-

ства. В своей «Политической географии» (1897) он обосновывал тезис о том что государство похоже на биологический организм, действующий в соответствии с биологическими законами. Более того, Ратцель видел в государстве продукт органической эволюции, укорененный в земле подобно дереву. Поэтому сущностные характеристики государства определяются его территорией и месторасположением, а его процветание зависит от того насколько успешно оно приспосабливается к условиям среды. Одним из основных путей наращивания мощи этого организма, считал Ратцель, является территориальная экспансия или расширение жизненного пространства С помощью этого понятия он пытался обосновать, что основные экономические и политические проблемы Германии вызваны несправедливыми границами, стесняющими динамическое развитие страны.

2015-05-15

2015-05-15 1763

1763