Для осуществления индустриализации необходимы следующие условия: 1) достаточно высокий уровень развития производства и обращения товаров, а также процесс разделения труда; 2) некоторое накопление капитала в руках наиболее активной части населения (предпринимателей); 3) наличие достаточно большой армии свободных рабочих рук[32].

Уже в период Токугава, хотя мерилом стоимости оставался рис, в обращении в значительной степени преобладали деньги, особенно это касалось больших городов. Достаточно высокий уровень ремесленного производства был обращен преимущественно на рынок, то есть товаров производилось больше, чем было необходимо для самого потребителя. А отсюда, шло развитие торговли. Наряду с неуклонным ростом производительности труда в сельском хозяйстве, а также все более углубляющимся процессом разделения труда расширялся рынок товаров, спрос на которые увеличивался. С началом же периода Мэйдзи была проведена специализация по районам, сменившая прежнюю самостоятельность кланов. В то же время, процесс разделения труда в Японии задерживалась ввиду наличия широкой сферы домашнего производства фарфоровых, лаковых, хлопчатобумажных и др. изделий, сосредоточенные главным образом в руках крестьян и бедных самурайских семейств. Наплыв дешевых иностранных товаров с началом эпохи Мейдзи, а особенно более дешевой хлопчатобумажной пряжи и продукции машинного производства, подорвал японскую домашнюю промышленность. Это ускорило процесс разделения труда и образования внутреннего рынка.

|

|

|

Что касается накопления первоначального капитала, то этот процесс в Японии имел рад особенностей. Прежде всего, длительное "закрытость" страны не позволили Японии использовать, такие "классические" для Европы источники накопления капитала, как пиратство либо грабеж колоний и заморских территорий. Хотя, как уже было выше показано, и в дотокугавской Японии существовали и внешняя торговля, и пиратство, и даже зачатки колонизации, но последующая затем изоляция от внешнего мира затормозила развитие страны. Поэтому капитал в Японии был сосредоточен в основном в руках небольшого числа крупных торговцев и ростовщиков, в частности, в руках торговых домов Мицуи, Оно, Коноикэ и некоторых других. Лишенные возможности извлекать прибыль из каких-либо внешних источников, японские купцы вынуждены были ограничиваться эксплуатацией довольно скромного внутреннего рынка, что сильно снижало темпы накопления капитала.

Поэтому экономический курс правительства Мэйдзи характеризовался, прежде всего, государственным протекционизмом, то есть такой политикой, при которой государство брало на себя большую часть необходимых для общественного развития забот по развитию национальной индустрии. В частности, многие владельцы покровительствуемых государством торговых домов, занимались в то же время и банковскими операциями, становились директорами банков и промышленных предприятий. Эта система протекционизма абсолютистского государства выполняла роль костылей, при помощи которых только что зародившийся капитализм учился ходить.

|

|

|

Но если европейский капитализм, достигнув зрелости, отбрасывал ставший теперь ему помехой абсолютизм, то в Японии недостаточно зрелый, не обладающий необходимыми накоплениями капитализм не мог обойтись без этих "костылей" - абсолютистской власти - и опирался на них в большей степени, чем прежде. Лидеры Мэйдзи ставили перед собой задачу в течение одного поколения достичь того, чего западные страны добивались не одно столетие. Они понимали, какая пропасть отделяет примитивное, во многом еще феодальное производство в Японии, от индустриальной технологии большинства европейских стран. И чтобы перепрыгнуть эту пропасть, японскому капитализму необходима была поддержка государства.

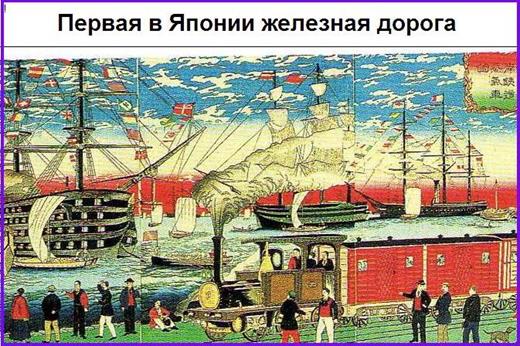

Отсутствие капитала весьма затрудняло положение правительства. Свергнувшие "бакуфу" молодые лидеры Мэйдзи стремились как можно быстрее продемонстрировать эффективность новой власти. И в качестве "наглядного доказательства" этой эффективности было решено начать строительство в стране железной дороги, первый участок которой, как предполагалось, должен был связать один из центральных столичных районов Синбаси с портом Иокогамма.

За реализацию этой "безумной идеи" взялись два видных деятеля Мэйдзи Ито Хиробуми (наст. имя Ито Сюнсукэ) и Окума Сигэнобу. При помощи приглашенных западных специалистов был разработан проект дороги. Затем перед правительством встал вопрос: где взять деньги? Американцы через 2-го секретаря Хоттмана (Hottman) предложили заем под строительство дороги, при условии передачи им прав на построенную дорогу. Однако перед глазами молодых реформаторов был печальный опыт других азиатских стран, в которых строительство железных дорог стало инструментом для колонизации этих территорий. Поэтому, на удивление предствителям западных стран, японское правительство отказалось от американского предложения. Ито и Окума считали, что нужно предпринять все что можно, но построить дорогу не в ущерб национальной независимости и, по возможности, своими руками.

За реализацию этой "безумной идеи" взялись два видных деятеля Мэйдзи Ито Хиробуми (наст. имя Ито Сюнсукэ) и Окума Сигэнобу. При помощи приглашенных западных специалистов был разработан проект дороги. Затем перед правительством встал вопрос: где взять деньги? Американцы через 2-го секретаря Хоттмана (Hottman) предложили заем под строительство дороги, при условии передачи им прав на построенную дорогу. Однако перед глазами молодых реформаторов был печальный опыт других азиатских стран, в которых строительство железных дорог стало инструментом для колонизации этих территорий. Поэтому, на удивление предствителям западных стран, японское правительство отказалось от американского предложения. Ито и Окума считали, что нужно предпринять все что можно, но построить дорогу не в ущерб национальной независимости и, по возможности, своими руками.

Спустя некоторое время к Сигэнобу и Окума прибыл англичанин Нельсон (Nelson Rey), который, зная печальный опыт американцев, предложил частный заем под 12 % годовых. После некоторых колебаний авторы проекта согласились на заем от частного лица. По их мнению, такой заем не мог угрожать независимости страны. Каково же было их удивление, когда они узнали из английской прессы, что Нельсон объявил в Англии сбор средств на строительство токийской железной дороги под 9 % годовых. Таким образом, этот англичанин получал в год 3% прибыли. Японские политики почувствовали себя обманутыми. Но делать было нечего, этот вариант был "лучшим из худших", поскольку других приемлемых вариантов просто не было.

В конце-концов, первый участок дороги был закончен и 12 сентября 1872 года в 10 часов утра первый поезд отправился от станции Синбаси до порта Иокогамма.

Наличие очень небольшого количества весьма богатых домов предопределили вторую особенность процесса модернизации в Японии – преобладание с самого начала монополистического, то есть в высшей степени централизованного капитала. Эти немногие, тесно связанные с правительством финансовые магнаты не желали рисковать и вкладывать капитал в те отрасли, которые с самого начала требовали больших затрат и не приносили непосредственных прибылей. Поэтому правительство вынуждено было само заниматься развитием таких отраслей промышленности, используя для этого займы у тех же финансовых магнатов и весьма ограниченные собственные ресурсы, основную долю которых составлял поземельный налог.

|

|

|

Крупные капиталисты предпочитали вкладывать деньги в торговые, банковские и кредитные предприятия, в особенности, в весьма прибыльную область правительственных займов. Это и определило третью особенность японского капитализма – преобладание банковского капитала, который в своем росте значительно обогнал капитал промышленный. К тому же, этот процесс концентрации капитала был ускорен правительственной политикой субсидий и поощрений. В целом, причины весьма быстрых темпов концентрации капитала в Японии можно свести к следующему. 1) низкий уровень начального накопления капитала; 2) потребность в больших массах капитала для создания крупных предприятий, которые можно было бы сопоставить с современными предприятиями Запада; 3) введение в Японии с самого начала индустриализации системы акционерных компаний; 4) конкуренция с западными компаниями, которые также поощряли концентрацию капитала.

Процесс концентрации капитала происходил через поглощение мелких предприятий крупными, благодаря чему и родились так называемые "дзайбацу" (финансовые олигархии) Мицуи, Сумитомо, Ясуда и др. Опирающийся на сильную государственную поддержку банковский и ссудный капитал, в свою очередь, использовался правительством для развития тех отраслей экономики, которые требовали крупных капиталовложений, как, например, инфраструктура, капитальное строительство, транспорт, связь.

Любопытно обратить внимание в той ситуации на положение мелких предпринимателей. Страдающие от недостатка средств и высоких процентов на ссудный капитал, они зачастую вынуждены были обращаться за кредитом в банк. В конце XIX века процент на ссудный капитал в японских банках достигал 10-15 %, в то время как по вкладам выплачивалось не более 7-8 %. В таких сложных условиях мелкие компании, зачастую, будучи не в состоянии рассчитаться по долгам, вынуждены были закладывать свои предприятия банкам.

|

|

|

Таким образом, если в большинстве стран Запада в период формирования капитализма банковский капитал существовал отдельно от промышленного, то для японского капитализма характерно также то, что, в этой стране промышленный капитал самостоятельно не развивался. Как было уже показано, в Японии начало процессу индустриализации положило государство. И только подняв на ноги промышленность, оно передало предприятия крупным частным предпринимателям за весьма низкую цену. Такая политика и называется "политикой государственного протекционизма".

Можно сказать, что японский промышленный капитал вырос из банковского и ростовщического капитала. Последние же, используя высокую арендную плату за землю, привлекали инвестиции в основном в земледелие, поскольку, как было уже замечено, вклад инвестиций в промышленные предприятия был связан с большим риском и не обеспечивал скорой и высокой прибыли.

Итоги экономических реформ переходного периода. В результате аграрных реформ, капитализации пенсий самураев и погашения государством самурайских долгов ростовщикам и торговому капиталу, был дан мощный импульс концентрации капитала, что стало важной предпосылкой быстрого развития капитализма в Японии.

В то же время, сельское хозяйство не претерпело больших изменений. Основной сельскохозяйственной культурой оставался рис, который выращивался крестьянами на небольших террасированных полях по склонам гор. Значительно возросли масштабы аренды земли, которая, как правило, выплачивалась рисом. Среди традиционных домашних промыслов наибольшее развитие получило шелководство, продукция которого шла на экспорт. Соответственно, в первые годы Мэйдзи быстро развивалась внешняя торговля. Ее особенность в этот период состояла в том, что из-за отсутствия отечественного опыта внешняя торговля долгое время осуществлялась японскими компаниями через иностранных торговых агентов.

2015-05-18

2015-05-18 1493

1493