При планировании телетрафика в пределах зоны обслуживания проводится предварительная оценка качества обслуживания абонентов. Под качеством обслуживанияпонимается своевременное предоставление каналов абонентам при обеспечении достоверности приема информации не ниже заданной. Анализ работы систем мобильной связи показывает, что только небольшая их часть одновременно пользуется услугами сети. При этом интенсивность ее использования может изменяться во времени и быть различной в зависимости от потребности индивидуальных абонентов. Сеть обычно разрабатывается с учетом ожидаемой интенсивности ее использования.

Планирование канальной ёмкости сетей и базовых станций по частотам на проектируемом участке железной дороги произведём, учитывая следующие данные:

– число абонентов одновременно работающих в пределах одной базовой станции на перегонах не менее 35;

– число абонентов одновременно работающих в пределах одной базовой станции на станциях и крупных узлах не менее 300;

|

|

|

– средняя продолжительность разговора в час наибольшей нагрузки (ЧНН) Тср = 1,5 минуты;

– средняя частота поступления вызовов в ЧНН λср = 7 вызовов в час;

– вероятность отказа в системе составляет Р = 0,005, т.е. не более одного из двухсот абонентов в час получат отказ при первом обращении к сети, что соответствует 99,5% вероятности установления соединения;

– ширина полосы частот, выделенная стандарту GSM-R 2×4 МГц;

– разнос частот между соседними каналами связи составляет 200 кГц;

– количество частотных дуплексных каналов 19.

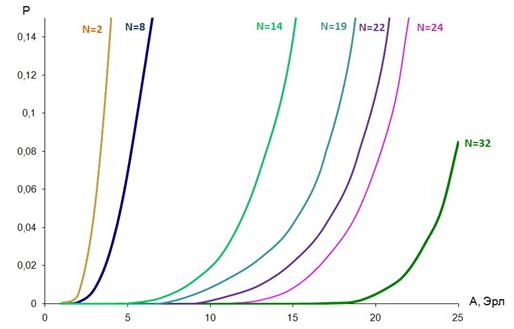

При оценках емкости систем сотовой связи обычно используют модель системы с отказами (модель Эрланга B), в то время как модель системы с ожиданием (модель Эрланга С) применяют гораздо реже. На рисунке 3.14 представлены графики вероятность отказа в обслуживании в зависимости от трафика при различном числе каналов.

Рисунок 3.14 – Вероятность отказа в обслуживании в зависимости от трафика (модель Эрланга В)

Поскольку в распоряжении системы находится полоса частот шириной 2×4 МГц, а одно соединение требует двух каналов (прямого и обратного) по 200 кГц каждый, то для 7-ми сотового кластера количество дуплексных каналов в соте можно определить из выражения:

FC = FK ∙m∙Cч, (3.5)

где FC – ширина полосы частот, занимаемая системой сотовой связи;

FK – ширина полосы частотного канала;

m – разрядность кластера;

Сч – количество частотных каналов.

Сч = 2 ∙ 4 ∙ 106 / (7 ∙ 2 ∙ 200 ∙ 103) ≈ 2 канала.

В стандарте GSM-R используется TDMA, таким образом каждый частотный канал разделён на восемь временных интервалов (timeslots). Один временной интервал необходим в качестве управляющего канала для базовой станции, остальные семь доступны для передачи голосовых сообщений и передачи данных.

|

|

|

Отсюда количество речевых каналов в соте:

С = Сч ∙ 7 = 2 ∙ 7 = 14 каналов.

Из графика (рис. 3.14) можно найти, что для 14 каналов на соту и вероятности отказа системы 0,005, интенсивность трафика в одной соте составит Асота = 7,5 Эрл.

Отсюда суммарный трафик всей системы, учитывая секторирование сот, будет равен:

А ∙ NC = 7,5 ∙ 16 ∙ 2 = 240 Эрл.

Трафик на одного абонента составит:

ААБ = λср ∙ Тср = 7 ∙ 1,5/60 = 0,175 Эрл.

На основе этих значений определяется количество пользователей, которых может обслужить система. Это количество равно:

NA = А / ААБ = 240/0,175 = 1372 пользователей.

Тогда количество пользователей, приходящихся на один канал:

N = 1372/19 ≈ 72 пользователя.

Максимальное количество пользователей, которые могут быть одновременно обслужены, определяется количеством каналов в соте и количеством сот в системе и будет равно:

Nmax = C ∙ Nсот = 14 ∙ 2 ∙16 = 448 пользователей.

Учитывая, что данный проект сети GSM-R разрабатывается для участка железной дороги, то можно сделать вывод о том, что ресурсы системы достаточны.

2015-05-20

2015-05-20 900

900