Центрального государственного архива Октябрьской революции, высших органов государственной власти и органов государственного управления СССР об информации в статье Г. Арутюнова и Ф. Волкова «Перед судом истории», опубликованной в газете «Московская правда».

В органе МГК КПСС и Моссовета газете «Московская правда» за 30 марта 1989 г. (№ 76) опубликована статья «Перед судом истории», в которой утверждается, что Джугашвили-Сталин был агентом царской Охранки.

Авторы статьи — доктор исторических наук Г. А. Арутюнов и Ф. Д. Волков.

В статье указывается: «В 1961 году один из авторов этой статьи — профессор Г. Арутюнов, работая в Центральном государственном архиве Октябрьской революции и социалистического строительства, нашёл документ, подтверждающий, что Иосиф Джугашвили (Сталин) был агентом царской Охранки. Подлинник этого документа хранится в ЦГАОР (Москва, Большая Пироговская, 17) в фонде Департамента полиции Енисейского губернского жандармского управления».

И далее воспроизводится якобы найденный Г. А. Арутюновым в ЦГАОР СССР текст письма заведующего Особым отделом Департамента полиции полковника Ерёмина с информацией о том, что Джугашвили-Сталин являлся агентом царской Охранки (см. статью «Перед судом истории»).

|

|

|

В связи с данной публикацией и утверждениями авторов статьи ЦГАОР СССР после тщательной и всесторонней проверки имеющихся архивных документов считает необходимым сообщить следующее:

1. В статье указывается, что письмо полковника Ерёмина Г. Арутюнов нашёл в «фонде Департамента полиции Енисейского губернского жандармского управления». Такого архивного фонда в ЦГАОР СССР никогда не было и нет. Следовательно, найти вышеуказанное письмо полковника Ерёмина в несуществовавшем и несуществующем архивном фонде невозможно.

2. Просмотр и изучение архивных дел фонда Департамента полиции Министерства внутренних дел и, в частности, Особого отдела Департамента полиции, которое возглавлял полковник Ерёмин, показало, что воспроизведённого в статье его письма не было и нет. Каких-либо изъятий листов в делах не обнаружено.

3. Имеется реестр исходящих бумаг из Особого отдела Департамента полиции, в частности, за 1913 год. В нём за 12 июля 1913 года отсутствует запись об отправлении письма полковника Ерёмина в «Енисейское Охранное отделение». В этой связи следует сделать существенное уточнение: в июле 1913 года Енисейского Охранного отделения уже не существовало, так как ещё в июне была проведена реорганизация в системе политического сыска, в результате которой вместо Охранного отделения функционировал Енисейский розыскной пункт. Заведующим Енисейским розыскным пунктом был Железняков Владимир Фёдорович, а не Алексей Фёдорович, как об этом указано в так называемом письме полковника Ерёмина. Не было и нет данного документа в соответствующих архивных фондах и Красноярского краевого государственного архива.

|

|

|

4. Воспроизведённое в статье письмо полковника Ерёмина датировано 12 июля 1913 года. При изучении архивных дел Департамента полиции установлено, что полковник Ерёмин в это время уже не являлся заведующим Особым отделом Департамента полиции, так как 11 июня 1913 года был назначен начальником Финляндского жандармского управления.

Последний документ, который подписан полковником Ерёминым, имеет дату 19 июня 1913 года. В тот же день был издан циркуляр с предписанием впредь письма адресовать на имя нового заведующего Особым отделом Департамента полиции М. Е. Броецкого.

Следовательно, находясь в июле 1913 г. на другой работе и в другом месте, полковник Ерёмин не имел ни прав, ни возможностей и даже необходимости подписывать 12 июля 1913 г. служебное письмо со штампом особого отдела Департамента полиции, так как эта работа могла быть выполнена новым должностным лицом, в обязанности которого она входила, если бы была в том потребность.

5. Все документы, находящиеся в департаменте переписки, подписанные полковником Ерёминым по 19 июня 1913 года и его преемником Броецким в последней декаде июня 1913 года, имеют в левом верхнем углу типографски выполненный штамп «Заведующий Особым отделом Департамента полиции», а в воспроизведённом в статье письме Ерёмина этот штамп имеет следующий текст: «М.В.Д. Заведывающий Особым отделом Департамента полиции», т. е. отличается от хранящихся в деле такого рода документов. В имеющихся на этих документах типографских штампах нет слова «МВД» и везде «Заведующий», а не «Заведывающий».

6. По существовавшим в то время правилам ведения делопроизводства каждому структурному подразделению Департамента полиции устанавливалась строго определённая нумерация исходящих документов. Особый отдел Департамента полиции в соответствии с приказом имел номера, начиная с № 93001. Письмо же полковника Ерёмина от 12 июля 1913 года имеет № 2898, т. е. совершенно другой, не совпадающий с нумерацией, установленной для этого структурного подразделения.

7. Авторы утверждают, что «в ЦГАОР СССР — в фондах Бакинского Охранного отделения — имеется любопытный документ: донесение агента Охранки Фикуса». И далее в статье приводится текст донесения этого агента. […]

Во-первых, в ЦГАОР СССР не было и нет фондов Бакинского Охранного отделения. Следовательно, не было и нет воспроизведённого в статье документа, т. е. донесения агента Фикуса.

Во-вторых, в делах переписки Особого отдела Департамента полиции МВД с Бакинским Охранным отделением имеются Сводки об агентурных сведениях по партии «социалистов-демократов», которые составлены официальными лицами Кавказского районного Охранного отделения, и в них указанной выше авторами информации о Джугашвили-Сталине не содержится. В-третьих, донесения агентов Охранки, как известно, представлялись в устной форме, на основе чего составлялись Сводки об агентурных сведениях, которые направлялись в центр. Поэтому авторы статьи никак не могли обнаружить в ЦГАОР СССР, как они пишут, «любопытный документ: донесение агента Охранки Фикуса».

8. Приведя несколько текстов из донесения агента Фикуса о деятельности Бакинского комитета, авторы статьи пишут:

«Каждый шаг работы Бакинского комитета становился известным Охранке. Её осведомитель, то есть поставщик информации Фикусу, был весьма компетентным и честно служил тайной полиции. Мы можем предполагать, что им был И. Сталин».

Предположения авторов ни на чём не основаны. Если они дешифровали кличку агента Фикуса, как об этом указывалось в статье (хотя это было сделано задолго до них), то имели возможность получить весьма обстоятельную информацию из имеющейся в архиве справки о том, что был и чем занимался агент под кличкой Фикус. Им являлся Н. С. Ериков, крестьянин Тифлисской губернии, рабочий, проживающий под нелегальным именем Д. В. Бакрадзе. Этот человек состоял в социал-демократической партии с 1897 г., в 1906 г. был членом комитета в одной из городских организаций на Кавказе, в 1908 г. находился в Баку, в 1909 г. был членом Балаханского комитета, находился в близких сношениях с руководителями социал-демократических организаций.

|

|

|

В то же время с апреля 1909 по 1917 г. он состоял секретным сотрудником Бакинского Охранного отделения по РСДРП. Следовательно, агент Фикус сам имел хорошую возможность получать необходимую информацию о деятельности социал-демократических организаций этого региона и не нуждался в специальных поставщиках ему сведений. К тому же он не имел права входить в сношения с другими лицами без особого на то разрешения.

9. В фондах Департамента полиции имеются документы, содержащие информацию о лицах, являвшихся агентами тайной царской полиции. В этих списках называются фамилии, имена, отчества лиц, поставлявших сведения, их агентурная кличка. В этих списках фамилии Джугашвили-Сталина нет.

10. После Февральской буржуазно-демократической революции 1917 года Временное правительство создало ряд специальных комиссий по выявлению провокаторов и агентов тайной полиции среди революционной демократии. Работа велась на основе изучения документов Департамента полиции (ЦГАОР СССР, ф.1467, 503, 504). Такого же характера проводилась работа советскими органами вскоре после Великой Октябрьской социалистической революции. Среди выявленных провокаторов и агентов Джугашвили-Сталина не было.

Таким образом, в Центральном государственном архиве Октябрьской революции, высших органов государственной власти и органов государственного управления СССР архивных документов, в том числе письма полковника Ерёмина от 12 июля 1913 года, донесения агента Фикуса, подтверждающих, что Джугашвили-Сталин являлся агентом царской Охранки, не имелось и не имеется.

|

|

|

Следовательно ни Г. А. Арутюнов, ни Ф. Д. Волков не могли ни в 1961 г., ни раньше И ни позже найти в архивных фондах ЦГАОР СССР так называемого письма полковника Ерёмина и донесения агента Фикуса, которых в действительности не было.

Авторы статьи «Перед судом истории» выдали за свою находку фальшивку, подделку так называемого письма полковника Ерёмина, опубликованную американским советологом Исааком Левиным в американском журнале «Лайф» № 10 за 14 мая 1956 года[75].

Приводим предоставленные ЦГАОР СССР копии двух документов, что имеются в архиве: с подписью А. Ерёмина и его штампом в левом верхнем углу, а также воспроизведённого по публикации в журнале «Лайф», который архивисты считают подделкой.

Эта фальшивка распространялась и раньше, распространяется и в настоящее время в Советском Союзе.

Даже И. Левин в своей статье в журнале «Лайф» вынужден был признать, что наиболее критически настроенные биографы Сталина, имея в виду провокаторство, «в том числе его злейший враг Лев Троцкий, отвергали это обвинение, как чудовищное и абсолютно недоказуемое».

Приходится сожалеть, что редакционная коллегия газеты «Московская правда» и её ответственные сотрудники при подготовке к печати статьи Г. А. Арутюнова и Ф. Д. Волкова «Перед судом истории» отступили от общепринятого в таких случаях требования и не сочли возможным обратиться в ЦГАОР СССР для подтверждения наличия в архивных фондах публикуемого этими авторами так называемого письма полковника Ерёмина и донесения агента Фикуса.

Дирекция ЦГАОР СССР [76]

В том же номере «Московской правды» опубликовано и совместное письмо О. Г. Шатуновской и С. Б. Шеболдаева:

«Мы вынуждены выразить своё отношение к статье Г. Арутюнова и Ф. Волкова "Перед судом истории", опубликованной в "Московской правде" от 30 марта с.г. Статья, к сожалению, во многом отклоняется от истины. Не подтверждается, по нашим данным, заявление Г. Арутюнова, что он "в шестидесятые годы по поручению Комиссии Президиума ЦК КПСС изучал архивные документы, связанные с деятельностью Сталина". Не подкрепляется должным образом и стремление авторов статьи ради исторической правды, всестороннего её раскрытия помочь нынешней Комиссии Политбюро ЦК "представлением новых документов, касающихся личности Сталина". И вот почему.

Основной такой "новый" документ, используемый Г. Арутюновым и Ф. Волковым как доказательство связей Сталина с Охранкой — "письмо Ерёмина", неоднократно публиковавшееся за рубежом, в частности в монографии Фишера "Жизнь и смерть Сталина". Известный советолог Эдуард Смит предполагает, что "письмо Ерёмина" было в своё время воспроизведено кем-то из русских эмигрантов по памяти с утраченного оригинала. Этим, по его мнению, и обусловлены присутствующие в документе отклонения, не позволяющие признать его подлинным.

По вполне понятным причинам Ф. Волков и Г. Арутюнов не приводят номера фонда и единицы хранения публикуемого ими письма. Такого фонда попросту нет.

…

Выдумано авторами утверждение, что "в 1962 году Шатуновская поставила перед ЦК КПСС вопрос об обнародовании материалов о Сталине как агенте царской Охранки". На самом деле Хрущёв был информирован только о зарубежных материалах на эту тему, на что и последовал его ответ, приведённый в статье.

О своей "находке" Г. Арутюнов объявил в 1987 году. Мы ему тогда поверили, полагая, что он серьёзно исследует вопрос. Вместо этого им с участием Ф. Волкова были предприняты попытки придать материалам сенсационный характер…»[77].

Интересно, если сфабриковать письмо, «доказывающее», будто «известный советолог Эдуард Смит» в своё время являлся агентом КГБ, а когда обман раскроется, заявить, что письмо «воспроизведено по памяти с утраченного оригинала», чем и объясняются «присутствующие в документе отклонения» — как отнесётся к подобной «аргументации» американский суд?

Однако вернёмся к нашим баранам. Ничуть не смутившись открывшимися фактами, осрамившиеся доктора исторических наук действуют по принципу: «наглость — второе счастье». Вот что пишет Ф. Волков в книге, вышедшей три года спустя:

«Б. И. Каптелов и З. И. Перегудова утверждают, пытаясь опровергнуть документ, что "во-первых, в 1913 году Енисейского Охранного отделения как такового не существовало". Столь компетентным товарищам следовало бы знать, что Енисейское Охранное отделение, по имеющимся документам, существовало.

Так, в справке царской Охранки за № 2840 от 19 декабря 1911 г., выданной ссыльно-поселенцу Елизавете Румба, говорится: "Дано знать приставу 3-го Енисейского уезда и сообщено тюремному отделению Енисейского губернского управления, начальнику Енисейского губернского управления (выделение моё — Ф.В.) и отделения корпуса жандармов ротмистру Железнякову"»[78].

Перед нами, говоря словами известного сатирика Аркадия Райкина, явная попытка «запустить дурочку»: Каптелов и Перегудова пишут о том, что в 1913 году не существовало Енисейского Охранного отделения, а Ф. Волков «опровергает» их документом, свидетельствующим, что в 1911 году существовало Енисейское губернское управление корпуса жандармов — совершенно другая структура. Следующий перл Волкова выглядит так:

«Б. Каптелов и З. Перегудова, как и другие исследователи, не оспаривают подлинность документа, но заявляют, что его не имеется в ЦГАОР; речь идёт о документе, свидетельствующем о заседании Бакинского комитета РСДРП»[79].

Резонный вопрос — а как можно «оспаривать подлинность документа», если самого документа не существует?

Однако и на этом история фальшивки не кончается. Угар горбачевско-яковлевских разоблачений понемногу рассеивается, народ начинает переоценивать роль Сталина в истории нашей страны. Чтобы процесс не зашёл слишком далеко, надо срочно в очередной раз «обличить тирана» в газетах и по телевизору, благо недобросовестных историков для такой работы более чем достаточно.

И вот в газете «Известия» от 19 сентября 1997 года появляется статья «Сталин был агентом царской Охранки», подписанная неким Александром Нечаевым, обозревателем ИТАР-ТАСС. С энтузиазмом курицы, снёсшей яйцо, автор сообщает:

«"Вождь всех времён и народов" Иосиф Сталин, который почти тридцать лет руководил советским государством, в 1906 году был завербован царской охранкой и вплоть до своего избрания в ЦК партии в 1910 году поставлял жандармерии "ценные агентурные сведения", утверждается в документе, фотокопия которого впервые появилась в России. Её случайно обнаружил исследователь, публицист и профессор Московского государственного строительного университета Юрий Хечинов во время недавней работы над архивом младшей дочери Л. Н. Толстого Александры Львовны Толстой»[80].

Разумеется, речь идет всё о том же пресловутом «Ерёминском письме».

«Хечинов не сомневается, что найденная им копия сделана с подлинного документа, по нескольким причинам. Во-первых, подпись Ерёмина удостоверил бывший генерал Охранного отделения Александр Спиридович… Другим подтверждением подлинности документа является тот факт, что его оригинал был затем за крупную сумму заложен фондом в один из американских банков, где и находится по сей день»[81].

Иных «подтверждений» подлинности письма в заметке не приводится. К свидетельству генерала Спиридовича мы вскоре вернёмся, что же касается второго «доказательства», то оно не соответствует действительности, так как «документ» был не «заложен» в один из американских банков, а помещён туда на хранение.

Попутно профессор Хечинов наглядно демонстрирует своё невежество в обсуждаемом вопросе, дав к «Ерёминскому письму» следующий авторский комментарий:

«После избрания Сталина в Центральный комитет партии в г. Прага (в 1910 году — Авт.) Сталин по возвращении в Петербург…»[82].

Общеизвестно, что Сталин был избран, а точнее, кооптирован в ЦК не в 1910, а в 1912 году.

Конечно, «историкам» «наезжающим» на Сталина, прощаются и не такие ляпы. Но тут Хечинов зарвался — попытался присвоить себе лавры первооткрывателя «документа», за что и получил две недели спустя отповедь в тех же «Известиях» от ещё одного доктора исторических наук — проживающего в Бостоне Ю. Г. Фельштинского:

«В заметке "Сталин был агентом царской охранки" (19 сентября 1997 года) профессор Юрий Хечинов сообщает о "найденном" им в Толстовском фонде, в Нью-Йорке, письме заведующего Особым отделом департамента полиции Ерёмина об агентурной работе Сталина.

Но ведь этот документ давно известен и за границей, и в России! Впервые он был опубликован в журнале "Лайф" в апреле 1956 года. В последующие дни и недели — широко представлен в эмигрантской печати и вызвал полемику.

В России письмо приводилось в "Московской правде" ещё в марте 1989 года и с этого времени вошло в историографию под названием "Ерёминский документ". Оно неоднократно перепечатывалось в российских газетах и журналах…

"Новое русское слово" подробно рассказало об истории документа. Ю. Хечинов, судя по его недавнему телеинтервью, о ней знал. Знал, что письмо было вывезено из Китая, передано профессору М. П. Головачеву, а в 1947 году — Макарову, Бахметьеву и Сергеевскому — политическим деятелям эмиграции. Знал об экспертизе письма во Франции и Америке. О том, что оно всем давно известно. И тем не менее, захотел предстать первооткрывателем документа, обнародованного за границей более сорока, а в России более семи лет назад»[83].

Уличив Хечинова в нарушении приоритета, Фельштинский умудрился ни разу не обмолвиться о такой «мелочи», что «Ерёминский документ» давно признан фальшивкой. И это не удивительно, поскольку сам Юрий Георгиевич является активным пропагандистом версии о «провокаторстве» Сталина. Поэтому, попеняв Хечинову за попытку присвоить чужую «славу», он приводит в своей публикации «действительно новый документ, касающийся провокаторства Сталина, который нигде ранее не публиковался» — то самое пресловутое письмо генерала Спиридовича, в котором последний подтверждает подлинность подписи Ерёмина.

Насколько авторитетно это свидетельство? Судите сами: генерал Спиридович написал своё письмо в 80-летнем возрасте, спустя сорок лет после обсуждаемых событий. А единственным образцом подписи Ерёмина, доступным ему для сравнения, была надпись, выгравированная на серебряном кувшине, которая, к тому же, сильно отличается от подписи на «документе» (достаточно взглянуть на приведённую выше фотокопию).

Ах да, есть ещё интуиция старого служаки:

«Но не является ли письмо Ерёмина подложным, поддельным? Нет. И своими недоговорками, и всей своей "конспирацией" оно пропитано тем специальным "розыскным" духом, который чувствуется в нём и заставляет ему верить. Это трудно объяснить. Но я это чувствую, я ему верю»[84].

Легко догадаться, что точку в этой истории ставить рано. В последнее время либеральные СМИ начали очередную истерику по поводу «возвращения Сталина». А значит, надо ждать новых «сенсационных открытий», новых публикаций «письма Ерёмина».

Итак, вся история о сотрудничестве Сталина с Охранкой базируется на халтурно изготовленном поддельном документе. При этом среди апологетов фальшивки мы видим как минимум четырёх докторов исторических наук, отбросивших не только научную добросовестность, но и элементарную человеческую порядочность. Увы, подобное поведение в отношении Сталина вполне типично для многих представителей научной и творческой интеллигенции. Как метко сказано в известной басне И. А. Крылова:

«А мне чего робеть? И я его лягнул:

Пускай ослиные копыта знаетI»

Глава 2

Легенда о Царицынской барже

Как мы видим, прошлое нашей страны продолжает оставаться благодатным полем для разного рода фальсификаций. Год за годом «властители дум» из числа прозападной интеллигенции поливают помоями отечественную историю. Цель их усилий проста и понятна — внушить населению России комплекс вины. Пусть люди вместо того, чтобы спокойно и с достоинством гордиться делами своих предков, рвут на себе одежду и посыпают головы пеплом, заходясь в пароксизме покаяния — так их будет легче приобщить к пресловутым «западным ценностям».

Поэтому небезынтересно, взяв какое-либо конкретное событие, шаг за шагом проследить, как под руками либеральных щелкопёров оно превращается в миф.

Одним из наиболее важных эпизодов первого года гражданской войны стала оборона Царицына. Этот город являлся ключевым пунктом разворачивавшейся в стране междоусобной борьбы. Через Царицын проходили пути, связывавшие центральные районы России с Нижним Поволжьем, Северным Кавказом и Средней Азией, откуда шло снабжение центра продовольствием и топливом. Взятие его позволяло осуществить столь желанное соединение белых сил Юга России и Сибири.

Именно при обороне Царицына впервые проявились таланты Сталина, как военачальника. Летом 1918 года Иосиф Виссарионович был командирован на Юг России в качестве чрезвычайного уполномоченного ВЦИК по заготовке и вывозу хлеба с Северного Кавказа[85]. Прибыв 6 июня в Царицын, Сталин навёл там порядок, обеспечив бесперебойную доставку продовольствия в Москву. Когда же Донская армия Краснова начала наступление и 19 июля был создан Военный совет Северо-Кавказского военного округа, Сталин стал его председателем[86]. Совместно с К. Е. Ворошиловым он сумел отстоять город и предотвратить соединение армий Краснова и Дутова.

Головной болью формируемой Красной Армии были постоянные измены служивших в ней «военспецов» — бывших офицеров. В свою очередь, это вызывало естественное недоверие к военспецам со стороны многих советских деятелей. Оно и понятно: когда, к примеру, трое первых командующих созданной в июне 1918 года 2-й армии один за другим оказываются предателями[87], поневоле станешь подозрительным. Не обошлось без «пятой колонны» и на Царицынском фронте. Возглавлял её начальник штаба Северо-Кавказского военного округа бывший полковник Носович.

О том, что случилось дальше, предоставим рассказать небезызвестному Дмитрию Волкогонову:

«Несмотря на помощь Деникину со стороны предателя, бывшего царского полковника военспеца Носовича, штурм Царицы на не принёс успеха белогвардейцам…

Измена Носовича, ряда других бывших офицеров царской армии усилила и без того подозрительное отношение Сталина к военспецам. Нарком, облечённый чрезвычайными полномочиями по вопросам продовольственного дела, не скрывал своего недоверия к специалистам. По инициативе Сталина большая группа военспецов была арестована. На барже создали плавучую тюрьму. Многие были расстреляны»[88].

Как это ни удивительно, но в данном случае историк-антисоветчик достаточно точно излагает суть дела. При этом действия Сталина выглядят вполне оправданными. Ну, может быть, слегка погорячился. Ничего странного нет и в том, что арестованных разместили на барже. Ну, создали плавучую тюрьму. Эка невидаль. То же самое делали, к примеру, англичане во время англо-бурской войны. Да и противники большевиков не гнушались подобными методами. Так, почти в это же время, в ходе начавшегося 6 июля 1918 года Ярославского мятежа около 200 арестованных советских активистов были размещены мятежниками именно на барже. К моменту освобождения в живых оставалось лишь 109 узников[89].

А вот что сообщалось в оперативной сводке 2-й армии Восточного фронта от 18 октября 1918 года:

«Волжская военная флотилия, узнав, что в Гольянах (на правом берегу Камы, в 30 верстах к северу (от) Сарапула) стоит баржа с арестованными советскими работниками, вышла из Сарапула вверх по Каме с целью захватить указанную баржу. Прибыв в Гольяны, начальник флотилии, выдав себя за белогвардейца, приказал буксирному пароходу, стоявшему у пристани, от имени белогвардейского командования взять баржу на буксир и вести её вниз к Сарапулу. Хитрость вполне удалась — баржа благополучно прибыла в Сарапул. На барже оказалось 522 советских работника, находившиеся в ужасном положении: большинство были раздеты, покрыты только рогожами, вид их был крайне изнурённый, все они от голода едва стояли на ногах. Накануне 30 чел. были расстреляны. В ночь на 18 октября та же участь ожидала и остальных; радость освобождённых из рук белых палачей была неописуема»[90].

Но не таков наш интеллигент, чтобы принять столь прозаическую трактовку событий. Он воспитан на художественной литературе. Ему ещё в школе объяснили, что если в первом акте пьесы на стене висит ружьё, то в конце спектакля оно просто обязано выстрелить. Разумеется, в жизни такое бывает далеко не всегда. Точнее, в большинстве случаев всё как раз наоборот: ружьё, повешенное на стену, мирно висит, никому не мешая, понемногу покрываясь пылью и вовсе не обнаруживая желания стрелять. Но разве может подлинный интеллигент руководствоваться в своих суждениях презренной житейской прозой?

Возьмём царицынский эпизод в интерпретации Волкогонова. Интеллигентское подсознание с неизбежностью фиксирует в нём «неправильность»: арестованных разместили на барже. Именно на барже, а не в здании тюрьмы или ещё каком-нибудь помещении. Ружьё должно выстрелить. А как может быть задействована баржа? Ну, например, вот так:

«Несколько десятков военспецов, в своё время назначенных Снесаревым в свой штаб, пытались разъяснить Сталину, что надо всё-таки уделять внимание столь нелюбимым им "чертежам" и планам. В ответ Сталин приказал местным чекистам "разобраться", и в ночь на 22 августа чекисты, забив арестованными военспецами вместительную баржу, вывезли их на середину Волги и расстреляли, а трупы сбросили в воду»[91].

Вот и первая ступень лестницы, ведущей из реальности в миф. Видите различия? Согласно Волкогонову, причиной плохого отношения Сталина к военспецам была измена Носовича и других бывших офицеров. То есть Сталин, конечно же, самодур, не доверяющий специалистам, но у этого недоверия есть уважительная причина. Образу злодея не достаёт цельности — его злодеяние имеет разумное оправдание. Новая версия исправляет этот недостаток. Лишняя деталь в виде измены Носовича убрана. Причина сталинского приказа об аресте военспецов — в том, что они пытались разъяснить еМу необходимость работы с картами. Сталин приобретает классические черты невежественного тирана, казнящего не в меру надоедливых «мудрецов» из своего окружения.

Что там дальше у Волкогонова? «Многие были расстреляны». Как-то неопределённо звучит. Что значит «многие»? Это даже не половина арестованных, иначе бы вместо «многие» было сказано «большинство». Зато теперь всё понятно: «забив арестованными вместительную баржу». Сколько в баржу влезло, столько и расстреляли. Энергичное словечко «забив» вызывает прямые ассоциации с автобусом в «час пик»: пока двери не закроем — не поедем… то есть не поплывём. А баржа-то не простая, а «вместительная»!

Находит объяснение и само использование баржи. Она выступает, как ей и положено по штату, в роли транспортного средства, призванного доставить жертвы к месту казни — на середину Волги.

Нетрудно догадаться, какой должна быть следующая стадия мифотворчества. У баржи есть ещё одно, пока неиспользованное, свойство. Как и остальной водный транспорт, она может не только плавать, но и тонуть. В результате получается что-то вроде:

«В 1918 г. в Царицыне по личному распоряжению Сталина затопили в Волге баржу, трюмы которой были набиты пленными»[92].

Попутно, в качестве дополнительного «отягчающего обстоятельства», пассажиры баржи из арестованных заговорщиков (пусть даже и ложно обвинённых) превращаются в военнопленных, казнить которых категорически запрещается всякими международными конвенциями.

Но и это ещё не конец. «Преступлению» Сталина не хватает масштабности. Этот недостаток также необходимо исправить:

«Сталин — это чистейший злодей, который начал свои преступления ещё со времён гражданской войны. Он утопил под Царицыным в баржах всех этих белых генералов, офицеров, которых собрал со всех войск…»[93].

Именно так! «Все эти белые генералы и офицеры» были утрамбованы во вместительные трюмы барж и утоплены по фарватеру главной русской реки. А тем, кому не хватило места (очевидно, у злодея кончились баржи), пришлось ждать 1937 года, чтобы быть расстрелянными вместе с Тухачевским. С такой «версией событий» не стыдно и на телевидении показаться, и в газете напечататься. И пускай к действительности она имеет самое отдалённое отношение, зато всё просто, наглядно и идеологически правильно.

Глава 3

Был ли Сталин параноиком?

Одной из самых нелепых перестроечных баек по праву может считаться рассказ о сталинской паранойе. Такой диагноз якобы поставил «кремлёвскому диктатору» академик В. М. Бехтерев, за что и был немедленно отравлен:

«Осенью 1971 года М. И. Буянов беседовал с Владимиром Николаевичем Мясищевым, который в 1939 году стал директором основанного Бехтеревым Психоневрологического института и возглавлял его около тридцати лет.

"В декабре 1927 года, — рассказывает Мясищев, — Бехтерев отправился в Москву для участия в съезде психиатров и невропатологов, а также в съезде педологов… Перед самым отъездом из Ленинграда он получил телеграмму из Лечсанупра Кремля с просьбой по прибытии в Москву срочно туда позвонить. Бехтерев позвонил, а затем отправился в Кремль.

На заседание Бехтерев приехал с большим опозданием, кто-то из делегатов спросил его, отчего он задержался. На это Бехтерев — в присутствии нескольких людей — раздражённо ответил:

— Смотрел одного сухорукого параноика".

"То ли кто-то из присутствующих доложил куда следует, — замечает по этому поводу М. И. Буянов, — то ли судьба Бехтерева была уже предрешена, но вскоре после этих слов он неожиданно скончался. Был он физически очень крепок, ни на что не жаловался. Его неожиданная смерть поразила всех, многие заподозрили что-то неладное"»[94].

Заметим, что ни автор статьи Олег Мороз, ни психиатр Михаил Буянов, которого он цитирует, не являются свидетелями события. Перед нами не воспоминания очевидца, а всего лишь пересказ сплетни. То же самое в полной мере относится и к другим публикациям про «сталинскую паранойю». Например, к рассказу внучки академика — Н. П. Бехтеревой, которой в 1927-м было три года. Мало того, в сентябре 1995 года в интервью газете «Аргументы и факты» Наталья Петровна неожиданно сделала следующее признание:

«— … Кстати, действительно Владимир Михайлович Бехтерев вышел от Сталина и сказал, что тот — параноик, за что вашего деда и отравили?

— Это была тенденция объявлять Сталина сумасшедшим, в том числе с использованием якобы высказывания моего дедушки, но никакого высказывания не было, иначе мы бы знали. Дедушку действительно отравили, но из-за другого[95]. А кому-то понадобилась эта версия. На меня начали давить, и я должна была подтвердить, что это так и было. Мне говорили, что они напечатают, какой Бехтерев был храбрый человек и как погиб, смело выполняя свой врачебный долг. Какой врачебный долг? Он был прекрасный врач, как он мог выйти от любого больного и сказать, что тот — параноик? Он не мог этого сделать»[96].

Что это? Сколько мы слышали душещипательных историй о том, как «сталинские палачи» заставляли «невинных жертв незаконных репрессий» оговаривать себя, своих родных и близких. А теперь выясняется, что «прорабы перестройки» сами не гнушались использовать ложные свидетельства, заставляя людей «подтверждать» ложь и клевету.

Впрочем, не будем преувеличивать. Что за страшные кары могли грозить Бехтеревой в конце 1980-х? Скорее всего, Наталье Петровне просто пообещали за лжесвидетельство какие-нибудь гешефты.

Казалось бы, всё ясно. Тем более, что Бехтеревой вторят и другие авторы, отнюдь не симпатизирующие Сталину. Из интервью Игоря Губермана:

«Я знаю эту версию — чушь собачья. Эту версию принесли, очевидно, в 1956 году врачи, возвращавшиеся из лагерей… Бехтерев действительно обследовал Сталина как невролог… В ту же ночь он умер, отравившись. Однако у Сталина тогда ещё не было достаточной команды для такого тайного убийства. И главное — Бехтерев был настоящий врач, дававший некогда клятву Гиппократа и учивший студентов свято её придерживаться. Поэтому, если бы даже он обнаружил у Сталина паранойю, он бы никогда не сказал об этом вслух»[97].

А вот что говорит завёдующий кафедрой психиатрии Военно-медицинской академии профессор А. А. Портнов в беседе с М. Дмитруком:

«Что касается легендарной фразы, то Бехтерев, уверен, не мог её сказать. И вовсе не потому, что испугался бы расправы. Владимир Михайлович действительно был очень смелым человеком и говорил нелицеприятные вещи невзирая на лица, — об этом справедливо пишут авторы версии.

Но они почему-то умалчивают, что он был ещё и человеком высочайшей культуры, который не позволял себе оскорблять людей, тем более — за глаза.

Сухорукий параноик… Так сказать о пациенте не может даже начинающий психиатр. А Бехтерев был крупнейшим специалистом, признанным во всем мире. Он отличался исключительным тактом, деликатностью, тонкостью в отношениях с людьми, призывал коллег соблюдать врачебную тайну, щадить самолюбие больных.

Если бы Бехтерев и поставил Сталину диагноз, то никогда не стал бы говорить об этом в кулуарах, да ещё в оскорбительных выражениях. Я убеждён, что их приписывают учёному люди, которые не знают его образа мыслей, нравственной позиции»[98].

Однако не всё так просто. Увы, выдающиеся учёные далеко не всегда отличаются высокими моральными принципами. Прервём поток панегириков и обратимся к фактам. В 1916 году вышла брошюра В. М. Бехтерева «Вильгельм — дегенерат нероновского типа». С «исключительным тактом и деликатностью» Владимир Михайлович пишет про германского императора следующее:

«Ясно, что если Вильгельм не может быть признан душевнобольным человеком, то он не может быть назван и вполне здоровым, ибо вышеуказанные особенности его натуры доказывают его неуравновешенность и склонность к ненормальным психическим проявлениям и расстройствам, которые столь обычны для всех вообще дегенератов»[99].

«Наконец, отметим у Вильгельма и резко выраженный дегенеративный признак — это поразительный прогнатизм его лица. Таблицы Фригерио указывают, что у нормальных лиц височно-ушной угол превышает 90°, у дегенератов же он обычно не достигает этой нормы, а у Вильгельма этот угол, как установлено врачами, равен даже 68 °»[100].

«Со стороны читателя уместен, однако, вопрос, много ли вообще различия между душевнобольным и дегенератом, и стоило ли защищать Вильгельма от признания его душевнобольным, если приходится признавать его дегенератом с чертами прирождённого преступника, так ярко описанными Lombroso»[101].

Понятно, что ни о каком врачебном диагнозе в данном случае речи не идёт — налицо подкреплённое авторитетом академика навешивание оскорбительных пропагандистских ярлыков.

А вот ещё один штрих к кристально чистому облику знаменитого психиатра. Из воспоминаний писателя В. В. Вересаева:

«Было это в конце 1898 года. Я служил ассистентом в Барачной больнице в память Боткина. Жена моя несколько уже лет была больна тяжёлым нервным расстройством: неожиданный звонок в квартире вызывал у неё судороги, у неё постоянные были мигрени, пройти по улице два квартала для неё было уже большим путешествием. Мы обращались за помощью ко многим врачам и профессорам — пользы не было. (Через двадцать пять лет оказалось, что все эти явления вызывались скрытой малярией). Один из товарищей моих по больнице рекомендовал мне обратиться к профессору нервных болезней В. М. Бехтереву — европейски известный учёный, прекрасный диагност.

Мы отправились к нему. Приём был очень большой, — наш номер, помнится, был двадцать второй. Наконец вошли в кабинет. Приземистый, сутулый человек, со втянутою в плечи головою, с длинными лохматыми волосами, падающими на лицо. Глаза смотрят недобро и с нетерпением.

— Что болит?

Жена стала рассказывать о своей болезни. Он прервал, провёл рукою по её спине, нажимая пальцем на позвоночный столб, и спрашивал: "Больно?" Потом, не расстёгивая шёлковой кофточки, приложил стетоскоп к груди жены, бегло выслушал и сел писать рецепт.

— Будете принимать три раза в день по столовой ложке и берите каждый день тёплые ванны… Когда кончите лекарство, придите снова, только не забудьте взять с собою рецепт.

Я взглянул на рецепт: Infus. Valerianae, Natrii bromati…

— Господин профессор! Жена всех этих валерианок и бромистых натров приняла уже чуть не пуды!

Профессор раздражённо ответил:

— Медицина для вас новых средств выдумать не может.

Я вручил ему пятирублёвый золотой и пошёл с женою вон. Он вдогонку ещё раз напомнил, чтобы в следующий раз мы не забыли взять с собою рецепт.

Жена, выйдя на крыльцо, горько разрыдалась. Я был поражён: вот так исследование! Профессор ни о чём жену не спросил, не спросил даже, замужем ли она, есть ли дети, какими раньше страдала болезнями. Даже фамилии не спросил и не записал. Стало понятно, почему он так настойчиво напоминал, чтобы в следующий раз принести рецепт, — иначе бы он не знал, что прописал и что прописать.

Я так был возмущён, что, придя домой, немедленно написал профессору письмо приблизительно такого содержания:

"Милостивый государь,

г. профессор!

Жена моя уже несколько лет страдает тяжёлым нервным расстройством, не поддающимся никакому лечению. Как к последнему средству я решил обратиться к Вашей помощи. На опыте испытав все неудобства, с какими связано лечение у врача врача и его близких, я не сообщил Вам, что я — врач.

Откровенно сознаюсь Вам — я не мог даже представить себе, чтобы врач мог относиться к больному с такою небрежностью, с какою Вы отнеслись к моей жене. Смею утверждать, например, что так, как Вы выслушивали её сердце, Вы решительно ничего не могли услышать. Результатом Вашего исследования, разумеется, только и могли быть те валерианки и бромистые натры, которые Вы прописали. При этом Вы, видимо, так спешили, так заняты были одною мыслью — поскорее отделаться от нас, что не обратили внимания на моё заявление, что всех этих валерианок и бромистых натров жена приняла чуть не пуды. Конечно, Вы были вполне правы — медицина специально для нас новых средств выдумать не может. Но извините, г. профессор, — не мне учить Вас, что верный диагноз и прогноз, что правильное лечение возможны только при тщательном исследовании больного. Обратился я к Вам как к авторитетному профессору-специалисту, а получил то, что с гораздо меньшими хлопотами мог бы получить от любого студента-медика третьего курса.

Ассистент Барачной в память Боткина больницы.

В. Смидович".

Дня через два неожиданно получаю от профессора ответ. В конверт была вложена пятирублёвка. Профессор писал:

"Многоуважаемый товарищ.

Начиная со среды вечера и до сегодня я лежу в постели вследствие инфлуэнцы. Уже в среду я чувствовал себя так плохо, что едва мог закончить приём, после которого я тотчас же и слёг в постель. Этим обстоятельством я прошу извинить меня в том, что не был в состоянии посвятить Вам более времени, чем это случилось на самом деле. Вместе с тем я глубоко сожалею о том, что Вы намеренно скрыли своё звание врача, предполагая почему-то, что к врачам и их жёнам их сотоварищи по профессии, и в том числе я (хотя до сих пор, мне кажется, мы с Вами ещё не были знакомы), должны непременно относиться невнимательно. Это совершенно неосновательное огульное осуждение Вами своих собратьев по профессии (не знаю, на каком опять основании) привело в данном случае к тому, что лишило меня возможности проконсультировать с Вами, как с врачом, о состоянии здоровья Вашей жены.

Если Вам угодно будет впредь не скрывать своего звания (тем более что к такому обману я не подал Вам никакого повода) и если моя помощь Вам будет ещё нужна, то по выздоровлении я всегда готов Вам служить в пределах моих сил и возможности; в часы ли приёма или в какое-либо другое время, как Вам удобнее. При этом прошу Вас принять обратно оставленный Вами у меня гонорар.

Примите уверение в совершенном к Вам почтении (приписано, очевидно, потом, несколько более мелким почерком) и поздравление с Новым годом.

В. Бехтерев.

1 января, 1899 г."

Пусть так. И это действительно было так: один из ординаторов нашей больницы работал в клинике профессора и сказал мне, что на следующий день профессор слёг в инфлуэнце. Но спрашивается: для чего в таком случае было принимать больных и обирать с них пятирублёвки? Ведь для многих эти пятирублёвки, быть может, были плодом отказа от необходимого.

Идти вторично или не идти? Мы решили — лучше идти. Узнали, когда профессор выздоровел и возобновил приём. Поехали. Я старательно обдумал всё, что следует сообщить профессору касательно болезни моей жены.

Вошли к нему.

— Мы, господин профессор, были у вас…

Он насупился и коротко сказал:

— Я помню. — И обратился к жене: — Рецепт принесли?

Жена подала. Он посмотрел.

— Как себя чувствуете? Ванны принимаете?

— Чувствую себя по-прежнему. Ванны принимаю.

— Так… Спите плохо?

— Очень плохо.

— Угу!.. — Профессор написал рецепт и протянул его жене.

— Будете принимать по столовой ложке три раза в день, ванны продолжайте.

Я взглянул на рецепт: Inf. Adon. vernal… Ammonii bromati… Ничего не понимаю! Опять то же? И где же консультация со мною, каковой возможности я лишил профессора в прошлый раз?

Мы встали, он нас проводил до двери. Может быть, он хочет посоветоваться со мной в отсутствие жены? Но он протягивает руку. Я торопливо стал излагать профессору свои соображения о болезни жены, — он нетерпеливо слушал, повторяя: "Да! да!" При первом перерыве сунул нам руку и сказал:

— Не забудьте в следующий раз захватить рецепт»[102].

Таким образом, моральные качества Бехтерева вполне позволяли ему заочно обозвать Сталина «сухоруким параноиком». Однако даже если подобное высказывание и вправду имело место (чему нет никаких достоверных подтверждений), это был не диагноз, а всего лишь оскорбление. В самом деле, как мог душевнобольной человек тридцать лет руководить великой державой и при этом столь тщательно скрывать свою болезнь, что её не заметили ни ближайшее окружение, ни общавшиеся с ним иностранные лидеры, включая Черчилля и Рузвельта? Впрочем, искать логику и здравый смысл у обличителей сталинизма — занятие заведомо неблагодарное.

Глава 4

Выстрел в Смольном

Раздавшийся 1 декабря 1934 года в коридоре Смольного выстрел нагана оборвал жизнь первого секретаря ленинградского обкома ВКП(б) Сергея Мироновича Кирова.

Любое убийство крупного политика всегда порождает слухи и легенды. Не стала исключением и гибель Кирова. Наоборот, из-за политической конъюнктуры домыслов вокруг него скопилось куда больше, чем даже вокруг покушений на много более значительных политических деятелей.

Соперник Сталина?

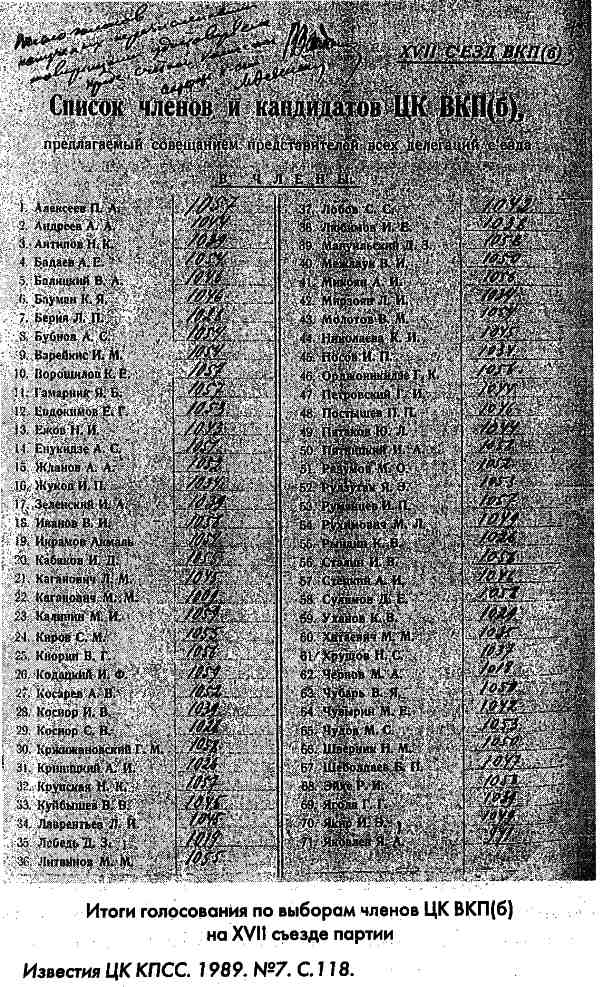

Согласно хрущёвской мифологии, получившей дополнительное развитие в «перестроечное» время, на состоявшемся 26 января — 10 февраля 1934 года XVII съезде ВКП(б) группа делегатов попыталась сместить Сталина с поста генерального секретаря, заменив его Кировым, однако затея сорвалась, поскольку последний решительно отказался. При этом во время выборов членов ЦК против Сталина якобы было подано около 300 голосов. После чего коварный и злопамятный кремлёвский тиран приказал фальсифицировать результаты голосования, а также принял решение устранить Кирова как своего главного соперника.

Вот что пишет известная сказочница-антисталинистка Ольга Шатуновская:

«Во время XVII партсъезда, несмотря на овации Сталину, в квартире Серго Орджоникидзе прошло тайное совещание некоторых делегатов — Косиора, Эйхе, Шеболдаева, Шаранговича и других. Они считали необходимым устранить Сталина с поста генсека и предлагали Кирову заменить его, но тот отказался.

После того как Сталину стало известно О совещании, он вызвал к себе Кирова. Киров сказал Сталину, что тот сам, своими действиями привёл к этому.

При выборах в ЦК на съезде фамилия Сталина была вычеркнута в 292 бюллетенях. Сталин приказал сжечь из них 289 бюллетеней, и в протоколе, объявленном съезду, было показано всего 3 голоса против Сталина»[103].

Для начала давайте разберёмся, мог ли лидер ленинградских коммунистов реально выступать как соперник Сталина? Дореволюционные заслуги Кирова выглядят довольно куцо. В декабре 1904 года живущий в Томске и готовящийся к поступлению в Томский технологический институт 18-летний Сергей Костриков вступает в социал-демократическую партию. Вскоре он становится членом томского комитета РСДРП. Дважды попадает под арест, но отделывается лёгким испугом. 11 июля 1906 года Кострикова арестовывают в третий раз и после 7-месячного следствия 16 февраля 1905 года приговаривают к году и четырём месяцам тюремного заключения[104].

Выйдя в июле 1908 года на свободу, Костриков через некоторое время переезжает во Владикавказ. Там он становится штатным сотрудником идейно близкой к партии Конституционных демократов умеренно-либеральной газеты «Терек», где и начинает подписывать свои статьи псевдонимом «Киров». Газета имела довольно крупный тираж и вскоре бывший революционер превращается в преуспевающего журналиста, пишущего на самые разнообразные темы, от природных красот до творчества Достоевского. От политической деятельности Киров практически отошёл. С 1909 по 1917 год он числился во Владикавказской организации РСДРП, где играл весьма скромную роль[105].

Как мы видим, на фоне других лидеров большевиков, имевших за плечами многолетний стаж деятельности в подполье, тюрьмы и ссылки, Киров выглядит весьма бледно. Всего два года реальной партийной работы, пара кратковременных арестов и двухлетняя отсидка в тюрьме. При этом Киров даже не был большевиком, поскольку Томская и Владикавказская организации РСДРП, в которых он состоял, были объединёнными и не делились на большевиков и меньшевиков[106].

Мало того, даже после октября 1917-го Киров далеко не сразу примкнул к большевикам. В июле 1918 года он входил в Центральное организационное бюро партии Социал-демократов революционеров-интернационалистов. Однако вскоре эта организация распалась и основная часть её членов примкнуло к большевикам[107].

Если бы не заслуги Кирова во время Гражданской войны и не его дружба со Сталиным, то его партийный стаж в ВКП(б) исчислялся бы не с 1904-го, а с 1918 года. И, разумеется, должного авторитета, чтобы стать лидером партии, он не имел.

Во времена СССР существовал простой и надёжный способ определить место того или иного деятеля в партийной иерархии, которым активно пользовались зарубежные «советологи». Достаточно было посмотреть, в каком порядке перечислялись имена высших руководителей страны в газетах:

«10 февраля 1934 года состоялся пленум вновь избранного ЦК ВКП(б).

Пленум избрал исполнительные органы ЦК в следующем составе:

1) Политбюро ЦК: тт. Сталин И. В., Молотов В. М., Каганович Л. М., Ворошилов К. В., Калинин М. И., Орджоникидзе Г. К., Куйбышев В. В., Киров С. М., Андреев А. А., Косиор С. В.

Кандидаты: тт. Микоян А. И., Чубарь В. Я., Петровский Г. И., Постышев П. П., Рудзутак Я. Э.

2) Секретариат ЦК: тт. Сталин И. В., Каганович Л. М., Киров С. М. (с оставлением секретарём Ленинградского обкома), Жданов А. А. (с освобождением от обязанностей секретаря Горьковского крайкома)»[108]

Как мы видим, Киров — лишь восьмой в партийной иерархии. Кстати, в отличие от Сталина, Молотова, Кагановича и Куйбышева, Киров не был среди основных докладчиков XVII съезда[109].

Сказка о сожжённых бюллетенях

Теперь посмотрим результаты выборов в ЦК ВКП(б). Согласно их официальным итогам, в голосовании участвовало 1059 делегатов XVII съезда.

При этом М. И. Калинин и И. Ф. Кодацкий получили 1059 голосов (то есть, были избраны единогласно);

Г. М. Кржижановский, Д. З. Мануильский, И. А. Пятницкий, Д. Е. Сулимов, Р. И. Эйхе — 1058 (1 голос «против»);

П. А. Алексеев, К. Е. Ворошилов, Я. Б. Гамарник, Н. К. Крупская, И. П. Румянцев — 1057 (2 голоса «против»);

В. И. Иванов, В. Г. Кнорин, А. И. Микоян, Г. К. Орджоникидзе, И. В. Сталин — 1056 (3 голоса «против»);

И. Д. Кабанов, С. М. Киров, М. М. Литвинов — 1055 (4 голоса «против»)

и так далее.

Таким образом, вопреки перестроечным сказкам, Сталина опередили довольно многие, в том числе члены Политбюро Калинин и Ворошилов, а Орджоникидзе получил столько же голосов, сколько и Сталин. Причём перечисленные три деятеля стояли в партийной иерархии выше Кирова.

Откуда вообще взялась версия о фальсификации результатов выборов? Основным её источником является делегат XVII съезда от Московской организации В. М. Верховых, входивший в состав счётной комиссии. После начала хрущёвской кампании обличения «культа личности» Верховых вдруг «вспомнил», что является свидетелем «сталинской фальсификации», о чём и поведал в докладной записке в Комитет партийного контроля при ЦК КПСС от 23 ноября 1960 года:

«Будучи делегатом XVII партсъезда…, я был избран в счётную комиссию. Всего было избрано 65 или 75 человек, точно не помню. Тоже не помню, сколько было урн — 13 или 15… В голосовании должно было участвовать 1225 или 1227. Проголосовало же 1222. В итоге голосования… наибольшее количество голосов "против" имели Сталин, Молотов, Каганович, каждый имел более 100 голосов "против", точно теперь не помню…, но кажется, Сталин 125 или 123»[110].

Однако к началу 1960-х годов помимо Верховых в живых оставалось ещё два члена счётной комиссии XVII съезда — Н. В. Андреасян и С. О. Викснин. Оба они дали письменные показания о событиях 1934 года. При этом Андреасян подтверждает официальную версию (против Сталина — три голоса), а из слов Викснина, правда с очень большой натяжкой, можно вывести, что фальсификация всё-таки была[111]. Следует иметь в виду, что эти люди давали показания в канун антисталинского XXII съезда, когда «сверху» была спущена установка всеми способами собирать на Сталина компромат.

Имеются ли какие-нибудь вещественные доказательства фальсификации?

В ноябре 1960 года материалы счётной комиссии XVII съезда ВКП(б) изучались специальной комиссией в составе члена КПК при ЦК КПСС О. Г. Шатуновской, зам. директора Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС Н. В. Матковского, ответственного инструктора КПК А. И. Кузнецова и заместителя заведующего Центрального партийного архива P. А. Лаврова. В результате было установлено следующее.

На съезд прибыло 1227 делегатов с решающим голосом. Мандатная комиссия утвердила полномочия 1225 из них. Участвовало в голосовании 1059 делегатов. Результаты голосования соответствуют официально объявленным на съезде. Отчёт комиссии был подписан всеми её членами, включая Шатуновскую[112].

Между тем, тридцать лет спустя в «Аргументах и фактах» было опубликовано уже цитированное мною выше письмо Шатуновской, в котором она утверждает:

«Комиссия Президиума, ознакомившись в Центральном партархиве с бюллетенями и протоколами голосования, установила факт фальсификации выборов»[113].

На самом деле в заключении комиссии, подписанном в том числе и Шатуновской, о фальсификации выборов не говорилось. Хотя тогдашнее партийное руководство в лице Хрущёва жаждало дальнейших разоблачений «культа личности». Даже если предположить, что часть бюллетеней была уничтожена (чему нет никаких доказательств), максимальное число уничтоженных бюллетеней могло составить 166 (1225 делегатов с решающим голосом минус 1059 бюллетеней, хранящихся в архиве). До 289 никак не дотягивает. К тому же достоверно известно, что отдельные делегаты с решающим голосом действительно не принимали участия в голосовании[114]. Таким образом, отправляя своё письмо в «АиФ», Шатуновская либо впала в старческий маразм и не ведала, что творила, либо сознательно лгала.

Сварливый убийца

Кем же был убийца Кирова? Леонид Васильевич Николаев родился в 1904 году в Петербурге. Свою трудовую деятельность начал в январе 1919 года секретарём одного из сельских Советов в Самарской губернии, куда судьба забросила его в трудные годы гражданской войны. Вскоре Николаев вернулся в Петроград, где в мае 1921 года устроился конторщиком в Выборгское отделение коммунального хозяйства Петросовета, в подотдел неделимого имущества. В апреле 1924 года вступил в партию. Вплоть до своего ареста в 1934 году, он поменял девять мест работы — от управделами районного комитета комсомола и подручного слесаря до инспектора Ленинградского обкома РКИ и инструктора по приёму документов в Институте истории партии. Частая смена места работы происходила из-за неуравновешенности Николаева, его постоянных свар и склок с сослуживцами[115].

Весной 1934 года проводилась партийная мобилизация на транспорт. Выбор парткома института пал на Николаева. Он категорически отказался. Тогда партком исключил его из рядов ВКП(б) с формулировкой: «За отказ подчиниться партдисциплине, обывательское реагирование на посылку по партмобилизации (склочные обвинения ряда руководящих работников-партийцев)». 3 апреля вышел приказ директора института: «Николаева Леонида Васильевича в связи с исключением из партии за отказ от парткомандировки освободить от работы инструктора сектора истпарткомиссии с исключением из штата Института, компенсировав его 2-х недельным выходным пособием»[116].

17 мая того же года Смольнинский райком ВКП(б) восстановил Николаева в партии, объявив строгий выговор с занесением в личное дело. Тем не менее, он несколько раз обращался в комиссию партийного контроля при Ленинградском обкоме ВКП(б), добиваясь снятия партийного взыскания и, что самое главное, восстановления на работе в Институте истории партии. Считая себя незаслуженно обиженным, Николаев продолжал жаловаться. Сначала — в Ленинградский горком, потом — в обком ВКП(б). В июле Николаев пишет письмо Кирову, в августе — Сталину, в октябре — в Политбюро ЦК ВКП(б). Всё безрезультатно[117]. Именно после этого в дневнике Николаева появляются обвинения партийной верхушки в бюрократизме и отрыве от масс, а затем и записи о желании убить кого-нибудь из руководителей ВКП(б), лучше всего Кирова.

Имелось и ещё одно обстоятельство — жена Николаева, симпатичная латышка Мильда Драуле. Впрочем, совершенно неважно, существовала ли связь Кирова с Драуле на самом деле. Главное, чтобы она существовала в воображении её супруга, отличавшегося, судя по письмам, изрядной ревнивостью.

Постепенно в голове у Николаева созрело твёрдое решение расквитаться со своим обидчиком. Сделать это он решил на собрании ленинградского партийного актива, где должен был выступать Киров. Это мероприятие должно было состояться 1 декабря в Таврическом дворце. Но для того, чтобы пройти в Таврический дворец, нужен был специальный билет. С целью его получения Николаев и появился в Смольном около полудня. Шатаясь из кабинета в кабинет по своим знакомым, он всюду высказывал просьбу дать ему билет на партийный актив, но билета так и не раздобыл. Однако один из сотрудников Смольного, секретарь сельскохозяйственной группы Петрошёвич сказал ему, что если у него останется лишний билет, то он даст его Николаеву, и предложил зайти попозже. Выйдя на улицу, Николаев в течение часа прогуливался, затем вернулся на третий этаж Смольного и зашёл в туалет[118].

Разумеется, в обстоятельствах убийства Кирова много загадочного и непонятного. Однако к разочарованию любителей сенсаций, на многие вопросы имеются чёткие и ясные ответы.

Откуда у Николаева револьвер? Как и у многих тогдашних членов партии, наган у Николаева был совершенно легальный. 2 февраля 1924 года органами власти на него было выдано соответствующее разрешение за № 4396. 21 апреля 1930 года Николаев прошёл перерегистрацию, после которой ему было вручено удостоверение за № 12296. Этот документ был действителен до 21 апреля 1931 года. Однако затем регистрация была просрочена. Но этот проступок по тем временам являлся сущей мелочью. Ведь даже за незаконное хранение оружия согласно тогдашнему Уголовному кодексу полагались всего лишь принудительные работы на срок до шести месяцев или штраф до одной тысячи рублей.

Откуда патроны? Купил в магазине. На оборотной стороне удостоверения есть два оттиска штампа магазина о продаже Николаеву в 1930 году 28 штук патронов. Где Николаев учился стрелять? Совершенно легально — в тире спортивного общества «Динамо», членом которого состоял[119]. Наконец, как Николаев попал на место преступления, в коридор Смольного? Элементарно. Он оставался членом ВКП(б). Членский билет служил пропуском в Смольный.

Охрана

Сегодня мы привыкли, что руководителей такого ранга, как Киров, стерегут словно зеницу ока. Между тем, реалии СССР начала 1930-х были совершенно иными. До лета 1933 года охрана Кирова состояла всего-навсего из трёх человек: М. В. Борисова, Л. Ф. Буковского и негласного сотрудника ОГПУ — швейцара дома, где жил Киров. Борисов и Буковский охраняли Кирова в Смольном, в поездках по городу, на охоте, в командировках. Швейцар охранял Кирова во время его нахождения дома.

Со второй половины 1933 года численность гласной и негласной охраны Кирова возросла до 15 человек. При поездках Кирова по городу и вне его выделялась автомашина прикрытия с двухсменной выездной группой[120].

Надо сказать, что сам Киров к вопросам своей охраны относился весьма легкомысленно, явно тяготился её опекой. Сергей Миронович любил ходить пешком, общаться с ленинградцами в неофициальной обстановке, ездить на трамвае, заходить в магазины. Начальнику ленинградского ГПУ Филиппу Медведю он недовольно заявлял: «Дай тебе волю, ты скоро танки возле моего дома поставишь»[121]. Один раз Киров просто-напросто перехитрил охрану и сбежал от неё, вызвав изрядный переполох[122].

Да что там Киров! Сам Сталин в начале 1930-х любил в одиночку разгуливать по Москве. Кончилось это тем, что 16 ноября 1931 года, когда Сталин в полчетвёртого дня проходил по Ильинке около дома 5/2 против Старо-Гостиного двора, его чуть не застрелил нелегально прибывший в нашу страну бывший белый офицер член РОВС Огарёв. После этого случая Политбюро приняло специальное решение, запретившее Сталину «пешее хождение по Москве»[123].

Согласно книге Аллы Кирилиной «Неизвестный Киров», в день убийства охрана Кирова осуществлялась следующим образом. В 9:30 утра на дежурство у дома 26/28 по улице Красных Зорь, где жил Сергей Миронович, заступили два оперодчика: П. П. Лазюков и К. М. Паузер. В 16:00 Киров вышел из дома и направился пешком в сторону Троицкого моста. Впереди него шёл оперативник Н. М. Трусов, на расстоянии 10 шагов сзади — Лазюков и Паузер.

Около Троицкого моста Киров сел в свою машину, охрана — в свою. Их путь лежал в Смольный. У калитки Смольного Кирова встречали оперативники Александров, Бальковский и наружный сотрудник Аузен. Все двинулись к входной двери главного подъезда Смольного. Паузер и Лазюков остались в вестибюле, а Александров, Бальковский, Аузен и присоединившийся к ним Борисов довели Кирова до третьего этажа. После этого первые трое спустились вниз. Дальше Кирова сопровождал один Борисов[124].

Пару слов следует сказать о Борисове, которого многие авторы ошибочно называют «начальником охраны Кирова». На самом деле Михаил Васильевич Борисов был рядовым оперативником. Он охранял шефа с момента приезда в Ленинград, то есть с 1926 года. В 1934 году ему было уже 53 года и в его обязанности входило встречать Кирова у Смольного и сопровождать его по зданию. Начальник ленинградского ГПУ Ф. Д. Медведь справедливо полагал, что для своей должности Борисов староват. Однако за своего охранника заступился Киров, что в итоге стоило жизни им обоим[125].

Случайная встреча

В пятом часу вечера 1 декабря 1934 года Киров поднялся на третий этаж Смольного и сопровождаемый Борисовым, направился в сторону своего кабинета. Вопреки легендам, в коридоре третьего этажа Смольного в тот момент было достаточно многолюдно. Так, поднимаясь по лестнице, Киров встретил 1-го секретаря Хибиногорского горкома ВКП(б) П. П. Семячкина, спускавшегося вниз в столовую. Разговаривая с Кировым, тот поднялся вместе с ним на третий этаж. Затем Киров заговорил с заместителем заведующего советско-торговым отделом Ленинградского обкома ВКП(б) Н. Г. Федотовым и общался с ним ещё несколько минут.

Тем временем Борисов, который по инструкции должен был следовать непосредственно за Кировым, неожиданно отстал. Что вполне естественно для пожилого человека, привыкшего к спокойной работе без происшествий.

В ту же сторону, что и Киров, но впереди него шла с бумагами курьер Смольного М. Ф. Фёдорова. На углу большого и малого коридора нервно расхаживал директор ленинградского цирка М. Е. Цукерман, ожидая Б. П. Позерна, находившегося на совещании у 2-го секретаря обкома М. С. Чудова. Здесь же по коридору ходил сотрудник оперативного отдела УНКВД А. М. Дурейко, в задачу которого входило наблюдение за коридором третьего этажа Смольного. Наконец, возле самого места убийства под руководством завхоза Смольного Васильева работали электромонтёры Платоч и Леонник[126].

Тем временем Николаев вышел из туалета и неожиданно увидел идущего по коридору Кирова. Следует подчеркнуть, что убивать Кирова именно в Смольном Николаев не планировал. Собственно, Киров и не должен был в этот день появляться в Смольном. Решение всё-таки посетить Смольный созрело у него спонтанно во время телефонных переговоров с Чудовым между 15 и 16 часами[127].

Более того, знать, что Киров именно в этот момент проходит по коридору, Николаев просто не мог. Интересно, что один из «обличителей сталинских репрессий», Антонов-Овсеенко всерьёз утверждает, будто находясь в туалете, Николаев следил за парадным подъездом Смольного, ожидая приезда Кирова. Как язвительно пишет по этому поводу в своей книге крупнейший специалист по Кирову А. А. Кирилина:

«Великий Д. Кваренги, автор проекта Смольного института, наверняка обиделся бы на автора этой "утки" за столь несуразные мысли: уборная, окна которой выходят на лицевой фасад! Замечательный зодчий разместил все подобные заведения в здании таким образом, что их окна выходили во внутренние дворы. Естественно, что из их окон и дверей никоим образом, даже при большом желании, даже при наличии оптических приборов, нельзя было видеть ни парадного (главного) подъезда Смольного, ни тем более главного его коридора»[128].

В любом случае очевидно, что роковая встреча Николаева и Кирова в Смольном была совершенно незапланированной. Поэтому отставание Борисова никак не могло быть следствием его предварительного сговора с убийцей.

Николаев сумел сполна воспользоваться подвернувшимся случаем. Пропустив Кирова мимо себя, он пошёл в том же направлении, постепенно его нагоняя. Завернув за угол, вынул наган и выстрелил. Пуля попала Кирову в затылок. Смерть наступила мгновенно.

Убив Кирова

2015-05-12

2015-05-12 711

711