Слабость традиционных приамурских укреплений гасян против отрядов маньчжур и казаков, активно использовавших артиллерию и «огневое нападение», привела к тому, что, начиная с 1685 г. казаки, испытав на себе разрушительную силу маньчжурской артиллерии при бомбардировке Албазина, прекратили использовать укрепления, строившиеся по местному образцу[45] и рассчитанные на отражение внезапных набегов дауров и дючеров, но мало приспособленные для противостояния маньчжурским отрядам, имевшим артиллерию европейского образца[46].

С конца 1685 г. предпринимаются меры для перестройки укреплений Албазина на современный лад – стены новой крепости ставят уже в виде срубов, заполненных землей, обложенных дерном и обмазанных глиной[47]. Подобное деревоземляное укрепление гораздо лучше сопротивляется пушечным ядрам и практически неуязвимо для таранов. Нельзя взять его и «огневым нападением».

Наилучшим способом для взятия подобного укрепления является бомбардировка разрывными гранатами из мортир, но маньчжуры не имели орудий такого класса[48].

Рис.4. Обстрел Албазина. Китайский рисунок.

Возможно также применение подкопов и минирования стен, однако в условиях активного противодействия минной войне и эта мера теряет свою эффективность[49].

Со строительством фланкирующих башен эскаладирование стен становится очень рискованным предприятием, что, учитывая малую стойкость маньчжурских войск к потерям[50] и их постоянное стремление обойтись в бою малой кровью практически не дает возможности применить этот тактический прием.

Поэтому, учитывая, что соотношение сил казаков и маньчжур во время второй осады составляло примерно 1:3[51], следует считать, что маньчжуры применили наилучшую в подобных обстоятельствах тактику методических обстрелов, сочетающуюся с блокадой крепости[52].

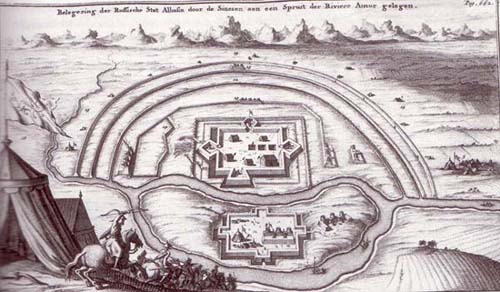

Рис.5. щелкните для увеличения. Штурм Албазина. Европейская гравюра XVIII в.

Таким образом, в результате изменения военной ситуации на Амуре, потребовавшей существенной модернизации укреплений стратегически важных пунктов[53], традиционные укрепленные поселения местных племен, носившие у предков нанайцев название гасян [54], изжили себя. Переселяемые в бассейн рек Нонни-ула и Аргунь солоны и дауры были вынуждены применять китайские фортификационные методы для обеспечения безопасности своих поселений, выполнявших одновременно роль полосы укреплений от возможных вторжений со стороны России и Халхи, а оставшиеся на Амуре племена – отказаться от укрепления своих населенных пунктов в связи с тем, что они не могли обеспечить оборону от казачьих и маньчжурских отрядов.

Список использованной литературы.

2015-05-10

2015-05-10 346

346