| Язык сильнее нас. В. фон Гумбольдт |

Живое знание «описано» или существует на многих языках. Их количество значительно больше числа языков, представляющих институционализированное знание, и, видимо, оно больше числа известных нам языков. Воспользуемся ставшей уже привычной метафорой, согласно которой мир — это текст. На первых порах нас не должна смущать натуралистичность и тавтологичность такого определения текста. Наряду с ним бытуют и такие: «культура — это совокупность всех текстов» или «все тексты (или текст вообще) — это то, что составляет культуру». Культура пользуется словом «текст» для описания самой себя. А. М. Пятигорский, напротив, делает акцент на феноменологических аспектах текста. По его мнению, текст выступает как факт объективации сознания, как намерение (интенция) быть посланным, наконец, как нечто существующее только в восприятии, чтении, понимании тех, кто уже принял его. Пятигорский особенно настаивает на последнем пункте:

«...так как простой факт бытия текста или его послания и принятия не имеет никакого отношения к тому, как, в каком качестве и кем он читается, слушается, понимается и т. д. Иными словами, содержание текста в феноменологическом смысле есть то, что порождается внутри и в процессе его восприятия, чтения, понимания и интерпретации» (Пятигорский А. М., 1996, с. 59—60).

Сказанное в полной мере относится и к слову: «Среди кузнечиков беспамятствует слово» (О. Мандельштам). Беспамятствует и текст.

Для прочтения текста нужно владеть языком, которым он написан. Точно так же (т. е. как, текст) можно представить себе и человека. Полностью прочесть эти тексты может только тот, кто их написал. Человек же не владеет языком Бога и создает множество языков, с помощью которых он пытается прочесть и понять, что много труднее, эти тексты. При этом он часто путается в обозначениях, искажает их, не понимает смысла или конструирует превратные смыслы. Это очень трудная работа.

Производя ее, человек перестает различать, путает, меняет местами текст и язык, который он создал для его прочтения. Он принимает язык за текст, погружается в него, перестает соотносить его с текстом. Так продолжается до тех пор, пока текст не напомнит о своем независимом от языка (и интерпретации) существовании. Тогда человек вновь обращается к тексту-оригиналу, понимает недостаточность языка для его прочтения, усовершенствует язык или создает новый.

Ситуация многократно усложняется, когда в качестве исследуемой реальности выступает сам человек. Дело в том, что у этой реальности есть еще и язык в самом широком смысле этого слова, и она никоим образом не дана познанию вне его. Эту реальность нельзя в чистом виде наблюдать отдельно от ее же языка, кроме разве что хорошо известных случаев патологически полной реактивности поведения, крайнего распада деятельности и сознания. Любое, самое вынужденное действие или состояние в целостном (а не разъятом на отдельные мертвые функции) поведении человека дано нам в том виде, как оно есть после деятельностно проработанной, рефлектированной части событий. Мы знаем о том, что происходило, через эту часть и после нее — независимо от того, были ли эти психические проработки и сознание всего лишь отблеском какого-либо автоматизма, причинной физической цепи и т. п. или нет.

Это существенное онтологическое обстоятельство состоит в том, что изучаемые события и явления необратимы, что в силу своего экспериментального закрепления в теле живых существ и эволюции (или самообучения) мир не может вернуться в прежнее состояние, что невосстановимы и жизненно-информационно потеряны части гипотетической «доязыковой» ситуации. Эти части никаким чудом не появятся и в языке (В. П. Зинченко, М. К. Мамардашвили, 1977). Тем не менее люди склонны верить в чудеса. Не только верить, но и пытаться снять или ослабить влияние языковых, концептуальных «фильтров» на восприятие мира. Об этом разговор впереди.

Нарисованная выше полуфантастическая, полуреалистическая картинка нужна для того, чтобы проиллюстрировать очень простую вещь: один и тот же мир является источником многих знаний о нем, выраженных на разных языках. Человечеству, видимо, очень далеко до создания единого универсального языка, с помощью которого можно было бы прочесть мир-текст. Уж слишком он сложен. И сам человек — не проще. Тем более, что он сам — не только текст, находящийся в контексте мира и социума, но и носитель и создатель языков для его прочтения. И если уж он может путать мир-текст и язык, то еще больше вероятность того, что он смешивает «себя-текст» с языком, созданным им же для прочтения себя. Но и этого мало. Человек не только читает тексты, но и порождает новые с помощью все того же языка. Особенно в этом преуспели мифология, искусство,

наука, техника. Наконец, самое неприятное для понимания: он порождает самого себя. К счастью, человек создан не для удобства исследователей (как, впрочем, и не для удобства учителей и даже правителей), иначе его можно было бы прочесть «без остатка» и он был бы примитивен и неинтересен прежде всего самому себе.

Прежде чем выходить за пределы вербального языка, приведу панегирик в его адрес, которым начал свой труд «Пролегомены к теории языка» Л. Ельмслев:

«Язык — человеческая речь — неисчерпаемый запас разнообразных сокровищ. Язык неотделим от человека и следует за ним во всех его действиях. Язык — инструмент, посредством которого человек формирует мысль и чувство, настроение, желание, волю и деятельность, инструмент, посредством которого человек влияет на других людей, а другие влияют на него: язык — первичная и самая необходимая основа человеческого общества. Но он также конечная, необходимая опора человеческой личности, прибежище человека в часы одиночества, когда разум вступает в борьбу с жизнью, и конфликт разряжает монологом поэта и мыслителя. До первого пробуждения нашего сознания язык был нашим эхом, готовым отразить первый нежный лепет нашей мысли и неразлучно сопровождать нас повсюду, от простой повседневной деятельности до наиболее тонких и интимных мгновений — тех мгновений, из которых мы черпаем тепло и силу в каждодневной жизни благодаря власти памяти, которую дает нам тот же язык. Но язык — не внешнее, сопровождающее человека явление. Он глубоко связан с человеческим разумом. Это богатство памяти, унаследованное личностью и племенем, бодрствующее сознание, которое напоминает и предостерегает. И речь представляет собой характерную черту личности в хорошем и плохом ее проявлении, отличительный признак семьи и нации, свидетельство человеческого благородства. Язык настолько глубоко пустил корни в личность, семью, нацию, человечество и саму жизнь, что мы иногда не можем удержаться от вопроса, не является ли язык не просто отражением явлений, но их воплощением — тем семенем, из которого они выросли» (Ельмслев Л., 1960, с. 264—265).

В. А. Звегинцев назвал это вступление к книге «песнью песен». И тем не менее капризное человечество постоянно высказывает недовольство языком. Вспомним тютчевское: «Мысль изреченная есть ложь» и расхожее: «Язык дан человеку, чтобы скрывать свои мысли», или противоположное: «Язык мой — враг мой». Вспомним свои не простые взаимоотношения с языком, например, трудности выражения мысли («растекание мыслию по древу») и понимания смысла. Это справедливо для обыденного

и для научного общения. И в одном, и в другом мы сталкиваемся с агрессивностью, с деспотизмом слова. Не буду умножать критику в адрес слова, тем более что она несправедлива, но постоянно порождает неудовлетворенность языком науки, прежде всего гуманитарной.

Больше всего неудовлетворенности нестрогостью языка, равно как и претензий на создание универсального языка, высказывают математики. Они с удовольствием ссылаются на известное положение К. Маркса о том, что «наука только тогда достигает совершенства, когда ей удается пользоваться математикой». Более того, время от времени звучат самоуверенные заявления о том, что в науке ровно столько науки, сколько в ней математики. Значительно реже (и с меньшим удовольствием) вспоминается высказывание А. Эйнштейна: «С тех пор, как на теорию относительности навалились математики, я сам перестал ее понимать» (цит. по: Рыжов В. П., 1996, с. 96).

Математике, конечно, многое подвластно. Однако меньше всего ей удается описание и формализация живого. Гуманные гуманитарии не отвергают эти попытки с порога, но резонно предупреждают, что для описания живого нужна другая или новая математика. А умные физики, химики приходят к выводу, что любая наука должна быть гуманитарной. Лингвисты, по сравнению с математиками, значительно скромнее. Они ищут (и не без успеха) единый корень (праязык) более чем семи тысяч языков, существующих на Земле. Едва ли следует говорить, что он ближе к языку действий, чем к языку математики, которая не в состоянии (во всяком случае, пока) его описать. Значит, мир и человек представляют собой политексты. Читая один, мы можем не подозревать о существовании других.

Попробуем в этом разобраться. Например, какой-то маршрут можно знать как «карту-путь» и не представлять его себе как «карту-обозрение», т. е. как образ пути. В первом случае знание маршрута описано на языке движений, во втором — на языке зрительных образов. Естественно, что это же знание может быть описано и на словесном языке или показано, например, глухонемым на языке жестов.

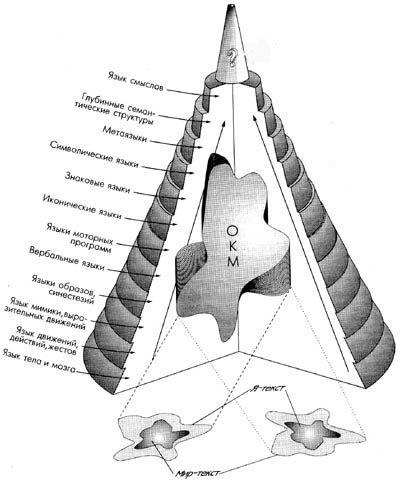

На рис. 1 представлено пространство возможных языков, с помощью которых люди описывают мир и себя в нем или мир в себе. Полезно попытаться представить себе, какими языками оперирует та или иная наука или компьютер, да и мы сами, когда пытаемся понять другого человека или самого себя, оценить, например, собственное интеллектуальное или эмоциональное состояние. Полезно попробовать нечто хорошо знакомое (или ощущаемое) на одном языке перевести на другой. Если мы, например, попытаемся перевести на вербальный язык картину, находящуюся перед нашими глазами, то быстро поймем, что для этого нам не хватит не только словаря, но и жизни.

Рис. 1.

Языки описания реальности.

Ведь зрительный образ — это целостное, интегральное пристрастное отражение (и порождение) действительности, в котором одновременно представлены основные перцептивные категории: пространство, движение (а значит, и время), цвет, форма, фактура и т. п. Имеется определенная последовательность выделения этих перцептивных категорий, получившая наименование микрогенеза образа. Минимальная задержка вербальной категоризации воспринимаемого объекта равна 250—300 мс. За это время происходят его локализация в пространстве, определение цвета, параметров движения, формы предмета. Легко видеть, что при целостном восприятии объектов в таком временном масштабе вербализация всей перцептивной информации невозможна. К этому надо добавить, что глаз в течение дня делает 100 тыс. фиксаций, т. е. он «вырезает» из окружающего огромное количество картинок. Полезно попытаться вспомнить, что же за день было воспринято. После такой попытки легко прийти к выводу, что мы на мир смотрели пустыми глазами. Но огорчаться не следует. Если бы нам показали все увиденные за день картинки, то мы бы их несомненно узнали.

Может показаться, что пространство языков, изображенное на рисунке, избыточно, так как не все языки нам знакомы. На самом деле оно недостаточно. Там, где указан язык образов, должно быть построено специальное пространство образных языков. В европейской культуре таких языков немногим больше десяти. К ним относятся послеобразы, т. е. следы ярких образов; образы сновидений, галлюцинаций; синтестезии — сложные зрительно-тактильные или зрительно-слуховые образы; отраженные образы и образы порожденные — образы фантазии, воображения, образы сказок, мифов, науки. Нам представляется, что такого числа образных языков более чем достаточно. Но это не предел. В индийской культуре число видов зрительных образов свыше тридцати, и европейцы не могут перевести их классификацию на свои языки, поскольку не имеют соответствующего перцептивного опыта, а следовательно, и его языковых эквивалентов. Заслуживают специального описания, классификации и другие языки, указанные на рис. 1.

Каждый из языков имеет свои правила употребления — свою морфологию, грамматику, синтаксис, которые для одних известны лучше, для других — хуже или совсем неизвестны. Например, мы знаем, что у некоторых есть внутренний «голос совести», «крик души», а каков их язык, словарь, можно только фантазировать. Голос совести можно подавить или прислушаться к нему. Если он подавлен, то человек оказывается глух и к голосу разума. Душа поет, радуется, ноет, болит, даже вещает. Но имеет ли она свой собственный язык или пользуется другими языками, остается загадочным. В. В. Кандинский не сомневался в том, что художник и зритель сообщаются между собой с помощью душевного языка. Может быть, это происходит по А. Фету: «Сказаться

душой без слова»? Например, с помощью музыки. Прислушаемся к Б. Л. Пастернаку, который в замечательном этюде о Шопене, производящем впечатление автопортрета поэта, писал, что глаза души это и есть слух...? Оставим «Богови Богу...»

Но даже когда нам известны язык и его грамматика, это автоматически не обеспечивает понимания. Нейронаука достаточно подробно изучила языки мозга, а их значение и смысл остаются такими же смутными, как язык дельфинов. То же нередко происходит и с родным языком. Человек, казалось бы, говорит грамматически правильно, а понять его трудно или невозможно. Аналогичное может происходить с хореографическим, иконическим, музыкальным, поэтическим языками. Для них существуют правила композиции, они могут соблюдаться, и тем не менее созданное в соответствии с ними произведение может не пониматься, не приниматься современниками, потомками или пониматься с большим запозданием.

Для понимания того или иного языка необходимо знать скрывающуюся за ним систему значений. Языку движений и действий соответствуют не только операциональные, но эмоциональные и предметные значения, языку образов — предметные и даже беспредметные, иррациональные (например, в сновидениях), вербальному — концептуальные или понятийные, языку мимики, пантомимики могут соответствовать и операциональные, и предметные, и концептуальные значения. Их переплетение в талантливой пантомиме вызывает эмоциональный отклик и порождает эстетические значения и соответствующие переживания. Предметы, утварь, орудия, понимаемые как текст, не имеют значения, а имеют назначение. Однако понимание их назначения невозможно без операциональных и предметных значений, складывающихся при их употреблении.

Для того, чтобы понимание произошло, текст, высказанный или прочитанный на каком-либо языке, должен быть воспринят, а его значения — осмыслены, т. е. переведены на собственный язык смыслов. Доказать или показать другому, что понимание случилось, далеко не просто. Это хорошо иллюстрируют, например, недоразумения на экзаменах. Для этого необходимо осуществить обратную процедуру означения построенных смыслов, что трудно, не всегда возможно. Если собрать вместе все попытки истолковать Гамлета, то получится приличная библиотека, а попытки тем не менее продолжаются. Дело в том, что эмоциональные смыслы и переживания трудно вербализуются, они как бы сопротивляются концептуализации, своему понятийному оформлению.

Наверное, для исследования и понимания жизни многих языков было бы удобнее и легче, если бы с помощью каждого языка строилось свое отдельное описание или модель мира. Но тогда мы столкнулись бы со множеством моделей и трудностями их оценки в смысле полноты и достоверности описания мира.

Подобное Вавилонское столпотворение не только языков, а и теорий и моделей происходит в науке. Для индивида более природосообразен и, видимо, правдоподобен другой вариант. Образ или модель мира имеет, так сказать, множество входов, и этот образ не является исключительно зрительным, слуховым, вербальным, знаковым, символическим и т. п. Скорее всего, этот образ амодален, т. е. лишен цвета, запаха, вкуса и т. п. Иное дело, что мы этот образ иногда «окрашиваем» в багровые или розовые тона, представляем себе его чувственные характеристики.

Однако независимо от модальности/амодальности картины мира перед человеком стоит задача не только овладения языком, но и перевода с одного языка на другой. Трудности этого перевода хорошо иллюстрирует искусство. Если спросить у композитора, художника, скульптора, что он хотел сказать своим произведением, то скорее всего можно услышать: что хотел, то и сказал: смотрите, слушайте.

Несмотря на указанные трудности, перевод с языка на язык все же возможен. Иногда с потерями, а иногда и с приобретениями. Люди искусства свои переживания, смыслы, свое видение, понимание мира и человека воплощают в своих произведениях. То же происходит и в науке. А. Эйнштейн говорил, что он мыслит посредством зрительных образов и даже мышечных ощущений. Когда же он в этих языках находит решение, перед ним стоит более легкая задача — перевести его на язык слов и символов. Не все, как Эйнштейн, были гениями самонаблюдения. Знаменитый математик Гаусс считал: мои результаты даны мне уже давно, но только я еще не знаю, как я к ним приду. Другими словами, они даны ему на языке математических символов, но он не может ни на вербальном, ни на математическом языке показать маршрут, по которому он пришел к новому знанию.

Подобные трудности наблюдаются не только в искусстве, в науке, но и во вполне обыденных ситуациях. Ж. Пиаже вспоминает замечательный эксперимент А. Пейперта:

«А. Пейперт предлагал детям поползать, а затем описать движения рук и ног. Оказалось, что младшие испытуемые дают нереалистическое описание своих действий. Они говорят, например, что сначала продвигают вперед обе руки, а затем — обе ноги. Дети постарше все еще неправильно описывают то, что они делали в действительности, но их описания становятся более реалистичными. Они говорят, к примеру, что сначала переносят вперед правую ногу и руку, а затем левую пару конечностей. Даже среди 10—11-летних испытуемых только две трети правильно описывают движения при ползании. Прежде чем представить свои результаты на одном из симпозиумов, А. Пейперт попросил присутствующих поползать, а затем описать движения. Психологи

и физики правильно проанализировали свои движения, тогда как математики и логики пришли к выводу, что вначале они передвигают вперед левые конечности, а затем правые» (Пиаже Ж., 1996, с. 129).

Этот эксперимент заставляет задуматься тех, кто, будучи загипнотизирован строгостью математических и логических доказательств, слепо доверяет математикам и логикам в более серьезных вещах, чем описание ползанья. Интересно, как описали бы свои движения методологи?

Переход от действия к образу, от образа к действию, от образа к слову, от слова к образу, от значения к смыслу, от смысла к значению и т. д. требует специальных и немалых умственных усилий. Максимальное напряжение требуется для перехода от идеи к образу. Поэтому все утопии примитивны и похожи одна на другую. Антиутопии интереснее, хотя они могут быть столь же ужасны, как реализованные утопии.

В механизмах перехода от одного языка к другому остается много неясного. Психолингвисты предположили существование универсального языка-транслятора, с помощью которого происходит переход или перевод с одного языка на другой. Этот язык получил название языка глубинных семантических структур, образующих особое семантическое пространство. Есть ли он и как устроен — покажут будущие исследования. Не исключено, что под сомнение будет поставлена его универсальность. Более реален в этой функции язык моторных программ. Если амодальность образа мира может быть поставлена под сомнение, то амодальность моторных программ сомнений не вызывает. Моторные программы предшествуют и вызывают движения и действия, они регистрируются при восприятии, узнавании и воспроизведении зрительных и слуховых образов, при порождении образа и речевого высказывания, во время внутренней речи и т. п.

Разумеется, вопрос о переводимости с языка на язык является частью более широкой проблемы о возможностях языка означать, описывать мир. Л. Витгенштейн предложил образную теорию «об изоморфном отображении конфигураций вещей в мире в конфигурации имен (слов) в предложении. Сущность языка есть сущность мира — они имеют общую логическую форму. Однако она скрыта за грамматической поверхностной структурой реальной речи. Логическая глубинная структура постулируется как идеал, который проявляет себя в осмысленной речи, но, будучи мыслимым, он не может быть описан в языке» (см. фон Вригт Г. X., 1992, с. 84). М. Блэк назвал глубинный логический язык невозможным, тем не менее он возродился в представлениях о внутренних грамматических или семантических структурах, о невыразимом языке мысли. Думаю, что проблема изоморфизма, поставленная Витгенштейном, может быть решена, если выйти за пределы вербального языка и рассматривать всю совокупность языков. Подобный выход полезен и для дальнейшего

обсуждения гипотезы Н. Хомского о наличии у человека врожденных глубинных (вербальных) структур.

С точки зрения Н. Хомского, ничем иным нельзя объяснить невероятный прогресс в развитии речи ребенка. Хомский, разумеется, включает в «гипотезу врожденности сведения о месте и роли людей в социальном мире, природе, условиях деятельности, структуре человеческих поступков, воле, избирательности и т. д.» (там же). И все же, по его мнению, происхождение глубинных структур — тайна и скорее всего таковой и останется (Хомский Н., 1972, с. 113). Мне представляется, что подобный пессимизм может быть уменьшен, если обратиться к языку движений, который начинает складываться прежде вербального языка. Давно доказано, что рука учит глаз если и не восприятию пространства, то предметности, восприятию фактуры предмета и, возможно, его формы. Можно предположить, что складывающийся язык движений служит основой формирования речи. Подобное предположение утвердится лишь в том случае, если будет найдено сходство между структурой человеческого движения и речевого высказывания. Постановка такой задачи стала осмысленной, благодаря успехам, связанным с проникновением в структуру движения, которая оказывается подобной структуре высказывания. Мне даже кажется, что не за горами создание по аналогии со «структурной лингвистикой» — «структурной моторики». Остановлюсь на этом подробнее.

Огромный потенциал развития и сопутствующая ему поразительная глубина дифференциации живого движения были главным предметом многолетних исследований Н. Д. Гордеевой с коллегами, изложенных в недавно опубликованной книге (Гордеева Н. Д., 1995). Основной пафос этих исследований направлен против чисто механической трактовки движения и действия. В психологии издавна принято разделение компонентов или фаз действия: когнитивная, исполнительная и коррекционно-контролирующая. Последняя может быть названа и аффективно-оценочной. Первые две тоже не бесстрастны. Результаты исследований Гордеевой показывают размытость временных и функциональных границ между ними. В более широких структурах деятельности трудно однозначно локализовать тот или иной компонент. Они непрерывно соприсутствуют, дополняют друг друга, обмениваются своими функциями и временем. Их цементирует общая цель и единый путь. Микроструктурный и микродинамический анализ — основной методический прием, на котором построены исследования — позволил на каждой фазе выделить волны и кванты действия, сохраняющие свойства целого. Это дало основания Гордеевой заключить, что не только молярная, но и молекулярная единица действия гетерогенна и содержит в себе когнитивные, исполнительные и оценочные компоненты.

Дыхание микроструктуры и микродинамики живого движения и инструментального действия подобно тому, что происходит при

порождении речевого высказывания или наблюдается в стихотворении. Сошлюсь на авторитетный анализ О. Мандельштама:

«Распределение времени по желобам глагола, существительного и эпитета составляет автономную внутреннюю жизнь александрийского стиха, регулирует его дыхание, его напряженность и насыщенность. При этом происходит как бы «борьба за время» между элементами стиха, причем каждый из них подобно губке старается впитать в себя возможно большее количество времени, встречаясь в этом стремлении с притязаниями прочих. Триада существительного, глагола и эпитета в александрийском стихе не есть нечто незыблемое, потому что они впитывают в себя другое содержание, и нередко глагол является со значением и весом существительного, эпитет со значением действия, то есть глагола и т. д.

Вот эта зыбкость соотношения отдельных частей речи, их плавкость, способность к химическому превращению при абсолютной ясности и прозрачности синтаксиса чрезвычайно характерны для стиля Шенье» (Мандельштам О. Э., 1987, с. 93, 94).

Поставим на место глагола — исполнение, на место существительного — когницию — образ ситуации или слово, на место эпитета — оценку и получим «борьбу за время», «обмен функциями», «плавкость и способность к химическим превращениям», обнаруженные при изучении формирования и реализации действия. Это говорит о внутреннем или, точнее, сущностном сходстве слова и дела. Не только фраза, но и слово гетерогенно. Оно, по крайней мере, в зародыше содержит в себе когнитивный, исполнительный и оценочный компоненты. В противном случае были бы невозможны борьба за время, обмен функциями и т. п. Как значение и смысл слова определяются контекстом, так операциональное значение движения определяется контекстом целого действия и смыслом двигательной задачи.

Действие ведь тоже текст, который нужно научиться не только исполнять, но и читать. Мы не только прочитываем движения и действия, но и называем их двигательными фразами, высказываниями, кинетическими мелодиями. Путь к установлению структурного сходства слова и дела далеко не прост. Изучение движений требует не меньшей методической изощренности, чем филологическое и лингвистическое исследование.

Дополнительным аргументом в пользу возможного сходства моторных и лингвистических структур является тесная связь моторики со зрительным образом. Последний не статичен. Он дышит, меняется, скудеет, обогащается, перестраивается в собственных интересах и в интересах регулируемого им движения, действия. По отношению к его динамике введены термины «оперирование», «манипулирование образом» (Зинченко В. П., Вергилес Н. Ю., 1969). Б. И. Беспалов (1984) установил сходство структур мануальной и визуальной моторики (движений глаз) в

решении задач наглядно-действенного и образного (визуального) мышления. От визуального до вербального мышления — меньше шага. Не следует забывать и того, что в основе организации действия, оперирования вещами, манипулирования образами, игры словами лежит смысл соответствующей жизненной задачи. Равным образом не следует забывать и того, что между операциональными, предметными и концептуальными значениями, складывающимися в перечисленных формах активности, границы весьма и весьма условны.

Разумеется, положительное влияние развития «мелкой» моторики на становление речи было известно и ранее. Об этом писал Ж. Пиаже. Это издавна используется, например, в японской системе воспитания детей. Однако механизм такого влияния оставался скрытым. Возможность переноса (в добром, старом смысле этого понятия, в каком оно использовалось в гештальтпсихологии, а не в психоанализе) моторных структур на вербальные, а потом и последних — на первые, приоткрывает тайну глубинных языковых и, соответственно, семантических структур. Более того, может быть, если удастся доказать структурное сходство моторного, визуального и вербального языков описания мира, придется пожертвовать красивой метафорой о Вавилонском столпотворении языков в человеческом познании и действии.

Пока нет прямых доказательств такого структурного сходства языков описания мира, обратимся к косвенным, свидетельствующим об их функциональном сходстве и функциональной зависимости друг от друга. А. Н. Леонтьев и А. В. Запорожец в годы второй мировой войны занимались восстановлением функций руки после ранения. Среди раненных были минеры, полностью ослепшие и потерявшие кисти обеих рук.

«Так как у них была произведена восстановительная хирургическая операция, связанная с массивным смещением мягких тканей предплечий, то они утрачивали также и возможность осязательного восприятия предметов руками (явление асимболии). Оказалось, что при невозможности зрительного контроля эта функция у них не восстанавливалась, соответственно, у них не восстанавливались и предметные ручные движения. В результате через несколько месяцев после ранения у больных появились необычные жалобы: несмотря на ничем не затрудненное речевое общение с окружающими и при полной сохранности умственных процессов, внешний предметный мир становился для них «исчезающим». Хотя словесные понятия (значения слов) сохраняли у них свои логические связи, они, однако, постепенно утрачивали свою предметную отнесенность. Возникала поистине трагическая картина разрушения у больных чувства реальности. «Я обо всем как читал, а не видел... Вещи от меня все дальше» — так описывает свое состояние один из ослепших ампутантов» (Леонтьев А. Н., 1977, с. 136).

Этот же больной рассказывал о том, как ему неприятно, когда с ним здороваются, не пожимая ему руку (больной подразумевает руку Крукенберга) «как следует», а пожимая плечо или похлопывая по нему. Последнее особенно его сердит: «как будто и человека-то нет» (Леонтьев А. Н., Запорожец А. В., 1945, с. 75). Понадобилось 18 дней интенсивных занятий» чтобы больной сказал, что ощупываемый предмет он начинает видеть, как глазами. Авторы констатируют появление гностичности руки, пробуждение «осязательного зрения» (там же, с. 77).

А. Н. Леонтьев подчеркивает безотчетность переживания «чувства реальности». Однако утрата этого чувства как в приведенном выше случае, так и в многочисленных ситуациях, создаваемых в психологических экспериментах, становится вполне отчетливой. Так что панегирика или «песни песней» заслуживает любой язык, который вносит свой неповторимый вклад в описание целостного, неосколочного мира.

Анализ соотношения языков описания мира и человека свидетельствует не столько об их сосуществовании и переводимости (хотя бы частичной), сколько об их взаимной дополнительности при «чтении» мира-текста и человека-текста. Анализ показывает также, что многообразие языков связано не столько с полнотой прочтения этих текстов, сколько с поиском языка, адекватного стоящей перед человеком задаче. Одна и та же реальность (ситуация) потенциально может быть репрезентирована посредством нескольких языков, каждый из которых в различной степени пригоден для решения задачи. Это означает, что каждый язык имеет свои границы, пределы как в смысле описания реальности, так и в смысле оперирования ею. Поэтому наряду с ознакомлением с проблемной ситуацией осуществляется поиск языка, на котором проблема имеет решение. Наиболее трудные для понимания, изучения и обучения случаи связаны с тем, когда для решения задачи необходимо ее описание на разных языках. Простейшим примером такой ситуации является планирование и осуществление предметного действия, когда его ситуация описывается на языке зрительных образов и слов, а состояние двигательного аппарата, свидетельствующее о возможности/невозможности его осуществления, — на языке мышечных ощущений. Несмотря на различие форм репрезентации ситуации и возможности действия, эти формы успешно сравниваются одна с другой и дают основания для принятия решения о целесообразности действия. Можно предположить, что сравниваются между собой не разномодальные образы, а моторные программы. Зрительная система дает импульс к формированию образа — плана потребного действия, а кинестетическая система формирует моторную программу требуемого данной ситуацией действия. Их сопоставление оказывается возможным, так как они выражены на одном языке. Видимо, функции универсального языка-транслятора

и выполняет язык моторных программ. Высказанная гипотеза нуждается в дальнейшей разработке и подтверждении.

Как бы там ни было, но наличие пространства языков, полный набор которых еще неизвестен, не вызывает сомнений. Несомненно и то, что, по крайней мере, с некоторых языков возможен перевод на другие. Этот перевод далеко не полный, не буквальный, но он возможен. Более того, при этом переводе знания не только не теряются, но и прирастают, приобретают новые формы. На рис. 1 стрелки указывают на возможную превращаемость языков друг в друга или их обратимость, обращаемость. Философы, лингвисты, поэты подчеркивают, что слово (знак) не совпадает с обозначаемым объектом. Наиболее отчетливо это чувствуется в поэзии. Р. О. Якобсон писал:

«Поэтическое присутствует, когда слово ощущается как слово, а не только представление называемого им объекта или как выброс эмоции, когда слова и их композиция, их значение, их внешняя и внутренняя форма приобретают вес и ценность сами по себе вместо того, чтобы безразлично относиться к реальности.

Почему это необходимо? Почему необходимо особо подчеркивать тот факт, что знак не совпадает с объектом? Потому что кроме непосредственного сознания тождественности знака и объекта (А=А) есть необходимость непосредственного сознания неадекватности этого тождества (А не есть А). Причиной, по которой существенна эта антиномия, является то, что без противоречия не существует подвижности знаков и связь между представлением и знаком становится автоматической. Прекращается активность и чувство реальности умирает» (Якобсон Р. О., 1996, с. 118).

В приведенном отрывке выделено важнейшее свойство языков. Это их относительно самостоятельное от мира-текста существование, позволяющее нам говорить в свою очередь о мире языка или языков. Более того, только такая самостоятельность, а следовательно, и свобода дают нам чувство реальности мира-текста и возможность оперировать последним, быть активным по отношению к нему. В свете приведенного положения Якобсона важной задачей образования является не только обучение соответствиям между знаковыми системами и представлениями, но и профилактика их автоматизации. Предупреждение Р. О. Якобсона расшифровывает вынесенные в эпиграф слова В. фон Гумбольда о том, что «язык сильнее нас». Он может связывать нас с реальностью и экранировать от нее. Он может быть орудием общения и мышления, и мы можем быть орудием языка. Напомню И. Бродского, который настойчиво повторял, что не язык — орудие поэта, а поэт — орудие языка. Когда речь идет о поэте, это счастливый случай. Много хуже, когда человек

становится орудием не живого языка, а догмы, штампа, воляпюка, мертвой буквы...

Как мы видим, вопрос о том, «кто владеет языком», далеко не прост. Послушаем классика:

«— Когда я употребляю какое-то слово, — сказал Шалтай-Болтай довольно презрительным тоном, — оно означает то, что я хочу, чтобы оно означало, не больше и не меньше.

— Вопрос в том, — сказала Алиса, — можно ли заставить слово означать так много разных вещей.

— Вопрос в том, — сказал Шалтай-Болтай, — кто из нас тут хозяин, вот и все...» (Л. Кэрролл).

А теперь прислушаемся к научной дискуссии по этому поводу:

«В одной крайности персоналист утверждает, что «я владею языком» и могу заставить его означать то, что я хотел бы, чтобы он означал; структуралист настаивает на том, что структурные связи между членами предложения (т. е. «реляционализм») определяют значение и поэтому это «я» — скорее результат речевого поступка, чем его вершитель; а в другой — деструктивист уверен, что «никто не владеет языком» и что язык, как таковой, фактически отвергает любые попытки им управлять. Бахтин избегает таких крайних установок, заявляя, что «никто не владеет языком, но мы обязаны на какое-то время брать его напрокат» (автор дает это положение М. М. Бахтина в удачной формулировке М. Холквиста — В. З.), т. е. мы в любой момент можем оговаривать реальные и надежные конкретные значения. Как Гари Сол Морсон и я стараемся показать в нашей книге «Михаил Бахтин. Создание прозаики», это делает Бахтина глубоко оригинальным интенционалистом: он твердо верит в опосредованность человека языком, но не в противопоставление «меня» и «другого», и рассеивает недоверие между личностью и обществом, что так присуще западным теориям языка (и его усвоения). Именно по этой причине изучение бахтинского диалогизма в контексте идей Льва Выготского взято на вооружение американскими психологами» (Эмерсон К., 1994, с. 6).

Из этой дискуссии, которую удачно резюмировала К. Эмерсон, следует, что язык — это нечто большее, чем орудие. Прав был О. Мандельштам, говоря, что «государство языка живет своей особой жизнью» (1987, с. 211). Он же характеризовал язык и как речевую стихию. Овладеть речевой стихией не менее сложно, чем природной. Дай Бог выработать в себе (или родиться с ним?) чувство языка, здоровое чутье. Вот хорошая прививка от заносчивого чувства хозяина по отношению к языку:

«Ведь, в отличие от грамотности музыкальной, от нотного письма, например, поэтическое письмо зияет отсутствием множества знаков, значков, указателей, подразумеваемых, делающих текст понятным и закономерным. Но все эти пропущенные знаки не менее точны, нежели нотные или иероглифы танца; поэтически грамотный читатель расставляет их от себя, как бы извлекая их из самого текста» (Мандельштам О., 1987, с. 46).

Поэты больше других чувствуют и знают, что язык — это нечто большее, чем путь к действительности. Он сам оказывается материалом, как мрамор для скульптора. Автор этой богатой метафоры М. Хестер считает, что свойство поэтического языка быть самодовлеющим, замкнутым на себе позволяет ему строить вымышленный мир. Ему вторит С. Лангер: поэтический язык «представляет нам пережитое в возможной жизни». П. Рикер, излагающий эти взгляды, приходит к заключению, что чтение поэтического произведения пробуждает виртуальный опыт (Рикер П., 1990, с. 447—448). Воздержусь от сравнения поэтической и компьютерной виртуальной реальности. Важно, что они обе в конечном счете порождаются языком.

Какие из данной выше характеристики многоязычия, своего рода Вавилонского столпотворения языков, можно извлечь следствия? Мир, его объекты и картины описываются на многих языках. Один и тот же объект, описанный на одном языке, может узнаваться наблюдателем как один и тот же или, будучи описан на другом языке, как другой. Установление тождества или различий требует усилий, в том числе и обучения. Заученная вербальная последовательность действий не гарантирует их правильного выполнения. И наоборот: правильно выполняемое действие с трудом передается другому лицу только в словесной инструкции. Чтобы убедиться в этом, попробуйте другому написать инструкцию по завязыванию галстука. В этом нет ничего неожиданного. Каждый на своем опыте многократно убеждался, что знания и умения не совпадают. Я могу знать, но не уметь, могу уметь, но не могу объяснить, как я это делаю. О. Мандельштам говорил, что нужно бы построить теорию знакомости слов. Аналогичным образом и языки могут быть более или менее знакомы не только субъекту, но и друг другу. Есть языки далекие и близкие. Отношения и связи между ними могут быть естественными и искусственными. Искусственность доводится до абсурда при создании тайных шифров.

Но есть вещи и посерьезней. Глаз отличает живое вещество от неживого, живое движение от механического (последнее он отличает за доли секунды), а язык может лишь зафиксировать отличенное глазом, но не определить, поскольку наука не нашла еще удовлетворительного определения живого. Кстати, компьютер может воспроизвести, даже удовлетворительно имитировать живое движение, обмануть человеческий глаз, но не определить

живое. Например, в советской науке многие годы бытовало столь же бесспорное, сколь и бессмысленное определение жизни как способа существования белковых тел, и странным образом не замечалась замечательная характеристика (не определение!) жизни, данная А. А. Ухтомским:

«Жизнь — асимметрия с постоянным колебанием на острие меча, удерживающаяся более или менее в равновесии лишь при устремлении, при постоянном движении. Энергический химический агент ставит живое вещество перед дилеммою: если задержаться на накоплении этого вещества, то — смерть, а если тотчас использовать его активно, то — вовлечение энергии в круговорот жизни, строительство, синтез, сама жизнь. В конце концов один и тот же фактор служит последним поводом к смерти для умирающего и поводом к усугублению жизни для того, кто будет жить» (Ухтомский А. А., 1978, с. 235).

Чтобы убедиться в емкости этой характеристики, можно заменить в ней химическое вещество на информацию или — лучше — на знания, опыт, а живое вещество на — живое существо. Тогда мы получим характеристику жизни как асимметрию (а не гомеостаз), с постоянным колебанием на острие меча между познанием и действием, сознанием и деятельностью, опытом и его использованием и т. д. На этом же острие меча странным сюрреалистическим образом пока еще балансируют два других — меч железный и меч духовный. Опыт показывает, что выковать последний значительно труднее... Расширенное представление о жизни нам понадобится в дальнейшем, когда будет сделана попытка расширить понятие объективного.

Пространство языков необходимо не только из-за сложности, многокрасочности мира, но и потому, что, как указывалось выше, тот или иной язык больше пригоден для решения одних задач и меньше или вовсе непригоден для решения других. Разнообразие языков, создаваемых для описания мира или проблемных ситуаций, соответствует разнообразию задач, возникающих перед человеком. Можно попробовать перемножить три трехзначных числа, написанных римскими цифрами друг на друга (если удастся вспомнить, как, например, написать 678 и т. д.), и после такой попытки исчезнет удивление, что за успешное решение подобной задачи несколько столетий тому назад в Европе присуждали степень доктора наук. Сейчас эту степень получить значительно проще.

В истории культуры новые языки возникали для решения новых задач, впрочем, здесь нет утилитаризма. Хороший язык оказывался пригоден для решения многих задач, возникших после его создания (ср., например, булеву алгебру).

Значит языки представляют собой не только средство описания и трансляции того или иного знания, но и орудие интеллектуальной

деятельности. В науке различают многие виды мыслительной деятельности в зависимости от того, какой язык выступает в качестве ее доминирующего средства. Это сенсомоторное, наглядно-действенное, образное, вербальное, визуальное мышление. Оперирование и манипулирование тем или иным языком замещает оперирование вещами (которое далеко не всегда возможно). Подобное замещение таит в себе практически безграничное расширение степеней свободы оперирования и манипулирования отображенной в знаковых системах реальностью. В свою очередь, избыточная свобода оперирования часто слишком далеко уводит от реальности, в мир вымыслов, фантазий, мифов, утопий.

Постепенно мы подходим к наиболее интересному и трудному пункту. Языки функционируют не изолированно друг от друга. Они взаимодействуют, сотрудничают, соперничают в описании мира, в разрешении проблемных ситуаций независимо от их взаимной переводимости/непереводимости, независимо от полноты и качества перевода. Каждый новый усвоенный (или построенный) язык меняет всю картину мира, меняет ее наблюдателя. Взрослый человек живет в словесно означенном, названном мире и никаким чудом не может вернуться к дословесному или бессловесному восприятию этого мира младенцем. Иное дело, что он может испытывать своеобразную прелесть недоназванного, недоозначенного мира, находясь вдали от культуры и цивилизации. Но он все равно их носит с собой, в своей памяти образов, действий, мыслей, страстей, т. е. в своей второй натуре. Когда же мы хотим увидеть мир сквозь какой-либо один язык, на наше восприятие оказывают влияние другие, которые могут выполнять функции фильтров или приставок-амплификаторов. С их помощью картина мира уточняется, углубляется, оттеняется, искажается и т. п. Кому-то наука, кому-то идеология ложится на глаза. Первый добивается убийственной ясности, например, накладывая формулы на живое, текучее; второй, оскопляя действительность, добивается обидной ясности.

Спасительно в таких ситуациях стремление вернуться от языка к реальности, осознание невозможности подобного чуда и надежда на него. Наступает усталость, пресыщение от языка (языков), да и от текстов. Появляется желание вернуться к первоначальному миру-тексту, к себе любимому, непосредственному, незамутненному. Или вырваться из себя? «Забыться и уснуть».

| Нам вовсе не так уж уютно В мире значений и знаков. Р. М. Рильке |

Не уверен, что точен перевод. В немецком языке Bedeutung — это и значение, и понятие. Если «в мире понятий и знаков», то психологически это точнее... и мрачнее. Когда уж поэту неуютно,

то что можно сказать об учащихся, надолго попадающих в этот мир? Видимо, все же возврат или отстройка от языка иногда случаются. Из потока времени вырываются живые мгновенья, как бы лишенные прошлого и будущего. К таким мгновеньям обращался или взывал В. Гете: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно». И. Бродский поправлял: «Не столько ты прекрасно, сколько ты неповторимо». Удавалось ловить мгновенья художникам. Мы видим остановленные мгновенья у портретистов, пейзажистов. Вспомним, чего стоила остановка мгновений В. Ван-Гогу... Но зато остановленные мгновенья становились вечностью. Их остановке препятствует преждевременная категоризация, вербализация, наклеивание ярлыков на мир. В обыденной жизни мы ведь не столько воспринимаем мир, сколько его узнаем, не только сами уподобляемся миру, но и уподобляем его себе, видим лишь то, что ожидаем или хотим увидеть. Вот как характеризовал О. Мандельштам эпоху лжесимволизма в русской поэзии:

«Все преходящее только подобие (это строка из Фауста — В. З.). Возьмем к примеру розу и солнце, голубку и девушку. Неужели ни один из этих образов сам по себе не интересен, а роза — подобие солнца, солнце — подобие розы и т. д.? Образы выпотрошены, как чучела, и набиты чужим содержанием. Вместо символического «леса соответствий» — чучельная мастерская.

Вот куда приводит профессиональный символизм. Восприятие деморализовано. Страшный контраданс «соответствий», кивающих друг на друга. Вечное подмигивание. Ни одного ясного слова, только намеки, недоговаривания. Роза кивает на девушку, девушка на розу. Никто не хочет быть самим собой» (Мандельштам О., 1987, с. 65).

Продолжу о перекличке О. Мандельштама с Р. М. Рильке. В архиве последнего нашли следующие строчки о розе, которые стали его эпитафией:

| Роза, чистейшее противоречие, радость быть ничьим сном под столькими веками. |

Ив Бонфуа, французский лирик, следующим образом комментирует эти строки:

«Судя по всему, Рильке понимает тут розу в смысле предельно современном, превращая ее бесконечность в то самое место, где сознание приходит к себе как отсутствию бытия. Он как раз и подчеркивает «противоречие» между видимой полнотой бутона («лепестка к лепестку», если пользоваться словами другого стихотворения) и «ничьим сном». Коротко говоря, роза для него — предмет или, если угодно, эмблема, напрямую представляющая другие предметы того же гипнотического очарования, и только. Именно в этом

зазоре на месте прежней символической функции он видит то, что осталось ему от истины. В этой ущербности он и обретает свою «радость» — радость отказа от древней мечты о бытии во имя пережитого со всем возможным исступлением мига» (Бонфуа Ив, 1996, с. 181).

И еще одно соображение о мгновении и вечности: «Настоящее мгновение может выдержать напор столетий и сохранить свою целость, остаться тем же «сейчас». Нужно только вырвать его из почвы времени, не повредив его корней — иначе оно завянет» (Мандельштам О., 1987, с. 105).

К приведенной перекличке поэтов можно добавить пастернаковское «моментальное навек». Она иллюстрирует извечную тоску по чистым формам чувственности, мысли, памяти (напомню пирожное «Мадлен» у М. Пруста), а говоря психологическим языком — это тоска по утрачиваемой нами непосредственности и предметности восприятия, памяти, мышления, действия. К. С. Петров-Водкин в 1917 г. писал, что человечество слепнет, разучивается осмысливать до конца вещи, поступающие через глаз. Хорошо бы подобную заботу и тревогу о предметности вспомнить современной науке об образовании. При всей важности такого воспоминания нельзя забывать и того, что человек — существо символическое. И даже в этом, казалось бы, чистом явлении розы в строках Рильке «слова одалживают ей смысл, еще раз даруют почти забытую роль символа» (Бонфуа Ив, 1996, с. 180).

Проблема адекватности мира-текста и языка его описания далеко выходит за рамки эстетики и педагогики. И. Бродский в послесловии к «Котловану» заметил: «...Платонов говорит о нации, ставшей в некотором роде жертвой своего языка, а точнее — о самом языке, оказавшемся способным породить фиктивный мир и впавшем от него в грамматическую зависимость». Е. Холмогорова (1996) в очаровательном эссе «...чтобы плыть в эволюцию дальше» приводит убедительные примеры, свидетельствующие о том, что «грамматическая зависимость» сохраняется, а игра словами продолжается и сегодня.

Важно понять и принять, что языки функционируют не изолированно. Они учат друг друга и их носителя. Они, видимо, работают как единое целое. Иное дело — доминирование того или иного языка, связанное либо с предшествующим опытом, либо с характером задачи. Это хорошо иллюстрируется жестоким экспериментом, который поставила природа. Когда слепо-глухому, учившемуся на психологическом факультете Московского университета, на экзамене попался вопрос об органах чувств, он начал с болевой чувствительности, потом перешел к вибрационной, осязательной и т. д. На последнем месте в его ответе оказались слух и зрение.

Вернемся к примеру «карта-путь» и «карта-обозрение». Каждое живое существо имеет или строит свой образ пространства,

его геометрию. А. Пуанкаре писал, что неподвижное существо не могло бы построить геометрию. Соответственно имеется локомоторная, осязательная, зрительная геометрия. Есть геометрия даже акустическая, поскольку возможна довольно точная локализация пространственного положения предмета по звуку. Все это — виды декартовой естественной геометрии. Имеется геометрия и концептуальная, научная, в которой успешно работали слепые геометры, знавшие, конечно, о зрительной, оптической геометрии, но не переживавшие ее (скорее, переживавшие ее отсутствие).

Естественная геометрия неизмеримо сложнее научной. В первой топология преобладает над метрикой, поэтому точное описание моторного, оптического, а тем более сенсомоторного полей человека, несмотря на имеющиеся успехи в подобных попытках, все еще составляет проблему для науки. Есть еще одна самая трудная геометрия, топология, география — это символическая география нашей души. Отправляться в путешествие в глубины собственной души, заглядывать в ее мир, в ее колодец отваживаются немногие, боясь найти там Ад, Чистилище или потерянный Рай. Интересующихся этим увлекательным и бесконечным сюжетом отсылаю к замечательным лекциям М. К. Мамардашвили (1995), посвященным роману М. Пруста «В поисках утраченного времени».

Языки, представленные на рис. 1, выполняют не только «академические» функции описания мира (миров), его воспроизведения, схематизации, но и практические, связанные с его преобразованием и действием в нем. Большинство языков полифункциональны: они могут быть средством общения, познания и действия.

Возвращаясь к вопросу о переводе с языка на язык, скажем, что такой перевод требует не только усилий. Он не может быть осуществлен непосредственно. Роль посредников выполняют действия, смыслы, значения, символы. Посредник нужен даже тогда, когда выполняется перевод в пределах одного языка, например внутри языка зрительных образов. Если человеку надеть очки, переворачивающие верх-низ, то при пассивном поведении возникает и усиливается чувство ирреальности мира. При активном поведении, которое, разумеется, затруднено, картина мира перевернется к исходу второй недели ношения очков («инвертоскопов»). Здесь посредником или оператором преобразования окажется действие, с помощью которого произойдет перешифровка операциональных и предметных значений и восстановление чувства реальности мира. Таким же оператором-медиатором оказывается слово, облегчающее восприятие двойственности изображений в классических картинках «профили – ваза», «теща – невеста».

С помощью действия же происходит перевод осязательной геометрии в оптическую. Например, когда слепорожденным в

зрелом возрасте удаляют катаракту, они на первых порах не могут зрительно оценить простейшие ситуации: пересчитать несколько карандашей, отличить круг от квадрата. Здесь рука выступает учителем глаза. Обучение настолько сложно, что полноценное пространственное восприятие у них так и не складывается. Мир им кажется плоским. Большинство оперированных отказываются от зрительной картины мира, они вновь надевают повязку на глаза. Известны случаи, когда прозревшие, не сумев приспособиться к видимой картине мира, кончали жизнь самоубийством.

Пространство языков, представленное на рис. 1, можно уподобить скелету, обрастающему плотью знаний, или древу познания, плодами которого являются знания о мире и о себе. Могут быть найдены и другие образы. Возможен образ осьминога, щупальца которого не только охватывают мир снаружи, но и проникают внутрь него.

Образ может быть любым, тем более что мы пользуемся большинством языков, не отдавал себе в этом отчета, неосознаваемо. Они становятся орудиями, инструментами нашего познания и действия. Ведь мы же говорим, не отдавая себе отчета — как (а иногда и — что). По словам М. Ростроповича, он на виолончели играет так же, т. е. безотчетно. Аналогичным образом мы пользуемся языками. Все наше внимание занято предметным содержанием, а не формой, с помощью которой оно выражается. Конечно, имеются специальные ситуации, даже виды деятельности, предметом которой является язык, форма выражения содержания. Эту форму — язык — нередко называют материей нашего знания и сознания.

Неосознанность усвоения, построения, функционирования многих языков (о существовании некоторых мы даже не подозреваем или подозреваем, как в случае экстрасенсорики, но не знаем носителя) не уменьшает их вклада в формируемую нами картину мира и образа себя. Этот неосознаваемый (безотчетный, неответчивый) уровень представляет собой фон любого познавательного процесса, исполнительного действия, творческого процесса или акта. При всей неосознаваемости процесса получения результата сам он представляется субъекту непосредственно понятным, очевидным, достоверным. Хотя достоверность может обосноваться маловразумительной ссылкой на интуицию.

Влияние какого-либо языка на восприятие картины мира может быть вполне сознаваемым. Гете следующим образом описывал итоги своего путешествия в Италию:

«Мое внимание приковал к себе Микеланджело тем, что мне было чуждо и неприятно то, как воспринималась им природа, потому что я не мог смотреть на нее такими огромными глазами, какими смотрел на нее он. Мне оставалось пока одно: запечатлеть в себе его образы... От

Микеланджело мы перешли в ложу Рафаэля, и нужно ли говорить о том, что этого не следовало теперь делать! Глазами, настроенными и расширенными под влиянием предыдущих громадных форм и великолепной законченности всех частей, уже нельзя было рассматривать остроумную игру арабесок... Пусть я был все тот же самый, я все-таки чувствовал себя измененным до мозга кистей... Я считаю для себя днем второго рождения, подлинного перерождения тот момент, когда я оказался в Риме. И, однако, все это было для меня скорее дело труда и заботы, чем наслаждения. Перерабатывание меня изнутри шло своим чередом. Я мог, конечно, предполагать и до этого, что здесь будет для меня чему учиться. Но я не мог думать, что мне придется возвратиться так далеко на положение школьника и что так много придется опять учиться и перестраиваться вновь» (Цит. по: Ухтомский А. А., 1978, с. 258).

Теперь представим себе, что мы усвоили некоторое количество языков и худо-бедно, лучше или хуже научились читать мир-текст, начали строить знание о нем. Построение знания — это всегда испытание мира (своего рода экспериментирование над ним), которое одновременно есть испытание себя самого. Другими словами, познание — это всегда действие, дающее не только адаптивный или продуктивный результат, но и результат познавательный. Его условием, промежуточным и конечным итогом является порождение картины мира или собственного образа, метафоры, понятия, текста, конспекта, стенограммы. Собственный текст — это не просто удвоение мира, не зеркало. Во многих отношениях он проще оригинала, а во многих — сложнее. При его создании «физика» языка (языков) соединяется со смыслами и значениями, с тем, что психолингвисты называют субъективной семантикой.

Образ мира, создаваемый человеком, не только полнее, глубже, шире, чем требуется для решения сиюминутных жизненных задач. Он принципиально иной, чем отраженный в нем мир. Человеку мало того, что мир неисчерпаем для познания, что создание его образа требует всей жизни. Человек строит образ не только реального, но и вымышленного мира (возможных миров), и иногда поселяется в нем. Сегодня появилась возможность не утруждать себя такой достаточно трудной работой, а «бесплатно» переселяться в виртуальную реальность, создаваемую компьютерами.

Значит, образ мира, при всей его неполноте и возможной неадекватности оригиналу, избыточен в том смысле, что содержит в себе то, чего в мире нет, еще не случилось, содержит даже то, чего не может быть никогда. Образ мира имеет в своем составе не только прошлое (часто ложно истолкованное), но и хорошо или плохо предвидимое (потребное или непотребное) будущее.

Возможность превратного восприятия прошлого, настоящего, построения фантазий, утопий, возможность помыслить любую чушь приводит к обнадеживающему выводу. С помощью языка (языков) мы не просто можем верно или неверно прочесть мир-текст. Мы можем освободиться от рабской зависимости от мира. По мере овладения языками в мире-тексте увеличивается число читаемых страниц, расширяется контекст, и мир-текст превращается в гипертекст со всеми вытекающими из этого понятия следствиями. Уже не «текст читает нас», а мы читаем его, т. е. не только вычитываем, но и вчитываем в него. Не только вычитываем и вчитываем, но и пишем свой собственный дневник. При этом важно помнить, что не только я пишу текст, но и написанный мною текст пишет меня.

Появление гипертекстовой технологии, разнообразных форм масс-медиа, технологии создания виртуальной реальности можно интерпретировать как обратное течение времени, как попытку вернуться в догуттенберговскую эпоху. При всех замечательных достоинствах образных и символических языков, хорошо бы при развитии гипертекстовой технологии не утратить письменности. Общение с книгой — это ничем не заменимая вещь, наслаждение от которой люди испытывают все меньше и меньше из-за экспансии масс-медиа и многообразных, иногда довольно диких форм виртуальной реальности. Впрочем, процесс их окультуривания уже идет, они становятся и станут вполне осмысленными и получают права гражданства наряду с другими языками.

Благодаря языку мы расширяем число степеней свободы для своего познания и действия, освобождаемся (хотя бы относительно) от таких суровых определений человеческого бытия, как пространство, время, даже социум. Сам язык — это не знание (хотя его нужно знать, может быть, даже не столько знать, сколько владеть им), а инструмент общения, усвоения, мышления, порождения нового знания, его сохранения, развития и трансляции, в том числе и самому себе. Трансляция самому себе — это перевод значения на язык смысла. Такой перевод представляет собой исходный, базисный уровень понимания. Можно сказать сильнее — и нормального образования. Смысл — это еще одно неопределимое понятие. Трудность его определения (а попыток было достаточно) состоит в том, что он представляет собой первое, или главное, измерение человеческого сознания и бытия. Первое — по сравнению с упомянутыми пространством, временем, социумом. В принципе все языки, указанные на рис. 1, должны выполнять главную функцию — функцию трансляции смыслов. На самом деле они столь же успешно транслируют смысл, сколь и маскируют, скрывают, затемняют его. Это издержки невозможности непосредственного восприятия и трансляции смысла, невозможности извлечения смысла помимо языка, невозможности восприятия чистого или «голого» смысла.

Слабым аналогом восприятия такого смысла являются наши, по словам И. М. Сеченова, «темные» ощущения от внутренних органов: телесный комфорт («блаженство тела»), дискомфорт, боль, которые мы далеко не всегда точно локализуем, словесно означиваем. Подобные же трудности мы испытываем при попытках означивания своих душевных состояний:

| Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя? |

Нельзя сказать, что задача непосредственного восприятия смысла вовсе неразрешима. Такое достигается на уровне высочайшего мастерства, когда смысл извлекается как бы помимо языка, на котором он выражен. Субъективно это производит впечатление мгновенного охвата сложной ситуации, озарения, открытия и пр. Но для понимания происшедшего, а тем более для доказательства себе, а потом и другим, необходимо вновь обращаться к языку. Озарение — это исключительное состояние, редкость, радость, счастье. Это своего рода «языковой пул». В озарении участвуют все культурные и природные сущностные силы человека. В обычных ситуациях человек вынужден, порой безуспешно, доискиваться смысла, докапываться до него, чтобы понять происходящее. Еще труднее его выразить.

До сих пор преимущественно говорилось об участии всей известной и неизвестной, изученной и неизученной совокупности языков в познании и, частично, в действии. В сторону общения делались лишь некоторые указательные жесты. Однако, если столь велика роль «внелингвистических явлений» (заметим, что невербальные языки лингвисты относят к категории внелингвистического) в познании, то их роль должна быть значимой и в человеческом общении. Подобное участие лингвисты стали признавать не очень давно. Их можно понять, так как у них достаточно проблем с бесконечным поражающим многообразием языков мира. И все же они осознали проблему участия невербальных средств в коммуникации и дали ему название «пресуппозиций». Вот как характеризовал их В. А. Звегинцев:

«В самых общих чертах под пресуппозициями стали понимать «скрытый» подтекст, который не только наличествует в любом тексте, но и оказывает решающее влияние на построение текста. Такой подтекст образуется общими для всех участников речевого акта знаниями самого разнообразного порядка: социальными, профессиональными, бытовыми, этическими, политическими, логическими и т. п. Говорящий всегда строит предложение с учетом этого общего фонда знаний, которые обеспечивают правильное понимание высказываний и вместе с тем позволяют экономно пользоваться языком. Как писал по этому поводу А. М. Пешковский, «чем меньше слов, тем меньше недоразумений». Это надо понимать в том смысле, что чем шире у общающихся

общий фонд знаний, тем меньше слов нужно для выражения сообщений: «Точность и легкость понимания растут, — продолжает А. М. Пешковский, — по мере уменьшения словесного состава фразы и увеличения ее бессловной подпочвы». Проблема пресуппозиций, как видим, состоит в установлении того, каким образом внелингвистические явления входят в содержание языковых образований (слов, предложений, связного текста — дискурса), преобразуясь в лингвистические. Так, наука о том, как человек говорит, становится также наукой о том, как (и почему) человек молчит (или, точнее, умалчивает)» (Звегинцев В. А., 1996, с. 40).

Сначала об умолчании. И. Бродский в нобелевской лекции говорил, что его ощущение большой неловкости и испытания «усугубляется не столько мыслью о тех, кто стоял здесь до меня, сколько памятию о тех, кого эта честь миновала, кто не смог обратиться, что называется, «урби эт орби» с этой трибуны и чье общее молчание как бы ищет и не находит в нас выхода». М. Ю. Лотман и Ю. М. Лотман, комментируя эти слова поэта, пишут, что в них «четко прослеживается одна из философем Бродского: наиболее реально не происходящее, а то, что так и не произошло» (Лотман Ю. М., 1996, с. 734).

Фигуры умолчания, еще неслучившееся, даже не имеющее названия не меньше влияют на наше

2015-06-14

2015-06-14 591

591