АГРОНОМИЯ ДРЕВНЕГО МИРА

писных текстов имеются такого рода задачи. Практические потребности древних земледельцев привели к развитию математики и возникновению квадратных уравнений.

К началу второго тысячелетия до н. э. государство Шумер исчезло. Были разграблены и разрушены города, уничтожены оросительные системы. Даже язык шумеров стал «мертвым». На многие века остановилось развитие земледелия. На территории уничтоженного государства Шумер вначале образовалось множество самостоятельных династий, а впоследствии возникает государство Вавилония. Только спустя многие тысячелетия следы этого народа были найдены в другой части планеты - в междуречье Оки и Волги. Впрочем, это отдельный разговор.

В Месопотамии прошли, сменяя друг друга, взлеты и падения двух других держав - Ассирии (XIV-VII вв.) и Вавилона (начало II тысячелетия -539 г. до н. э.). В VII в. до н. э. ассирийцы вывели из Евфрата на восток несколько крупных каналов Нар-Шарри (Царская Река), Нар-Баниту (Река Богини Баниту) и др. Отработанные поливные воды сбрасывались в Тигр. Это удалось благодаря тому, что в среднем течении русло Евфрата лежит на 9 м выше Тигра. Ещё один большой канал - Паллукат, построенный в 605-562 гг. до н. э, забирал воду для орошения правобережья Евфрата. Он начинался выше Вавилона на 150 км и по дуге огибал его с запада. Этот канал мог целиком поглотить воды Евфрата. Известно, что реку временно отвели в него, чтобы облегчить строительство моста и набережных в городе.

Выше Вавилона было создано водохранилище, которое подпирала плотина из обожжённого кирпича, названная Мидийской стеной. Её протяжённость составляла около ПО км, высота - 30 м. Эти данные сообщает древнегреческий историк Ксенофонт, живший в V-IV вв. до н. э. В том месте, где Тигр выносил свои воды на Месопотамскую низменность, была возведена плотина - Нимрода. Из водохранилища выходили три канала. Самый большой из них тянулся на 250 км и имел сечение 10x12 м.

Но, увы, те поля, сады и плантации, которые появились в результате грандиозных преобразований в период могущества державы, разрушались и приходили в запустение. С использованием оросительных систем были связаны значительные экологические нарушения. Избыток воды при поливах полей, просачивание через стенки каналов повышали уровень грунтовых вод. Вода постепенно разрушала берега каналов, а их дно заносилось илом. Чистка каналов приводила к наращиванию берегов, на которые откладывался поднятый со дна ил. Канал постепенно поднимался над окружающей местностью, а вместе с ним поднимался уровень грунтовых вод, содержащих соли. В результате происходило интенсивное засоление почв, и сельскохозяйственные угодья теряли плодородие. Археологи обнаружили заброшенные еще в XVII в. до н.э. оросительные системы с засоленными почвами. Строительство огромных ирригационных систем без учета экологических условий привело к вторичному засолению огромных площадей и к гибели цивилизации. Заболачивание отмечалось уже на ранних этапах земледелия. Во второй половине III тыс. до н. э. произошло сильное засоление почв, что привело к резкому снижению урожайности. Это стимулировало освоение новых земель.

Орошаемое земледелие начало возрождаться лишь при иранской династии Сасанидов (224-651 гг. н. э.). Однако настоящий подъём произошёл в эпоху Арабского халифата (750-1258 гг.), когда города Багдад, Басра и Куфа превратились в крупные культурные и торговые центры. Это было время строительства новых плотин, шлюзов, водохранилищ, каналов, водоподъёмных устройств и водяных мельниц. Арабы оставили научные труды по искусству орошения. И опять развитую земледельческую культуру безжалостно уничтожили завоеватели - на этот раз монголы, вторгшиеся сюда в 1 258 г. Водорегулирующие дамбы и оросительные системы были разрушены - это привело к тому, что паводки вновь стали неконтролируемыми.

Там, где 8 тыс. лет назад процветала первая сельскохозяйственная цивилизация, сейчас простирается бесплодная пустыня. Ученые справедливо и метко полагают, что чрезмерная эксплуатация этих земель привела к такому печальному результату.

Земледелие Египта. Государства, возникшие на берегах Нила в конце IV тысячелетия до н. э., обладали богатыми природными ресурсами и уникальными возможностями орошаемого земледелия. У древних египтян земледелие достигло высокой степени развития. В отдельных источниках описывается техника виноделия, земледельческие орудия

В Египте, как и в Месопотамии, основой земледелия было налаженное ирригационное хозяйство. Почвы, формирующиеся на аллювиальных отложениях великой африканской реки, были и остаются одними из плодороднейших в мире. Ежегодные разливы Нила снабжали поля водой и приносили ил, способствуя восстановлению истощенных почв. Объяснения явлениям природы, изменениям в поведении Нила египтяне находили в мифах об Осирисе и Исиде.

Осирис — бог растительности, умирающей и воскресающей природы. Его сестра и жена Исида - богиня плодородия и воды. Вместе они научили людей обрабатывать землю, выпекать хлеб, строить города. Однако их брат Сет, олицетворение сил зла и бог пустыни, желая занять место Осириса, убил его, расчленил на 14 кусков и разбросал их по всему Египту. Исида собрала тело мужа и оплакала его. Хотя вернуть к жизни Осириса не удалось, у них родился сын Гор. Он победил Сета и воскресил отца. Однако Осирис не вернулся на землю, а воцарился в мире усопших.

Земледельческие обрядовые праздники, которые отмечали в течение всего года, были тесно связаны с культом Осириса и Исиды. Древнеегипетский год состоял из 12 месяцев и делился на три периода: время разлива Нила (современные июль-ноябрь), время посева (ноябрь-март), время жатвы (март-июль). Начало года почти всегда оно совпадало с появлением на небосводе звезды Исиды-Сотис (Сириуса). После 70-дневного отсутствия эта самая яркая звезда показывалась в восточной части горизонта. По древнеегипетскому календарю, созданному в IV тысячелетии до н. э., этот день считался первым в году. Вскоре после этого происходил подъем воды в Ниле, который объясняли тем, что богиня, находясь в верховьях реки, оплакивает мужа.

Наиболее низкий уровень воды в Ниле приходился на конец первой декады мая. С июля вода равномерно поднималась до конца первой декады сентября, пока не достигала наибольшей высоты. Нил выходил из берегов и заливал широкую пойму. Поперёк русла заранее строили невысокие дамбы и таким образом делили реку на отдельные бассейны. Вода держалась в них по несколько недель. Вместе с ней на поля поступал плодородный ил — превосходное естественное удобрение.

2. АГРОНОМИЯ ДРЕВНЕГО МИРА

На четвертый месяц времени разлива Нила жрецы совершали мистерии - тайные ритуалы, посвящение смерти, оплакиванию и воскрешению Осириса. Например, в обрядах «копания земли» и «вождения телят», зерно (символ Осириса) сеяли в землю и проводили по ней телят, чтобы они затоптали, скрыли от врагов могилу брата. Очень важен ритуал воскрешения Осириса. Из засеянной плодородной земли заранее делали «мумию» бога и тщательно поливали ее. Появившиеся ростки символизировали возвращение Осириса к жизни, возрождение природы после зимы.

В ноябре, после того как земля достаточно пропитывалась влагой, поля засевали. А в апреле уже созревал урожай. Начало его сбора отмечали праздником жатвы. Сам фараон срезал ритуальный сноп. В этот период начинали дуть жаркие ветры из пустыни, и к середине мая уровень воды в Ниле становился наименьшим. Сотис исчезал с горизонта. Египтяне верили, что это Сет вновь убил Осириса и безраздельно господствует в мире.

Древнегреческий учёный Геродот, которого называют «отцом истории», в V в. до н. э. с оттенком зависти писал о земледельцах Нижнего Египта. «Они действительно собирают земные плоды с меньшим трудом, нежели прочие народы и остальные египтяне, они не трудятся над тем, чтобы провести борозды плугом... Сама собой река наводняет и орошает поля, а, оросивши, вступает обратно в свои берега; тогда каждый засеивает своё поле и пускает на него свиней, которые и втаптывают семена в землю...».

Большие масштабы приняли ирригационные работы после образования около III тысячелетия до н. э. древнеегипетского государства: сооружались плотины, которые должны были задерживать воду на полях, проводились каналы для орошения засеянных полей, устраивались дренажные каналы, осушавшие болота и заболоченные участки. Получила широкое распространение так называемая бассейновая система орошения. Наполнение бассейнов производилось при помощи канала, голова которого находилась выше по течению. Когда почва в одном бассейне достаточно напитывалась влагой, открывали шлюз, ведущий в соседний бассейн. Сами бассейны делились валиками на квадраты, в которых вода стояла, пока ил не оседал слоем толщиной до 1 мм. Орошение в долине Нила и постройка ирригационных систем требовали огромного человеческого труда. Для того чтобы уменьшить затраты, конструировались различные приспособления, в частности водоподъемники.

Конечно, случались в долине Нила и неблагополучные годы - маловодные или, напротив, с большими паводками. Например, в 776 г. до н. э. река прорвала дамбы. Многие города оказались под водой. В неурожайные годы на папирусах появлялись такие записи: «Люди едят траву... Отнимают даже пойло от рта свиней». Но бедствия от больших наводнений или засух были относительно редкими, а урожаи при обычном уровне Нила - гарантированными. «Полны ведь уже амбары, кучи зерна текут выше краёв, полны корабли, и зерно ползёт наружу, а нас всё заставляют таскать...» - поётся в старинной песне носильщиков зерна.

При уборке урожая египтяне срезали только сами колосья, а стебли злаков стояли на поле нетронутыми. Благодаря этому, землю не вымывала вода, не выдувал ветер и, что немаловажно, при разливе Нила между ними задерживался ил. Таким образом, и сохранялось плодородие почвы.

2. АГРОНОМИЯ ДРЕВНЕГО МИРА

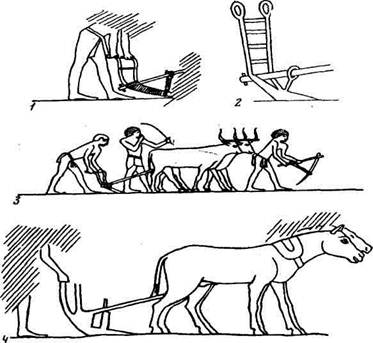

В эпоху освоения меди предки египтян приступили к постоянной обработке земель в пойме Нила. С. М. Скорняков отмечает, что Древний Египет (II тысячелетии до н. э.) по уровню своего развития не отличался от государства Шумер. Отмечалась сложная система ирригации. К началу III тыс. до н.э. соху уже применяли всюду. Древние египтяне высоко ценили изобретение сохи. В археологической литературе представлены изображения сох древнего и среднего царств (рис. 15).

Рисунок 15 - Изображение египетских земледельцев древнего (3), среднего (2) царств, а также 12-й (4) и 18-й (1) династий

Почву рыхлили мотыгой или деревянной сохой, запряженной быками. Позднее орудия были усовершенствованы. Во взрыхленную землю бросали семена и пускали на пашню скот, который копытами втаптывал их в почву, увлажненную и удобренную илом разливающегося Нила. Эти первобытные способы земледелия сохранились в Египте вплоть до V в. н. э. В отдельных случаях для запашки семян использовалась соха. Нередко наконечники мотыг были каменными, как, например, в северо-месопотамской Хассупе (рис. 16). Для этой цели применяли и рог, и кость (рис. 17).

Весьма близок и набор злаков, возделывавшихся в двух древнейших центрах земледелия. Из летописей, папирусов, из рисунков на стенах пещер и пирамид можно узнать, что вкус хлеба человек познал впервые на берегах великой реки Нил. Относится это время к четвертому-пятому тысячелетию до новой эры. А может быть, и раньше. Наиболее подробно о хлебопечении

2013-12-28

2013-12-28 716

716