· К работе допускаются сотрудники, прошедшие медицинское освидетельствование, обученные способам безопасного ведения отдельных видов работ и проинструктированные в соответствии с инструкциями по охране труда;

· При работе следует строго выполнять все указания начальника или руководителя работ;

· При работе следует быть внимательным к подаваемым сигналам и командам;

· Запрещается использовать неисправные механизмы и средства защиты;

· Руководителю следует наблюдать за выполнением работ лицами, не имеющими достаточного опыта;

· Запрещается находиться под поднимающимся или опускающимся грузом, обрушающимися конструкциями;

· Запрещается работать в атмосфере, где может произойти взрыв;

· При выполнении работы требуется сосредоточенность на выполняемых действиях;

· Перед началом работы следует надеть СИЗ:

- перчатки;

- соответствующую условиям обувь, плотно сидящая по ноге;

- одежда по сезону, без повреждений. Рабочая одежда должна быть застегнута, рукав штанины опущены, застегнуты. При отдельных работах куртка защитного костюма может быть навыпуск;

|

|

|

- каска, крепящаяся ремнем под подбородком;

- средства защиты органов зрения;

- средства защиты органов дыхания;

- средства защиты органов слуха;

- волосы должны быть убраны под головной убор;

- СИЗ ОД перед применением проверить;

- при работе в темное время суток – исправные средства индивидуального освещения.

· Перед началом работы следует проверить исправность инструмента;

· Движущиеся в процессе работы детали различных инструментов перед началом работы должны быть проверены на надежность закрепления;

· Без необходимости, не убедившись в безопасности данного действия, не трогать предметы, не мешающие движению.

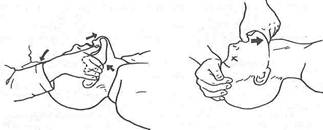

2. Тройной прием Сафара.

1. Запрокинуть голову пострадавшего назад. При этом одна рука поднимает шею сзади, а другая нажимает сверху вниз на лоб. В большинстве случаев (до 80 %) проходимость дыхательных путей при этом восстанавливается. При повреждении шейного отдела позвоночника запрокидывание головы пострадавшего противопоказано.

|

2. Выдвинуть нижнюю челюсть вперед. Этот прием осуществляется путем тракции нижних челюстей за углы (двумя руками) или за подбородок (одной рукой).

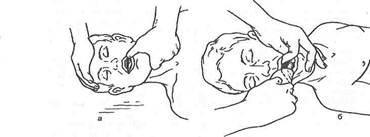

3. Открыть и осмотреть рот. При обнаружении во рту и глотке крови, слизи, рвотных масс, мешающих дыханию, необходимо удалить их при помощи марлевой салфетки или носового платка на пальце. При этой манипуляции голову пострадавшего

поворачивают на бок.

3. Тушение лесных и торфяных пожаров.

Лесные пожары возникают только в результате зажигания горючих материалов каких-либо источника тепла:

|

|

|

- оставленный костер;

- незатушенная спичка;

- тлеющий окурок;

- искры от машин, локомотивов;

- разряд молнии.

При этом чаще всего загораются гнилая древесина, обнаженная подстилка, мертвые растительные остатки, лишайники и мхи.

Саморазогрев и самовозгорание лесных горючих материалов маловероятны.

Характеристика лесных горючих материалов. Лесные горючие материалы в зависимости от их свойств и той роли, которую они выполняют в возникновении и распространении лесных пожаров, могут быть подразделены на пять групп.

Первая группа - мхи, лишайники и опад. Эти виды растений являются тем горючим материалом, который загорается раньше всего, по ним распространяется горение.

Вторая группа - подстилка (самый верхний горизонт почвы), которая состоит из отмерших частей растений различной степени разложения. Горение в ней может долго сохранятся в скрытом состоянии.

Третья группа - травы и кустарники, составляющие первый ярус живого надпочвенного покрова. Вследствие высокой влажности и чрезмерно рыхлой структуры слоя горючие материалы этой группы самостоятельно без других гореть не могут.

Четвертая группа - подрост и подлесок. По влажности и ее изменениям подрост и подлесок мало отличаются от горючих материалов третьей группы. Однако в лесах их горение усиливают низовые пожары.

Пятая группа - валежник. Известно, что захламленность леса может значительно усилить пожар и увеличить его продолжительность.

Для тушения лесных и торфяных пожаров используются пожарные автомобили основного, специального и вспомогательного назначения, а также лесопожарная, сельскохозяйственная и другая техника.

При тушении лесных пожаров применяется следующие способы и приемы:

- захлестывание огня по кромке пожара ветвями;

- засыпка кромки пожара грунтом с помощью лопат;

- засыпка кромки пожара с помощью грунтометов или полосопрокладывателей;

- прокладка на пути распространения пожара заградительных минерализованных полос и канав;

- отжиг;

- тушение горящей кромки водой;

- тушение химическими огнетушищими веществами.

Выбор способов и приемов тушения пожара зависит от вида, силы и скорости его распространения, природных условий, наличия сил и средств пожаротушения и намечаемых тактических приемов.

4. Защита от АХОВ в ЧС. Средства коллективной защиты.

Защита населения от АХОВ есть составная часть общей защиты населения от всех возможных поражающих воздействий источников ЧС.

Под защитой населения в ЧС понимается совокупность взаимосвязанных мероприятий, направленных на предотвращение или предельное снижение потерь населения и угрозы жизни и здоровью людей от поражающих факторов и воздействия источников ЧС, уменьшение материальных потерь, прекращение действий источников ЧС.

Под средствами коллективной защиты понимается специфическая сфера профессиональной аварийно-спасательной деятельности, целью которой является защита людей, а также территорий от поражающих факторов или противодействие последствиям чрезвычайных ситуаций. Каждый вид защиты осуществляется путем проведения соответствующего ему комплекса защитных мероприятий, предусматривающих использование специфических для данного вида действий способов и средств защиты. В целом защита населения от поражающих факторов стихийных бедствий, аварий, природных и техногенных катастроф достигается комплексным применением различных способов и средств защиты и осуществлением мероприятий, обеспечивающих жизнедеятельность в условиях чрезвычайных ситуаций.

В современных условиях наблюдается тенденция инженерную защиту населения и территорий строить путем образования единой территориальной системы (комплекса) сооружений и мероприятий. При этом к основным мероприятиям инженерной защиты населения и территорий в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера относят:

|

|

|

· укрытие людей и материальных ценностей в существующих защитных сооружениях гражданской обороны и в приспособленном под защитные сооружения подземном пространстве городов (подвальных помещениях, цокольных этажах, подземных пространствах объектов торгово-социального назначения, метрополитенах и др.);

· использование в качестве жилья, мест работы и отдыха жилых, общественных и производственных зданий, возведенных с учетом сейсмичности соответствующих территорий;

· использование при соответствующих чрезвычайных ситуациях отдельных герметизированных помещений в жилых домах и общественных зданиях на территориях, прилегающих к радиационно и химически опасным объектам;

· укрытие семей и трудовых коллективов в квартирах и производственных помещениях, в которых ими в оперативном порядке самостоятельно проведена герметизация;

· предотвращение разливов аварийно химически опасных веществ путем обваловки или заглубления емкостей с АХОВ;

возведение и эксплуатация инженерных защитных сооружений от неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов.

Определенную роль в проведении инженерной защиты населения могут сыграть защитные сооружения гражданской обороны (убежища и противорадиационные укрытия), фонд которых был создан для защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. Эти сооружения могут быть успешно использованы для защиты населения в условиях некоторых чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Универсальность защитного сооружения в мирное и военное время заложена в самом его определении. Защитное сооружение в настоящее время определяется как инженерное сооружение, предназначенное для укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возникающих в результате аварий и катастроф на потенциально опасных объектах, либо стихийных бедствий в районах размещения этих объектов, а также воздействия современных средств поражения.

|

|

|

В мирное и военное время используются следующие виды защитных сооружений (ЗС):

· специальные фортификационные сооружения (СФС);

· войсковые фортификационные сооружения (ВФС):

· защитные сооружения гражданской обороны (ЗС ГО).

· Эти виды защитных сооружений могут использоваться, как и для защиты войск, населения, техники, материальных ценностей, так и для оборудования пунктов управления. Общие сведения о составе ЗС приведены на схеме 9.1.

· Для защиты населения разработаны различные по конструкции, защитным свойствам и срокам строительства защитные сооружения гражданской обороны.

· Защитные сооружения гражданской обороны классифицируются по следующим признакам:

· времени возведения;

· месту расположения;

· вместимости;

· защитным свойствам;

· материалу конструкций;

· обеспечению электроэнергией;

· обеспечению фильтровентиляционным оборудованием;

· характеру использования в мирное время.

Убежища возводятся заблаговременно, а также в оперативном порядке при военной угрозе или в военное время. Сооружения, возводимые в оперативном порядке, называются быстровозводимыми.

Убежища могут быть встроенными в другие здания и сооружения, а также отдельно стоящими. Они могут быть заглубленными и полузаглубленными. Убежища могут размещаться в районах городской застройки, на объектах экономики, в метрополитене, подземном пространстве городов, в горных выработках и естественных подземных полостях.

По вместимости убежища подразделяются на малые (до 150 человек), средние (150-500 человек) и большие (более 500 человек)

Важнейшей мерой по жизнеобеспечению убежищ является их воздухоснабжение. В большинстве убежищ оно осуществляется в двух режимах: чистой (прямой) вентиляции (1 режим) и фильтровентиляции (2 режим). При втором режиме фильтровентиляционное оборудование защищает помещения убежищ от проникновения в них радиоактивных, отравляющих и некоторых аварийно химически опасных веществ. Кроме таких убежищ к началу 1990-х годов в стране был также накоплен значительный фонд убежищ с тремя режимами вентиляции.

Эти убежища строились в местах возможной опасной загазованности воздуха продуктами горения, вблизи химически опасных объектов, атомных станций, в зонах возможного катастрофического затопления. Третий режим вентиляции этих убежищ предусматривает полную или частичную изоляцию помещений убежища с регенерацией внутреннего воздуха. Убежища с тремя режимами наиболее перспективны для защиты персонала и населения в мирное время.

5. Понятие о транспортных авариях и катастрофах. Что называют ДТП.

Авария - это экстремальное событие техногенного происхождения или являющееся следствием случайных внешних воздействий, приведшее к выходу из строя, повреждению и (или) разрушению технических устройств, транспортных средств, зданий, сооружений и (или) к человеческим жертвам.

Транспортная авария - экстремальное событиена транспорте техногенного происхождения или являющееся следствием случайных внешних воздействий, повлекшее за собой повреждение транспортных средств и (или) человеческие жертвы и (или) материальный ущерб.

Катастрофа - переворот, уничтожение, крушение, военное поражение, разрушение, потрясшее внезапное бедствие, имеющее гибельный характер, в том числе и для людей (БИ МСЭ).

Катастрофы возникают в результате:

- стихийных бедствий, вызванных катаклизмами природы;

- воздействия внешних природных факторов, приводящих к старению или коррозии металлов, конструкций, сооружений и снижению их физико-механических показателей (воздействие блуждающих токов, поражение насекомыми, грызунами и т.п.);

- проектно-производственных дефектов сооружений (ошибки при изысканиях и проектировании, низкое качество выполнения строительных работ, плохое качество строительных работ, нарушение правил эксплуатации и т.п.);

- воздействие технологических процессов промышленного производства на материалы сооружений (нагрузки, превышающие допустимые, и т.п.);

- нарушение правил эксплуатации сооружений и технологического процесса производства.

Таким образом, можно констатировать, что авария является частным случаем катастрофы и относится к экстремальным событиям техногенного происхождения.

Под Дорожно-транспортным происшествием (ДТП) подразумеваетсятранспортная авария, возникшая в процессе дорожного движения с участием транспортных средств (ТС) и повлекшая за собой гибель людей и (или) причинение им тяжелых телесных повреждений, повреждение транспортных средств, дорог, сооружений, грузов или иной материальный ущерб.

ДТП могут возникать по вине водителей или пешеходов, по причине технической неисправности транспортного средства или дорожной регулировочной системы, низкого качество дорожного покрытия, по независящим от водителей, пешеходов, транспортных средств причинам.

Характерными особенностями ЧС на автотранспорте являются внезапность, практически мгновенная остановка транспортного средства, его деформация, заклинивание дверей. В ряде случаев автомобильные аварии сопровождаются взрывами, пожарами, выбросами отравляющих веществ, попаданием автомобилей в пропасть, воду. Нередки случаи попадания автотранспортных средств в лавины, селевые потоки, под снегопады и камнепады. Эти ЧС отличаются тяжелыми последствиями.

Аварии на автотранспорте приводят к травмированию и гибели людей. Типичными травмами автодорожных ЧС — следствием внезапного динамического удара, взрыва, пожара — являются ушибы, переломы костей, сотрясение головного мозга, повреждения внутренних органов, ожоги.

Чрезвычайные ситуации на автотранспорте отличается многообразием причин возникновения, условий протекания и последствий.

Основным видом ДТПявляется столкновение, при котором движущиеся ТС столкнулись между собой, движущимся подвижным составом железных дорог или с элементами конструкций дороги, или неподвижными препятствиями на прилегающей к дороге территории.

2015-04-20

2015-04-20 1896

1896