Знаменитый юморист почему‑то очень охотно касался в своих произведениях различных особенностей именно немецкого языка. Он возвращался к ним неоднократно.

Как известно, язык этот обладает способностью образовывать сложные слова, подобные нашим «Фарфортрест» или «Ленинградуголь». В немецких военных книгах, например, то и дело натыкаешься на такие термины, как «вер‑махт» (оружие+сила=армия), «панцер‑шиф» (броня+корабль= броненосец), «флугцойг» (полёт+снаряд= самолет) и т. п.

Между этими терминами и нашими обычными сложными словами есть разница: те мы образовываем обязательно при помощи соединительной гласной «о» или «е» (сам‑о‑лет, земл‑е‑роб) и, надо сказать, прибегаем к ним без особой охоты. Немцы же (как и англичане), хотя и могут применять в таких случаях вместо соединительного согласного суффикс родительного падежа «‑с» (рейс‑с‑вер, криг‑с‑гефангенэ), нередко обходятся без него, а используют они такой способ словопроизводства буквально на каждом шагу.

Правда, это свойственно, как мы видели, и китайскому языку. Но если в Китае или в Англии допускается образование по этому способу слов из двух, много из трех корней, то немецкому языку никаких границ в этом смысле не положено. Сравнительно недлинные, односложные и двусложные слова, как намагниченные, притягиваются друг к другу и соединяются в единое целое без каких‑либо «заклепок» – изменений.

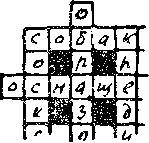

В русском языке:

В немецком языке:

сам + ходить = самоход

нэбель + верфер = нэбельверфер

(Nebel + Werfer = Nebelwerfer)

(туман + метатель = дымовой завесчик)

земля + трясение = землетрясение

вооль + бефинден = воольбефинден

(Wohl + befinden = Wohlbefinden)

(хорошо + пребывать = здоровье)

язык + знание = языкознание

фогель + фенгер = фогельфенгер

(Vogel + Fänger = Vogelfänger)

(птица + ловец = птицелов)

И если у нас каждое такое многосложное слово выглядит как сравнительно редкое отклонение от нормы (лишь в переводах с древних языков то и дело попадаются «розоперстые» и «пестросандальные» богини), то в Германии они не смущают никого.

Вот почему в «Войне и мире» Л. Толстого старый князь Болконский, посмеиваясь над бездарным австрийским военным советом (по‑немецки: «Гофкригсрат»; от слов «гоф» = «двор», «криг» = «война» и «рат» = «совет»), по праву называет его «гофкригсзурстшнапсратом».

Такого слова никогда не было в немецких словарях. Но любой немец, услышав его, прекрасно бы понял, что оно означает: «Гоф+кригс+вурст+шнапс+рат» – «придворный военно‑колбасно‑водочный совет».

В длиннейшем слове этом нет ровно ничего непозволительного с точки зрения правил немецкой грамматики. Она знает слова и того длиннее.

Филателисты могут найти в старых каталогах немецкую марку, выпущенную когда‑то в память путешествия последнего кайзера Вильгельма II в Иерусалим. Она называлась так: «КайзерВильгельмИерузалэмсрайзегедэхтнисбрифкартенпостмаркэ».

А один советский языковед в своей книжке о языке упоминает о немецкой надписи, которую он читал на дверях одной из комнат какого‑то ученого клуба:

«Центральвиссеншафтлихгелээртермэншэнлебэнсбедингунгенфербессэрунгсауссшусстрэффпунктклассэ»[[106]].

Это слово, вероятно, было придумано в шутку, но построено‑то оно было по всем правилам немецкого «словосложения»; означало оно примерно что‑то вроде: «комната комиссии по улучшению жизни ученых».

Вот этой примечательной способности немецкого языка и дивится в своем рассказе американский юморист Марк Твен.

«В одной немецкой газете, – уверяет он, – я сам читал такую весьма занятную историю:

Готтентоты (по‑немецки: «хоттенто´тэн»), как известно, ловят в пустынях кенгуру (по‑немецки «бойтельра´тте» – сумчатая крыса). Они обычно сажают их в клетки («ко´ттэр»), снабженные решетчатыми крышками («латтенги´ттер») для защиты от непогоды («ве´ттэр»).

Благодаря замечательным правилам немецкой грамматики всё это вместе – кенгуру и клетки – получает довольно удобное название:

«Латтенгиттерветтэркоттэрбёйтельраттэ».

Однажды в тех местах, в городе Шраттертро´ттэле[[107]], был схвачен негодяй, убивший готтентотку, мать двоих детей.

Такая женщина по‑немецки должна быть названа «хоттентотэнму´ттэр», а ее убийца сейчас же получил в устах граждан имя «шраттертроттэльхоттентотэнмуттэраттэнтэтэр», ибо убийца – по‑немецки «аттэнтэтэр».

Преступника поймали и за неимением других помещений посадили в одну из клеток для кенгуру, о которых выше было рассказано. Он бежал, но снова был изловлен. Счастливый своей удачей, негр‑охотник быстро явился к старшине племени.

– Я поймал этого… Бёйтельра´ттэ! Кенгуру! – в волнении вскричал он.

– Кенгуру? Какого? – сердито спросил потревоженный начальник.

– Как какого? Этого самого! Ляттэнги´ттэрветтэрко´ттэрбёйтельра´ттэ.

– Яснее! Таких у нас много… Непонятно, чему ты так радуешься?

– Ах ты, несчастье какое! – возмутился негр, положил на землю лук и стрелы, набрал в грудь воздуха и выпалил:

– Я поймал шраттертро´ттэльхоттэнтоттэнмуттэраттэнтэтэрляттэнги´ттерветтэркоттэрбёйтельра´ттэ! Вот кого!

Тут начальник подскочил, точно подброшенный пружиной:

– Так что же ты мне сразу не сказал этого так коротко и ясно, как сейчас?!»

Автор «Тома Сойера» и «Гека Финна», можно думать, не слишком считался с немецкими словарями, когда писал свой смешной рассказ. Города «Шраттертроттэль» вы на картах мира не найдете. Неграм несвойственно болтать между собой по‑немецки. Кенгуру отродясь не жили в Южной Африке. Наверняка выдумана и немецкая газета, и невежественная корреспонденция в ней, и само это слово, напоминающее скорее тяжеловесный железнодорожный состав, чем обычное существительное. Не выдумал Марк Твен одного – действительной способности немецкого языка нанизывать таким образом одно на другое обычные слова‑корни, превращая их в длиннейшее сложное образование.

Способность эта свойственна не одному только немецкому языку. Ученые люди, пользуясь латинскими и греческими корнями для обозначения химических веществ, иной раз соединяют их в слова ничуть не короче марктвеновских. Тут это неудивительно; если интересующее химиков вещество состоит из доброго десятка составных элементов, то они и сочетают вместе десять их названий: кто им может помешать?

Тот, кто, по несчастью, болел малярией, принимал, вероятно, желтый горький порошок, называемый в аптеках акрихи´ном. У него есть, однако, другое, более точное химическое наименование. Химики зовут его:

«Метоксихлордиэтиламинометилбутиламиноакридин».

Может быть, вы скажете, это не слово? Нет, это всё‑таки слово, и слово русское. Его можно склонять (попробуйте!). Вы сразу же увидите, что это существительное, а не глагол. Вы не поверите, если я вам скажу, что его можно сочетать с прилагательным «желтая». «Нет, – возразите вы, – „желтый“! Это мужской род!» Значит, это слово!

Можно найти и прилагательные такой же почти длины:

«Метилциклогексентилметилбарбитуровая кислота».

«Тетраметилдиаминодифентиазониевый хлорид» и т. п.

Попробуйте‑ка возразите, если я скажу, что и это русские слова.

Что же получается?

Очевидно, теперь мы знаем основные способы, которыми языки образуют свои «длинные» слова из коротких, главным образом односложных, корней. Мы видели три таких способа.

Иногда несколько слов просто прикладывается друг к другу, как в немецком языке. Границы этому прикладыванию никакой установить нельзя: сколько бы ни было уже сложено вместе слов, всегда можно к тому, что получилось, прибавить еще словечко и сделать всё целое еще длиннее. Выходит, что этот способ не позволяет говорить о самом длинном слове мира.

Бывают, правда, языки, переплетающие множество слов и вспомогательных частиц в одном целом, которое даже и не знаешь, как назвать – то ли словом, то ли предложением. Мы видели примеры этого в индейских языках Америки. Но ведь предложения могут быть как угодно длинными, распространенными. Значит, и индейские слова также могут расти почти беспредельно. Видимо, и эти языки не дают нам надежды напасть на самое длинное слово, на мирового чемпиона длины. Его, очевидно, так же нельзя найти, как нельзя указать самое большое число. К любому числу, как бы велико оно ни было, никто не помешает нам приплюсовать одну единицу. Тогда оно станет еще больше. Значит, до того оно не было самым большим.

Наконец, еще одна группа языков: эти широко пользуются суффиксами, приставками и окончаниями, для того чтобы односложные слова превратились в многосложные. Однако этот способ не дает особенно огромных слов.

Можно было бы подумать, что я после этого поведу вас в таинственные края «инкорпорации» или займусь вопросами, связанными с «корневыми» языками. Однако наоборот: я предпочту углубиться в дебри суффиксов, окончаний и прочих аффиксов.

Почему? Да, собственно, потому, что именно с этими морфемами (частями слов) имеет дело тот великий язык, на котором имеем честь говорить мы с вами.

А КАК ЖЕ СО СЛОВАМИ‑МАЛЮТКАМИ?

Наиболее внимательные и памятливые читатели могут по праву задать мне этот вопрос. Ведь я обещал вам поговорить не только о «самом длинном», но и о «самом коротком» слове мира.

Теперь многие из вас, вероятно, скажут: очевидно, самые короткие в мире слова должны существовать в «корневых» языках; ведь они знают только слова – односложные корни.

Представьте себе, это не так. Точнее, не обязательно так. Даже односложный корень непременно состоит из нескольких звуков, обычно из двух‑трех, а то и из четырех‑пяти. Вот наши русские современные слова‑корни вроде: «вал», «сон», «мышь», «дом». Вот китайские «шицзы»: «жень» (человек), «хэ» (река), «гу» (долина).

Но что вы скажете о таких довольно обыкновенных русских словах, как «и», «а», «у», «о», «к», «в», «с»?

А, так это же предлоги и союзы. Но ведь мы здесь не играем в кроссворд, где нужно подбирать только имена существительные. Предлоги и союзы, несомненно, такие же слова, как наречия и глаголы: это ведь тоже «части речи». Вы их найдете в любом словаре[[108]].

В то же время каждое из этих слов состоит из одного‑единственного звука (в устной речи) и из одной буквы (на письме). Не нужно долгих доказательств, чтобы решить: короче, чем в один звук, слово быть не может.

Вместе с тем сразу видно: таких «самых коротких слов» не одно, а довольно много во всех языках мира. Можно было бы подробно остановиться на вопросе о том, откуда и как они взялись, искони ли были они такими «однозвучными», или же являются остатками каких‑то других, более длинных слов?

Однако для того чтобы заняться решением этой задачи, надо быть более опытными языковедами, нежели мы с вами. Отложим это до будущего времени.

Сейчас же я покажу вам только одно: случается, что слова не растут, как мы только что наблюдали, а, напротив, уменьшаются, «съеживаются».

Прежде всего вспомните, что мы говорили об изменениях, которые претерпели за долгие века такие русские слова, как «государь», «сударь» или «старый». Они превратились – по причинам, в которых мы отчасти разобрались, – в коротенькие присловья «‑су» и «‑ста».

Мы нашли в нашей речи и слово «здравствуйте»; оно, можно сказать, на наших глазах испытывает как раз такое же «роковое» превращение. В письменной речи оно остается еще 12‑буквенным «здравствуйте», а в устной давно уже «съежилось» до коротенького «зрассь!», в котором не так‑то просто даже сосчитать входящие в него звуки.

На первый взгляд, наблюдение это кажется, может быть, и интересным, но, во всяком случае, неважным. А на деле подобное изменение слов играет в языке огромную роль. Можно сказать, оно является одной из существенных причин, по которым язык мало‑помалу, шаг за шагом, звук за звуком меняется, меняется так, что, читая книги, написанные на этом языке сотни лет назад, и слыша людей, сегодня на нем говорящих, просто представить себе нельзя, что это тот же самый язык.

Прошу вас внимательно следить за таким примером.

Есть город Экс на юге Франции. Очень хорошо известно, что город этот был построен римлянами. Как теперь, так и тогда он славился своими целебными водами.

Французское название «Экс» ничего не говорит о «водах»: по‑французски «вода» будет «о» (eau). Другое дело римское наименование города: в древности он назывался «Aquae sextiae» – «Секстовы воды». Из этого имени путем долгой и сложной переделки и получилось имя Экс.

Как это доказать? Довольно просто.

Неподалеку от этого Экса лежит другой курортный городок. Он тоже называется Экс (и даже еще проще: Э). Он тоже славится своими водами. И опять‑таки в римские времена городок этот носил название «Aquae gratianae» – «Грацианские воды».

Наконец, в Западной Германии есть город Аахен; таково его немецкое название. Французы зовут и его Экс: Экс‑ля‑Шапель. Римляне же именовали и этот далекий от них пункт «Aquis granum» (Аквис гранум). Почему? Да очень просто почему: и здесь тоже имеются знаменитые целебные воды.

Я думаю, доказывать больше нечего: латинское слово «а´квэ» – «во´ды» – везде превратилось во французское «эк».

Но, если хотите, самое любопытное тут то, что то же латинское слово «aqua» – «вода» в том же французском языке испытало и еще один путь изменения: оно превратилось в еще более коротенькое, в один звук, французское слово «вода» – «о». Так и живут во французской речи не узнаваемые сейчас никем, кроме языковедов, две латинские «аквы» (воды): «э» и «о».

Примеры я выбрал из истории именно этих языков, так как они показались мне особенно разительными! длинные сравнительно слова съежились, сжались тут до одного звука. Но и в других языках действуют те же законы.

Возьмите русское слово «овца». Мы с вами сейчас насчитываем в нем четыре звука и два слога. А древние предки наши, если бы им пришло в голову заниматься этим вопросом, могли бы насчитать не четыре звука, а пять, не два слога, а целых три. Да они, пожалуй, и занимались таким подсчетом; то же слово они писали – «овьца»; а ведь в те времена «ь», как и его больший брат «ъ», не был просто неким «знаком»; он являлся письменным выражением определенного гласного звука, похожего отчасти на наше нынешнее «е», отчасти на «и». Значит, наша нынешняя «овца» звучала в те далекие времена как‑то вроде «овеца´» или «овица´».

Можно задать вопрос: ну, звучала! А какой смысл в том, что мы об этом узнали?

Смысл очень большой. Ученые доказывают, что русское слово «овца» родственно древнеиндийскому слову «авис». Было бы очень трудно поверить их утверждению, если бы мы не знали, что то же животное у древних греков называлось то «оис», то «овис», у римлян – «овис», и у нынешних литовцев оно именуется «авис». Вот теперь, когда мы выстраиваем в один ряд все эти названия домашнего животного: «авис», «оис», «овис», «овьца», «овца», нам становится ясно, что перед нами родственные языки и слова.

Трудно найти что‑либо более важное и более интересное, чем те выводы, к которым подводит нас внимательный взгляд на «самые короткие слова» нашего языка.

Конечно, сам по себе вопрос этот не представляет глубокой научной ценности, как и вопрос о «длинных словах». Но, подобно этому первому, он заставляет нас вдуматься в очень важное явление языка, узнать кое‑что новое о жизни слова. Вот к этому‑то я и стремился привести вас.

Теперь, рассмотрев все вопросы, без которых мы не могли бы сознательно заниматься «анатомией слова», изучением того, что «находится внутри» наших русских слов, мы и перейдем к этому любопытнейшему занятию. Давайте коснемся хотя бы немного той из составных частей русского слова, которая большинству учащихся и учившихся представляется чем‑то самым трудным и скучным в грамматике, – суффикса слова.

ГЛО´КАЯ КУ´ЗДРА

Много лет тому назад на первом курсе одного из языковедческих учебных заведений должно было происходить первое занятие – вступительная лекция по «Введению в языкознание».

Студенты, робея, расселись по местам: профессор, которого ожидали, был одним из крупнейших советских лингвистов. Что‑то скажет этот человек с европейским именем? С чего начнет он свой курс?

Профессор снял пенсне и оглядел аудиторию добродушными дальнозоркими глазами. Потом, неожиданно протянув руку, он указал пальцем на первого попавшегося ему юношу.

– Ну, вот… вы – проговорил он вместо всякого вступления. – Подите‑ка сюда, к доске. Напишите… напишите вы нам… предложение. Да, да. Мелом, на доске. Вот такое предложение: «Глокая…» Написали? «Гло´кая ку´здра».

У студента, что называется, дыхание сперло. И до того на душе у него было неспокойно: первый день, можно сказать, первый час в вузе; страшно, как бы не осрамиться перед товарищами; и вдруг… Это походило на какую‑то шутку, на подвох… Он остановился и недоуменно взглянул на ученого.

Но языковед тоже смотрел на него сквозь стекла пенсне.

– Ну? Что же вы оробели, коллега? – спросил он, наклоняя голову. – Ничего страшного нет… Куздра как куздра… Пишите дальше!

Юноша пожал плечами и, точно слагая с себя всякую ответственность, решительно вывел под диктовку: «Гло´кая куздра ште´ко будлану´ла бо´кра и курдя´чит бокрёнка».

В аудитории послышалось сдержанное фырканье. Но профессор поднял глаза и одобрительно осмотрел странную фразу.

– Ну вот! – довольно произнес он. – Отлично. Садитесь, пожалуйста! А теперь… ну, хоть вот вы… Объясните мне: что эта фраза означает?

Тут поднялся шум.

– Это невозможно объяснить! – удивлялись на скамьях.

– Это ничего не значит! Никто ничего не понимает…

И тогда‑то профессор нахмурился:

– То есть как: «никто не понимает»? А почему, позвольте вас спросить? И неверно, будто вы не понимаете! Вы отлично понимаете все, что здесь написано… Или – почти все! Очень легко доказать, что понимаете! Будьте добры, вот вы: про кого тут говорится?

Испуганная девушка, вспыхнув, растерянно пробормотала:

– Про… про куздру какую‑то…

– Совершенно верно, – согласился ученый. – Конечно, так! Именно: про куздру! Только почему про «какую‑то»? Здесь ясно сказано, какая она. Она же «глокая»! Разве не так? А если говорится здесь про «куздру», то что за член предложения эта «куздра»?

– По…подлежащее? – неуверенно сказал кто‑то.

– Совершенно верно! А какая часть речи?

– Существительное! – уже смелее закричало человек пять.

– Так… Падеж? Род?

– Именительный падеж… Род – женский. Единственное число! – послышалось со всех сторон.

– Совершенно верно… Да, именно! – поглаживая негустую бородку, поддакивал языковед. – Но позвольте спросить у вас: как же вы это все узнали, если по вашим словам, вам ничего не понятно в этой фразе? По‑видимому, вам многое понятно! Понятно самое главное! Можете вы мне ответить, если я у вас спрошу: что она, куздра, наделала?

– Она его будланула! – уже со смехом, оживленно загалдели все.

– И штеко притом будланула! – важно проговорил профессор, поблескивая оправой пенсне, – И теперь я уже просто требую, чтобы вы, дорогая коллега, сказали мне: этот «бокр» – что он такое: живое существо или предмет?

Как ни весело было в этот миг всем нам, собравшимся тогда в той аудитории, но девушка опять растерялась:

– Я… я не знаю…

– Ну вот это уж никуда не годится! – возмутился ученый. – Этого нельзя не знать. Это бросается в глаза.

– Ах да! Он – живой, потому что у него «бокрёнок» есть.

Профессор фыркнул.

– Гм! Стоит пень. Около пня растет опенок. Что же, по‑вашему: пень живой? Нет, не в этом дело, А вот, скажите: в каком падеже стоит тут слово «бокр». Да, в винительном! А на какой вопрос отвечает? Будланула – кого? Бокр‑а! Если было бы «будланула что» – стояло бы «бокр». Значит, «бокр» – существо, а не предмет. А суффикс «‑ёнок» – это еще не доказательство. Вот бочонок. Что же он, бочкин сын, что ли? Но в то же время вы отчасти встали на верный путь… Суффикс! Суффиксы! Те самые суффиксы, которые мы называем обычно служебными частями слова. О которых мы говорим, что они не несут в себе смысла слова, смысла речи. Оказывается, несут, да еще как!

И профессор, начав с этой смешной и нелепой с виду «глокой куздры», повел нас к самым глубоким, самым интересным и практически важным вопросам языка.

– Вот, – говорил он, – перед вами фраза, искусственно мною вымышленная. Можно подумать, что я нацело выдумал ее. Но это не вполне так.

Я действительно тут перед вами сделал очень странное дело: сочинил несколько корней, которых никогда ни в каком языке не бывало: «глок», «куздра», «штек», «будл» и так далее. Ни один из них ровно ничего не значит ни по‑русски, ни на каком‑либо другом языке[[109]].

Я, по крайней мере, не знаю, что´ они могут значить.

Но к этим выдуманным, «ничьим» корням я присоединил не вымышленные, а настоящие «служебные части» слов. Те, которые созданы русским языком, русским народом, – русские суффиксы и окончания. И они превратили мои искусственные корни в макеты, в «чучела» слов. Я составил из этих макетов фразу, и фраза эта оказалась макетом, моделью русской фразы. Вы ее, видите, поняли. Вы можете даже перевести ее; перевод будет примерно таков: «Нечто женского рода в один прием совершило что‑то над каким‑то существом мужского рода, а потом начало что‑то такое вытворять длительное, постепенное с его детенышем». Ведь это правильно?

Значит, нельзя утверждать, что эта искусственная фраза ничего не значит! Нет, она значит, и очень многое: только ее значение не такое, к каким мы привыкли.

В чем же разница? А вот в чем. Дайте нескольким художникам нарисовать картину по этой фразе. Они все нарисуют по‑разному, и, вместе с тем, – все одинаково,

Одни представят себе «куздру» в виде стихийной силы – ну, скажем, в виде бури… Вот она убила о скалу какого‑то моржеобразного «бокра» и треплет вовсю его детеныша…

Другие нарисуют «куздру» как тигрицу, которая сломала шею буйволу и теперь грызет буйволенка. Кто что придумает! Но ведь никто не нарисует слона, который разбил бочку и катает бочонок? Никто! А почему?

А потому, что моя фраза подобна алгебраической формуле! Если я напишу: a + x + y, то каждый может в эту формулу подставить свое значение и для x, и для y, и для a. Какое хотите? Да, но в то же время – и не какое хотите. Я не могу, например, думать, что x = 2, a = 25, а y = 7. Эти значения «не удовлетворяют условиям». Мои возможности очень широки, но ограничены. Опять‑таки почему? Потому, что формула моя построена по законам разума, по законам математики!

Так и в языке. В языке есть нечто, подобное определенным цифрам, определенным величинам. Например, наши слова. Но в языке есть и что‑то похожее на алгебраические или геометрические законы. Это что‑то – грамматика языка. Это – те способы, которыми язык пользуется, чтобы строить предложения не из этих только трех или, скажем, из тех семи известных нам слов, но из любых слов, с любым значением.

У разных языков свои правила этой «алгебры», свои формулы, свои приемы и условные обозначения. В нашем русском языке и в тех европейских языках, которым он близок, главную роль при построении фраз, при разговоре играет что? Так называемые «служебные части слов».

Вот почему я и начал с них. Когда вам придется учиться иностранным языкам, не думайте, что главное – заучить побольше чужих слов. Не это важно. Важнее во много раз понять, ка´к, какими способами, при помощи каких именно суффиксов, приставок, окончаний этот язык образует существительное от глагола, глагол от существительного; как он спрягает свои глаголы, как склоняет имена, как связывает все эти части речи в предложении. Как только вы это уловите, вы овладеете языком. Запоминание же его корней, его словаря – дело важное, но более зависящее от тренировки. Это придет!

Точно так же тот из вас, кто захочет быть языковедом, должен больше всего внимания уделять им, этим незаметным труженикам языка – суффиксам, окончаниям, префиксам. Это они делают язык языком. По ним мы судим о родстве между языками. Потому что они‑то и есть грамматика, а грамматика – это и есть язык.

Так или примерно так говорил нам крупный советский языковед Лев Владимирович Щерба, учеником которого я имел честь когда‑то быть[[110]].

И тогда и позднее многие не соглашались и спорили с ним.

Его называли «формалистом», потому что самым главным, самым основным при изучении языка он считал изучение грамматики. А ведь грамматика говорит как будто только о «форме» языка, а не о том глубоком содержании, которое он выражает. Не о том, что´ человек хочет сказать, а лишь о том, как он это что‑то говорит.

Спор был долгим и сложным. Однако теперь мы точно знаем, кто был прав, потому что ныне в этот спор внесена полная ясность. Один словарный состав без грамматики еще не составляет языка. Лишь поступив в распоряжение грамматики, он получает величайшее значение.

Грамматика похожа на геометрию.

Геометрия не говорит об этом вот кубике или о тех двух треугольниках; она устанавливает свои законы для всех вообще кубов, шаров, линий, углов, многоугольников, кругов, какие только могут найтись на свете.

Так и грамматика не только учит нас тому, как можно связать слово «лес» со словом «белка» и словом «живет», но и позволяет нам связать между собою любые русские слова, чтобы выразить любую мысль о любом предмете.

Так разве не прекрасным примером этой способности связывать любые слова, разве не чудесным образчиком удивительной силы грамматики является тот на первый взгляд забавный, а по‑настоящему – глубокий и мудрый пример, который придумал некогда для своих учеников большой советский ученый Лев Владимирович Щерба, – его «глокая куздра»!

По его совету и мы отныне будем внимательно приглядываться к «служебным частям» русского слова и в первую очередь – к его суффиксам.

2015-05-18

2015-05-18 1019

1019