Ср, здесь играет роль опорного и приложено к диодам синфазно. Напряжение U2 приложено к диодам противофазно. Следовательно, на каждый из диодов действует напряжение, равное геометрической сумме напряжений первого контура и половины напряжения второго:  . Напряжение на выходе рассматриваемого ЧД определяется разностью выпрямленных идентичными диодными детекторами напряжений:

. Напряжение на выходе рассматриваемого ЧД определяется разностью выпрямленных идентичными диодными детекторами напряжений:

(14.17)

(14.17)

Векторные диаграммы напряжений Uд1 и Uд2 аналогичны векторной диаграмме фазового детектора (см. рис. 14.10). На частоте резонанса U д1= U д2 и и вых =0.При частотах ниже резонанса U д1< U д2 и и вых <0; при частотах выше резонанса, наоборот, U д1> U д2 и

и вых >0. Детекторная характеристика будет иметь такой вид, как и для детектора с расстроенными контурами (см. рис. 14.12).

Рассмотренный ЧД, который часто называют частотным дискриминатором, из-за высоких качественных показателей и простоты регулировки в эксплуатации нашел широкое применение для детектирования аналоговых ЧМ сигналов, в системах автоматической подстройки частоты. Недостатком как этой схемы, так и схемы ЧД с расстроенными контурами является чувствительность к паразиткой амплитуде модуляции, для ослабления которой перед ЧД ставится амплитудный ограничитель.

Детектирование ЧМ сигнала при наличии помех. Аддитивная помеха при ЧМ, как и при.АМ, оказывает влияние на детектированный сигнал им (t), если ее спектр полностью

или частично налагается на спектр принимаемого высокочастотного сигнала.

Пусть сигнал и помеха представляют собой гармонические колебания с амплитудами Ао и Umn и частотами  и

и  соответственно. Как было показано в $ 14.1, при сложении гармонических колебаний сигнала и помехи возникают биения, дающие как

соответственно. Как было показано в $ 14.1, при сложении гармонических колебаний сигнала и помехи возникают биения, дающие как

амплитудную, так и частотную (фазовую) модуляции сигнала

помехой. При частотном детектировании перед ЧД включается

ограничитель амплитуды, который практически устраняет амплитудную

модуляцию, поэтому мешающее действие будет давать только паразитная ЧМ с максимальным индексом модуляции

arctg Umn/Ao (14.18)

arctg Umn/Ao (14.18)

Практически в системах связи с ЧМ всегда имеет место Аo>> Umn

Напряжение на выходе ЧД от такой ЧМ помехи вычисляется по формуле (14.16) с учетом (14.18):

uвыхn=кчд Δ  дп cos

дп cos  бt=кчд(Umn/Ao)

бt=кчд(Umn/Ao)  б cos

б cos  бt (14.19)

бt (14.19)

где  б =|

б =|  o-

o-  n| — частота биений сигнала и помехи. Следовательно, мешающее действие помехи, как и при АМ, проявляется в виде наложения на продетектированный сигнал гармонической помехи с частотой биений, которая слышна, например, на выходе

n| — частота биений сигнала и помехи. Следовательно, мешающее действие помехи, как и при АМ, проявляется в виде наложения на продетектированный сигнал гармонической помехи с частотой биений, которая слышна, например, на выходе

радиовещательного приемника как свист определенного тона. Если на входе ЧД действует не одна помеха с частотой f, а несколько с частотами fn1, fn2,..., fnk (допустим для простоты рассмотрения, что их амплитуды одинаковы), то каждая из них про детектируется описанным выше образом, но создаваемое ими напряжение на выходе ЧД,не будет одинаковым. Согласно (14.19)выходное напряжение пропорционально частоте биений  бi=|

бi=|  o-

o-  n| т. е. помеха сказывается тем сильнее, чем больше

n| т. е. помеха сказывается тем сильнее, чем больше

отличие ее частотьс от частоты сигнала.

Амплитудный спектр помех на выходе ЧД приобретает вид, показанный на рис. 14.14 при

Fбі=  бi /2п.

бi /2п.

Подобная картина имеет место и в случае помехи в виде флуктуационного шума с разномерной спектральной плотностью мощности. Согласно (14.19) на выходе ЧД спектральные составляющие шума будут тем больше, чем дальше они отстоят от частоты

несущей. Поскольку амплитудный спектр помехи на выходе ЧД линейно растет с частотой, то спектральная плотность мощности шума на выходе ЧД возрастает квадратично с увеличением частоты. Так, при увеличении частоты с 500 Гц до 5 кГц (в десять раз) спектральная плотность мощности шума на выходе ЧД увеличивается в 100 раз. Эта особенность шума на выходе ЧД учитывается в системах связи с ЧМ (см. ~ 15.5).

Из уравнения (14.19) следует также, что ЧД (совместно с АО) обладает свойством подавления слабых помех (Аo>Umn). Интенсивность помех на, выходе ЧД обратно пропорциональна квадрату амплитуды сигнала. Чем больше амплитуда сигнала, тем меньше уровень помех (шума) на выходе ЧД. На это явление, пожалуй, обращал внимание каждый, наcраивая приемник с ЧМ. При отсутствии сигнала прослушиваются значительные помехи.

Как только приемник настроен на частоту сигнала и появляется несущая, уровень помех резко уменьшается.

14.'6 ДЕТЕКТИРОВАНИЕ СИГНАЛОВ

ИМПУЛЬСНЫХ И ДИСКРЕТНЫХ

МОДУЛЯЦИЙ

Одной из особенностей рассмотренных в $ 3.6 видов импульсной модуляции АИМ, ЧИМ, ШИМ и ФИМ является наличие в их спектре составляющих модулирующего сигнала um(t), поэтому для их детектирования,не требуется нелинейных элементов,необходимо выделить фильтром спектральные составляющие um(t). Амплитудно-частотная характеристика фильтра должна приближаться к идеальной (см. $ 13.2), и граничные частоты полосы пропускания фильтра устанавливаются равными минимальной Fmin максимальной Fmin частотам спектра модулирующего сигнала. Для первичных сигналов um(t), у которых Fmin<Fmax

(такими, например, являются сигналы речевые и звукового вещания), для фильтрации применяется обычно ФНЧ. При этом частота среза фильтра выбирается равной или несколько выше максимальной частоты модуляции. На выходе ФНЧ, подав на его

вход импульсно-модулированный сигнал, получаем напряжение, пропорциональное модулирующему сигналу um(t). Если скважность импульсоввелика (Т/tи>>1),то составляющая частоты модуляции в спектре АИМ сигнала мала. В этом случае предпочтительным является детектирование АИМ с помощью пикового детектора, который позволяет получить больший уровень выходного сигнала, чем ФНЧ. Пиковым называется амплитудный детектор, выходное напряжение которого пропорционально амплитуде импульсов и сохраняется приблизительно постоянным на интервале периода следования импульсов Т. Для того чтобы детектор работал в пиковом режиме и при этом не вносил искажений в детектируемый сигнал, постоянная времени нагрузки детектора тн=RнСн должна удовлетворять неравенствам

T<<тн<<1/Fmax

где Fmax — максимальная частота спектра модулирующего сигнала.

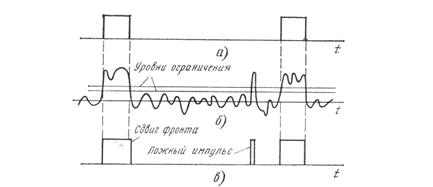

В спектре сигналов ФИМ уровень составляющих частоты модуляции незначителен и, кроме того, он зависит от частоты модуляции, поэтому детектирование сигналов ФИМ фильтром нижних частот осуществляться не может. Сигналы ФИМ сначала преобразовываются в АИМ или ШИМ сигналы, которые затем детектируются ФНЧ. Но для такого преобразования необходимы синхронизирующие тактовые импульсы, которые должны передаваться совместно с ФИМ сигналом и выделяться отдельным устройством тактовой синхронизации. А это усложняет схему. Для повышения помехоустойчивости всех видов импульсной модуляции, за исключением АИМ, перед детектированием осуществляется регенерация, т. е. восстановление формы импульсов. С этой целью производится двустороннее ограничение импульсов

на уровнях, близких к половине пикового значения импульсов (рис. 14.15).

Рис.14.15 Регенерация импульсно-модулированных (ИМ) сигналов: а- сигнал с помехами;

2015-05-26

2015-05-26 685

685