...Если заучиваемый материал состоит из элементов, расположенных в ряд, то элементы, находящиеся в начале и в конце, запоминаются быстрее, чем элементы, находящиеся в середине. Точнее, эмпирически установлено, что хуже всего запоминаются элементы, несколько смещенные от центра к концу ряда. Это явление, отмеченное уже Эббингаузом (1885), было подтверждено многими психологами, в том числе Робинсоном и Брауном (1926), Фуко (1928), Лепли (1934), Уордом (1937) и Ховлэндом (1938). Его легко показать, если, используя метод антиципации, предложить группе испытуемых заучить ряд вербальных стимулов, а затем для последовательных периодов научения представить на кривой количество правильных антиципации стимулов, занимающих различные места в ряду, от 1-го до n-го (рис. 1).

Согласно объяснению, предложенному Фуко (1928), это явление есть результат взаимодействия двух процессов торможения, одновременно действующих в ходе научения и замедляющих последнее. Первый процесс — прогрессивное внутреннее торможение — проявляется в том, что ответы на предыдущие стимулы оказывают интерферирующее влияние на ответы, относящиеся к последующим стимулам; второй процесс — регрессивное внутреннее торможение - проявляется в том, что ответы на последующие стимулы оказывают интерферирующее воздействие на ответы, относящиеся к предшествующим стимулам. Вытекающая из такого понимания гипотеза может быть сформулирована следующим образом: влияние прогрессивного или регрессивного внутреннего торможения на ответ, относящийся к данному стимулу, будет тем сильнее, чем больше число предшествующих стимулов в первом случае и последующих во втором. <...>

|

|

|

Другая гипотеза, предложенная Фуко, исходит из того, что прогрессивное торможение, ослабляя ответы, увеличивает тем самым подверженность этих ответов воздействию регрессивного торможения. Одновременное действие этих двух видов торможения на все ответы, относящиеся как к предшествующим, так и к последующим стимулам, вызывает общее торможение, гораздо более сильное, чем можно было бы ожидать от сложения этих видов торможения <...>.

Рис. 1. Влияние положения элементов на запоминание ряда из 10 трехзначных чисел. Всего было 8 рядов и 11 испытуемых. Кривые, обозначенные цифрами 1, 5, 9, 13, 17 относятся соответственно к 1, 5, 9, 13 и 17 пробам. Каждая из точек, использовавшихся для построения этих кривых, обозначает процент правильных ответов при 8, 11 и 88 попытках антиципации следующего числа на основании предыдущего (по Робинсону и Брауну, 1926).

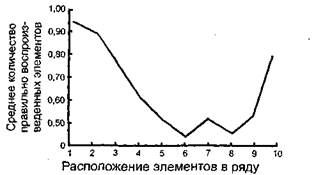

Рис. 2. Зависимость количества воспроизведенных элементов (средние данные) от расположения этих элементов в ряду (по Андервуду и Ричардсону, 1956).

|

|

|

Первые и последние элементы ряда оказываются в благоприятном положении также и при отсроченном воспроизведении. Кривая на рис. 2 показывает число правильных воспроизведений бессмысленных слогов в зависимости от положения слогов в ряду через 24 часа после заучивания, продолжавшегося до достижения критерия первого безошибочного воспроизведения (Андервудм Ричардсон, 1956). Постман и Pay (1957) получили аналогичные результаты для интервалов в 24 и 48 часов, используя ряды английских слов. Причины этого долговременного эффекта, по всей вероятности, различны: с одной стороны, ответы на первый и последний стимулы лучше сохраняются ввиду того, что, запоминаясь первыми, они наиболее часто воспроизводятся испытуемыми в ходе научения; с другой стороны, ответы на стимулы, находящиеся в середине ряда, может быть,

более чувствительны по сравнению с остальными к явлениям проактивной и ретроактивной интерференции, поскольку они являются менее устойчивыми и широко подвержены влиянию прогрессивного и регрессивного торможения. <...>

Степени однородности материала

Степень сходства или различия элементов материала играет важную роль во многих психических процессах и особенно в перцептивном научении, обусловливании, выработке навыков и памяти. Эта проблема привлекла внимание многих психологов, которые рассматривали ее либо в неоассоцианистс-ком аспекте (Гибсон, Андервуд), либо в рамках геш-тальттеории (фон Ресторф).

Роль сходства в запоминании*

Что касается запоминания материала, то работы Гибсон (1942) — с аналогичными слогам бессмысленными изображениями, Андервуда - с прилагательными, предъявлявшимися в рядах (1951) или попарно (1951), с рядами бессмысленных слогов (1952), триграмм согласных (1955) показали, что число проб, необходимых для достижения одного и того же критерия научения, возрастает с увеличением сходства между элементами материала.

Для иллюстрации мы приводим в табл. 1 среднее число проб, которое понадобилось для достижения критерия усвоения при заучивании разных видов материала. Для каждого материала использовались две степени сходства. Во всех этих экспериментах, описанных Андервудом, применялся метод антиципации с интервалами 30 с между двумя последовательными пробами. <...>

2015-05-22

2015-05-22 1951

1951