Острый паралич — заболевание взрослых особей пчелиной семьи, вызываемое РНК-содержащим вирусом сферической формы размером 30 нм.

Вирус устойчив к эфиру, фреону, четыреххлористому углероду. Вирусные частицы стабильны и при рН = 7,3.

При нагревании до 90 °С в течение часа вирус гибнет полностью,— до 55 °С гибнет значительно, — до 50 °С — остается неизменным.

Источником инфекции являются больные пчелиные семьи. Заражение здоровых особей семьи и семей в целом происходит при тех же условиях, что и при хроническом вирусном параличе.

Размножается вирус в нервной ткани, клетках глоточных желез и жирового тела взрослых особей пчелиной семьи.

Характерные признаки заболевания. Вспышка заболевания может возникнуть в любое время года. Пчел, пораженных острым параличом, чаще наблюдают в утренние часы. Они теряют способность к полету, ползают или подпрыгивают около летка на прилетной доске и вблизи улья, иногда медленно вращаются на месте или дрожат. Одновременно с этим обнаруживают погибших пчел на дне улья и на прилетной доске. Признаки заболевания проявляются на 4—15 день после заражения пчел.

|

|

|

Диагноз заболевания устанавливают по характерным клиническим признакам и серологическим исследованиям, исключая филаментовироз, хронический паралич, другие заболевания и отравления.

Для подтверждения диагноза в лабораторию направляют 50 больных или свежепогибших пчел от 2—3 пчелиных семей с выраженными признаками заболевания, помещенных в

стеклянную банку и законсервированных в 30—50 %-ном глицерине.

Меры борьбы. При установлении заболевания пчел острым параличом пасеку объявляют неблагополучной по данной болезни и вводят ограничения; лечебно-профилактические и ветеринарно-санитарные мероприятия проводят при этом те же, что и при хроническом параличе.

Филаментовироз

Филаментовироз (риккетсиоз) — заболевание взрослых особей пчелиной семьи, вызываемое ДНК-содержащим нитевидным вирусом толщиной 30—45 нм и длиной 2860—4500 нм.

Вирус устойчив к эфиру и четыреххлористому углероду. Источником инфекции могут служить не только больные пчелиные семьи, но и клещи — возбудители варроатоза.

Размножается вирус в жировой ткани и яичниках женских особей пчелиной семьи; сформированные вирионы (вирусные частицы) обнаруживаются в нервной ткани, глоточных, восковыделительных и ядовитых железах и в средней кишке. В конечной стадии заболевания гемолимфа молочно-белая, насыщена вирионами.

Характерные признаки заболевания. Заболевание регистрируется чаще в конце зимы и весной, летом и осенью протекает обычно в скрытой форме. Больные пчелиные семьи плохо зимуют, их особи стремятся выползать из ульев наружу даже при низкой температуре, в то время как пчелы здоровых семей ульев не покидают. В конце зимовки в этих семьях много подмора, крайние соторамки и передние стенки ульев загрязнены испражнениями. При облетах больные пчелы падают на поверхность земли и ползают. Иногда в таких семьях обнаруживается гибель пчелиных маток.

|

|

|

Диагноз заболевания устанавливают по характерным клиническим признакам и уточняют на основании электронно-микроскопических исследований гемолимфы живых пчел с признаками заболевания или с помощью реакции диффузионной преципитации в агаровом геле, исключая другие вирозы.

Для подтверждения диагноза в лабораторию направляют 50 больных или свежепогибших пчел, помещенных в стеклянную баночку и законсервированных в 50 % -ном глицерине.

Меры борьбы. При обнаружении в гемолимфе пчел нитевидного вируса пасеку объявляют неблагополучной. В конце зимовки принимают меры против появления раннего расплода. Проводят раннюю выставку пчелиных семей из зимовника. Из гнезд больных семей удаляют загрязненные фекалиями пчел соторамки, одновременно осуществляют те же

мероприятия, что и при хроническом параличе. При благоприятной погоде принимают меры для ускоренного развития семей и быстрой замены перезимовавших пчел молодыми, подкармливая особей этих семей доброкачественными медом и пергой. В случае одновременного обнаружения в семьях признаков нозематоза в медовую сыту (сахарный сироп) добавляют фумагиллин ДЦГ или фумидил Б, проводят другие противонозематозные мероприятия (см. Протозоозы — нозематоз).

Иридисценсвироз

Иридисценсвироз — заболевание взрослых особей пчелиной семьи и их куколок, вызываемое ДНК-содержащим вирусом, имеющим форму многогранника размером 150 нм.

Источником инфекции являются больные особи пчелиной семьи.

Вирус размножается в жировом теле, гипофарингиальных железах, кишечнике и мальпигиевых сосудах особей. Органы, пораженные этим вирусом, приобретают голубоватый цвет.

Характерные признаки заболевания. На прилетной доске и предлетковой площадке больные особи медленно ползают и погибают с признаками паралича. Внутри улья пчелы собираются отдельными группками и через 2—4 дня после этого погибают. При осмотре сотов больной семьи обнаруживают погибших куколок. Такие семьи развиваются плохо, яйценоскость их маток очень низкая, поэтому они быстро слабеют и в течение 2 месяцев гибнут окончательно.

Диагноз заболевания ставят по характерным клиническим признакам и на основании реакции диффузионной преципитации в агаровом геле со специфической сывороткой и обнаружению характерных вирусных частиц при исследовании гемолимфы под электронным микроскопом.

Для подтверждения диагноза в лабораторию направляют 20—30 живых пчел с признаками заболевания, помещенных в баночку и законсервированных 50 %-ным глицерином.

Меры борьбы. Специальные меры борьбы с болезнью не разработаны и сводятся к строгому соблюдению общих вете-ринарно-санитарных правил содержания пчел.

Затемненное (облачное) крыло

Затемненное крыло — заболевание взрослых особей пчелиной семьи (рабочих пчел и маток), вызываемое РНК-содер-жащим сферическим вирусом, диаметром 17 нм.

Вирус неустойчив и при температуре 30 °С погибает через 10—14 дней.

Заражение особей пчелиной семьи этим вирусом происходит (вероятнее всего) аэрогенно.

Обнаруживается вирус чаще всего в клетках тканей головы и груди взрослых особей пчелиной семьи.

Характерные признаки заболевания. Заболевание регистрируется весной и в первой половине лета.

Внешние признаки болезни у большинства пораженных особей пчелиной семьи отсутствуют. У отдельных больных насекомых, которые ползают, а влезть не могут, наблюдается потемнение и помутнение крыльев. Гемолимфа больных особей пчелиной семьи мутная, опалесцирующая. При заболевании пчелиных семей данной болезнью их массовая гибель обычно наблюдается в течение двух недель после выставки из зимовника.

|

|

|

Диагноз устанавливают по характерным клиническим признакам и результатам реакции диффузионной преципитации в огаровом геле со специфической сывороткой и электронной микроскопии.

Для подтверждения диагноза в лабораторию направляют 20—30 живых пчел с признаками заболевания, помещенных в баночку и законсервированных 50 %-ным глицерином.

Меры борьбы. Специальные меры борьбы с болезнью не разработаны и сводятся к строгому соблюдению общих вете-ринарно-санитарных правил содержания пчел.

«Черный маточник»

«Черный маточник» — заболевание печатного расплода (предкуколок и куколок) и взрослых особей пчелиной семьи, вызываемое РНК-содержащим сферическим вирусом, диаметром 30 нм.

Вирус обнаруживается в клетках большинства органов расплода и взрослых особей.

Характерные признаки заболевания. Наиболее часто инфекция проявляется в безрасплодных и безматочных семьях, которым подставляют рамки с молодыми личинками и на которых закладывается пчелами одновременно много маточников. Стенки маточников, пораженных вирусом, приобретают темно-коричневый или черный цвет. На ранних стадиях инфекции предкуколки и куколки рабочих пчел и маток имеют бледно-желтый цвет и уплотненный хитиновый покров, затем они темнеют и гибнут. Гибель взрослых рабочих пчел вирус вызывает только совместно с возбудителем нозематоза.

Диагноз устанавливают на основании характерных клинических признаков и серологических исследований, исключая мешотчатый расплод, так как вирус черного маточ-

]

ника часто встречается совместно с вирусом мешотчатого расплода.

Для подтверждения диагноза в лабораторию направляют кусочек сота не менее чем с 20 пораженными предкуколками и с признаками поражения маточника или такое же количество выделенных предкуколок в баночке с 50 %-ным глицерином.

|

|

|

Меры борьбы. Специальные меры борьбы с болезнью не разработаны и сводятся к строгому соблюдению общих вете-ринарно-санитарных правил содержания пчел.

Из других вирусов, выделенных из клеток и тканей отдельных органов особей пчелиной семьи, вызывающих одноименные их заболевания (практически не встречающиеся на территории нашей страны), наиболее известными являются:

Арканзас-вирус сферической формы, диаметром 40 нм, содержащий два вида РНК. Вирус выделен в США из пыльцевых обножек внешне здоровых пчел. В естественных условиях патологии особей пчелиной семьи действием данного вируса специалисты не наблюдали. При экспериментальном введении вирусосодержащей суспензии в гемолимфу взрослых особей гибель пчел наступает приблизительно через 2—3 недели. Особь, погибшая от заражения этим вирусом, содержит в среднем 109 вирусных частиц.

Вирус медленного паралича, РНК-содержащий, сферический, диаметром 30 нм. Обнаружен в Англии при идентификации вируса хронического паралича. Вирус выделяется очень редко. В естественных условиях паталогии особей пчелиной семьи вирусом медленного паралича не установлено. При инъекции вируса гибель пчел с типичными симптомами паралича при 30 °С наблюдается примерно через 12 суток, то есть действует медленнее вирусов острого и хронического параличей.

Кашмир-вирус, РНК-содержащий, сферический, диаметром 30 нм. Впервые выделен из взрослых особей пчелиной семьи Apis cerana и Apis mellifera в Индии и Австралии. При инъекции вируса наблюдается гибель как взрослых особей пчелиной семьи, так и их куколок.

Египетский вирус, РНК-содержащий, сферической формы, диаметром 30 нм. Оболочки вируса имеют шесть симметрично расположенных утолщений, что заметно отличает ее от оболочек всех других вирусных частиц, поражающих медоносных пчел. Выделен вирус из погибших пчел в Египте. При инъекции куколки особей пчелиной семьи гибнут на 7—8 сутки.

Икс-вирус, РНК-содержащий, сферической формы, диа-

метром 35 нм. Заболевание пчелиных семей наблюдается в Англии и очень редко, обычно в конце зимы и ранней весной. Частицы вируса обнаруживаются в основном в стенках кишечника. Гибель особей пчелиной семьи (особенно молодых), которым скармливают пищу, зараженную данным вирусом (содержащихся при 30 °С) наступает через четыре недели. Методом инъекции заразить пчел ИКС-вирусом не удается. Но при инъекции смеси экстрактов, содержащих ИКС-вирус и вирус мешотчатого расплода, пчелы гибнут на пятый день.

Игрек-вирус, РНК-содержащий, сферической формы, диаметром 35 нм. По морфологическим и биофизическим свойствам Игрек-вирус имеет близкое сходство с ИКС-вирусом. Встречается у особей пчелиной семьи, инфицированных нозе-мой, ранним летом в Австралии и Канаде.

Вирус-сателлит хронического паралича, РНК-содержащий, сферической формы диаметром 17 нм. Размножается только в присутствии вируса хронического паралича особей пчелиной семьи, лучше в куколках маток и трутней и взрослых маток. Вирус обнаруживается главным образом в клетках тканей брюшка пчел.

БАКТЕРИОЗЫ Американский гнилец

Американский гнилец (бранденбургский гнилец, злокачественный гнилец) — заболевание печатного расплода, вызываемое спорообразующей палочкой бациллы ларве.

Споры бациллы ларве весьма стойки к физическим и химическим воздействиям и могут сохраняться в естественных природных условиях десятки лет. В сухой почве они сохраняются в течение 228 дней, в сотах — 35 лет, вощине — 20 лет, в меде и перге — более года.

Погибают споры бациллы ларве при кипячении через 13 мин, в 50 % -ной медовой сыте (водный раствор меда) — через 20 мин, в цельном меде — через 40 мин. В меде под воздействием солнечных лучей споры гибнут за 5—7 недель. В 10 %-ном водном растворе формалина они погибают через 6 часов, в растворе сулемы (1:1000) — через 5 суток, в 1 %-ном растворе перекиси водорода — через 3 часа.

Источником заразного начала служат больные и погибшие личинки особей пчелиной семьи, мед, перга, соторамки, ульи, вощина, воск, пчеловодный инвентарь и пасечное оборудование и пр. Внутри семьи возбудитель переносится пчелами-кормилицами и пчелами-чистильщицами ячеек.

Характерные признаки заболевания. Наибольшего распространения заболевание достигает во второй половине лета,

чему способствует жаркая погода и заметное перегревание гнезда пчелиной семьи при плохом затенении ульев.

чему способствует жаркая погода и заметное перегревание гнезда пчелиной семьи при плохом затенении ульев.

В начале болезни на каждом соте с расплодом появляются единичные пораженные личинки. В закрытых ячейках их трудно отличить от здоровых личинок, поэтому в первые дни болезнь протекает в некоторой степени скрыто. Наиболее восприимчивы к заражению спорами злокачественного гнильца личинки в 8—9-дневном возрасте. С момента заражения до появления первых признаков заболевания проходит от трех до семи дней.

Основным внешним признаком болезни является пестрота расплода, когда на одной стороне сота появляются разновозрастные личинки и ячейки с погибшими личинками младших возрастов и запечатанным расплодом. Крышечки над пораженным расплодом часто продырявлены или заметно вогнуты внутрь ячеек. У больных личинок перламутровый цвет (цвет здоровых личинок) изменяется вначале до серо-белого, а затем до светло-кофейного и темно-бурого. Гниющие личинки издают запах столярного клея, превращаясь в клейкую тягучую массу, которая при помощи пинцета (спички) может вытягиваться в тонкую паутинообразную нить длиной 10— 15 см. Разлагающаяся масса личинок оседает на нижнюю боковую стенку ячейки, покрывая ее по всей длине. В дальнейшем гнилостная масса высыхает, превращаясь в плотную корочку, прочно прилипающую к донышку и нижней боковой

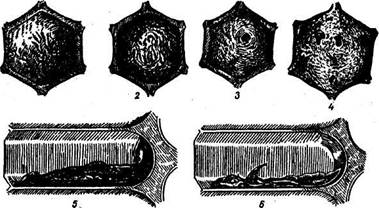

Личинки и куколки, погибшие от американского гнильца:

1 — крышечки ячейки над здоровым и 2 — над больным расплодом; 3 и 4 — продырявленные крышечки над больным расплодом; 5 — корочка погибшей личинки; 6 — корочка от погибшей куколки.

стенке ячейки. Попытка вынуть корочку, не разрушив самой ячейки, не удается. Поэтому и пчелы очистить ячейки сотов от высохших личинок не могут.

Диагноз устанавливают по характерным клиническим признакам, болезни (поражения расплода) и подтверждения лабораторным исследованием с использованием микроскопических, бактериологических и морфологических методов. Дифференцируют болезнь от европейского гнильца, пара-гнильца, мешотчатого, застуженного и замерзшего расплода, грибковых заболеваний.

Для подтверждения диагноза в лабораторию направляют кусочек сота размером 10 х 15 см с наиболее характерными признаками заболевания расплода.

Меры борьбы. При подтверждении диагноза на пасеку накладывают карантин и применяют комплексный метод борьбы. Соты с большим количеством расплода из гнезда удаляют и перетапливают на воск. Семьи перегоняют в новый или чистый обеззараженный улей на рамки со свежими листами искусственной вощины или чистые продезинфицированные со-торамки.

Для перегона пчел улей с больной семьей отставляют с постоянного его места в сторону, а вместо него ставят новый, перед которым — деревянный щит (лист фанеры) и накрывают его газетной бумагой. Из больной семьи вынимают одну за другой все соторамки, стряхивая с них пчел на поверхность газеты, прикрывающую деревянный щит, и струей дыма из дымаря направляют их в леток чистого улья. После перегона пчел бумагу, прикрывавшую щит, сжигают, ульи и соторамки больных пчелиных семей убирают в не доступное для особей пчелиной семьи помещение.

После перегона особей больных семей их соторамки с большим количеством расплода размещают в гнездах специальных пчелиных семей для выращивания рабочих пчел. Маток от пчел в семьях изолируют, летки ульев зарешечивают, одновременно обеспечивая семьи лечебными кормами и питьевой водой. Через 10—15 дней молодых пчел, выведенных из расплода в семьях-инкубаторах, перегоняют в ульи тех семей, которые размещаются на рамках с листами искусственной вощины (в семьи с изолированными пчелиными матками), продолжая обеспечивать условно здоровые семьи лечебными кормами.

В качестве лечебной подкормки больных (условно здоровых) пчелиных семей используют сахарный сироп концентрации 1:1. После охлаждения сиропа до 40 °С в него добавляют (на 1 л сиропа) один из препаратов:

по 1 г норсульфазола натрия и дают подкормку по 100 мл на улочку пчел через каждые 4 дня до полного выздоровления;

по 2 г сульфантрола и дают подкормку по 200 мл на улочку пчел 4 раза с интервалом 5 дней;

по 0,2 г саназина и дают подкормку по 1 л на семью 4 раза с интервалом 7 дней;

по 2 г сульцимида натрия и дают подкормку по 100 мл на улочку пчел 3 раза с интервалом 5 дней;

по 1 млн. ЕД пенициллина и дают подкормку по 250 мл на улочку пчел 4 раза с интервалом 5 дней;

по 400 тыс. ЕД эритромицина и дают подкормку по 100 мл на улочку пчел 3 раза с интервалом 5 дней;

по 500 тыс. ЕД хлортетрациклина и дают подкормку по 150 мл на улочку пчел 3 раза с интервалом 5 дней;

по 500 тыс. ЕД стрептомицина и дают подкормку по 150 мл на улочку пчел 3 раза с интервалом 2—3 дня;

по 400 тыс. ЕД мономицина и дают подкормку по 150 мл на улочку пчел 3 раза с интервалом 5 дней;

по 0,2 г террамицина и дают подкормку по 200 мл на улочку пчел 4 раза с интервалом 5 дней.

Один и тот же препарат использовать длительное время не рекомендуется, так как это влечет за собой образование устойчивых форм возбудителя американского гнильца к данному препарату. Поэтому при лечении пчелиных семей от данной болезни препараты необходимо чередовать или применять в комбинации по два, уменьшая при этом дозу каждого из них в 2 раза.

При приготовлении лечебных подкормок норму препарата растворяют предварительно в 100 мл теплой (не выше 40 °С) кипяченой воды, затем тщательно перемешивают с необходимым количеством сахарного сиропа.

Лечение пчелиных семей можно осуществлять и путем опрыскивания соторамок гнезд лечебным сиропом при помощи аэрозольного препарата «Росинка» или пневматического распылителя СО-71А. Во время опрыскивания необходимо следить за тем, чтобы все пустые ячейки сотов и планки рамок вместе с сидящими на них пчелами полностью увлажнялись и за тем, чтобы температура лечебного сиропа находилась в пределах 40 °С. Снижение температуры сиропа вредно отразится на развитии расплода.

Положительные результаты при лечении пчелиных семей от американского гнильца дают противогнилъцовые пасты, приготовленные из:

1. Вазелин медицинский — 750 г, сахарная пудра — 600 г, окситетрациклин — 2—2,5 мл ЕД.

2. Вазелин медицинский — 125 г, сахарная пудра — 750 г,

масло подсолнечное — 125 г, окситетрациклин — 2—2,5 мл

ЕД.

3. Вазелин медицинский — 500 г, порошок мела — 500 г,

окситетрациклин — 6—8 мл ЕД. При этом любую из приго

товленных паст в количестве 200 г на пчелиную семью поме

щают на лист бумаги или пищевой синтетической пленки и

кладут на дно улья (под соторамки) больной пчелиной семьи

ближе к летку.

При лечении пчелиных семей от американского гнильца хорошо зарекомендовал себя эндофарм — сложный препарат желтого цвета, среднерастворимый в воде и физиологическом растворе, обладающий широким спектром действия на микроорганизмы и не содержащий в своем составе антибиотиков. Оптимальная доза препарата — 1 г на 1 л сахарного сиропа (концентрацией на 1 кг сахара 1 л воды). Лечебную подкормку задают по 100 мл на улочку пчел в течение 7 дней подряд, затем делают 3 дневный перерыв и снова в течение 7 дней подряд дают по норме лечебный сахарный сироп. Одного курса лечения вполне достаточно для оздоровления больных семей.

Лечение не может быть эффективным без соответствующего обеззараживания всех предметов, на которых может находиться возбудитель американского гнильца. Потому и необходимо проводить на пасеках как профилактическую, так и вынужденную дезинфекцию (см. Общие профилактические и оздоровительные мероприятия на пасеках).

2015-05-30

2015-05-30 1474

1474