Линейная модель научного поиска даёт лишь чрезвычайно общее представление об этом процессе. В реальности научный поиск больше похож на совокупность циклических структур. Кроме того, подходя более детально к его изучению, необходимо ввести в рассмотрение различные структурные взаимосвязи между исследовательскими действиями и компоненты содержательного контекста решения задачи. Как замечают Н.Г. Алексеев и Э.Г. Юдин, адекватная схематизация научного поиска должна включать связи не столько хронологические, сколько иного порядка — отражающие предметное содержание научного познания. Они разделяют средства исследовательской деятельности на три типа (теоретическое обоснование, моделирующие представления, конкретные процедуры) и устанавливают между ними совокупность отношений порождения, управления и корректирования1.

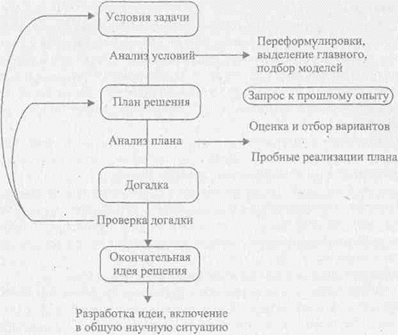

Можно предложить следующую (объединяющую) модель научного поиска, учитывающую как элементы хронологической последовательности, так и структурно-смысловые соотношения при работе над научной проблемой (см. рис. 7).

|

|

|

Работа-над решением задачи начинается с анализа исходных условий. Это важнейший процесс, к которому исследователь возвращается неоднократно при последующих попытках решения. Общеизвестно, что ясное видение проблемы уже само подсказывает путь решения. Анализируя условия, исследователь пробует переформулировать их тем или иным способом, отбросить в них несущественное и выделить в чистом виде главное в задаче. При этом происходит предварительный подбор моделей, пригодных представить задачу в наиболее удобной форме и найти адекватную стратегию действий. Центральную роль во всех процессах работы над задачей играет запрос к прошлому опыту исследователя: выявление аналогий задачи с Другими, решаемыми прежде, привлечение тех или иных испытанных

1 Проблемы научного творчества в современной психологии. М., 1971. С 162-163.

Рис. 7. Модель научного поиска

приёмов. Результатом проведённого анализа оказывается предварительный план решения, который тоже подвергается анализу. Здесь учёный осуществляет пробные реализации плана, на основании чего производит сравнение, оценку и отбор различных вариантов решения. В какой-то момент исследователь может остановиться на наиболее интересной идее решения, которая обычно выступает для него субъективно в виде догадки. Однако последующая проверка догадки, может быть, вернёт его вновь к пересмотру условий задачи и разработке новой версии плана решения; это будет следующим витком исследовательского цикла. Наконец, какая-то догадка может оказаться наиболее плодотворной, открывающей путь к решению (субъективно она обычно воспринимается в виде инсайта). Проверив догадку, учёный выходит к окончательной идее решения. Однако процесс на этом не заканчивается: впереди длительный период разработки идеи, ее дальнейшего развития, аргументированного изложения решения, а также включения полученного решения в общую ситуацию, сложившуюся в настоящий момент в данной предметной области. Ведь с решением конкретной задачи исследователь выходит к новым перспективам, осознание и проработка которых требуют дальнейших усилий.

|

|

|

2015-06-10

2015-06-10 1054

1054