Лёгочная гипертензия развивается у 2% больных с портальной гипертензией, как печёночной, так и внепеченочной [8]. При гистометрии мышечных артерий лёгких выявляются расширение и утолщение их стенок и иногда тромбы [25]. На аутопсии обнаруживается плексогенная лёгочная артериопатия, поражающая артерии диаметром 10—200 мкм, которую когда-то расценивали как патогномоничную для лёгочной гипертензии [25].

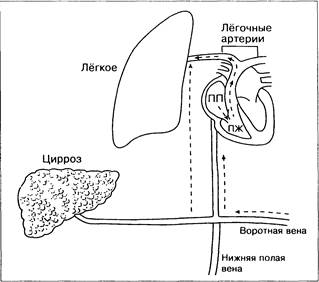

Лёгочная гипертензия может быть одним из проявлений генерализованного гипердинамического типа кровообращения при циррозе печени. Вазомоторные факторы кишечного происхождения через портосистемные и портопульмональные коллатерали могут проникать в сосуды лёгких (рис. 6-8). Природа этих факторов не установлена, но вероятно участие эндотелина-1, мощного констриктора лёгочных сосудов, выделение которого связано с эндотоксинемией.

Причиной гипоксемии без расширения сосудов лёгких может быть лёгочная гипертензия. Диагноз подтверждают эхокардиографией с допплеровским исследованием давления в лёгочной артерии [15]. Если оно повышено, следует произвести катетеризацию правых отделов сердца и измерить параметры лёгочного кровообращения.

При трансплантации печени у больных с выраженной лёгочной гипертензией (более 40 мм рт.ст.) в сочетании с повышением сосудистого сопротивления в лёгких (более 250 дин/с/см) или снижением сердечного выброса возрастает риск периоперационной летальности, обусловленной острой правожелудочковой недостаточностью.

Кроме того, лёгочная гипертензия может развиваться вследствие множественной опухолевой микроэмболии сосудов лёгких при гепатоцеллюлярной карциноме (ГЦК) [41].

Рис. 6-8. Лёгочная гипертензия при циррозе может быть связана с портосистемным и портопульмональным шунтированием вазоконстрикторных веществ.

Лихорадка и септицемия

Постоянная лихорадка, обычно не превышающая 38 °С, выявляется приблизительно в трети случаев декомпенсированного цирроза печени. На неё не влияют приём антибиотиков и уменьшение потребления белка. Вероятно, лихорадка связана только с поражением печени. В её развитии (по крайней мере у страдающих алкоголизмом) могут играть роль цитокины, например фактор некроза опухолей [8] (рис. 6-9). Цитокины, выделяющиеся при воспалительных реакциях, приводят к некоторым нежелательным эффектам, в частности к вазодилатации, активации эндотелия и полиорганной недостаточности.

Печень человека стерильна, а в портальной крови микроорганизмы выявляются только в редких случаях. Однако при циррозе печени бактерии, особенно кишечные, могут попадать в системный кровоток либо через дефектный печёночный фильтр, либо через портосистемные коллатерали [2].

Рис. 6-9. Анорексия, лихорадка, потеря массы тела и жировая печень у больных с печёночно-клеточной недостаточностью могут быть связаны с эндотоксинемией и выработкой цитокинов: фактора некроза опухолей (ФНО), интерлейкинов-1 и 6 (ИЛ-1 и ИЛ-6).

При терминальной печёночно-клеточной недостаточности часто развивается септицемия. Она обусловлена многими факторами: нарушением функции клеток Купффера и полиморфноядерных лейкоцитов [3, 5], снижением содержания в сыворотке различных факторов (фибронектина, опсонинов и хемоаттрактантов, в том числе компонентов каскада комплемента). Системная токсемия кишечного происхождения нарушает поглотительную функцию ретикулоэндотелиальной системы и, кроме того, повреждает почки [6] (см. рис. 6-9). Все эти факторы приводят к эпизодам бактериемии с положительной гемокультурой. Особенно большое значение это имеет при спонтанном бактериальном перитоните, который при циррозе печени с асцитом развивается в 75% случаев (см. главу 9).

Инфекции мочевых путей у больных циррозом печени развиваются особенно часто; обычно они обусловлены грамотрицательными бактериями. Некоторое значение имеют мочевые катетеры, оставляемые на длительный срок.

Пневмония особенно часто развивается у больных алкоголизмом. Внебольничные инфекции обычно хорошо поддаются лечению сочетанием цефотаксима и септрина с эритромицином. Госпитальные инфекции протекают более тяжело; при них показаны цефалоспорины третьего поколения, например цефтаксидин. Кроме того, возможны другие инфекционные осложнения, включая лимфангиит и эндокардит [4]. При острой печёночной недостаточности инфекция развивается в 50% случаев, часто в мягких тканях, дыхательных или мочевых путях или в катетерах центральных вен [7]. Клинически она может протекать атипично, без выраженной лихорадки, без озноба и лишь с небольшим лейкоцитозом.

Как при острой, так и при хронической печёночной недостаточности инфекции почти в двух третях случаев вызваны грамположительными бактериями, часто стафилококками; в трети случаев возбудителями являются грамотрицательные бактерии [1, 7]. Они часто развиваются у больных циррозом группы С по Чайлду. Госпитальная смертность достигает 38%. Прогностически неблагоприятными признаками являются отсутствие лихорадки, повышение уровня креатинина в сыворотке, значительный лейкоцитоз [1]. Рецидивирующая инфекция — грозный признак и является показанием к трансплантации печени.

При печёночной недостаточности проведению инвазивных процедур должна предшествовать профилактика антибиотиками. При подозрении на инфекцию парентерально назначают антибиотики широкого спектра действия.

Печёночный запах

Выдыхаемый больным воздух имеет сладковатый запах, слегка напоминающий запах фекалий; его можно сравнить с запахом от недавно вскрытого трупа или с мышиным запахом. Он развивается при тяжёлой печёночно-клеточной болезни, особенно с выраженным коллатеральным кровообращением. Печёночный запах (fetor hepaticus) имеет преимущественно кишечное происхождение, поскольку после дефекации или после изменения кишечной флоры антибиотиками широкого спектра действия он ослабевает. У больных с печёночной комой и с печёночным запахом в моче выявляется метилмеркаптан [1]. Это вещество образуется из метионина при подавлении нормального деметилирования повреждённой печенью и может выделяться с выдыхаемым воздухом.

При остром поражении печени печёночный запах, особенно распространяющийся на всю комнату, является неблагоприятным признаком; после его появления часто развивается кома. Он очень часто встречается при выраженном портоколлатеральном кровообращении и при этом не свидетельствует о столь неблагоприятном прогнозе. Если причина комы неясна, выявление печёночного запаха может помочь диагностике.

Нарушения азотистого обмена

Обмен аммиака (см. главу 9). При печёночной недостаточности нарушается превращение аммиака в мочевину.

Выработка мочевины снижается, но резервы системы её синтеза столь велики, что уровень мочевины в крови при печёночно-клеточной недостаточности обычно нормальный. Его снижение может развиваться при фульминантном гепатите. Измерение максимальной скорости синтеза мочевины позволяет надёжно оценивать функцию гепатоцитов, но для рутинного применения этот метод слишком сложен [2].

Обмен аминокислот. Содержание аминокислот в моче почти постоянно повышено [3]. При острых и хронических заболеваниях печени отмечается сходный состав аминокислот плазмы. Одновременно с уровнем метионина повышается уровень ароматических аминокислот тирозина и фенилаланина. Концентрация трёх аминокислот с разветвлённой цепью — валина, изолейцина и лейцина — снижается [1]. В результате снижается соотношение аминокислот с разветвлённой цепью и ароматических аминокислот; этот процесс не зависит от наличия печёночной энцефалопатии.

Уровень альбумина в сыворотке снижается в соответствии с выраженностью и продолжительностью печёночно-клеточной недостаточности. Белок всасывается и сохраняется, но не используется для производства сывороточного белка. Низкое содержание белка в сыворотке также может отражать увеличение объёма плазмы.

Уровень протромбина в плазме снижается по мере снижения уровня белка в сыворотке. Развивающееся при этом увеличение протромбинового времени не нормализуется после введения витамина К. Может наблюдаться недостаточность и других белков свертывания крови. При терминальной печёночной недостаточности склонность к кровоточивости может быть выражена настолько, что кровопотери происходят даже после столь несложных процедур, как абдоминальный парацентез (см. главу 4).

Рис. 6-10. Сосудистая звёздочка. Видны возвышение в центре и расходящиеся ветви. См. также цветную иллюстрацию на с. 769.

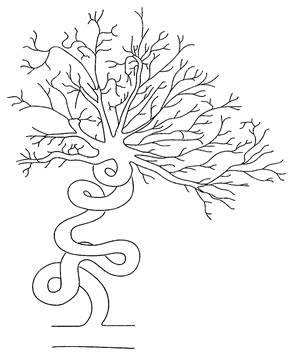

Рис. 6-11. Схематическое изображение артериальной звёздочки [3].

2015-06-10

2015-06-10 1473

1473