Лекция 2. Распространение радиоволн в свободном пространстве

План лекции:

1. Энергетические соотношения в условиях свободного пространства.

2. Область пространства, существенно участвующая в формировании поля на заданной линии радиосвязи.

3. Распространение земной волны.

4. Ослабление радиоволн в атмосфере. Помехи радиоприему.

1. Энергетические соотношения в условиях свободного пространства

В свободном пространстве, амплитуда напряженности электрического поля в точке наблюдения (точке приема) определяется

, (1)

, (1)

где  - мощность, подводимая к передающей антенне; G 1 - коэффициент усиления передающей антенны относительно изотропного излучателя; r - расстояние от точки передачи до точки приема.

- мощность, подводимая к передающей антенне; G 1 - коэффициент усиления передающей антенны относительно изотропного излучателя; r - расстояние от точки передачи до точки приема.

Произведение  =

=  называют эквивалентной мощностью излучения, которую надо подвести к ненаправленной антенне, чтобы получить в точке приема такую же напряженность поля, как от направленной антенны с коэффициентом усиления G 1 к которой подведена мощность

называют эквивалентной мощностью излучения, которую надо подвести к ненаправленной антенне, чтобы получить в точке приема такую же напряженность поля, как от направленной антенны с коэффициентом усиления G 1 к которой подведена мощность  .

.

Из выражения 1 следует, что даже в свободном пространстве, среде без потерь, напряженность поля в точке приема убывает обратно пропорционально расстояния, что обусловлено уменьшением плотности мощности (среднего за период колебаний значения вектора Пойнтинга) при удалении от источника.

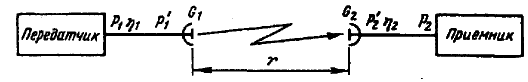

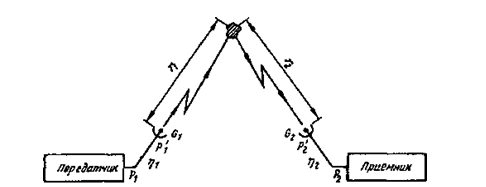

При расчете и проектировании радиолиний, особенно в диапазонах сантиметровых и дециметровых волн, необходимо знать мощность сигнала на входе приемника. Эта мощность определяется различно для радиолиний двух типов. На радиолинии I типа передача информации ведется непосредственно из пункта передачи в пункт приема (рисунок 1). На радиолиниях II типа принимаются сигналы, испытавшие пассивную ретрансляцию на пути от передатчика к приемнику (рисунок 2). На этих линиях непосредственная передача энергии волны от источника до точки приема по каким-либо причинам невозможна (например, этот путь перекрыт препятствием).

Рисунок 1. Радиолиния I типа

На наземных радиолиниях с пассивной ретрансляцией на пути распространения имеется специальное антенное устройство, которое облучается первичным полем и переизлучает его в виде вторичного поля, предназначенного для приема.

Рисунок 2. Радиолиния II типа

На любой радиолинии мощность на входе приемника Р2связана с плотностью потока мощности в месте приема П2 соотношением

где  - КПД фидера приемной антенны;

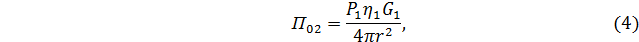

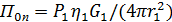

- КПД фидера приемной антенны;  - действующая площадь приемной антенны. На радиолинии I типа в условиях свободного пространства плотность потока мощности в месте приема определяется

- действующая площадь приемной антенны. На радиолинии I типа в условиях свободного пространства плотность потока мощности в месте приема определяется

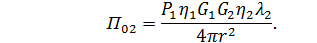

где Р 1, η 1, G 1, r указаны на рисунке 1.

Подставляя (4) в (3), получаем для радиолинии I типа мощность на входе приемника в условиях свободного пространства:

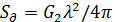

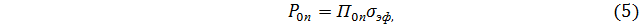

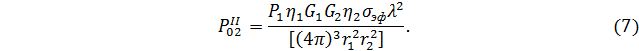

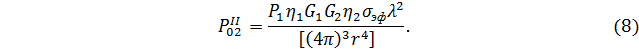

На радиолинии II типа значение П 02 зависит от тех же параметров, что и на линии I типа, и, кроме того, от переизлучающих свойств ретранслятора. Если какое-либо тело облучается полем, то его способность переизлучать это поле оценивается эффективной площадью рассеяния σ эф (ЭПР). Величина ЭПР зависит от формы, размеров, электрических свойств материала, из которого выполнен переизлучатель, а также от его ориентации относительно направления распространения первичного поля и направления на прием.

Если около переизлучающего тела плотность потока мощности первичного поля  то переизлучающаяся мощность определяется

то переизлучающаяся мощность определяется

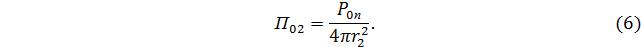

а плотность потока мощности вторичного поля вблизи приемной антенны в условиях свободного пространства

Согласно выражениям (3, 5, 6) мощность на входе приемника для радиолинии 2 типа составляет

В тех случаях, когда  =

=

Из выражений (7) и (8) видно, что в свободном пространстве при отсутствии пассивного ретранслятора на линии мощность на входе приемника уменьшается обратно пропорционально квадрату расстояния, а при работе с ретранслятором - обратно пропорционально четвертой степени. Такое быстрое убывание поля на линиях II типа объясняется тем, что поле дважды испытывает расходимость: первичное поле - на пути от источника (передающей антенны) до ретранслятора и вторичное поле - на пути от источника (ретранслятора) до пункта приема.

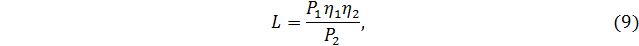

При проектировании систем удобно иметь сведения о потерях при передаче электромагнитной энергии. Потерями передачи L называют отношение мощности, подводимой к передающей антенне, к мощности на входе приемной антенны:

где P 1 - мощность на выходе передатчика; Р2 -мощность на входе приемника.

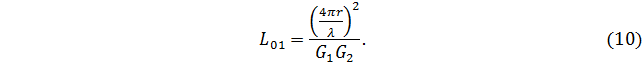

Для радиолинии I типа в условиях свободного пространства согласно (9)

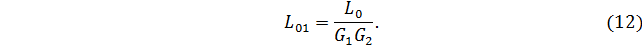

Расчеты упрощаются, если в выражении (10) выделить составляющую L 0, которая характеризует потери, обусловленные расходимостью волны при  . Составляющая L0называется основными потерями передачи в условиях свободного пространства:

. Составляющая L0называется основными потерями передачи в условиях свободного пространства:

L0 = (4πr/λ)2. (11)

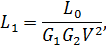

Полные потери передачи обычно выражают через L0. Так, вместо (10) можно записать

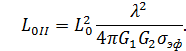

Для радиолинии II типа в условиях свободного пространства при

согласно (8) и (9) потери передачи

согласно (8) и (9) потери передачи

В случае реальных сред, отличных по своим свойствам от свободного пространства, вводят так называемый множитель ослабления:

=

=  /

/  0 =Vexp(-iφv),

0 =Vexp(-iφv),

где V - модуль множителя ослабления, который оценивает дополнительное ослабление амплитуды напряженности поля по сравнению с ее ослаблением в условиях свободного пространства; φv - фаза множителя ослабления, которая оценивает дополнительное изменение фазы волны.

Потери передачи на радиолиниях I типа потери определяются

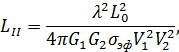

а на радиолиниях II типа (при  )

)

где V1 и V2 - множители ослабления соответственно на первом и втором участках радиолинии.

2015-06-05

2015-06-05 1718

1718