ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА N6

ИЗМЕРЕНИЯ В ЦЕПЯХ ПОСТОЯННОГО ТОКА.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ УДЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ МЕТАЛЛОВ.

Цель работы: ознакомиться с электроизмерительными приборами и способами измерения основных электрических величин в цепях постоянного тока - силы тока, напряжения и сопротивления. Ознакомиться со способами измерения малых линейных размеров с помощью микроскопа. Измерить удельное сопротивление цилиндрических металлических образцов.

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ

Удельное сопротивление - важная электрофизическая характеристика твердых тел. Как известно, полное сопротивление проводника RПР связано с величиной удельного сопротивления r соотношением

RПР = r (L/S), (1)

где L - длина проводника, а S - его площадь поперечного сечения. Очень часто для определения r используются образцы цилиндрической формы, у которых S= pd2/4, где d - диаметр образца. Используя выражение (1), нетрудно получить формулу для определения удельного сопротивления цилиндрического проводника

r = RПР (pd 2 /4L). (2)

Из формулы (2) видно, что в СИ величина удельного сопротивления измеряется в Омах на метр (Ом м).

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Как следует из формулы (2), для определения удельного сопротивления цилиндрического проводника необходимо измерить его длину L, полное сопротивление RПР, а также его диаметр d. Рассмотрим подробнее методы измерения этих величин.

1. Диаметр проводников, используемых для определения r, составляет обычно десятки или сотни микрометров. Тем самым ставится вопрос о необходимости измерения малых линейных размеров. Измерение малых линейных размеров - задача, часто встречающаяся в физике и в других естественных науках. Обычно для этих целей используется микроскоп.

Микроскоп - оптический прибор, предназначенный для получения сильно увеличенного изображения мелких предметов или деталей. Наличие дополнительных приспособлений позволяет не только рассматривать эти изображения, но и измерять с большой точностью их размеры. Оптическая система микроскопа состоит из двух частей - двух наборов линз, которые располагаются в тубусе (трубе) прибора.

Главная часть прибора - объектив (он обращен к исследуемому предмету). Именно он дает увеличенное (действительное и обратное) изображение объекта. Другая часть - окуляр (он обращен к глазу наблюдателя) - это сложная лупа, с помощью которой рассматривается изображение, даваемое объективом. Окуляр дает еще раз увеличенное (мнимое) изображение, так что общее увеличение размеров объекта равно примерно произведению увеличений объектива и окуляра. В нашем микроскопе увеличение объектива равно 8, а окуляра - 15 (эти цифры выгравированы на корпусах объектива и окуляра соответственно).

Для того чтобы микроскоп стал измерительным прибором, его окуляр снабжается перекрестьем тонких нитей и окулярным микрометром или окулярной шкалой. Перекрестье очень тонких взаимно перпендикулярных нитей перемещается вблизи фокальной плоскости окуляра в его корпусе. Здесь же помещается и окулярная шкала - стеклянная пластинка с нанесенными на ней делениями. В нашем микроскопе окуляр снабжен микрометрическим винтом, ручка которого находится вне корпуса окуляра. Вращая винт, перекрестье можно перемещать и совмещать его с любой точкой изображения объекта. Благодаря этому можно измерить расстояние между двумя любыми точками предмета, с которыми последовательно совмещается перекрестье. Но для этого нужно знать цену деления барабана микрометрического винта. Ее определяют с помощью так называемого объектного микрометра. Это маленькая стеклянная пластинка с нанесенными на ней делениями. Цена деления равна 0,01 мм. Перекрестье совмещают с каким-нибудь делением объектного микрометра, а затем перемещают его микрометрическим винтом до совмещения с каким-нибудь другим делением. Затем сравнивают длину смещения на объектном микрометре с числом делений на барабане микрометрического винта и таким образом определяют цену деления на барабане.

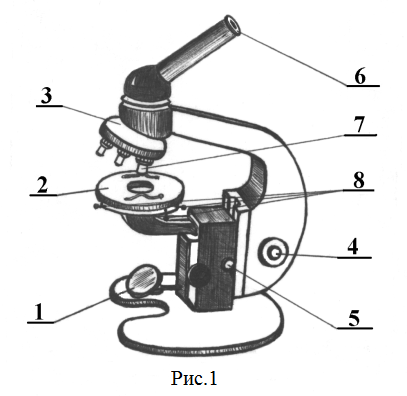

Внешний вид микроскопа представлен на рис.1. Цифрой 1 на рисунке обозначено зеркало, направляющее свет через отверстие в предметном столике 2 на объект, помещенный на столике. Над ним на револьверной головке укреплены сменные объективы (в нашем микроскопе для работы оставлен один из них с увеличением 8). Вся оптическая система микроскопа может перемещаться относительно исследуемого объекта. Для этого служит кремальера 4, а для более точной установки - кремальера 5. Цифрой 6 на рисунке обозначен окуляр. Как уже указывалось, он снабжен микрометрическим винтом с делениями на барабане (на рис.1 он не показан). Винты 8 служат для малых смещений столика.

Внешний вид микроскопа представлен на рис.1. Цифрой 1 на рисунке обозначено зеркало, направляющее свет через отверстие в предметном столике 2 на объект, помещенный на столике. Над ним на револьверной головке укреплены сменные объективы (в нашем микроскопе для работы оставлен один из них с увеличением 8). Вся оптическая система микроскопа может перемещаться относительно исследуемого объекта. Для этого служит кремальера 4, а для более точной установки - кремальера 5. Цифрой 6 на рисунке обозначен окуляр. Как уже указывалось, он снабжен микрометрическим винтом с делениями на барабане (на рис.1 он не показан). Винты 8 служат для малых смещений столика.

Следует помнить, что объектив микроскопа имеет короткое фокусное расстояние. Это значит, что при установке на резкость объектив может войти в соприкосновение с объектом на предметном столике. И объектив, и рассматриваемый предмет могут быть при этом повреждены. Поэтому надо придерживаться такого правила: сначала установить тубус микроскопа почти до упора в объект, следя главным образом за положением объектива. При последующей установке на резкость оптическую систему передвигать только вверх, вращая ручку 4 на себя (против часовой стрелки). Как только в поле зрения промелькнет объект, установить более точно резкость ручкой 5.

Прежде чем приступить к измерению диаметра образцов, необходимо определить цену деления микрометрического винта. Для этого на предметный столик устанавливают объектный микрометр и с помощью рукоятки 5 добиваются четкого его изображения. Вращая винты 8, совмещают перекрестье с каким-нибудь делением шкалы объектного микрометра, предварительно установив барабан микрометрического винта на нуль. Затем поворачивают микрометрический винт на один полный оборот (100 делений барабана) и отсчитывают число делений объектного микрометра, на которое переместилось перекрестье. Если при повороте винта на 100 делений перекрестье смещается на n делений, то это значит, что цена деления микрометрического винта равна (n/100) 0,01 мм, так как цена деления объектного микрометра равна 0,01мм.

После этого помещают на предметный столик обойму с проволокой. Устанавливают барабан микрометрического винта на нуль и винтами 8 совмещают перекрестье с краем изображения проволоки. Далее, вращая микрометрический винт, совмещают перекрестье с другим краем изображения и отсчитывают число делений на барабане. Теперь, зная цену деления микрометрического винта, нетрудно определить диаметр проволоки.

2. Для измерения сопротивления проводника в данной работе используется несколько методов - метод вольтметра-амперметра, метод моста Витсона и метод, использующий комбинированный прибор, тестер Щ4300.

Метод вольтметра-амперметра является самым простым, но не самым надежным методом измерения сопротивления. Он предполагает, что вольтметром измеряется разность потенциалов (напряжение) U на концах измеряемого сопротивления RПР и амперметром - сила тока I в нем. Значение сопротивления RПР вычисляется по закону Ома для участка цепи:

RПР = U/I (3)

|

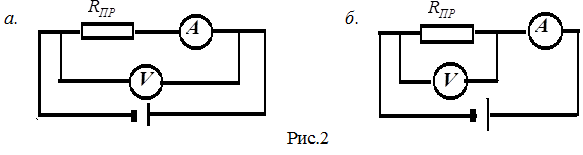

Для измерения сопротивления используется одна из схем (см. рис.2), однако каждая из них имеет недостатки. На схеме 2а амперметр действительно измеряет ток, текущий через исследуемое сопротивление RПР, но вольтметр измеряет напряжение на участке, включающем кроме RПР еще и сопротивление амперметра RA . Таким образом, величина искомого сопротивления вычисляется по формуле:

RПР = (U/I) - RA, (4)

где U и I - показания вольтметра и амперметра соответственно, а RA -внутреннее сопротивление амперметра. Очевидно, что при RA®0 формула (4) переходит в формулу (3). Этот метод еще называется методом вольтметра-амперметра с точным измерением тока.

На рис.2 б изображена схема метода вольтметра-амперметра с точным измерением напряжения, т.е. вольтметр измеряет напряжение именно на концах искомого сопротивления. Однако амперметр измеряет не силу тока через RПР , а сумму токов через внутреннее сопротивление вольтметра RV и RПР, т.е. I=IПР+IV=(U/RПР)+ (U/RV).

Тогда. (5)

Тогда. (5)

Из этой формулы видно, что RПР можно считать равным U/I, когда сопротивление вольтметра настолько велико, что можно пренебречь величиной U/RV по сравнению с I в знаменателе.

Таким образом, для определения неизвестного сопротивления RПР методом вольтметра-амперметра необходимо знать три величины: показания амперметра, показания вольтметра, а также внутренние сопротивления этих приборов.

В этой работе используются обе модификации метода вольтметра-амперметра. Амперметр, применяемый в работе, имеет внутреннее сопротивление RA = 0,15 Ом, вольтметр - RV = 2500 Ом.

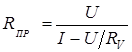

Метод моста Витсона является одним из самых точных методов измерения сопротивления (но не самым точным). Действие моста Витсона (как и других мостовых систем) основано на известном свойстве электрической цепи, содержащей два параллельно соединенных сопротивления. Оно состоит в том, что разность потенциалов на концах каждого из сопротивлений одна и та же (рис.3), хотя силы токов в них различны. Отсюда следует, что любой точке одного из сопротивлений соответствует некоторая точка второго с таким же потенциалом.

|

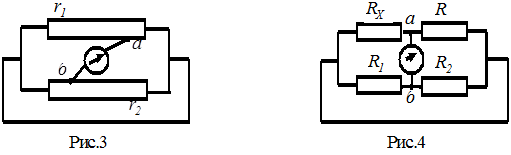

Пусть, например, в двух сопротивлениях r1 и r2 схемы (рис.3) такими точками с одинаковым потенциалом являются точки a и b. Если соединить эти точки "мостом", содержащим измерительный прибор (гальванометр), то он покажет отсутствие тока. Но если сместить один из контактов "моста" влево или вправо, прибор покажет наличие тока в мосте (мост, как говорят, разбалансирован, равновесие моста нарушено). Это и используется в схеме моста Витсона. Схема показана на рис.4.

Пусть, например, в двух сопротивлениях r1 и r2 схемы (рис.3) такими точками с одинаковым потенциалом являются точки a и b. Если соединить эти точки "мостом", содержащим измерительный прибор (гальванометр), то он покажет отсутствие тока. Но если сместить один из контактов "моста" влево или вправо, прибор покажет наличие тока в мосте (мост, как говорят, разбалансирован, равновесие моста нарушено). Это и используется в схеме моста Витсона. Схема показана на рис.4.

Здесь каждая из двух ветвей (r1 и r2 схемы рис.3) составлены из двух сопротивлений каждая. Одна из них содержит измеряемое неизвестное сопротивление RX и некоторое сопротивление R. В другую ветвь входят два сопротивления - R1 и R2 . Между точками a и b, расположенными между этими парами сопротивлений, включен мост с прибором (иногда его называют указателем равновесия). К схеме подводится напряжение (разность потенциалов) от источника постоянного тока.

Если мост уравновешен (ток в приборе равен нулю), то выражение для RX можно получить из следующих соображений. Напряжение U1-Ua на неизвестном сопротивлении RX равно IRX, где I - сила тока в верхней половине схемы, т.е. U1-Ua=IRX, а напряжение на концах сопротивления R есть Ua-U2=IR.. Разделив эти равенства друг на друга найдем

(U1 - Ua)/(Ua - U2) = RX/R

Аналогично для ветви, содержащей сопротивления R1 и R2:

(U1 - Ub)/(Ub - U2) = R1/R2.

Если мост уравновешен, то это значит, что потенциалы точек a и b одинаковы. Тогда левые части последних равенств равны. Значит, равны и их правые части, т.е.

RX/R = R1/R2, тогда RX = R (R1/R2). (6)

Таким образом, чтобы вычислить RX, надо знать значение R и значение отношения сопротивлений R1 и R2 (причем каждое из них в отдельности знать не надо).

В выпускаемых промышленностью мостах предусмотрена возможность устанавливать значения отношения R1/R2 ступенчато, например, 0.01; 0.1; 1; 10; 100 и т.д Нужное значение отношения устанавливается на панели прибора. Сопротивление R в таких приборах - это магазин сопротивлений, на котором ручками, выведенными на лицевую панель моста, можно установить и отсчитать нужное значение. Измеряемое сопротивление присоединяется к клеммам, также выведенным на лицевую панель. Уравновешивание моста, а значит и измерение RX, проводится так: устанавливают какое-либо значение R1/R2 и подбирают поворотом ручек магазина сопротивлений такое значение R, чтобы нуль-индикатор показывал отсутствие тока. Тогда величину RX получают, умножив подобранное значение R (его отсчитывают на панели прибора) на установленное значение отношения R1/R2. Если при выбранном значении R1/R2 уравновесить мост не удается, то выбирают другое значение R1/R2.

В данной работе используется мост Р577. Хотя он называется мостом переменного тока (и является таковым), но в нем предусмотрена возможность использовать его как мост постоянного тока. Относительная погрешность измерения этим прибором составляет 1%. Более подробная информация о погрешности этого прибора приведена на левой боковой панели.

В данной работе используется мост Р577. Хотя он называется мостом переменного тока (и является таковым), но в нем предусмотрена возможность использовать его как мост постоянного тока. Относительная погрешность измерения этим прибором составляет 1%. Более подробная информация о погрешности этого прибора приведена на левой боковой панели.

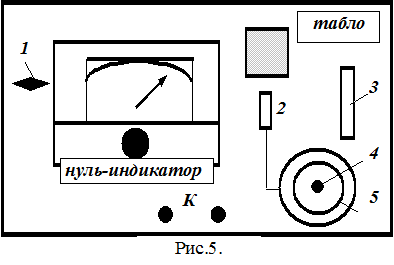

На рис.5 показана лицевая панель моста Р577 (приведены только те ручки управления, которые используются в этой работе). Установка значения отношения R1/R2 производится ручкой 2. Ее устанавливают против нужного числа в таблице, расположенной над ней. Подбор значения R производится поворотом ручек 4 и 5. Отсчет значения R (после уравновешивания моста) - на лимбах этих ручек. Тумблер 1 служит для подключения к схеме источника постоянного или переменного тока. Ручка 3 является переключателем рода работ. При измерении сопротивлений она должна быть в таком положении, чтобы на световом табло над ней появилась символическая схема.

На рис.5 показана лицевая панель моста Р577 (приведены только те ручки управления, которые используются в этой работе). Установка значения отношения R1/R2 производится ручкой 2. Ее устанавливают против нужного числа в таблице, расположенной над ней. Подбор значения R производится поворотом ручек 4 и 5. Отсчет значения R (после уравновешивания моста) - на лимбах этих ручек. Тумблер 1 служит для подключения к схеме источника постоянного или переменного тока. Ручка 3 является переключателем рода работ. При измерении сопротивлений она должна быть в таком положении, чтобы на световом табло над ней появилась символическая схема.

В данной работе для измерения сопротивлений используется также цифровой комбинированный прибор (тестер) Щ4300. В этом приборе осуществляется преобразование измеряемых величин в пропорциональное им напряжение постоянного тока. В частности, если через измеряемое сопротивление пропускать точно известный ток, то падение напряжения на нем будет пропорционально величине сопротивления. Преобразование непрерывного сигнала в дискретный и измерение его в этом приборе производится методом двухтактного интегрирования, который заключается в следующем. В течение строго заданного промежутка времени (первый такт интегрирования) на вход специального устройства, называемого интегратором, поступает постоянный ток, пропорциональный измеряемому сигналу. При этом выходное напряжение интегратора линейно увеличивается со скоростью, пропорциональной измеряемому сигналу. По окончании первого такта интегратор отключается от цепи измеряемого сигнала и на вход его от источника эталонного напряжения. Полярность этого источника выбирается так, что напряжение на выходе интегратора линейно уменьшается. Скорость такого уменьшения будет пропорциональна величине эталонного напряжения. При достижении выходным напряжением "нулевого" уровня интегратор от эталонного источника отключается. Таким образом, измеряемый сигнал оказывается пропорциональным времени контакта интегратора с источником эталонного напряжения.

В свою очередь, этот промежуток времени определяется путем сравнения его с периодом колебаний высоко стабильного генератора опорной частоты. То есть определяется, какое число таких периодов заполняет измеряемый временной интервал. Очевидно, что это число пропорционально измеряемой величине. Поскольку коэффициент пропорциональности известен, то на цифровое табло сразу выводится значение измеряемой величины. Следует отметить, что преобразование измеряемой величины в пропорциональный ей промежуток времени характерно для большинства цифровых приборов, однако способы такого преобразования могут существенно различаться.

В приборе Щ4300 результат измерения выводится на цифровое табло в виде числа с так называемыми 3.5 десятичными знаками. Термин «3.5 десятичных знака» означает, что в четырехзначном числе, выведенном на табло, старший разряд может принимать лишь значения 0 или 1. В соответствии с этим прибор имеет 5 диапазонов измерения сопротивлений: до 200 Ом, до 2 кОм, до 20 кОм, до 200 кОм и до 2000 кОм. Выбор нужного диапазона осуществляется нажатием кнопок на передней панели прибора, имеющей надписи 200, 2, 20, 200 и 2000.

Относительная погрешность измерения зависит от выбранного диапазона и определяется по формулам, приведенным в паспорте:

в диапазоне до 200 Ом - R/RX = 1+0.5 (RK /RX -1)(%),

в диапазоне до 2 кОм и до 20 кОм - R/RX = 0.5+0.3 (RK/RX -1) (%).

В этих формулах RK - конечное значение диапазона (200 Ом, 2 кОм и т.д.), а RX - показание прибора.

3. Экспериментальная установка для измерения сопротивления проводника состоит из измерительного блока и вертикальной стойки с метрической шкалой. Они укреплены на общем основании. На стойке смонтированы два неподвижных кронштейна, между которыми натягивается исследуемый проводник. Вдоль стойки может перемещаться контактный зажим, с помощью которого можно изменять длину исследуемого участка проводника. Длина исследуемого участка измеряется при помощи метрической линейки с погрешностью DL = ± 2мм. Нижний, верхний и подвижный центральный контакты проводника соединены при помощи проводов с малым сопротивлением с измерительным блоком.

Измерительный блок обеспечивает подведение постоянного напряжения на исследуемый участок проводника. Величины напряжения и силы тока регулируются при помощи ручки, расположенной на правой стороне лицевой панели и могут измеряться при помощи вольтметра и миллиамперметра, встроенными в измерительный блок. Точность измерения I и U определяется классом точности этих приборов.

На лицевой панели блока расположена клавиша переключателя рода работы. При отжатой клавише искомое сопротивление можно измерить при помощи моста Витсона или тестера Щ4300. При нажатой клавише измерение сопротивления проводится методом вольтметра-амперметра. Выбор той или иной схемы подключения вольтметра и амперметра осуществляется переключателем выбора схем: переключатель отжат - точное измерение тока; если он нажат - точное измерение напряжения.

2015-06-28

2015-06-28 388

388