Первая система радиотелефонной связи, предлагавшая услуги всем желающим, начала свое функционирование в 1946 г. в г. Сент-Луис (США). Радиотелефоны, применявшиеся в этой системе, использовали обычные фиксированные каналы. Если канал связи был занят, то абонент вручную переключался на другой — свободный. Аппаратура была громоздкой и неудобной в использовании.

С развитием техники системы радиотелефонной связи совершенствовались: уменьшались габариты устройств, осваивались новые частотные диапазоны, улучшалось базовое и коммутационное оборудование, в частности, появилась функция автоматического выбора свободного канала (trunking). Но при огромной потребности в услугах радиотелефонной связи возникали и проблемы.

Главная из них — ограниченность частотного ресурса: число фиксированных частот в определенном частотном диапазоне не может бесконечно увеличиваться, поэтому радиотелефоны с близкими по частоте рабочими каналами начинают создавать взаимные помехи.

Ученые и инженеры разных стран пытались решить эту проблему. И вот в середине 40-х годов исследовательский центр Bell Laboratories американской компании AT&T предложил идею разбиения всей обслуживаемой территории на небольшие участки, которые стали называться сотами (от англ, cell — ячейка, сота). Каждая сота должна была обслуживаться передатчиком с ограниченным радиусом действия и фиксированной частотой. Это позволило бы без всяких взаимных помех использовать туже самую частоту повторно в другой ячейке (соте).

|

|

|

Но прошло более 30 лет, прежде чем такой принцип организации связи был реализован на аппаратном уровне. Причем в эти годы разработка принципа сотовой связи велась в различных странах мира не по одним и тем же направлениям.

Еще в конце 70-х годов начались работы по созданию единого стандарта сотовой связи для 5 североевропейских стран — Швеции, Финляндии, Исландии, Дании и Норвегии, который получил название NMT-450 (Nordic Mobile Telephone) и был предназначен для работы в диапазоне 450 МГц. Эксплуатация первых систем сотовой связи этого стандарта началась в 1981 г. Но еще на месяц раньше система сотовой связи стандарта NMT-450 вступила в эксплуатацию в Саудовской Аравии.

Сети на основе стандарта NMT-450 и его модифицированных версий стали широко использоваться в Австрии, Голландии, Бельгии, Швейцарии, а также в странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. На базе этого стандарта в 1985 г. был разработан стандарт NMT-900 диапазона 900 МГц, который позволил расширить функциональные возможности системы и значительно увеличить абонентскую емкость системы.

В 1983 г. в США, в районе Чикаго, после ряда успешных полевых испытаний вступила в коммерческую эксплуатацию сеть стандарта AMPS (Advanced Mobile Phone Service). Этот стандарт был разработан в исследовательском центре Bell Laboratories.

|

|

|

В 1985г. в Великобритании был принят в качестве национального стандарт TACS (Total Access Communications System), разработанный на основе американского стандарта AMPS. В 1987 г. в связи с резким увеличением в Лондоне числа абонентов сотовой связи была расширена рабочая полоса частот. Новая версия этого стандарта сотовой связи получила название ETACS (Enhanced TACS).

Во Франции, в отличие от других европейских стран, в 1985 г. был принят стандарт Radiocom-2000. С 1986 г. в скандинавских странах начал применяться стандарт NMT-900.

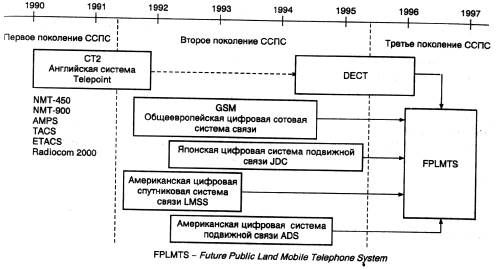

Все вышеперечисленные стандарты являются аналоговыми и относятся к первому поколению систем сотовой связи (рис. 3.1). Аналоговыми эти системы называются потому, что в них используется аналоговый способ передачи информации с помощью обычной частотной (ЧМ) или фазовой (ФМ) модуляции, как и в обычных радиостанциях. Этот способ имеет ряд существенных недостатков: возможность прослушивания разговоров другими абонентами, отсутствие эффективных методов борьбы с замираниями сигналов под влиянием окружающего ландшафта и зданий или вследствие передвижения абонентов.

Кроме этого, использование различных стандартов сотовой связи и большая перегруженность выделенных частотных диапазонов стали препятствовать ее широкому применению. Ведь иногда по одному и тому же телефону было невозможно из-за взаимных помех разговаривать даже абонентам, находящимся в двух соседних странах (особенно в Европе).

Рис. 3.1. Поколения систем сотовой подвижной связи и этапы их развития

Увеличить число абонентов можно было лишь двумя способами: расширив частотный диапазон (как, например, это было сделано в Великобритании — ETACS) или перейдя к рациональному частотному планированию, позволяющему гораздо чаще использовать одни и те же частоты.

Использование новейших технологий и научных открытий в области связи и обработки сигналов позволило подойти к концу 80-х годов к новому этапу развития систем сотовой связи — созданию систем второго поколения, основанных на цифровых методах обработки сигналов.

С целью разработки единого европейского стандарта цифровой сотовой связи для выделенного в этих целях диапазона 900 МГц в 1982 г. Европейская Конференция Администраций Почт и Электросвязи (СЕРТ) — организация, объединяющая администрации связи 26 стран, — создала специальную группу Groupe Special Mobile. Аббревиатура GSM и дала название новому стандарту (позднее, в связи с широким распространением этого стандарта во всем мире, GSM стали расшифровывать как Global System for Mobile Communications). Результатом работы этой группы стали опубликованные в 1990 г. требования к системе сотовой связи стандарта GSM, в котором используются самые современные разработки ведущих научно-технических центров. К ним, в частности, относятся временное разделение каналов, шифрование сообщений и защита данных абонента, использование блочного и сверточного кодирования, новый вид модуляции — GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying).

В 1989 г., за год до появления технического обоснования GSM, британский Департамент торговли и промышленности DTI (Department of Trade and Industry) опубликовал концепцию «Подвижные телефоны», которая после внесения дополнений и изменений получила название «Сети персональной связи» — PCN (Personal Communication Networks). Целью реализации концепции было создание конкуренции между основными участниками рынка подвижной радиосвязи, чтобы к 2000 г. их абонентами стало около 15% населения страны.

Не отставала от Европы и Америка, провозгласившая свою концепцию «Услуги персональной связи» — PCS (Personal Communication Services). Ее целью был 50%-ный охват населения страны к 2000 г. Для реализации этой концепции Федеральная комиссия связи США выделила три частотных участка в диапазоне 1,9 — 2,0 ГГц (широкополосные PCS) и один участок в диапазоне 900 МГц (узкополосные PCS).

|

|

|

В США в 1990 г. американская Промышленная Ассоциация в области связи TIA (Telecommunications Industry Association) утвердила национальный стандарт IS-54 цифровой сотовой связи. Этот стандарт стал более известен под аббревиатурой D-AMPS или ADC. В отличие от Европы, в США не были выделены новые частотные диапазоны, поэтому система должна была работать в полосе частот, общей с обычным AMPS.

Одновременно американская компания Qualcomm начала активную разработку нового стандарта сотовой связи, основанного на технологии шумоподобных сигналов и кодовом разделении каналов, — CDMA (Code Division Multiple Access).

В 1991 г. в Европе появился стандарт DCS-1800 (Digital Cellular System 1800 МГц), созданный на базе стандарта GSM. Великобритания сразу же приняла его в качестве основы для разработки уже упоминавшейся концепции PCN, что стало началом его победоносного шествия по континентам земного шара.

В развитии сотовой связи от Европы и США не отставала и Япония. В этой стране был разработан собственный стандарт сотовой связи JDC (Japanese Digital Cellular), близкий по своим показателям к американскому стандарту D-AMPS. Стандарт JDC был утвержден в 1991 г. Министерством почт и связи Японии.

В 1992 г. в Германии вступила в коммерческую эксплуатацию первая система сотовой связи стандарта GSM.

В 1993 г. в США после ряда успешных испытаний Промышленная Ассоциация в области связи TIA приняла стандарт CDMA как внутренний стандарт цифровой сотовой связи, назвав его IS-95. В сентябре 1995 г. в Гонконге была открыта коммерческая эксплуатация первой сети стандарта IS-95.

В 1993 г. в Великобритании вступила в эксплуатацию первая сеть DCS-1800 One-2-One, которая насчитывает уже более 500 тыс. абонентов.

Что такое сотовая связь, Россия узнала лишь на закате перестройки. В Санкт-Петербурге, а затем и в Москве появились системы стандарта NMT-450i (усовершенствованный стандарт NMT-450). А принятие в 1994 г. Концепции развития сетей сухопутной подвижной связи стало мощным катализатором дальнейшего развития сотовой связи в национальном масштабе. И если с внедрением стандартов NMT и AMPS наша страна отстала лет на десять, то провозглашение стандарта GSM в качестве одного из двух федеральных стандартов (NMT и GSM) сократило этот временной разрыв примерно до трех лет.

|

|

|

Четкая ориентация на прогрессивные мировые технологии дает возможность России не отставать от ведущих стран мира в развитии современных систем подвижной радиосвязи. Не отстает Россия и по внедрению прогрессивного стандарта CDMA. Условия развития сетей CDMA в России определены приказом Министерства связи РФ № 18 от 24 февраля 1996 г., где указано, что сети CDMA ориентированы на предоставление услуг стационарным абонентам. Но допускается возможность их применения из соты в соту, т. е. обеспечивается ограниченная подвижность абонентов. Первая сеть стандарта CDMA открыта в Челябинске, планируется запуск сетей CDMA в Москве и Санкт-Петербурге.

Дальнейшее развитие сотовой подвижной связи осуществляется в рамках создания проектов систем третьего поколения, которые будут отличаться унифицированной системой радиодоступа, объединяющей существующие сотовые и «бесшнуровые» системы с информационными службами XXI в. Они будут иметь архитектуру единой сети и предоставлять связь абонентам в различных условиях, включая движущийся транспорт, жилые помещения, офисы и т. д. В Европе такая концепция, получившая название UMTS (универсальная система подвижной связи), предусматривает объединение функциональных возможностей существующих цифровых систем связи в единую систему третьего поколения FPLMTS (Future Public Land Mobile Telephone System) с предоставлением абонентам стандартизированных услуг подвижной связи. Работы по созданию международной системы подвижной связи общего пользования FPLMTS ведутся Международным союзом электросвязи. Для нее определен диапазон частот 1—3 ГГц, в котором будут выделены полосы шириной 60 МГц для стационарных станций и 170 МГц — для подвижных станций. Начало испытаний наземных компонентов системы ожидается в 2000 г., а ввод спутниковой подсистемы FPLMTS в полосах частот 1980-2010 и 2170-2200 МГц — в 2010 г.

Принципиально новым шагом в развитии систем сотовой подвижной связи стали одобренные международной организацией стандартов (ISO) концепция интеллектуальных сетей связи и модели открытых систем (OSI). Концепция построения интеллектуальной сети используется сегодня для создания всех перспективных цифровых сотовых сетей с микро- и макросотами. Она предусматривает объединение систем сотовой подвижной связи, систем радиовызова и персональной связи при условиях оперативного предоставления абонентам каналов связи и развития услуг. Модели OSI интерпретируют процесс передачи сообщений как взаимодействие функциональных взаимосвязанных уровней, каждый из которых имеет встроенный интерфейс на смежном уровне.

2015-06-24

2015-06-24 1731

1731