Шаг 1. Табуляция первичных данных – представление их в виде таблицы № 1.

ТАБЛИЦА № 1

Результаты теста "Стационарные прогрессивные матрицы Равена" у выборки (n = 50)

учащихся 6 класса, школы № 136, Автозаводского района г. Н.Новгорода (от

12.12.2000)

· объём выборки n = 50 человек

Шаг 2. Разбивка выборки на интервалы: определение числа интервалов и ширины интервалов.

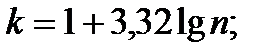

k – Число интервалов.

Определяется: а) по формуле Стерджеса  б) по таблице № 2 – в зависимости от объёма выборки; в) чаще всего

б) по таблице № 2 – в зависимости от объёма выборки; в) чаще всего  .

.

ТАБЛИЦА № 2

Выбор числа интервалов в связи с обьемом группировки.

| Объём выборки (n) | Число интервалов (k) |

| 25 – 40 | 5 – 6 |

| 40 – 60 | 6 – 8 |

| 60 – 100 | 7 – 10 |

| 100 – 200 | 8 – 12 |

| Больше 200 | 10 - 15 |

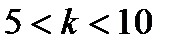

В предлагаемом варианте при n = 50, выбирается k = 7; т.е. пользуясь таблицей № 2, выбираем 7 интервалов группировки.

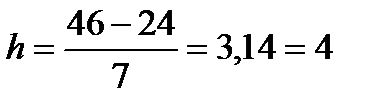

Шаг 3. Определение ширины интервалов (h): по формуле:

где  - минимальная варианта выборки (в таблице 1 -

- минимальная варианта выборки (в таблице 1 -  =24),

=24),

- максимум варианта выборки (в таблице 1 -

- максимум варианта выборки (в таблице 1 -  =46).

=46).

(полученная величина h = 3,14 округляется до целого в большую сторону, т.о. принимаем h = 4).

Дальнейшая работа идёт по заполнению таблицы № 3.

ТАБЛИЦА № 3

Группировка непрерывных первичных данных.

| Номера столбцов | ||||||||

| № интервала | Границы интервала | Точные границы интервала  | Центр интервала  | Распределение данных | Частоты  | Накопленные частоты  | Частости  | Накопление частости  |

| 22-26 | 21,5-25,5 | 23,5 | \\ | 0,04 | 0,04 | |||

| 26-30 | 25,5-29,5 | 27,5 | \\\\ | 0,08 | 0,12 | |||

| 30-34 | 29,5-33,5 | 31,5 | \\\\\\\\\\\\ | 0,24 | 0,36 | |||

| 34-38 | 33,5-37,5 | 35,5 | \\\\\\\ | 0,14 | 0,50 | |||

| 38-42 | 37,5-41,5 | 39,5 | \\\\\\\\\\\\\\\ | 0,30 | 0,80 | |||

| 42-46 | 41,5-45,5 | 43,5 | \\\\\\\ | 0,14 | 0,96 | |||

| 46-50 | 45,5-49,5 | 47,5 | \\\ | 0,06 | 1,00 |

Проверка:

Сумма=50

1,00

Шаг 4. Намечаются границы интервалов группировки (работа со столбцом 2 в таблице 3)

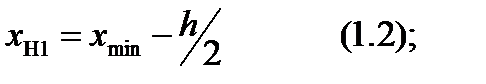

Нижняя граница первого интервала определяется по формуле:

где  - нижняя граница первого интервала.

- нижняя граница первого интервала.

- минимальная варианта выборки,

- минимальная варианта выборки,

- ширина выбранного интервала.

- ширина выбранного интервала.

Для приведённого примера:  .

.

Нижняя граница второго интервала

,

,

будет в то же время верхней границей первого интервала  и в нашем случае:

и в нашем случае:  .

.

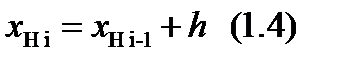

Используя формулу:

где  - нижняя граница i–го интервала (вместо i может стоять любое число – 1,2,…,9)

- нижняя граница i–го интервала (вместо i может стоять любое число – 1,2,…,9)

- нижняя граница, предшествующая i – му интервалу (например, если i–й интервал 4–ый, то предшествующий – 3–й);

- нижняя граница, предшествующая i – му интервалу (например, если i–й интервал 4–ый, то предшествующий – 3–й);

- ширина находимого интервала.

- ширина находимого интервала.

находим последующие (3-7) границы интервалов и заполняем столбец 2 в таблице 3:

Шаг 5. Намечаются точные границы интервалов.

(Чтобы не было неопределённости попадания вариант в 2 интервала: например, куда отнести 30? В конец второго или начало третьего интервала?)

ПРОИЗВОДИТСЯ: УМЕНЬШЕНИЕМ ВЕРХНИХ ГРАНИЦ ВСЕХ ИНТЕРВАЛОВ НА ВЕЛИЧИНУ РАВНУЮ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ПРИЗНАКОВ (Для целого числа ТИП = 0,1, и в нашем случае можно выбрать – 0,5) и см. столб. 3.

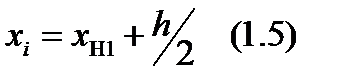

Шаг 6. Вычисление центра интервала группировки -

По формуле:  заполняется столбец 4, где

заполняется столбец 4, где  - центр i го интервала группировки,

- центр i го интервала группировки,  - нижняя граница i – го интервала группировки,

- нижняя граница i – го интервала группировки,  - ширина интервала группировки.

- ширина интервала группировки.

Шаг 7. Заполнение столбца 5.

Распределение вариант выборки (из табл. №1.) по точным границам интервалам группировки, где считывается каждая варианта (n - 50) и в виде черточки (/) заносится в столбец 5.(в соответственный интервал.) Например: в приведенном случае (табл. 1) среди полученных эмпирических данных n=50,только 2 варианты попадают в 1-ый интервал, т.е. в интервале от 21,5(значит 22) до 25,5 (значит 25) находятся две варианты.

Шаг 8. Заполнение столбца 6.

Частоты интервалов -  , - число, показывающее, сколько раз варианты, относящиеся к каждому интервалу группировки, встречаются в выборке, (их общая сумма всегда равна объему выборки) Из графической формы столбца 5 переносятся в числовую форму столбца 6.

, - число, показывающее, сколько раз варианты, относящиеся к каждому интервалу группировки, встречаются в выборке, (их общая сумма всегда равна объему выборки) Из графической формы столбца 5 переносятся в числовую форму столбца 6.

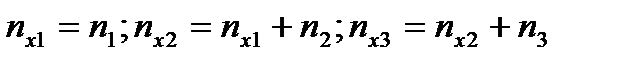

Шаг 9. Накопленные частоты интервалов -  ,

,

это число, полученное последовательным суммированием частот  в направление от

в направление от

1 – го интервала к 7 – му:  и т.д.

и т.д.

Шаг 10. Частости -  (столбец 8).

(столбец 8).

Отношение частоты  к объёму выборки

к объёму выборки  (в нашем случае

(в нашем случае  ).

).

Частость интервала определяется путём деления частоты интервала на объём выборки:

Шаг 11. Накопление частости  (столбец 9).

(столбец 9).

Определяется как отношение накопленной частоты  (столбец 7) к объёму выборки

(столбец 7) к объёму выборки

, по формуле:

, по формуле:

Таким образов заполняется статистическая таблица №3, представляющая экспериментальные данные. Часто исследователь ограничивается подсчетом частот (столбец 6),если конечной целью его является графическое представление экспериментальных данных и анализ кривой распределения. Остальные данные  ,

,  ,

,  являются необходимыми для числового представления результатов исследования, что мы рассмотрим ниже.

являются необходимыми для числового представления результатов исследования, что мы рассмотрим ниже.

2015-07-14

2015-07-14 1032

1032