На основе многочисленных экспериментальных данных и анализа теоретических исследований ведущих психолингвистов мира А.А. Леонтьевым была разработана целостная концепция о структуре акта речевой деятельности, центральное место в которой занимает модель порождения речевого высказывания.[227]

По модели А.А. Леонтьева процесс порождения речевого высказывания включает пять последовательных, взаимосвязанных этапов (или «фаз»).

• Исходным моментом («истоком») высказывания является мотив. Мотивация порождает речевую интенцию (намерение) – направленность сознания, воли, чувства индивида на какой-либо предмет (в нашем случае – на предмет речевой деятельности). «Исходным для всякого высказывания является мотив, т. е. потребность выразить, передать определенную информацию» (119, с. 41).

Рассматривая этот этап порождения речи, А.А. Леонтьев приводит весьма удачное, на его взгляд, определение Дж. Миллера – «образ результата». «На этом этапе говорящий имеет „Образ результата“, но еще не имеет Плана действия, которое он должен произвести, чтобы этот результат получить».[228] По Б. Скиннеру, мотивом речевого высказывания может быть: требование (к выполнению определенного действия) или «манд», обращение информационного характера (сообщение) — «такт» и, наконец, – желание выразить в развернутой языковой форме (т. е. сформулировать) какую-либо мысль — «цепт» (327). Сам мотив при этом не имеет четко определенного смыслового содержания.

|

|

|

• На следующем этапе порождения речевого высказывания мотив к речевому действию вызывает к жизни замысел, который, в свою очередь, «трансформируется» в обобщенную смысловую схему высказывания. Основываясь на теоретической концепции А.Р. Лурии, А.А. Леонтьев считает, что на этапе замысла впервые происходит выделение темы и ремы

будущего высказывания и их дифференциация, т. е. определяется – о чем

надо сказать (предмет высказывания или его тема) и что

именно надо сказать об этом предмете (ситуации, факте, явлении окружающей действительности) – рема высказывания. На данной фазе порождения речи эти два основных структурно-семантических компонента высказывания «существуют» (и соответственно осознаются говорящим) «глобально», в т. н. симультанном, нерасчлененном виде (119, 120).

• Следующий – ключевой этап порождения речи – этап внутреннего программирования. А.А. Леонтьевым было выдвинуто положение о внутреннем программировании высказывания, рассматриваемом как процесс построения некоторой смысловой схемы, на основе которой порождается речевое высказывание. Такое программирование может быть двух типов: программирование отдельного конкретного высказывания и речевого целого (118, с.7).

|

|

|

Основываясь на взглядах Л.С. Выготского, касающихся психологического анализа процесса речи, А.А. Леонтьев считает, что при порождении отдельного РВ программирование заключается в двух взаимосвязанных процессах оперирования с единицами внутреннего (субъективного) кода. Сюда относится: а) приписывание этим единицам определенной смысловой нагрузки; б) построение функциональной иерархии этих единиц. Второй процесс составляет основу синтаксической организации будущего высказывания Основными операциями, на основе которых реализуется данный этап построения речевого высказывания, являются:

– Операции определения основных смысловых элементов (смысловых «звеньев», или единиц) предметного содержания речевого высказывания. Эти элементы (в потенциально возможном их количестве) соответствуют реально существующим элементам (объектам) предметного содержания того фрагмента окружающей действительности, который должен быть отображен в данном речевом высказывании. В составе указанных операций очень важной является операция выбора тех единиц смыслового содержания (из числа всех возможных), которые «актуальны» для говорящего или пишущего в данной ситуации речевой коммуникации. Последнее, в свою очередь, определяется мотивами и целевой установкой речи первого субъекта речевой деятельности (говорящего или пишущего).

– Операция определения «иерархии» смысловых единиц в «контексте» будущего РВ, определение главного и второстепенного, «основного» и уточняющих моментов в содержании речевого высказывания. При этом важное значение имеет то, на чем сосредоточено внимание говорящего (например, на субъекте или объекте высказывания), каковы его установки на слушателя. «Внутренняя программа высказывания представляет собой иерархию пропозиций, лежащих в его основе. Эта иерархия формируется у говорящего на базе определенной стратегии ориентировки в описываемой ситуации, зависящей от „когнитивного веса“ того или иного компонента этой ситуации» (133, с. 114). Так, известный пример Л.С. Выготского: «Я видел сегодня, как мальчик в синей блузе и босиком бежал по улице» (45, с. 355) допускает различную интерпретацию высказывания в зависимости от того, что именно является для говорящего основным, а что – второстепенным.

– Операция определения последовательности отображения смысловых элементов в речевом высказывании.

Как указывает А.А. Леонтьев, возможны три основных типа процессов оперирования с «единицами» программирования. Во-первых, это операция включения, когда одна кодовая единица (образ) получает две или несколько функциональных характеристик разной «глубины». Например: (Кот + ученый) + ходит. Во-вторых, операция перечисления, когда одна кодовая единица получает характеристики одинаковой «глубины» (могучее + Племя + лихое). В-третьих, это операция сочленения, которая является частным случаем операции включения и возникает, когда функциональная характеристика относится одновременно к двум кодовым единицам: Колдун + (несет + (богатыря)) или ((колдун) + несет) + Богатыря (133, с. 115).

Основываясь на концепции Н.И. Жинкина о кодах внутренней речи, А.А. Леонтьев полагает, что характер (или «вид») кода программирования «может варьироваться в широких пределах, но наиболее типичным случаем является вторичный зрительный образ, возникающий на языковой основе» (119, с. 184).

Составление смысловой программы на этапе внутреннего программирования осуществляется на основе особого, весьма специфического кода внутренней речи.

«Кодом внутреннего программирования является предметно-схемный или предметно-изобразительный код по Н.И. Жинкину. Иначе говоря, в основе программирования лежит образ, которому приписывается некоторая смысловая характеристика. Эта смысловая характеристика и есть предикат к данному элементу. А вот что происходит дальше – зависит от того, какой компонент является для нас основным» (133, с.115).

|

|

|

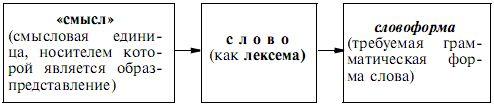

• Следующим этапом речепорождения является этап лексико-грамматического развертывания высказывания. Этот этап можно, по мнению АА. Леонтьева, соотнести с переходом от плана внутренней речи к семантическому плану (по Л.С. Выготскому). В рамках его выделяются, в свою очередь, нелинейный и линейный этапы лексико-грамматического структурирования.

Нелинейный этап заключается в переводе составленной (смысловой) программы с субъективного (индивидуального) кода на объективный (общеупотребимый) языковой

код, в «приписывании» семантическим единицам (смысловым элементам) «функциональной нагрузки», имеющей в своей основе грамматические характеристики. По АА Леонтьеву, этот процесс схематически можно представить следующим образом:

Основной операцией, реализующей этот подэтап, является операция отбора слов (реже – целых словосочетаний) для обозначения элементов смысловой программы – смысловых единиц субъективного кода. Выбор слов в процессе порождения речи, по А.А. Леонтьеву, определяется тремя группами факторов: ассоциативно – семантическими характеристиками слов, их звуковым обликом и субъективной вероятностной характеристикой (119, с. 186). В результате реализации нелинейного этапа создается набор языковых единиц объективного кода, например набор слов типа «Девочка / яблоко | красное / есть»

23) В общении людей и в их познавательной деятельности исключительно важную роль играет умение понимать письменные тексты, особенно тексты, написанные на русском языке, на котором публикуется большое количество мировой научно-технической и художественной литературы.

Многими психологами изучалось понимание разных текстов: художественных ([3], [4], [8], [17], [18], [25] и др.), научных и учебных ([7], [10], [13], [23], [24], [27] и др.), а также текстов, написанных на иностранных языках ([9], [11], [14], [22] и др.). Понимание текста предполагает понимание каждого предложения в нем. Однако психологические механизмы понимания отдельных предложений, а также уровни их понимания и способы диагностики уровня понимания каждого предложения читателем в настоящее время изучены недостаточно. Некоторые психологи считают, что изолированные предложения не могут быть предметом психологического анализа, так как они не заключают в себе смысла. Однако в исследованиях лингвистов [1] и психологов [8] показано, что смысл таким предложениям присущ. В частности, Н. И. Жинкин писал: «Разве в отдельном предложении действительно нет смысла? Пожалуй, более точно было бы сказать, что в отдельном предложении нет точного смысла, но какой-то смысл все же есть» ([8; 94], курсив наш. — М. М.).

|

|

|

Цель нашего исследования — выявление уровней понимания изолированных графических (записанных) предложений при их восприятии и изыскание способов объективной диагностики уровня понимания предложения каждым читателем. При выявлении уровней понимания предложений мы исходили из того, что предложение — многоаспектная единица языка, речи и текста, которой присущи разнообразные признаки. Ориентировка на существенные признаки предложения обеспечивает понимание различных аспектов содержания и смысла предложения. Некоторые признаки предложения фиксируются в языке знаками (маркируются); такие признаки мы будем называть внешними в отличие от внутренних признаков предложения, которые не маркируются в языке. К внутренним признакам относятся синтаксические, логические, смысловые и другие признаки предложения. Без ориентировки на внутренние признаки предложения невозможно понимание его смысла, а также невозможна классификация текста на предложения.

Для ориентировки на внутренние признаки предложения необходима их объективация, т. е. их обнаружение и маркировка какими-либо знаками. Традиционный синтаксис не занимается исследованием внутренних признаков предложения, поэтому его процедуры не пригодны для их объективации. Проведенное нами исследование показало, что объективация внутренних признаков предложения может быть осуществлена с помощью процедур логико-синтаксического и логико-семантического анализов, которые будут описаны ниже.

В наших исследованиях мы исходили из того, что содержание предложений имеет два аспекта: 1) лексическое содержание, в котором фиксируется определенная информация, воспринимаемая читателем1, и 2) логическое

содержание, под которым мы подразумеваем наличие в тексте предложения относительно законченной мысли. Соответственно двум аспектам содержания предложения можно выделить следующие уровни понимания предложения:

I уровень — понимание лексического содержания предложения — осуществляется с ориентировкой на лексические признаки предложения, в частности на лексические значения слов, из которых составлен текст предложения. Знание значения каждого слова для понимания лексического содержания предложения необходимо; незнание (непонимание) значения хотя бы одного слова может привести к полному непониманию предложения или к искаженному пониманию содержания всего текста [22]. Слова в предложении связаны разнообразными связями, в том числе и грамматическими, ориентировка на которые также необходима для понимания лексического содержания предложения.

II уровень — понимание логического содержания предложения — наличия в тексте относительно законченной мысли. На этом уровне происходит классификация текста как предложения или вычленение предложения из текста как его единицы. Распознавание предложения, как изолированного, так и включенного в связный текст, происходит с ориентировкой на логико-грамматические признаки предложения и прежде всего на представленное в тексте предложения логическое ядро мысли, образуемое главными компонентами мысли — субъектом и предикатом. В языке логическое ядро мысли фиксируется в грамматической основе предложения; она может быть полной, состоящей из обоих главных членов предложения, или неполной — в таких случаях в ее структуру входит только один из главных членов — сказуемое (реже — подлежащее). Ориентировка на распознанную грамматическую основу предложения обеспечивает понимание того, что в предложении высказана относительно законченная мысль, т. е. понимание его логического содержания.

Кроме содержания каждому предложению присущ смысл. Можно выделить различные аспекты смысла предложений. Ориентировка на смысловые признаки, характерные для разных аспектов смысла предложения, обеспечивает различные уровни понимания предложений.

III уровень — понимание основного смысла предложения. Под основным смыслом предложения мы понимаем заключенное в тексте предложения коммуникативное намерение (КН) автора, т. е. цель высказанной им мысли. КН — это то «потаенное» (в терминах Л.С. Выготского), которое лежит в самой глубине мышления человека— в его мотивационной сфере. Для того чтобы понять КН автора, мало понять лексическое и логическое содержание предложения. Необходимо, как указывает Н.И. Жинкин [8], знать то, что было сказано ранее, и то, что будет сказано позднее2.

Понимание основного смысла изолированных предложений имеет весьма «общий» характер: читатель осознает лишь, что в предложении содержится некое сообщение или вопрос, волеизъявление и т. п. «Тонкое» же понимание основного смысла предложения возможно только с учетом контекста, в который оно включено (для устных предложений — с учетом ситуации общения).

Понимание основного смысла изолированных предложений происходит с ориентировкой на поставленные конечные знаки препинания: каждый конечный знак препинания (ЗП) — показатель определенного типа КН. Кроме ориентировки на конечные ЗП, для понимания основного смысла изолированных предложений важное значение имеет учет морфологических признаков слов, использованных в тексте [1], а также учет смысловой «нагрузки» (смыслового «веса») слов, из которых составлен текст.

IV уровень — понимание логического смысла предложения. Логическим смыслом предложения мы называем суть высказанной в нем мысли. В простых предложениях, взятых вне контекста, логический смысл фиксируется в узком логическом значении сказуемого,

которое является логическим центром таких предложений.

Логический центр предложения, включенного в связный текст, может не совпадать со сказуемым, а соотноситься с любым членом предложения (см. исследования, посвященные проблеме актуального членения предложения [19] и др.).

Узкие логические значения сказуемого многообразны: сказуемое может обозначать действие субъекта (Мальчик читает), состояние субъекта (Мальчик спит), признаки субъекта по его деятельности, например его профессию (Он был парикмахером), сущность субъекта по его деятельности (Горький — писатель) и другие характеристики субъекта по его деятельности.

П.А. Лекант [13] описывает более 100 узких логических значений сказуемого.

Узкое логическое значение сказуемого — внутренний признак предложения; его объективация осуществляется с помощью одной из процедур логико-синтаксического анализа — процедуры замены содержательных слов модельными3. В наших исследованиях предложены модельные слова для замены простых (глагольных) сказуемых, и модельные конструкции — для замены составных сказуемых разных типов, а также для остальных членов предложения [16], [17].

Логический смысл сложных предложений фиксируется разными способами: для союзных сложных предложений используются в этих целях союзы и союзные слова, которыми соединены части сложного предложения. Так, союз потому что фиксирует причинные отношения частей сложного предложения, союз поэтому — следственные и т. д. Логический смысл бессоюзных сложных предложений фиксируется с помощью того ЗП, который стоит между частями сложного предложения. Для понимания логического смысла таких предложений необходима объективация смыслоразличительной функции поставленного в предложении ЗП; она обеспечивается использованием модельных союзов, которые мысленно вставляются между частями бессоюзного сложного предложения, проясняя (объективируя) функцию поставленного в нем ЗП.

Если же требуется постановка ЗП в бессоюзном сложном предложении, то использование модельных союзов обеспечивает их правильный выбор.

V уровень — понимание добавочного смыслового оттенка (оценочного, эмоционального, побудительного и др.), если таковой присущ изолированному предложению, обеспечивается ориентировкой на разнообразные признаки предложения и прежде всего на семантический «вес» использованных в нем слов, который устанавливается соответствием слова его семантическому «полю». Для передачи добавочного смыслового оттенка большее значение как раз имеет несоответствие слова своему «полю»4. Это явление изучено психологами как несовпадение значения слов с их смыслом ([8], [9], [18], [24] и др.).

Важное значение для понимания добавочного смыслового оттенка, если он присущ предложению, имеет ориентировка на морфологические признаки слов. В работах лингвистов много внимания уделено анализу морфологических способов представления смысла предложения ([1] и др.). Однако нередко именно нарушение морфологических норм придает предложению добавочный смысловой оттенок. Л.С. Выготский (там же, с. 334) цитирует А.С. Пушкина:

Как уст румяных без улыбки,

Без грамматической ошибки

Я русской речи не люблю

Исключительно важное значение имеет для понимания добавочного смыслового оттенка, присущего изолированному предложению, ориентировка на сочетание конечных ЗП (сочетание

вопросительного знака с восклицательным, восклицательного с многоточием и др.). Каждое такое сочетание придает предложению определенный смысловой оттенок [5; 29].

Кроме перечисленных уровней понимания предложения можно выделить еще один — VI уровень — понимание (осознавание) способов представления в предложениях разнообразных характеристик мыслей. Осознавание может быть полным и неполным. При полном осознавании вычленяются все маркированные признаки предложения и объективируются все немаркированные. Такое осознавание предполагает, во-первых, знание состава характеристик мыслей, во-вторых, знание того, каким способом характеристики мысли представляются в языке, в частности в графических предложениях, в-третьих, умение объективировать внутренние признаки предложения. Полное осознаваниеразнообразных признаков предложения возможно, по словам видного зарубежного лингвиста В.О. Якобсона, «только через вмешательство опытного лингвистического мышления, вооруженного строго научной методологией» [30; 165].

Уровни понимания предложения не могут быть выявлены с помощью известных методик, применяемых при изучении уровней понимания связных текстов (методики пересказа, реферирования и др.) ([20], [21] и др.), так как использование подобных методик не позволяет судить о том, как происходит понимание каждого предложения и тем более объективно диагностировать уровень понимания предложений каждым читателем. Методика трансформации предложений, широко используемая в современной лингвистике ([29] и др.), также непригодна для поставленных нами целей, так как с ее помощью можно установить закономерности понимания предложений только некоторых типов (например, безличных).

В нашем исследовании была применена методика построения знаковых моделей предложений с последующим анализом построенных моделей5. Для построения знаковых моделей предложений была разработана система знаков-кодов. Основными знаками (арабскими цифрами от 1 до 5) обозначались синтаксические функции слов заданного предложения; дополнительными знаками (буквами русского и латинского алфавитов, разными значками) — разнообразные признаки предложений и их членов. Оказалось, что сочетания знаков, фиксирующие типичные сочетания признаков предложений или их членов, образуют формулы. Выделены формулы членов предложения, формулы грамматической основы предложений разных типов, формулы для расстановки знаков препинания в любом предложении.

Анализ знаковых моделей предложений, построенных учащимися, позволяет определить уровень понимания ими заданных предложений, который фиксируется на знаковых моделях следующим образом.

Лексическое содержание предложений на знаковых моделях не фиксируется, так как невозможно с помощью знаков зафиксировать все богатство семантической информации, содержащейся в различных предложениях.

Логическое содержание предложений (наличие в тексте относительно законченной мысли) фиксируется на знаковых моделях с помощью формулы грамматической основы предложения, основной—12 или одного из ее вариантов: 21,  2, 1

2, 1  и др., а также с помощью ограничительных знаков. Значения знаков: 1 — подлежащее, 2 — сказуемое;

и др., а также с помощью ограничительных знаков. Значения знаков: 1 — подлежащее, 2 — сказуемое;  — подлежащее, выраженное словосочетанием,

— подлежащее, выраженное словосочетанием,  — составное сказуемое; значок

— составное сказуемое; значок  — блок — показатель того, что все слова, входящие в структуру распространенного члена, выполняют одну функцию; в блоке столько «усиков», сколько слов входит в состав распространенного члена.

— блок — показатель того, что все слова, входящие в структуру распространенного члена, выполняют одну функцию; в блоке столько «усиков», сколько слов входит в состав распространенного члена.

Значения знаков: Б — большая (заглавная) буква, которая вместе с точкой (или другим конечным ЗП) выступает как показатель основного смысла предложения, в данном случае сообщения; д — индекс к сказуемому, показатель присущего сказуемому узкого логического значения — действия.

Основной смысл предложения (по цели высказывания) фиксируется на знаковых моделях с помощью конечных ЗП (точки и др.).

Логический смысл предложения (простого) фиксируется на знаковых моделях с помощью знака-индекса к сказуемому.

Логический смысл союзных сложных предложений фиксируется с помощью союза (союзного слова), а также поставленного между частями сложного предложения ЗП. Логический смысл бессоюзного сложного предложения фиксируется на знаковой модели' с помощью модельного союза (или значка для его обозначения), а также нужного по смыслу ЗП.

Добавочный смысловой оттенок, если таковой присущ предложению, фиксируется на модели с помощью знаков-индексов к конечному ЗП или других знаков-индексов к отдельным словам, если их семантический вес создает добавочный смысловой оттенок, и т. д.

Приведем образцы знаковых моделей простых и сложных предложений.

1) Модель простого нераспространенного предложения, основной смысл которого — сообщение, логический смысл — сообщение о действии:

«Мальчик читает» Б) 1 2д).

2) Модель простого распространенного предложения, логический смысл которого — сообщение о признаках субъекта по его деятельности: «Бопре в отечестве своем был парикмахером».

Б /1 4 3  /,

/,

Значения знаков: Б — большая буква вместе с точкой — показатель основного смысла предложения-сообщения; 1—подлежащее, 4 — дополнение, 3 — определение, 2 24 — составное сказуемое, узкое логическое значение которого — обозначать признак субъекта по его деятельности (индекс 4); значки / / — для указания границ простого предложения.

3) Модель сложного союзного предложения, логический смысл которого — описание событий, происходящих одновременно; внутри одного из простых предложений, входящих в структуру сложного, имеются однородные члены, придающие предложению добавочный смысловой оттенок — перечисление «Потянулись по берегам луга, поля, рощи; и показались избы».

Б / / 2 4 10, 10 /; и / 2 1/ /.

Значения знаков: значки // //- показатель границ сложного предложения; индекс 0 — показатель однородности (перечисление); остальные знаки объяснены выше.

4) Модель сложного бессоюзного предложения, логический смысл которого — причинные отношения его частей: «Петя не пошел в школу: он был болен».

Б // 1 2 5 /  : / 1

: / 1  //.

//.

Значение знаков: 5 — обстоятельство (в данном случае — места); п/ч— значок для обозначения модельного союза (потому что); значок  — показатель того, что данного союза в тексте нет. Остальные знаки объяснены выше.

— показатель того, что данного союза в тексте нет. Остальные знаки объяснены выше.

5) Простое предложение, имеющее добавочные смысловые оттенки: оттенок перечисления и эмоциональный: «Как хороши, как свежи были розы!».

к — союз «как», 2 23 — составное сказуемое, узкое логическое значение которого — обозначать состояние субъекта; аналогичное сказуемое имеется и в предыдущем предложении; э — индекс к конечному ЗП — показатель того, что предложению присущ

добавочный эмоциональный оттенок смысла; 0 — индекс к индексу сказуемого — показатель того, что предложение содержит перечисление (однородность).

Исследование уровней понимания предложений осуществлялось в констатирующем и обучающем экспериментах.

В констатирующем эксперименте лицам, имеющим разное образование (учащимся V—X классов русских и грузинских школ, студентам разных факультетов и курсов, а также лицам, имеющим высшее образование, в том числе и филологическое), предлагалось построить знаковые модели предложений разных типов и видов, используя для этой цели разработанную нами систему знаков. Построенные испытуемыми модели подвергались количественному и качественному анализу, результаты которого позволяли судить об уровне понимания каждым испытуемым заданных ему предложений, а также о наличии у него различных языковых и речевых навыков (синтаксических, пунктуационных), теоретических знаний о предложениях и высказанных в них мыслях. Результаты констатирующего эксперимента представлены в табл.1. Здесь представлены данные только относительно понимания испытуемыми предложений; данные, касающиеся других аспектов их знаний и умений в области русского языка, в таблице не представлены.

24) Когниция – не орнаментальный иноязычный вариант термина познание, а скорее процедуры получения и использования «предзнаний» (в том числе и обыденного «со-знания») – разновидности мыслительных операций, обслуживающих и сопровождающих восприятие (в частности, обработку) и продуцирование как знаний, так и языковых выражений для этих знаний.

2015-08-21

2015-08-21 3134

3134