КАГАН – СОЛНЦЕ ХАЗАРИИ.

«Как ныне сбирается вещий Олег отмстить неразумным хазарам…». В недалёком прошлом эту фразу Александра Пушкина знал каждый ученик. Спрашивается, а где жили эти страшные «неразумные» хазары, которых так ненавидит князь, и наши учителя, внушающие ученикам ненависть к этому народу?

А жили они на Нижней Волге, на нашей с вами земле, и являются далёкими нашими предками, а князь Олег, жил на Днепре, и вёл он свою рать на Волгу. С появлением новых архивных документов малоизвестная Хазария стала обретать весомый смысл.

«Неудобная история» мало - помалу стала появляться и на телевидении и в газетах.

Оказывается, центральной верой Хазарского каганата был иудаизм.

На протяжении 400-сот лет(737 года-1100) центр мирового иудаизма был на Нижней Волге, а именно в столице Хазарского Каганата - Итили.

Столица располагалась где-то, недалеко от Волгограда и возможно, на Сарпинском острове.

«Неудобная история», как спящий многие сотни лет вулкан, начала извергаться и мы стали узнавать, что Хазария не была маленьким государством, как утверждали наши учёные мужи на протяжении десятков лет. С ней считались и могущественный на то время Арабский халифат и Византия.

|

|

|

И хазары не были «неразумными», как считает великий поэт, у них была письменность, и они торговали со многими странами мира.

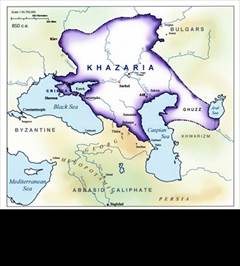

Территория Хазарии простиралась с юга – на север от Кавказских гор - до нынешней Казани, с востока - на запад, от Волги до Днепра.

Хазария первое в мире государство, которое имело профессиональную армию.

Однако, откуда же они появились на нашей с вами земле эти «неразумные» хазары?

Завоевав в 7-ом веке всё Закавказье, в 737 году хазары пришли в Междуречье Волги и Дона.

Разложившееся к тому времени гуннское царство легко покорилось.

Хазары исповедовали иудаизм, но создав мощное государство, были веротерпимы.

Иудейская религия не вытеснила из завоеванных ими народов ни старого язычества, ни христианства, ни мусульманства.

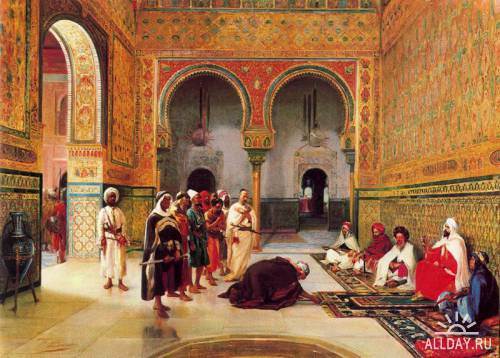

Каган Иосиф пишет, что в столице Итиле было семь верховных судей: двое судили иудеев, двое – христиан, двое мусульман и один - язычников.

Так что в СТОЛИЦЕ Хазарии ИТИЛЬ, на одной улице можно было увидеть и синагогу(еврейскую церковь), мечеть (храм мусульман) и христианскую церковь. Все веры жили, в согласии и любви.

На оживленных базарах столицы встречались купцы многих стран: Востока, Средней Азии, Кавказа, Византии. Кстати, Кирилл и Мифодий, открывшие миру славянскую азбуку, приходили в Хазарию 861 году проповедовать христианское учение.

Столица Хазарского каганата становится центром мировых религий.

Уникальность Хазарского каганата в том, что именно здесь, на нашей земле, образовался некий симбиоз мировых религий, мирно сосуществовавших между собой.

|

|

|

Столица государства Итиль, располагалась по обеим сторонам реки Волги. Восточная часть города, называлась Сарашен - Жёлтый город.

В нём жили придворные и войско.

Западная часть – Ханбалык, эта территория была отдана купцам, ремесленникам и прочему народу.

Главой Хазарской империи был каган, он жил на огромном острове, который располагался между восточной и западной частью города.

С материком он соединялся наплавным мостом.

На острове у кагана были виноградники,

каменный замок и дворцы его 25 жён.

Каждая девушка, являлась дочерью царя, земли которого находились под властью Хазарии. Кроме того, у него было 60 девушек наложниц. С ними он проводил большую часть своей жизни.

Каган пользовался величайшим уважением и почётом среди народа.

Для них он был Богом, а Богу не надо было руководить государством, это за него делал ближайший и преданный помощник – бек.

Народ Хазарии, а он состоял из хазар - иудеев, мусульман, христиан и язычников, своё благополучие связывал с каганом.

И если страну начинали одолевать засуха, мор или ещё какие-либо напасти, это приписывали к ослаблению божественной силы правителя и народ требовал его убить.

Иногда, бек, отдавал кагана на растерзание толпы, иногда - убивал сам, иногда – убеждал народ в его невиновности и каган продолжал править. Однако, не более 40 лет.

Если же он переживал свой срок, то вельможи и ближайшее окружение выбирали другого кагана.

При этом говорили: - «У него уменьшился ум, и рассуждать он стал путано».

Новый правитель должен быть из царского рода Ашина.

Существует предание, что при возведении кагана на трон, бек, набрасывал будущему правителю на шею шёлковую веревку и душил, когда тот начинал задыхаться, то его спрашивали – сколько лет он собирается править? Кандидат в каганы, задыхаясь, называл то или иное число.

Народу сообщались сроки царствования кагана, и его с почестями возводили на трон.

Если верховный правитель переживал свой срок его убивали. Традицию эту хазары заимствовали у соседей, архонцев.

Каганом должен быть только иудей, если же кандидат в каганы менял веру, то он уже не мог претендовать на трон.

В обязанности кагана входило: появляться четыре раза в год народу.

Обычно каган выезжал верхом, «по случаю торжественного выезда его сопровождают войска, причём между ним и войском сохранялось довольно значительное расстояние.

При этом ни один из подданных не должен видеть его иначе, как павши ниц и не поднимать головы, пока он не проследует мимо». Лицо кагана знали только три его помощника.

Причём первый – бек, не только, управлял государственными делами, решал дела войны и мира, но и повелевал зависимыми странами.

Кагана почитали не только хазары, но и соседние народы. Они не решались воевать с Хазарией из-за великого уважения к правителю. И если, всё ж таки, на страну нападал внешний враг то хазары, иногда, выводили перед войском кагана.

Неприятель, как только видел его, тотчас обращался в бегство.

За редким исключением, каган занимался и государственными делами.

Посылая своё войско на врага, он ждал только победы.

В случае отступления воины предавались смерти. «Что же касается предводителя войска и его заместителя, то, если они в бою обратятся в бегство, приведут их самих, их жён, их детей и на глазах виновника подарят их другим людям... Иногда же каган разрежет каждого из них пополам и прикажет распять их на дереве, а бывает, что просто повесят за шею.

Иногда же, если скажем им милость от кагана, назначат их конюхами».

Когда каган умирал, ему воздавали великие почести.

Когда каган умирал, ему воздавали великие почести.

|

|

|

Перегородив реку - делали могилу из двадцати комнат.

Дно засыпали негашеной известью и красной охрой.

Комнаты покрывались золотой парчой.

В одну из них помещали тело.

Всем участникам погребального обряда отрубали головы.

Делалось это для того, чтобы никто не знал в какой из комнат, находится тело кагана.

Могилу замуровывали и открывали реку.

Хазары говорили: - «Это мы сделали для того, чтобы сюда не добрался ни шайтан, ни человек, ни черви, ни насекомые».

Могилу же они называли раем и говорили при этом: - «Он вошёл в рай». Место, захоронения, было для хазар священно. Каган и после смерти своей, оставался для хазар Богом.

«Неудобная история» - рано или поздно становится достоянием народа. История Хазарского каганата - это веха нашей русской истории, и её в карман не спрячешь. Её надо изучать!

Легенда. Серебряный курган

Как и все правители Хазарии, каган Ашин редко появлялся народу. Правителем он был грозным. Жителей страны держал в страхе и жестоком повиновении. За малейшую провинность головы подданных летели направо и налево. Народ не любил кагана и желал ему одного - смерти.

Была у кагана любимая дочь, в которой он души не чаял. Звали девушку Парсбит. Красота её была божественной. Царевна любила лошадей и скачки. Однажды случилось несчастье. Конь царицы подвернул ногу, и она упала, лишившись чувств.

Государь позвал лекарей, но они ничего не могли сделать. Разводили руками и надеялись на божье проведение.

Помог случай, в государстве появился цыганский табор. И была среди них цыганка Аза. Славилась она тем, что могла судьбу предсказывать и лечить людей. Придворные царя обратились к ней за помощью. Денег больших пообещали.

Пришла Аза к царю, осмотрела больную. Ладони её внимательно «почитала», а потом, улыбаясь, говорит кагану: «Посеребри ручку!».

Ашин в ответ: - «Я не только посеребрю, но и сундук золота дам, только излечи царицу».

Цыганка твердит своё: - «посеребри и всё тут».

Ашин вытащил серебряный дирхем и подарил цыганке. Аза ловко подбросила монету и она исчезла. Придворные удивились, куда это мог подеваться дирхем?

|

|

|

Аза же кагану говорит: - «Что дочь твоя будет здоровая, если там где упала монета, а лежит она у ворот замка, курган серебряных монет вырастит.»

Ашин вызвал своего ближайшего помощника бека и приказал ему, собрать со всего государства серебряные предметы, переплавить их в монеты и сделать курган.

Цыганка с укором кагану говорит: - «Что так дело не пойдёт. Монеты эти, должны дать люди и только по большой любви к кагану и состраданию к царице». Задумался царь, тихо прошептал цыганке: - «Что весь народ сострадает дочери, а вот за что они могут полюбить меня? Я делал для них только - плохое»

«Ты умный правитель, думай». - сказала на прощание цыганка и ушла. Каган на следующий день издал указ, в котором приказывал «Что бы народ его любил и нёс каждый, по серебряной монете». Народ выслушал

указ, но любить жестокого правителя не стал и деньги не понёс. Каган созвал совет, спросил: - «Что делать?». Подумали гуртом и решили отменить налоги. Отменили, не помогло. На следующем совете решили, что каган Ашин должен попросить у народа прощения за свои злодейства. Каган, через силу, согласился это сделать.

Сердца людей немного потеплели, но монеты, однако, не понесли.

Тогда Ашин искренне рассказал народу о том, как он любит дочь свою и что жизнь ему не мила без дочурки.

Люди понимающе закивали головами. Там где упала монета цыганки, образовался на следующий день, небольшой бугорок серебряных монет. Однако, этого было мало.

Мучается правитель, не знает, как всеобщую любовь завоевать.

Опять же, случай помог. Шёл он как-то, тайно, по базару. Смотрит, нищий ромашки продаёт. Каждому, кто покупает у него цветок, он в пояс кланяется, искренне любви и здоровья желает.

Ромашек в поле было много. Однако люди из сострадания, покупали только у него.

На следующий день каган нарвал корзину цветов и, превозмогая гордыню свою, начал торговать.

Удивились люди, однако, все бросились покупать ромашки. Каждому жителю хотелось услышать от злого и жестокого кагана добрые слова.

Курган из монет, на глазах стал расти. Что ни день – то на метр вырастает.

Радуется царь, всем от души любви и добра желает.

Как-то приходит он домой, а в замке слышится смех. Открыл он ворота, а там его дочь кружится в танце и ромашки придворным раздаёт.

В одно прекрасное летнее утро на базаре, вместе с каганом, стояла дочь его Парсбит. Они раздаривали горожанам ромашки. Счастливее Ашина в мире не было человека. Он стал добрым и справедливым правителем.

Народ его любил.

Ну, а когда пришла пора, царице замуж выходить, так всем миром гуляли.

С тех пор в государстве традиция пошла.

Каждый год каган выходил на площадь и торговал цветами с пожеланиями, каждому человеку, здоровья и счастья.

Курган и поныне стоит близ Голубинской станицы и называется он Серебряный курган.

-

-

Этот народ пришёл из Азии в Великое Междуречье в 11 веке. Назывались они кипчаками(куманами) в честь своего царя. Половцами же они стали с лёгкой руки великорусов.

К этому времени Хазарский каганат потерял свою силу и большого сопротивления завоеватели не встретили.

Хазары и многие народы, проживающие в Междуречье, стали платить половцам дань.

Кочевники с шестилетнего возраста учились рубить «с оттяжкой на себя». Легкие сабли оказались намного страшнее русского тяжелого меча.

Русь не могла организовать достойный отпор кочевникам, виной всему вражда русских князей между собой.

Со временем некогда наводившие ужас на народы половцы стали скотоводами и земледельцами.

Половцы оставили после себя память – каменные поясные статуи, изображавшие, преимущественно женщин. В народе их называют «каменные бабы».

Ставились они обычно на курганах в память об умерших и погибших. Около них усаживались родственники и выполняли обряд поминовения, делясь своей трапезой с каменной статуей.

Прошло много времени, статуи исчезли, и их можно увидеть только в краеведческих музеях.

Волга

Огромное количество племён и народов прошло через наше Междуречье - одни оставили после себя следы ввиде курганов и каменных баб, другие народы растворились в степи подобно смерчу.

Неизменной, за сотни прошедших лет, остаётся Волга-Матушка.

Наши предки верили, что у каждой реки есть свой дух-хранитель. В легендах и рассказах о реке,хранительницей Волги является молоденькая, улыбчивая девушка по имени Рада. Она же у наших предков считалась богиней счастья и радости.

Глаза её ясны и мудры.

Рада появляется на реке ранним утром. И её легко узнать?У девушки длинные до пят волосы и голубые, как небо глаза. Обычно богиню сопровождают –барсучок, птица -зимородок, и красивая бабочка.

Если вам повезёт, и вы, однажды, увидите её, не бойтесь, поклонитесь ей и скажите:

«Света и любви тебе, Рада!».

И если вам в ответ Богиня и Хранительница улыбнётся и поклонится это знак, что жизнь вы свою проживёте в радости и счастье.

Но не дай Бог человеку сказать плохое слово о Волге или нанести рану реке. Явится красавица Рада и жестоко накажет.

Наши предки знали об этом,поэтому жили с рекой в ладу и любви.

В далёкой древности русы, арабы, греки и египтяне называли Волгу рекой Ра. Они считали,что она является воплощением бога Солнца Ра, а там, где река протекает, лежит священная страна благополучия Ирий, или, проще говоря, Рай.

«Крылатое солнце» в диске, которого крест, для наших пращуров был знаком, даденным самим Богом - Ра.

Этот символ означал вечность и могущество солнечной расы.

Наши предки верили, что ПО-РА можно доплыть до солнца и эта дорога в вечность.

По течению реки, и цвету её воды, они судили о прошлом и будущем.

Наши пращуры являлись солнце - огнепоклонниками.

Огонь очищал наших предков от скверны, огню давали клятвы воины, через огонь прыгали молодожёны, скрепляя свой союз.

На огне сжигали умерших, провожая их в дальний путь ПО-РА.

Волгу-Мать во все времена называли кормилицей.

В разные периоды жизни Волга называлась по-разному, для поздних народов она была,Итиль, Атил, Идель.

Нынешняя Волга — это не просто огромная судоходная река, это неистощимый источник знаний, явных и все еще скрытых, это настоящая историческая «энциклопедия»Руси, которую надо научиться читать.

Волга — это живой организм.

И каждый день, каждый год и каждый век она новая.

Чтобы постичь ее душу, а значит и душу самой России, имя которой происходит от имени Pa-реки (страна Расея), нужно обязательно побывать в Волгограде и увидеть Мать-Родину.

И когда вы ощутите, что являетесь неотъемлемой частью реки, то Волга для вас перестанет быть просто водой, она станет родной и понятной.

К Волге захочется возвращаться, с ней захочется говорить и крикнуть хранительнице: «Света и любви тебе, Рада!»

ЗОЛОТАЯ ОРДА –

могущественное государство монголов

Выступив из столицы Монголии Кара-Корум (Чёрный двор) монголы завоевали Китай, Индию и часть Европы.

Чингис - хан стал правителем огромнейшей империи, которая простиралась от Тихого океана и до берегов Одера.

Как и хазары, они были веротерпимы. Изданная монгольскими царями книга законов «Яса», покровительствовала всем религиям. «Ханов, которые нарушали постановления «Ясы», велено было свергать с престола. Духовенство всех религий освобождалось от дани.

Чингис - хан.

Ханы и жёны любили присутствовать при богослужении разных религий, некоторые даже крестились, не придавая этому акту никакого значения. По закону, смертная казнь была назначена за публичное поношение, какой бы то ни было религии».

Сами ханы женились на христианках, предоставляя им право не только оставаться в своей вере, но даже иметь свою церковь и священников».

Монголы построили на нашей земле свою столицу Великий Сарай Основателем царства был внук Чингис - хана – Батый.

Ибн Батута, арабский путешественник, видевший Сарай в 40-х годах 14 столетия писал о нём,что Сарай - есть один из лучших и величайших городов: он расположен на равнине, очень многолюден, имеет прекрасные сады и широкие улицы.

В городе 13 мечетей (мусульманские храмы) для соборной службы... Кроме того, еще чрезвычайно много (других) мечетей. Сарай - рудник благополучия, убежище наук; в нём чеканят монету.

Помимо мечетей, в городе было 25 христианских храмов.

Город украшали мраморные фонтаны, бассейны, водопроводы.

Кроме монголо-татар, в нем жили русские, ясы, кипчаки, византийцы, черкесы, греки, сирийцы, египтяне.

Каждый народ имел особый квартал, отделенный друг от друга, и особые базары. В центре города возвышались дворцы ханов, на окраинах размещались мастерские ремесленников.

По словам неизвестного автора, в Сарае насчитывалось тогда около 75 тысяч жителей.

Самым главным человеком, который правил государством был хан.

Власть хозяина Орды была неограниченной и передавалась по наследству, от отца к сыну.

В нашей истории принято считать, что в 1380 году на Куликовском поле князь Дмитрий Донской нанес Орде сокрушительный удар, после чего она не смогла оправиться и стала, как Великая империя, угасать.

К сожалению, это не так. Сокрушительный удар в 1396 году нанёс Золотой Орде великий Тамерлан. Ставленник и воспитанник великого могола Тохтамыш перестал платить дань Тамерлану.

Великий Хан обиделся и стёр с лица земли столицу Золотой Орды и близлежащие города. Словом, великий дядя Тамерлан, поставил своего родственника Тохтамыша на место.

После такого сокрушительного удара великая империя монголов стала угасать и вскоре прекратила свое существование.

В течение двух веков ВЕЛИКИЙ САРАЙ был центром религиозной и политической жизни мусульманского мира.

Сакральной почитаемой реликвией было «Золотое Новолуние», которое стояло на замке хана и весило - 90 кг. А вот куда оно исчезло? История, покрытая тайной.

Сарай Берке на Ахтубе.

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ

Повествуя о Золотой Орде нельзя не упомянуть князя Александра Невского. Он приезжал в наши края пять раз, живя в городе Сарае по несколько месяцев.

В первый свой приезд в 1246 году он познакомился с Бату - ханом, правителем и основателем Золотой Орды.

Когда Александр приехал в Орду, перед встречей с Великим ханом, его заставляли соблюсти некоторые языческие обычаи (поклониться идолам, пройти через огонь), а уже потом допускался идти на поклон к хану. Тех, кто отказывался почтить ордынских богов, ждала смерть.

Князь Александр наотрез отказался от исполнения обрядов.

«Я христианин, - сказал он, - и мне не подобает кланяться твари. Я поклоняюсь Отцу и Сыну и Святому Духу, Богу единому…».

Шлем Александра Невского

Вопреки обычаю хан Батый сохранил русскому князю жизнь. Александр же поклонился ему с такими словами: - «Царь, я кланяюсь тебе, потому что Бог почтил тебя царством, но твари я не стану кланяться. Я служу единому Богу, Его чту и Ему поклоняюсь».

Батый был поражен мудростью и душевными качествами князя и принял его.

Второй раз Невский был 1249 году. Через год он получил ярлык на княжение в Новгороде и Киеве.

В третью свою поездку в Орду в 1252 году князь Александр предотвратил карательную экспедицию ордынцев на Русь, с целью усмирения некоторых русских князей, которые перестали подчиняться Хану. Вернулся он с Орды великим князем.

1257 году была четвёртая поездка. Великий хан обложил русских тяжёлой данью и ордынцы решили провести перепись населения. Начались возмущения. Чтобы предотвратить вторичное нашествие ордынцев на Русь, Александр пришлось идти на уступки.

Последнюю свою поездку он предпринял в 1261 году.

По ходатайству Александра Невского, и по благословению киевского митрополита Кирилла, и с разрешением Великого хана, русская епархия была перенесена в столицу Золой Орды Сарай Бату.

Она стала называться Сарайской епархией, и первым епископом её был Митрофан. Теперь он мог от лица хана вести переговоры и с Византийской империей и с Константинопольским патриархом. Если же на Руси между князьями происходили междоусобицы, для разрешения вопроса высылался епископ и бек. Епархия просуществовала более 200 лет.

Александр Невский прожил в Сарай Берке год. Регулярно посещая Свято-Троицкий православный храм.

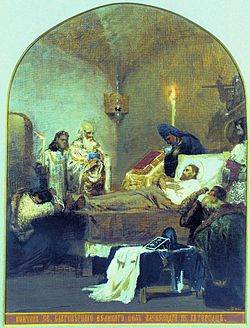

Возвращаясь из орды Невский тяжело занемог и, приняв схиму, преставился в Нижнем Городце.

1547 году Русской Православной церковью князь Александр Невский был причислен к лику святых.

Тайна тайн.

Наверное, нет человека, кто в детстве не читал Стивенсена о пиратах и спрятанных ими кладах. Детские фантазии уносили нас в далёкие страны Карибского моря, где мы искали на островах зарытые разбойниками сокровища.

Многие, вооружившись лопатой, тут же отправлялись копать - в Монголию саркофаг Тамерлана или золотое его кресло, возможно, кто-то желал поехать во Францию и отыскать золото катаров. Иные, в фантазиях своих, находили мавзолей Великого полководца Александра Македонского.

Взрослея, человек с улыбкой, вспоминает свои детские мечты, однако, в подсознании у него, на всю жизнь, остаётся дух кладоискателя. Наверное, поэтому, на телевизионных экранах приключенческие фильмы о сокровищах, пользуются огромной популярностью. Их смотрят и стар и млад.

Большинство из нас думает, что спрятанные сокровища далеко, в других странах, а рядом, где мы живём, их нет. Однако, это глубокое заблуждение. В нашей земле так много артефактов, касающихся разных периодов человечества, что их хватит с лихвой на несколько поколений. К примеру, на развалинах Сарая (фундаменты золотоордынских замков и домов тянутся от Средней Ахтубы на 60 км) археологи находят огромное количество золотых монет и украшений, а в середине 19 века нашим первым русским археологом Терещенко была выкопана золотая корона Джанебек - хана.

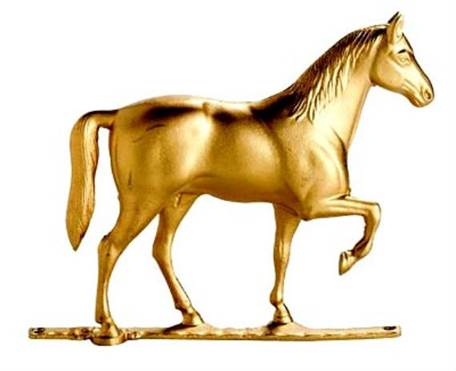

Многие кладоискатели, на протяжении нескольких десятилетий, искали и ищут Золотых коней хана - Батыя. История золотых коней такова:

Монгольский хан - Батый завоевав в середине 13 века Междуречье, основал в Низовьях Волги на реке Ахтубе столицу, которой дал своё имя Сарай Бату, сарай это – дворец. Властитель повелел мастерам, из золотых вещей, собранных в виде дани с Руси, вылить двух золотых коней в натуральную величину и, поставить их около ворот столицы. У коней были ещё и рубиновые глаза.

Монгольский хан - Батый завоевав в середине 13 века Междуречье, основал в Низовьях Волги на реке Ахтубе столицу, которой дал своё имя Сарай Бату, сарай это – дворец. Властитель повелел мастерам, из золотых вещей, собранных в виде дани с Руси, вылить двух золотых коней в натуральную величину и, поставить их около ворот столицы. У коней были ещё и рубиновые глаза.

Около трёх десятилетий простояли они, поражая приезжих иностранцев, своим величием и как бы, подчёркивая богатство и несокрушимость Орды. Затем сын Бату - хана, Берке - хан, основал новую столицу. Он назвал её Сарай Берке. Вторая столица, как и первая, находилась на реке Ахтубе, и стояла на несколько десятков километров выше старой, ближе к нынешнему Волгограду. Золотые кони были перенесены на новое место. Столица Золотой Орды была самой крупной и самым величественным городом средневековой Европы и Азии, её называли столицей Мира. В середине 14 века в столице проживало 150 тысяч человек, для сравнения, в Риме в это время было лишь 25 тысяч.

В конце 14 века Золотую орду стало лихорадить, ханы, убивая друг друга, начали бороться за власть. Донские казаки, воспользовавшись кровавыми разборками, и договорившись с новгородскими ушкуйниками, решили напасть на столицу.

Поход казаков и русских «корсаров» состоялся весной 1374 года. Армия «пиратов» насчитывавшая около 4 тысяч лихих молодцов, на лодках, смело пошла на приступ столицы.

В тот год пришла большая вода, и город Сарай Берке был в нескольких местах затоплен.

Очередной хан - Урус отсутствовал. Он находился со своей армией очень далеко, в центральной Руси, и столицу охранял небольшой гарнизон.

Город был разграблен. Бесшабашная вольница вывезла из столицы огромное количество золота, и золотого коня. Разбойники увели бы и вторую скульптуру, но из-за неподъемного веса двух золотых коней, довольствовались одним. Довеском к осиротевшему коню - стал ханский гарем.

На берегу провели дуван, дележ. Конь и гарем достался казакам, затем сводная армия разделилась. Казаки пошли к себе на Дон, ушкуйники, тайными путями, к себе.

О грабеже хан - Урус узнал, только на второй день. Разгневанный хан послал вдогонку тумен (десять тысяч всадников), с приказом догнать грабителей, уничтожить их и вернуть взятую добычу, но самое главное вернуть символ Золотой Орды - коня.

Ни казакам, ни ушкуйникам домой вернуться не пришлось. Сначала была уничтожена ватага ушкуйников, которой руководил Василий Буслаев, а

затем в Междуречье Волги и Дона, был наголо разбит отряд казаков.

Однако, как повествуют исторические книги об этом «славном» походе,

Казаки успели спрятать Золотого коня и добычу. Они перегородили

плотиной небольшую речку, вырыли огромную яму, в которую сложили

трофеи и Золотого коня, затем разобрав запруду, пустили речку по - старому руслу.

Нукеры Урус - хана долго пытались найти свои ценности и коня, но не нашли. Свидетели тайного захоронения были все перебиты.

Но, как видно из истории, погибли не все, наверное, кто-то и остался. В

1910 году, донские казаки обращались в Отрадинскую волость с прошением выкопать свои ценности, но по каким-то причинам им не было разрешено это сделать. Золотой конь и ценности по-прежнему лежат в Междуречье, ожидая своего часа. Тайна тайн продолжает будоражить умы кладоискателей или, как их ещё называют в народе «охотников за сундуками».

ГОРОД - ПРИЗРАК.

Это явление можно наблюдать ранним утром на Ахтубе реке, когда солнце еще не взошло, но восток медленно начинает розоветь. На горизонте, в утреннем тумане и облаках начинают проявляться дома, мечети, мраморные колонны дворцов.

Здания города обширны и высоки, украшены алебастровыми и позолоченными карнизами, мозаиками.

Город-призрак переливается пестротою красок, рисунков и богатыми лепными украшениями: среди ярких цветов искусно вставлены арабские слова.

Повсюду мраморные фонтаны, бассейны.

Среди садов и виноградников находятся мавзолеи ханов

На площадях и улицах растут розы и тутовые деревья. В тени их восседают люди: неспешно пьют чай, едят сладости.

Изразцы из Золотой Орды

Изразцы из Золотой Орды

Слышно, как мулла призывает на утреннюю молитву прихожан.

Тишина летнего утра наполняется шумами и голосами древнего восточного города.

На улицах слышна разноязычная речь купцов.

Как наяву, начинают чётко проявляться лица прихожан: ясно видно, как араб, ласково глядя на девушку, предлагает ей бусы из сердолика.

Красавица смотрит в зеркало и кокетливо примеряет украшение.

Рядом воин рассматривает саблю и гнёт ее на прочность. Убедившись в качестве дамасской стали, отсыпает хозяину несколько дирхем.

На площади выступают танцовщицы и факир. У мага полыхает изо рта огонь.

В креслах восседают ханские вельможи с жёнами и детьми. После удачного огнеиспускания они хлопают в ладоши.

Счастливый гончар,что-то напевая,мастерски выделывает из глины чашу. Затем, ловким движением нити, срезает её,и аккуратно ставит в печь.

Художник наносит на изразец голубые линии, которые под его искусной рукой превращаются в цветы.

На веранде одного из дворцов восседает в парчовых одеждах хан. К нему дорожкой раскинуты персидские ковры. По обеим сторонам,стоят войны с факелами. Через арку огня идёт к хану чужестранец. По одежде гостя видно, что он другой веры. Когда иностранец проходит факела, раздаются победные звуки труб. Хан вежливо подаёт чужестранцу руку, предлагая гостью сесть за восточный столик, на котором миндаль, орехи, виноград, плов и вино…

Появляется солнце и неожиданно всё исчезает.

Нет победных триумфальных труб, нет вельмож, рабов, князей. Нет города.

Всё исчезло, как дым.

Лишь слышно, как на деревьях верещат птицы, и где-то кукушка отсчитывает года. А вокруг на земле, тысячи тысяч обломков керамики…

Город призрак назывался Сарай Берке. Столица Золотой Орды. Лучшие мастера востока творили в нём, чтобы сделать его красивейшим города мира.

.1395 году великий Тимур уничтожил его.

Иногда город, как летучий голландец, появляется в предрассветном тумане и перед нами оживает былое. Он напоминает о величии и красоте Золотоордынского государства и счастлив тот, кто увидит это чудо.

Арабские путешественники, посещавшие Золотую Орду все, как один рассказывали о дивном городе роз.

Солнце в зените: нет Величественного Сарая, нет ничего. Есть только степь, река, ивы и горшочки холмов, под которыми покоятся люди и дома.

Всё исчезло. Тихо.

Листья дубов тронутый ветром,шелестят и сквозь этот шорох едва слышно, женский голос: «Всё исчезнет, как дым, останется Бог, природа и великая идея, вложенная, как план, выраженная во всём том, что происходит в природе, во всём том, что было и будет после нас».

ПРИШЕДШИЕ ИЗ ПОДНЕБЕСИЙ.

Калмыцкая легенда

Ойраты - древнее название калмыков

Жить на своей земле стало невыносимо. Воины-китайцы, династии Цинн, не жалели никого; они убивали женщин, детей, мужчин. Они оскверняли и разрушали храмы.

Некогда процветающее Джунгарское государство, расположенное между высокими Алтайскими горами и Тянь-Шанем, на глазах превращалось в безлюдную выжженную пустыню.

Народу поставлен был выбор или навсегда остаться рабами или умереть. Они выбрали второе.

Священная гора Богдо

С гордо поднятой головой ойраты умирали улыбаясь.

Всевышний не мог видеть, как исчезает великий народ.

Он явился к верховному правителю Джангару Богдо и сказал ему, что предназначение его народа не в том, чтобы умереть, а в том, чтобы выжить и дать миру прозрение.

Всевышний повелел правителю покинуть свою землю, взять с собой священный камень, и идти на закат солнца. В Междуречье двух Европейских рек будет их новая Родина.

Оставшиеся в живых, прихватив свой нехитрый скарб, двинулись в далёкую страну.

Это было тяжёлое время. Народ, преодолевая всяческие напасти и невзгоды, уверенно шёл на запад.

Их спасала твёрдая вера своим Богам. Они знали, что именно там, в неведомой для них стране, они обретут своё благоденствие.

Пуще всего они берегли священный камень, который несли два преданных Джангару монаха. В нём была жизнь всего народа и дальнейшее процветание страны.

Миновав Уральские горы и бескрайние знойные казахские степи, они увидели большое озеро. Изнурённые от жары и жажды люди бросились к воде. Но радость их оказалась преждевременной, вода оказалась солённой. Уставший народ, потеряв всякую надежду на спасение, стал роптать на Джангара Богдо, что он их обманул. И что лучше было принять смерть на родной земле, чем погибать в чужих солончаковых степях.

Один из монахов, который нес на плечах священный камень, с ужасом подумал, что Боги их обманули.

И когда он об этом подумал, началась страшная степная буря. Чёрная, как сама ночь. Три дня и три ночи бушевала стихия.

На четвёртый день взошло солнце. Народ увидел, что там, где стоял монах, образовалась огромная гора, красная, как кровь, но именно она спасла их от степной бури.

Джангар видя в этом знак свыше, сказал народу, что это - то самое место, где они будут жить.

Народ спросил тогда, а что они будут пить и есть?

Джангар взошёл на гору и стал молиться

.Ему было видение. Безлюдная степь преобразилась. Вокруг было много цветом и деревья. Он увидел прекрасные дома и счастливых людей. Он увидел мальчика, который появился у самого горизонта и подошел к нему.

Малыш встал на колени рядом с Джангаром, и они, молча, смотрели на восход солнца.

Богдо видел, как с четырёх сторон: с юга, с севера, с востока и запада идут люди. Они были разных вер. Подойдя к священной горе, они преклонились перед мальчиком.

В этот момент возникла радуга, которая куполом накрыла гору и весь народ стоящий под ней.

Потом все четыре стороны взялись за руки, образовался круг, и пошли они с молитвой вокруг горы. Все были счастливы, а на горе стоял мальчик и кланялся на все четыре стороны.

И когда видение прошло, Богдо увидел стоящего перед ним Всея Руси Правителя. Богдо вежливо поклонился ему и рассказал о своей чудесной стране и бедах своего народа. И ещё он сказал, что во все времена верой и правдой будет служить этому правителю и его стране.

Правитель выслушал его и разрешил жить на своей земле и молиться своим богам.

Ойраты или калмыки, предки джунгарцев, в большие свои праздники молятся на своей священной горе Богдо. Главное правило верующих, идти на гору с чистыми мыслями. Но как только над степью закружиться чёрная буря, люди знают, что на Горе Богдо появился человек с дурными мыслями, и чёрная буря непременно поглотит его.

Калмыки свято хранят память о своём правителе Джангаре Богдо. О нём они написали много песен и легенд.

Ойраты знают, что именно у них родится человек, который соединит в своём учении четыре могущественных веры. В знак благодарности, мир на минуту станет пред ним на колени.

ЕРМАК

Издревле на Дону жили казаки. Это были великолепные воины,они прекрасно владели оружием и боевыми искусствами. В историю Руси казаки вошли, как преданные воины державы.

Много на Дону было атаманов, которые верой и правдой служили на благо отечества, не жалея «живота своего». Одним из таких славных воинов был Ермак.

Ермак Тимофеевич атаман Донских казаков и завоеватель царства Сибирского, оказывается наш с вами земляк и родился он в 1540 году в станице Качалинской. За славный свой подвиг, царь жаловал ему звание - «князя Сибирского».

Ермак стал первым из казаков, который получил столь высокий титул.

Ещё в юности, шаман предсказал ему, славу великого воина, и что отважного казака погубит двуглавый орел. Не поверил шаману атаман…

Ермак Тимофеевич был натурой волевой и деятельной. По обычаям своего народа, он был воин. Вот как описывают его внешний вид современники; «Он был видом благороден, сановит, росту среднего, крепок мышцами, широк в плечах. Имел лицо плоское, но приятное, бороду чёрную, волосы темные кудрявые, глаза светлые быстрые, зерцало души пылкое, сильное, ума проницательного».

Славный герой утонул в Иртыше. Ночью, на спящих казаков, напали татары. Ермак Тимофеевич уводя своих воинов, прыгнул с кручи, в воду. На атамане был царский подарок, стальной панцирь с двуглавым орлом, который весил около пуда, и ему не удалось выплыть.

Так исполнилось предсказание шамана: птица о двух головах потянула казака на дно. Это случилось 5-го августа 1584 года. Память о славном герое живёт в веках. Ермак сделал своё дело. По следам его двинулась Русь в глубь северной Азии. Ходил Ермак под казачьим знаменем-

в старые времена казаки оленя называли еленем. Елень пронзённый стрелою – это древний герб Донских казаков. В рамке простого геральдического щита на голубом поле изображался белый олень, пронзённый чёрной стрелою, в позиции стоящий, с рогами в три и четыре ветви.

в старые времена казаки оленя называли еленем. Елень пронзённый стрелою – это древний герб Донских казаков. В рамке простого геральдического щита на голубом поле изображался белый олень, пронзённый чёрной стрелою, в позиции стоящий, с рогами в три и четыре ветви.

ПетрI отменил этот герб и, как бы в насмешку, введён был новый «голый казак на бочке».

Казаки были очень недовольны новым гербом, но терпели его 200 лет.

И только в 1918 году снова утвердили свой древний герб.

Российские историки 18-19 веков в своих монографиях считали донских казаков беглыми людьми с центральной Руси и первый, кто повесил казакам этот ярлык, был всё тот же немец Август Шлецер, кому было доверено 1762 году писать Историю Российского Государства.

Слава Богу, что в конце 19 века появились учёные такие, как Савельев, Богаевский, Сухоруков, которые утверждали обратное, казаки это народ, который проживает на Дону с допотопных времён.

Попытаемся и мы разобраться, в беглости казаков.

Кстати, до отмены Юрьева Дня -1649 года, у русского мужика, имелось право уйти от плохого хозяина к хорошему.

Спрашивается, зачем ему бежать за тысячу вёрст на Дон?

Просто, нет никакого смысла.

А вот, когда отменили Юрьев День, и мужик стал крепостным, вот тут начались на Руси волнения.

Довеском к этому стала Никоновская церковная реформа 1654 года, когда запретили креститься двумя перстами и сократили церковные богослужения. Того, кто был не согласен с реформой, Никоновцы обозвали староверами, и стали жестоко наказывать: рвали ноздри, засекали плетьми, жгли на кострах. Десятки тысяч приверженцев старой веры бросились за Урал в Сибирь, другая же часть попросилась на Дон.

Атака Донских казаков. 1914 год.

Донские казаки разрешили беглецам жить на Среднем и Верхнем Дону, потому как, сами оставались сторонниками старой веры.

Царь Всея Руси возмутился, мол, отдавайте казаки, моих рабов!

«А с Дону,- как вы знаете,- выдачи нет!».

Это к вопросу о беглости, но это середина 17века, а казаки упоминаются в исторических хрониках уже во время Золотой Орды в 13 веке.

А в некоторых источниках и того раньше.

Так что, историки с беглостью казаков перемудрили.

Представьте, беглый мужик, который всю жизнь пахал землю, и не держал никогда в руках ни сабли, ни копья и не знающий, что такое боевая лошадь, вдруг, собирается в ватаги и начинает воевать с Османской Империей?

И воюет так, что первоклассные воины сарацины, бояться его?

Это смешно!

Для того чтобы стать хорошим воином надо с детства осваивать боевое оружие и коня, что было в традиции у казаков.

К тому же, беглый, не знал казачьего языка.

Ведь, был же случай во время войны с Наполеоном, когда казачий авангард был захвачен смоленскими мужиками и перебит.

Почему это произошло? Да, просто они не поняли друг друга.

Ну, с вопросом о беглости казаков мы, кажется, разобрались.

Да! Были беглые, но это в середине 17 века, однако ж, коренные донские казаки, до этого периода, живут на своих землях уже несколько веков. У них своя земля, язык, культура.

Они торгуют с восточными странами, имеют посольства, одно из которых ходит зимою в Москву, поэтому оно и называлось Зимовейским.

Иван Грозный первый признал самостоятельность Дона.

Донские послы принимались на уровне послов других государств, вплоть до 1721 года. Много намешано кровей в казаке, но основной остаётся славянская. Далёкими предками казаков, как утверждают некоторые историки, являются скифские народы.

Поселения казаков назывались городками, позже станицами и хуторами. Кроме воинской службы, они занимались рыболовством, охотой, разведением скота.

Казаки были вольными людьми и имели свою территорию, которая называлась Войско Донское.

На круге это (собрание) они выбирали себе атамана, который становился для них верховным правителем. Если атаман не справлялся со своими обязанностями его переизбирали.

Гермоген.

Гермоген (Ермоген), Патриарх Московский и всея Руси родился около 1530 года в семье донских казаков. В миру носил имя Ермолай.

20 февраля 1607 года соборная площадь Московского Кремля была забита людьми до отказа.

На паперти Успенского собора стояли два Патриарха: Иов, которого совсем недавно эти же люди, на этом же самом месте оплевывали, позорили и избивали и Гермоген, которого Иов благословил стать своим преемником. Народ просил прощения у своих Патриархов.

И они простили свой народ.

Летом 1610 года царя Василия Шуйского сместили с престола, на сторону поляков стали переходить армии, сёла и города, интервенты вошли в Кремль.

Летом 1610 года царя Василия Шуйского сместили с престола, на сторону поляков стали переходить армии, сёла и города, интервенты вошли в Кремль.

Изменники-бояре требовали от патриарха Гермогена прекратить борьбу. Большинство бояр желало видеть на русском престоле польского королевича Владислава, сына Сигизмунда.

Этому решительно воспротивился Патриарх Гермоген, он остался единственным представителем законной русской власти в Кремле.

Гермоген желал на русский престол только русского человека.

На требование бояр написать особую грамоту к народу с призывом положиться на волю Сигизмунда и прекратить всяческое сопротивление полякам, Патриарх Гермоген ответил решительным отказом и угрозой придать их анафеме.

Он открыто выступил против иноземных захватчиков, призывая русских людей встать на защиту Родины, а боярам отвечал: «Когда вы, изменники и все королевские люди, выйдете из Москвы вон, тогда отпишу к своим, чтобы не ходили (на Москву). А не выйдете, то я, смиренный, всех благословлю помереть за православную веру.

Истинная вера попирается от еретиков и от вас, изменников; Москва приходит в разорение; святым Божиим церквам запустение; костел устроили латины на дворе Царя Бориса…».

Непреклонность патриарха Гермогена привела к тому, что он был схвачен и заточен в темницу в Чудовом монастыре Кремля, его объявили низложенным. Но и в тюрьме патриарх Гермоген не прекратил борьбы – он убеждал граждан Нижнего Новгорода организовать ополчение от всех русских городов для освобождения Москвы и благословил их действовать от его имени. Когда нижегородское ополчение Минина и Пожарского подошло к Москве, поляки потребовали, чтобы патриарх Гермоген остановил его, но патриарх мужественно отвечал: «Да будет над ними милость Божия и благословение от нашего смирения».

Более девяти месяцев томился святитель Гермоген в тяжком заточении.

17 февраля 1612 года он мученически скончался от голода и жажды. Известие о его смерти еще более сплотило ополченцев.

Близилась решительная битва.

Последние три дня перед ней почти отчаявшееся русское воинство провело в посте и молитве. И 27 октября 1612 года ожесточенное сопротивление польско-литовских отрядов было окончательно сломлено. Патриарху Гермогену было суждено стать

Гермоген в пыточной Кремля.

духовным вождем нашего народа в разгар Смуты конца XVI–начала XVII вв., и он, не колеблясь, встал на защиту русского престола и Православной Церкви. Все его силы были направлены на водворение мира и правды в нашем Отечестве. Его имя стало символом свободолюбия, стойкости, твердости духа, любви к своему Отечеству, веры в русский народ. Современники называли его «непоколебимым столпом благочестия» и «предивным хранителем Православной веры». Донской казак по крови Гермоген не изменил памяти своих предков.

Донцы первопроходцы

Надо отметить, что донские казаки, несмотря на своё неуважение к Москве, многое сделали для Российской империи.

Казак Оленин Василий Тимофеевич (мы уже писали о нём) по прозвищу Ермак "завоевал" Сибирь и присоединил её к России.

Сибирский казак Атласов в 1697-1699 годах совершил походы по Камчатке, дал первые сведения о Камчатке и Курильских островах.

Казак Семён Дежнев "со товарищи" в 1648 году проплыл от устья Колымы в Тихий океан, обогнул Чукотский полуостров, открыв пролив между Азией и Америкой за 100 лет до Беринга.

Казак Федор Поярков в 1643-1646 годах достиг устья реки Амур.

Казак Ерофей Хабаров в 1649-1653 годах совершил ряд походов по Приамурью, основал русское поселение в Китае, составил "Чертёж реке Амуру".

Казаки были прекрасными войнами, своими героическими подвигами они прославили Россию. Атаман Платов – выдающийся полководец войны 1812 года был казаком.

АТАМАН ПЛАТОВ

АТАМАН ПЛАТОВ

Крымский хан Махмет Гирей и Турция не раз требовала от русского царя свести казаков с Дона, но Москва в 1578 году отвечала, что государь не признаёт их своими подданными и они живут сами по себе.

И всё ж таки в 16 веке, во время правления Ивана Грозного, для охраны южных границ государства московские власти стали, привлекать казаков на сторожевую службу…

Охрана границ осуществлялась Казачьими разъездами. В разъезде было не более 20 человек. Казаки охраняли не только границу, но иногда тайно уходили в глубь территории неприятеля. Осуществив разведку, они точно знали передвижение вражеских войск. В обязанности РАЗЪЕЗДА входило не только наблюдение за неприятелем, но порой и вооруженное сопротивление, а в случае необходимости – и преследование.

Если выражаться нынешним языком, то казаки несли пограничную службу. Первое упоминание о государственной пограничной службе в Российском государстве относится к 1512 году. После очередного нападения крымского хана великий князь Василий третий " утвердил землю свою заставами".

Легенда. ДОНСКАЯ ДЕВА.

Деву видели казаки на Дону на протяжении трёхсот лет, а во время гражданской войны, призрак девы исчез, и люди слышат, иногда, её плачь.

В народе её называли еще Белой девой.

Она была любимой и почитаемой на Дону.

За что же девушке-призраку выпала такая великая честь?

Донская Дева предупреждала казаков об опасности и являлась им в утреннем тумане на самых высоких курганах и стояла там, пока не взойдёт солнце.

Для казаков появление Девы означало, что надо готовиться к войне.

Благодаря Деве казаков нельзя было застать неприятелю врасплох.

Люди были очень благодарны ей и молились на неё.

Девушка, как утверждает молва, жила в реальной жизни и была единственной дочерью у атамана.

Мать её умерла от холеры, когда она была ещё маленькой.

Отец больше не женился и занимался воспитанием дочери.

В шестнадцать девушка полюбила удалого казака из своей Сиротинской станицы.

Отец перечить их любви не стал и, на осенний Яблочный спас должны были сыграть свадьбу.

Только, в одно летнее утро, на станицу налетели кипчаки.

Девушки не было дома, она посла коров.

В бою были перебиты все казаки станицы.

Геройскую смерть приняли её отец и жених.

Станица была сожжена.

В один день девушка лишилась всего и осиротела. Похоронив близких, она покинула родные места. Поискали её добрые люди и, не найдя решили, что бедняжка наложила на себя руки.

Однак, девушка далеко не ушла. Она вырыла под Меловым курганом пещеру и стала отшельницей. Людям она не показывалась, избегала встреч. И когда она умерла, никто не знает.

Со временем стали замечать станичники деву в белых одеяниях: то у реки она сидит, то ходит в поле. Зла она никакого не делала, но всё ж таки люди её боялись.

Заприметили бабы, что как только Дева появлялась поутру на курганах, жди неприятеля. Казаки смекнули, что призрак девушки, предупреждает их о нашествии врага.

Больше трёхсот лет Донская дева охраняла станицы на Дону. За долгие годы у жителей в привычку вошло, каждое утро смотреть на курганы. Если Девы нет, то можно мирскими делами без опаски заниматься. Ну, а когда увидят, что стоит, разом за оружие и в бой. Вовремя предупреждённые Девой об опасности, казаки Дона были неуязвимы и всегда одерживали в сватках с неприятелем победы. Деву-призрак стали в благодарность называть Святой.

Только в роковом 1919 году, когда на Дону должна была вот-вот развязаться гражданская война, Святая Дева ничего не могла сделать. От безвыходности положения она явилась одному из казаков Трёхостровской станицы и предупредила его грядущей опасности.

«Большая беда идёт на Дон, - сказала она ему рыдая,- кровь казаков будет литься рекой. Брат на брата пойдет, сын на отца своего и я от бессилия чем-то помочь, плачу. Глазки все выплакала. Ослепла. Скажи казакам, что бы держались единой православной веры и, если они будут помнить Бога своего, то станут для нечисти единым кулаком, а если забудут Веру предков, то быть большой беде».

Сказала и растворилась в утреннем тумане реки.

Не поверил казак Святой Деве и принял сторону красных командиров. И так ему забили голову комиссары всяческой ложью о свободе, что он, забыв о Боге, пошёл с винтовкой на брата своего, а сын пошёл на отца.

Многие народы с допотопных времён выясняли свои отношения на Дону, но такой бойни, чтобы казаки стали ради бредовых коммунистических идей, убивать друг друга, не бывало.

Рассказывают, что и поныне Святая дева проливает слёзы по убиенным казакам в гражданскую войну. И будет она плакать до тех пор, пока казачки снова счастливо на Дону не заживут.

ДОНСКИЕ КОВЫЛИ.

Нет, ничего прекраснее видеть, как колышутся в степи, словно морские волны, белоснежные метёлки донского ковыля.

Какое невыразимое чувство восторга испытываешь на вечерней заре, когда видишь, чуть тронутый ветерком донской ковыль.

Шелестит он своими седыми метёлочками, словно изливает тебе свою душу.

Ковыли - неотъемлемая часть Донской степи, они являются своеобразным символом Тихого Дона.

В народе говорят, что ковыли это чубы донских казаков, которые отдали за свободу Дона свои жизни.

С нашим Междуречьем связана судьба Марины Мнишек, польской красавицы, которая хотела соединить в единое целое два братских народа.

Царица всея Руси Марина Мнишек.

В 1614 году Царица Всея Руси Марина Мнишек, по воле судьбы, в последние дни своего царствования скрывалась со своим четырёхлетним сыном

Ванечкой, наследником Российского престола, в наших волжских камышах…

Царица была поймана, и под усиленной охраной через Царицын, доставлена в Москву.

По приказу вновь избранного царя Михаила Фёдоровича в 1614 году четырёхлетнего Ванечку казнили.

Начало царствования династии Романовых было окроплено кровью невинного младенца.

На казни присутствовала и сама Марина.

Во время казни сына она прокляла весь царский род. Проклятие, брошенное царицей тяжёлым бременем легло на весь Романовский род.

Возможно, от этого проклятия, через триста лет, пострадала и вся царская семья Николая Второго, приняв мученическую смерть в подвалах Ипатьевского дома.

Царицу Мнишек, из политических соображений, не посмели казнить и приговорили Марину Юрьевну к пожизненному заточению в подземелье крепостной башни в г Туле.1615 году она умерла.

На долю восемнадцатилетней девушки, приехавшей в Россию, выпал тяжёлый жребий судьбы, такого жребия никому и не пожелаешь. Церковь её прокляла, обозвав «проклятой еретичкой» и «ведьмой». А ведь совсем недавно всё было иначе. И что бы понять трагедию царицы надо узнать её предысторию.

Итак – Москва. Смутное время. 20 июня.16О5 год.

После кратковременных военных баталий и разборок с приверженцами Бориса Годунова в столицу торжественно въезжает молодой Царь Дмитрий Иванович, чудом выживший сын Ивана Грозного. Его признают все, а матушка Марфа узнаёт в нём сына.

30 июля 1605 года Дмитрий венчается на царствование.

Молодому царю прочат невест высшего эшелона московского света. Но сердце Дмитрия далеко в Польше. Он объявляет, что хочет жениться на Марине Мнишек.

1606 году 8 апреля молодая польская красавица пересекает границу. По всей земле русской Марину встречают с великим ликованием: священники с образами, народ с хлебом - солью и дарами.

Московская элита и люд любуются прибывшей невестой.

Белое атласное платье, все усыпанное драгоценными каменьями, стройный стан, красивые черты лица, чёрные волосы и изящные манеры быстро пленяют русский народ и все радуются за прекрасный выбор своего царя.

Торжественно гремят колокола, салютуют пушки, льются звуки музыки.

Своим приездом Марина вносит в жизнь земли русской залог счастливой будущности двух славянских народов.

Таких торжеств Москва ещё не видала.

Перед венчанием, царь изъявляет желание, чтобы супруга его была коронована и вступила с ним в брак, как московская царица.

Бояре и духовенство удовлетворяют просьбу царя.

После коронования Марина была помазана патриархом на царство и причастилась Св.Тайн. Причастие, по обряду восточной церкви, делало её православной.

Марина становится первой женщиной, на Руси, коронованной на власть. Она теперь царица Всея Руси.

8 мая молодые царь и царица обвенчались.

Свадьба проходила по заветному прадедовскому чину с медовухой, караваями, свахами и шутами…

Невеста была в русском бархатном платье с длинными рукавами, и сафьяновых красных сапожках.

Но счастье царицы было коротким, всего семь дней.

16 мая заговорщики убивают царя Дмитрия.

Из венценосной, всеми любимой русской царицы, Марина становится ненавистной еретичкой и вдовой обманщика.

Для восемнадцатилетней девушки начинается жизнь полная лишений и унижения.

От неё требуют, что бы она отказалась от статуса царицы, но Марина Мнишек этого не делает.

Боясь испортить отношения с Польшей, заговорщики забирают у неё все ценные вещи и отправляют в ссылку в Ярославль. Там она живёт два года.

За это время происходят важные события.

Народный вождь Болотников поднимает восстание против заговорщиков, и идёт освобождать царицу. Марина Мнишек для русского народа становится флагом.

Я не буду перечислять события «смутного времени» они известны из истории. Нас интересует судьба царицы.

Марину уговаривают вернуться в Польшу, где она будет в безопасности, но она отказывается.

Молодая царица становится жертвой политических игр. Её периодически предают, над нею усмехаются, но судьба Руси становится и её судьбой. Она готова идти на жертвы, унижаться. В отчаянии она обращается к королю Польши с письмом.

«Всё отняла у меня судьба: осталась только справедливость и право на московский престол…»в письме она просит помощи. Но её обращение остаётся не услышанным. Вместо этого польский король Сигизмунд сам хочет овладеть Москвою. Мнишек и король становятся врагами.

1610 году Марина рожает сына. Называют его Иваном.

Царица требует признать мальчика наследником престола. Народ присягает, и от имени Ванечки, царица бьются с поляками. Однако силы неравные и Сигизмунд входит в Москву.

Оккупация поляками Москвы недолго. Вскоре, Минин и Пожарский с народным ополчением освобождают столицу. Марину с сыном объявляют вне закона.

В 1613 году в Москву съезжаются выборные люди. Они решают не выбирать на престол сына Марины.

Царём всея Руси становится Михаил Федорович Романов.

Однако большинство казаков, с этим не согласны, и продолжают отстаивать интересы законной царицы Марины Мнишек.

Они-то и составили силу атамана Заруцкого, который становится союзником Марины. Смута продолжается.

Против Заруцкого организуется войско во главе с воеводой Одоевским. Казаки разбиты. Марина Мнишек и Заруцкий уходят на Дон, а затем в Астрахань.

Город принимает их, и они начинают рассылать «прелестные» письма казакам. Казаки царицу поддерживают, но через полгода предают.

Вот такая незавидная судьба выпала молодой девушке, которая хотела соединить в единую братскую семью два славянских народа.

1630-1641

1630-1641

РАЗИН СТЕПАН

По праву гордостью Волгоградской земли и всего Дона является наш земляк Разин Степан.

Он родился на Юге нашей области в Зимовейской станице, ныне она называется Пугачёвской.

С юности он был набожным молодым человеком и в 1652 и 1661 совершил два паломничества в Соловецкий монастырь. В составе донских посольств (зимовеских станиц) побыл в Москве три раза.

Хорошо владея татарским и калмыцкими языками, Разин неоднократно успешно участвовал в переговорах с калмыцкими предводителями (тайшами). В 1663 -году, Степан командует казачьими войсками в походах против Крымского ханства и Османской империи.

Благодаря своей удачливости и личным качествам, Степан Тимофеевич получил широкую известность на Дону. И наверное, судьба сулила ему стать Войсковым атаманом, но случай круто изменил его жизнь.

Царский воевода Долгорукий во время одного из конфликтов с донскими казаками, желающими во время несения царской службы уйти на Дон. Велел казнить Ивана Разина, старшего брата Степана. Казнь посчитал Степан была несправедлива, и он возненавидел Москву.

Разин уходит на «вольные хлеба» и организует своё войско, которое не подчиняется Москве. Казаки грабят царские суда на Волге, затем уходят в поход «за зипунами» в Персию.

Из дальних стран казаки возвращаются героями. Победу они празднуют в Астрахани. Вот как описывает словесный портрет Разина не раз его видевший голландский парусный мастер Ян Стрейс: -

«Это был высокий и степенный мужчина крепкого телосложения с высокомерным прямым лицом. Он держался скромно, с большой строгостью». Авторитет Степана на Дону возрос и в его войско потянулись мужики. Что же потянуло хлебопашца к Разину? Как раз в этом, наверное, и суть Крестьянской войны.

После Никоновской реформы (ранее мы уже упоминали о ней) многие крестьяне бежали на Дон, и казаки им разрешили жить на реке. Однако, царь, чтобы вернуть беглых холопов послал несколько отрядов на Дон.

И судьба мужика оказалась на наковальне или возвращаться в рабство и быть всю жизнь битым или идти в вольные казаки. Разин Степан, как раз, бросил клич: - «Становитесь в мои ряды мужики, я верну вам вашу веру!».

Вот и потянулись мужики к Степану, потому как, более защитников у них не было.

Последние шаги Степана на эшафот.

Ядром восстания стал остров Рига, что напротив Качалинской станицы.

Отсюда восставшие пошли на Москву, занимая волжские города.

Чем это кончилось всем известно, но хотелось бы дополнить повествование одним, казалось бы, незначительным фактом, который раскрывает личность атамана с иной малоизвестной стороны.

Во время пыток Фрол Разин, младший брат Степана, показал, что из Персидского похода Степан привёз дивный город из слоновой кости, который он хранил у посадского человека в Царицыне Дружины Потапова. Разин редко показывал макет своим сотоварищам, в тайне мечтая выстроить вольный город на Царицынской земле.

Куда делся макет «дивного града» история умалчивает, но возможно, он лежит, где-нибудь в потаённом месте и ждёт своего часа.

И последнее. Многие знают песню о Стеньке Разине

Из-за острова на стрежень,

На простор речной волны,

Выплывают расписные,

Вострогрудые челны…

Эта песня на генетическом уровне вошла в наше сознание и многим уже не жаль княжну, которую утопил кровожадны

2015-09-06

2015-09-06 748

748