Из всего сказанного можно заключить, что речь имеет синтагматическую основу. Это подтверждается анализом материалов русской, украинской, английской, французской, испанской, немецкой речи. Сейчас более подробно рассмотрим английскую речь в интересующем нас аспекте. В ней, как и в русской или украинской, многие традиционно простые предложения имеют составное содержание, а следовательно, и составную структуру. Иначе говоря, они включают несколько структурно-смысловых частей, синтагм. Обратимся, например, к такому предложению:

They are visiting firemen.

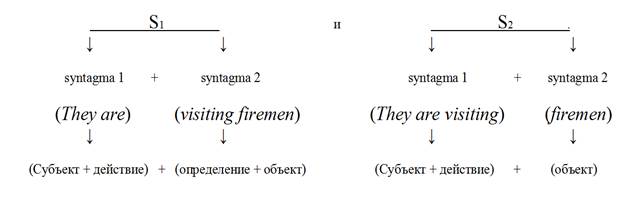

Рассматривая его отдельно от того контекста, в который оно входит, мы убеждаемся, что оно неоднозначное. Его содержание будет варьироваться, в зависимости от того, каким образом будет представлена его синтагматическая структура.

Безусловно, опираясь на окружающий контекст, можно без труда выяснить тот синтагматический состав предложения, который определил автор. Если же ограничиваться рамками отдельно взятого предложения, то приходится отметить наличие двух возможных вариантов синтагматической структуры этого предложения.

|

|

|

(1) They are / visiting firemen и(2) They are visiting / firemen.

На письме оба варианта представлены одной предложенческой структурой. В английской письменной речи, как и во многих других, нет графических средств для их разграничения. Однако очевидно, что у этого предложения возможно разное синтагматическое членение, а значит, возможны два варианта интонации: в одном случае с паузой между словами are и visiting и во втором с паузой между visiting и firemen. Схемы этих вариантов (S1 и S2 – обозначения вариантов) будут выглядеть следующим образом:

С точки зрения грамматики и содержания эти совершенно разные варианты. В первом варианте are является самостоятельным глаголом, а visiting – прилагательным, выполняющим функцию определения объекта. Во втором варианте are выступает уже в качестве вспомогательного глагола при образовании формы времени группы Continuous, а visiting выступает в качестве главного глагола данной временной формы. На основании этого весьма простого примера ясно, что аналитические синтаксические формы всегда должны входить в одну синтагму.

Американские учёные Дж. Фодор, Т. Бивер, М. Гаррет, Д. Слобин и другие, изучая структуру речи, определились в том, что речь, в частности предложения, – это не просто цепочки слов, а “ структурированные цепочки, состоящие из иерархически разных единиц”[92]. Структурированная цепочка – понятие конституентной структуры, или структуры непосредственно составляющих предложения, которая представлена, по их мнению, звуками, морфемами, словами и синтагмами.

|

|

|

Если речевые структуры как некий непонятный предмет ради любопытства рассматривать под микроскопом без разграничения единиц языка и единиц речи, это действительно так. Но если подходить к результатам речевой деятельности и к так называемой речевой цепочке как к отражению процесса мышления и общения, то такое объяснение структуры речи представляется неубедительным. Потому что звуки, морфемы непосредственно не имеют к процессу мышления, речепорождения и общения никакого отношения. Так как это не речевые единицы. Даже слова как языковые единицы с обобщённым значением непосредственно не формируют речь. Их функции исчерпываются на уровне появления минимальных речевых единиц.

Минимальная речевая единица как исходный одномерный компонент порождения речи появляется в сознании субъекта речи в виде конкретной структуры с конкретным, ситуативным значением. У неё по сравнению с языковыми единицами качественно иное значение, что весьма существенно.

Названные учёные первыми использовали понятие непосредственно составляющих в своих психолингвистических исследованиях. На наш взгляд, в целом они сделали это не совсем удачно, потому что при исследовании не разграничивали сфер языка и речи. Это существенный методологический просчёт. По отношению к живой конкретной речи в аспекте непосредственных её составляющих не может быть разговора о звуках, морфемах и даже словах как самостоятельных речепорождающих единицах, потому что речь составляется вовсе не из них. Любая речь составляется из речевых, минимальных и однозначных структур. Её непосредственными составляющими могут выступать только типичные речевые структуры: не номинативные единицы языка с обобщённым значением и тем более не звуки и не морфемы, а речевые единицы с конкретно-ситуативным содержанием. Перед нами очевидное смешение сфер языка и речи в результате смешения языковых и речевых единиц. Речевые единицы – это синтагма, фраза, сообщение, простые и сложные предложения, высказывание (в иной терминологии: дискурс, сложное синтаксическое целое, межфразовое единство, предикативно-релятивный комплекс), представленное на письме в виде абзаца.

Звуки языка являются непосредственными составляющими морфем, морфемы – слов и словоформ, слова и словоформы – составляющие синтагм. С появлением синтагмы лингвистические единицы, входящие в неё и образующие один речевой компонент, приобретают общую квалификацию – минимальной речевой единицы. С синтагм начинается сфера речи, для которой характерна конкретность, проявляющаяся в самых разных и тесных связях и переплетениях с действительностью. Естественное членение речи осуществляется на типичные речевые единицы – на те структуры, из которых она составляется, или на те, с помощью которых она традиционно оформляется.

Таким образом, чтобы слова и словоформы стали компонентами речи, они должны из языковых единиц трансформироваться в речевые. Их преобразование в речевые единицы (т.е. единицы с конкретным ситуативным значением) в подавляющем большинстве случаев происходит путём объединения нескольких слов в одну синтагму как минимальную одномерную речевую единицу.

Реже такое преобразование языкового материала в речевой происходит в результате сочетания в процессе речепорождения отдельного слова с самостоятельной синтагмой (или синтагмами), в результате чего данное слово приобретает статус самостоятельной однокомпонентной синтагмы. Это происходит, когда субъект речи полагает, что даже одного компонента вполне достаточно для формирования общего содержания.

Что же касается непосредственно составляющих предложения, то целесообразно говорить о синтагмах, потому что непосредственно именно они составляют предложение. Но если предложения составляются из синтагм, то очевидно, что каждое из предложений выделяется в тексте в процессе последовательного наращения синтагм – по мере появления в нём законченных мыслей.

|

|

|

Причём структура предложений при одной и той же структуре синтагм у разных людей может быть представлена по-разному. Так как любая речь – явление креативное и индивидуальное, а взаимосвязанность мыслей по-разному отражается в сознании людей, то границы между предложениями в тексте могут варьироваться, особо не влияя на его содержание. Это можно показать на примере английских пословиц.

Например, английская пословица When given a gift, / accept it with grace; / when beaten, / be quick to move to your place (Когда дают подарок, принимай его с благодарностью, когда бьют, поспеши перебраться к себе / в своё место) является аналогом русской пословицы Дают – бери, а бьют – беги. В ней четыре синтагмы. На письме она представлена одним предложением (текст малого жанра). Но при сохранении её синтагматической структуры она без какого-либо изменения значения могла быть представлена и двумя предложениями:

When given a gift, / accept it with grace. // When beaten, / be quick to move to your place.

Пословица We have it / as good as new, // but not for the like / of you (У нас это есть как новенькое, но не для таких как ты) является аналогом русской пословицы Есть-то есть, да не про вашу честь. В ней тоже четыре синтагмы и одно предложение. При неизменности синтагматической структуры на письме она может быть представлена двумя предложениями:

We have it / as good as new. // But not for the like / of you.

Пословица Children / when they are little / make parents fools, // when they are big / they make them mad (Дети, когда маленькие, делают родителей дураками, когда вырастают, сводят их с ума) включает пять синтагм. Она также при тех же условиях может быть представлена двумя предложениями:

Children / when they are little / make parents fools. // When they are big / they make them mad.

Так что английские тексты, как и русские или украинские, при их записи на слух или при написании диктантов у разных людей могут иметь разные предложенческие структуры, но при этом они передают одно и то же содержание. Предложенческие структуры могут варьироваться даже у самого автора при работе над текстом – при сохранении неизменной структуры синтагм. что подтверждает мысль о том, что синтагмы являются единицами порождения речи и её содержания, а предложения – единицами её письменного оформления.

|

|

|

Текст постепенно составляется из синтагм, но при этом традиционно членится ещё и на предложения. Разграничить непосредственно составляющие предложения и текста – значит обозначить границы между синтагмами всех предложений текста. Выделять звуки, морфемы, слова, имена существительные, глаголы, прилагательные, отдельные словосочетания, совершенно неуместно и не правомерно, так как это не единицы речи. Такое членение не является естественным членением речи, а скорее, её препарированием.

Однако американские учёные членят предложения на основе факта существования лингвистических единиц, не разграничивая их по сфере реального функционирования, начиная с минимальной единицы – звука. Они объединяют в одно целое факты лексикологии, морфологии и синтаксиса, что не представляется уместным и обоснованным. Поэтому многие результаты их исследований неубедительны, вызывают сомнения и возражения. Естественным можно признать лишь такое членение речи, на основании которого в ней выделяются те речевые единицы, из которых она непосредственно составляется или с помощью которых традиционно оформляется. Из любого сложного механизма (а речь – это механизм мышления и общения) вычленяются его непосредственные составные детали, начиная с минимальной, но никак не атомы и не молекулы того материала, из которого эти детали сделаны. Любое здание можно разобрать на кирпичи или блоки, из которых оно построено, но никак не на песок и цемент, из которых создавались кирпичи и блоки.

Тем не менее рациональное зерно в их деятельности имеется. Это касается той части исследований, которая посвящена синтагме. При чётком разграничении языковых и речевых единиц исследование непосредственно составляющих единиц предложения может дать полезные результаты, в том числе и практические (при адекватном восприятии текстов, а также при переводе их с одного языка на другой).

Рассматривая речь на уровне синтагм, американские лингвисты и психолингвисты обратили внимание на то, что синтагмы как единицы восприятия имеют тенденцию сохранять структурно-смысловую цельность, сопротивляясь разрывам и иным деформациям[93].

При изучении особенностей восприятия устной речи вниманию респондентов предлагались речевые структуры, которые в письменной речи соответствуют предложениям. Во время прослушивания участники эксперимента в какой-то момент слышали щелчок. Затем слушатели должны были указать, в какой именно момент они слышали щелчок. Как он разделил структуру предложения?

Примечательно, что щелчок раздавался не на границе между синтагмами, а в пределах синтагмы. В одних синтагмах он был ближе к их окончанию. В других же – ближе к началу. Результаты эксперимента оказались однозначными. Все слушатели в первом случае сдвигали щелчок к концу синтагмы, указывая, что он был именно после неё. То есть между синтагмами. Во втором случае они сдвигали щелчок несколько вперёд и тоже ставили его между синтагмами. Это объективно свидетельствовало о том, что восприятие английской речи её носителями осуществляется на синтагматическом уровне, что именно синтагма является минимальной единицей восприятия речи и, главное, что она характеризуется единством, сопротивляясь разрывам и деформациям.

В психологическом отношении восприятие синтагм является настолько сильным, что на него особо не влияют возникающие помехи, которые воспринимались слушателями как побочные явления. Поэтому помехи фиксировались сознанием попутно, не мешая восприятию синтагматики речи. Многократные эксперименты с другими слушателями лишь подтвердили правильность таких выводов.

При этом Д. Слобин отмечает, что во время эксперимента не было использовано никаких дополнительных средств выделения синтагм, таких, например, как более длительная пауза. Была обычная звучащая речь.

Чтобы выяснить характер восприятия пауз, слушателям среди многих других были предложены такие предложения:

(1) As a result of their invention’s influence the company was given an award (Благодаря влиянию их изобретения компания получила вознаграждение).

(2) The chairman whose methods still influence the company was given an award (Президент, чьи методы работы оказывают влияние на компанию, получил вознаграждение).

Все участники эксперимента пояснили, что максимальную паузу в первом предложении они чувствуют между словами influence и the, а во втором – между company и was. Тем самым они подтвердили чёткое разграничение в их сознании синтагм при восприятии речи в обоих случаях.

(1) As a result of their invention’s influence // the company was given an award (Благодаря влиянию их изобретения // компания получила вознаграждение).

(2) The chairman / whose methods still influence the company // was given an award (Президент, / чьи методы работы всё ещё оказывают влияние на компанию, // получил вознаграждение).

Нужно отметить, что Д. Слобин осуществляет синтагматическое членение предложений не в соответствии с их конкретным речевым содержанием и учётом окружающего контекста, а представляя их как отдельные самостоятельные структуры. В то же время он говорит о речевом потоке и его непосредственных составляющих.

Таким образом, речевой поток у него ограничивается предложением. Однако часто одного предложения недостаточно, чтобы в полной мере осознать его содержание. Только в широком контексте можно выяснить его истинное содержание.

Уместно отметить также тот факт, что, рассуждая о непосредственно составляющих предложения, называя как языковые, так и речевые единицы, Д. Слобин говорит о синтагме, предложении, но при этом даже не упоминает о словосочетании как синтаксической единице, используемой, по мнению многих русских и украинских лингвистов, при построении предложений. Очевидно, что для него такой реальной синтаксической единицы не существует.

Учёный отмечает, что “объём памяти не позволяет человеку порождать и понимать предложения, превышающие определённую длину и уровень сложности”[94]. (В данном случае наглядно представлено смешение автором устной и письменной форм речи и их единиц).

Данное утверждение вызывает определённые сомнения относительно его соответствия истине. Во-первых, любая речь, как устная, так и письменная, порождается не предложениями, а синтагмами как исходными минимальными одномерными речевыми единицами.

По своему порождению и восприятию речь имеет не предложенческую, а синтагматическую основу. В устной речи категория предложения вообще выпадает из области сознания – из процессов порождения речи и её восприятия. А в письменной речи предложение – это способ выделения отдельных мыслей.

Можно слушать лекцию в любом темпе в течение двух часов, легко понять её и многое запомнить. Но не по причине длины предложений (в ней нет предложений, а есть фразы), а в зависимости от уровня компетенции слушателей в вопросах, освещаемых в лекции, а также от уровня их языковой и речевой компетенции (т.е. теоретических знаний, речевых умений и навыков). Сознание и память активно оперируют не предложениями, а содержанием, которое можно передать разными структурами фраз и предложений, а значит, и разным их количеством.

Все слушатели воспринимают устную речь на уровне синтагм одновременно с их появлением. В письменной речи каждый, кто ею занимается, вынужден иметь дело с текстом и предложениями, но непосредственное восприятие осуществляется тоже на уровне синтагм. Автор текста определяет границы предложений, которые во многом обусловлены его индивидуальным стилем.

Например, структуры предложений известной работы Адама Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов» («An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations»)весьма объёмны, но в то же время её стиль многие исследователи считают безупречным: длинные предложения нисколько не мешают восприятию содержания.

Для идиостиля Л.Н. Толстого характерны сложные предложения, часто включающие более десяти предикативных единиц, с использованием подчинительных союзов. Для романов М.А. Шолохова характерны многокомпонентные сложные предложения, особенно бессоюзного типа.

У историка Н.И. Костомарова легко найдём структуры предложений на полстраницы и более, тем не менее все три автора вполне понятны читателю, восприятие их произведений не вызывает затруднений, да и запоминается передаваемая информация без особых трудностей. Потому что запоминание информации связано не со структурой предложений, а с её содержанием.

В мировой литературе в стихотворных и прозаических жанрах существуют произведения, в которых вообще не указаны границы между предложениями. Так называемые произведения потока сознания. Но даже в этом случае тексты осознаются и запоминаются читателем, что опять-таки свидетельствует не о предложенческой основе восприятия речи.

Предложенческая структура речи лишь способствует или, наоборот, несколько затрудняет её восприятие, но никак не обусловливает запоминание содержания. Потому что в основе запоминания лежит не структура, а логика передаваемой мысли, т.е. характер содержания. Если содержание заинтересовывает, оно сразу запомнится. А запоминается оно, естественно, в определённой структуре. Запоминание обусловлено психической реакцией на содержание, способностью последнего вызвать интерес. Десять бессвязных слов запомнить гораздо труднее, чем десять содержательных строк с новыми и интересными мыслями. Важен не объём структуры, важно качество содержания.

Что касается детерминирующего характера речи в период её порождения и её детерминирующей основы, о чём говорит Д. Слобин, то процесс порождения речи носит более сложный характер, чем это представляет автор.

С одной стороны, речь, несомненно, носит детерминирующий характер, проявляющийся в том, что всё, что появляется в речи в момент её порождения в значительной степени обусловлено уже появившимся, предыдущим материалом. В этом отношении не может быть возражений.

Однако, с другой стороны, речи свойствен и стохастический, случайный, характер. Он проявляется, например, в том, что при передаче одного и того же содержания разными людьми используются разные языковые средства (синонимические, антонимические, описательные), различные речевые структуры.

Речепорождение осуществляется путём линейного наращения синтагм, автоматически, спонтанно возникающих по отношению к их структуре, но контролируемых сознанием применительно к их содержанию.

Речь протекает при контроле содержания и автоматическом появлении речевых структур – на основании соответствующих речевых умений и навыков. Поэтому не только разные люди по-разному передадут одно и то же содержание, но даже один и тот же человек в разные моменты по-разному передаст одну и ту же информацию. Содержание будет то же самое, сохранится и личностная оценка его субъектом речи, но в структурном плане будут различия. И в структуре предложений, и в их количестве.

Внимание к содержанию речи в процессе его передачи делает речь творческой, вдохновенной, содержательной. Переключение внимания на структуру речи и сознательный её контроль, лишает её всякого творчества, делает маловыразительной и бедной в содержательном плане. Так что о детерминирующем характере речи следует говорить с известными оговорками, потому что стохастический характер её очевиден.

Английская речь, как и русская или украинская, составляется не из сознательного сочетания готовых или создаваемых в процессе речи структурных языковых единиц – слов или словосочетаний. Она порождается из динамичного, последовательного представления общей картины содержания (или передачи информации), т.е. она развивается из последовательных речевых действий, направленных на постепенное исчерпывающее отражение содержания во всех его составляющих деталях, в их связях и взаимоотношениях в виде минимальных речевых компонентов (синтагм).

В связи со сказанным уместно обратить внимание на то, что реальная системность языка наглядно проявляется не столько во взаимоотношениях его отдельных средств как совокупного знаменательного арсенала, сколько в их функционировании. То есть в тех связях и отношениях, благодаря которым язык способствует мыслительной деятельности личности и народа и отражению её результатов при общении.

Системность языка проявляется в том, что на его основе создаётся речь как сложная структурно-содержательная система взаимосвязанных единиц, в которой даже между синтаксически не связанными компонентами возникают опосредованные смысловые связи. Поэтому изучение национального языка позволяет увидеть особенности и направления мыслительной деятельности его носителя, представляет важную информацию о природе его мышления, менталитета, о путях и способах его проявления. Чем точнее и убедительнее оформлена в языковом отношении мысль, тем она доступнее и легче для запоминания.

Американский психолингвист К. Лешли в 1951г. в работе «Проблемы линейной упорядоченности поведения» на основе лингвистических данных рассматривает речевое поведение, речь как поведение, речь как интеллектуальную деятельность. Он утверждает, что порядок слов в предложении английского языка не вытекает из слов как таковых[95].

Эта мысль верна и для многих других языков. В основе сочетаемости и синтаксической связи слов лежит не их значение и не частеречная их принадлежность. Безусловно, это важные лингвистические показатели при организации речи, но не основные.

В зависимости от передаваемого содержания за конкретным словом может идти любое другое, с которым данное слово может сочетаться лишь теоретически. Грамматические связи и смысловые ассоциации между двумя рядом стоящими словами не могут объяснить ни порождения речи, ни её понимания. По мнению Лешли, необходимо достаточное количество слов, связанных грамматически и по смыслу. По сути, речь у него идёт о том, что несколько позже стали называть синтагмой. Далее, продолжает он, необходим также учёт содержательно близких слов дистантного расположения (т.е. учёт межсинтагматических связей на основе сочетаемости ключевых слов разных синтагм).

Шестью годами позже Н. Хомский в книге «Синтаксические структуры» продолжил развитие мыслей К. Лешли. Хомский анализирует следующую синтаксическую структуру:

Colorless green ideas sleep furiously (Бесцветные зелёные идеи яростно спят).

Учёный обращает внимание читателя на то, что возможность смыслового сочетания представленных в данной структуре слов весьма невелика. Можно сказать, нулевая. Тем не менее, учитывая некоторые факторы в языке (например, наличие переносных значений) и в речи (структура из двух синтагм – Colorless green ideas / sleep furiously) нельзя отрицать, что в данном случае перед нами предложение как речевая единица. Между словами в каждой из синтагм существует внутрисинтагматическая связь и просматривается общее образное содержание (дескать, мало того, что ‘идеи незрелые и заурядные, они к тому же находятся в каком-то сонном или даже беспробудном состоянии’). Содержание первой синтагмы – ‘ заурядные, незрелые идеи’ и содержание второй – ‘ находятся в абсолютно недейственном состоянии’. Между синтагмами существует межсинтагматическая синтаксическая связь. Причём предикативная связь.

Таким образом, как видим, что вполне реальное предложение возможно даже в том случае, когда шансы сочетаться у слов весьма незначительны. Но всегда ли можно составить предложение из слов с весьма высокой степенью вероятности их сочетания? И всегда ли цепочка грамматически связанных слов является отражением связной речи или она может носить стохастический характер? Опять-таки оказывается, что всё определяется не отдельными непосредственно контактирующими словами и их связями, а структурно-смысловыми группами слов, содержательным и грамматическим объединением этих групп на уровне их ключевых слов. Как мы уже убедились (см. с. 148), между словами может существовать синтаксическая и смысловая связь как в прямом, так и обратном направлениях, но, тем не менее, такая словесная цепочка не будет предложением. В речи необходимы связи и отношения не только между отдельными словами внутри синтагм, но и между синтагмами и группами синтагм, т.е. внутрисинтагматические и межсинтагматические связи и отношения. Так что предложение, как и речь в целом, образуется не на уровне отдельных слов, даже если между ними существует смысловая и грамматическая связь. Синтагматика английского предложения позволяет точнее разобраться в его содержании. Возьмём две предложенческие структуры.

(1) Visiting relatives are a nuisance for each man.

(2) Visiting relatives is a nuisance for each man.

Их синтагматическое членение способствует быстрому и однозначному восприятию.

(1) Visiting relatives are / a nuisance for each man.

(2) Visiting relatives is / a nuisance for each man.

Учёт глагольных форм множественного и единственного чисел are и is в первых синтагмах предложений помогает адекватному восприятию этих предложений. Форма are в первом предложении указывает на то, что грамматическим субъектом в синтагме является существительное в форме множественного числа (relatives), а форма is во второй структуре указывает на то, что в данном случае грамматическим субъектом является слово в единственном числе(Visiting). Внимание к структуре и содержанию синтагм позволяет правильно понять содержание предложений.

(1) Когда посещают родственники, / утомительно для каждого человека.

(2) Посещать родственников / утомительно для каждого человека.

Рассматривая вопрос о том, “каким образом люди разлагают предложение на… синтагмы”, Д. Слобин подходит к его решению весьма односторонне.

Во-первых, у него почему-то синтагмы в письменной речи “выделяют лингвисты”[96], а не субъект речи и не читатели. Выходит, синтагма – изобретение лингвистов и объект только их интересов и их профессиональной деятельности.

Однако синтагматическую структуру текста и каждого предложения в нём определяет (сознательно или интуитивно) исключительно его автор, а читатели её стремятся восстановить. Лингвисты находятся в той же ситуации, что и все другие читатели, т.е. в положении людей, пытающихся выяснить авторский вариант синтагматики текста и тем самым адекватно понять его содержание.

Во-вторых, синтагма – это вовсе не искусственная, гипотетическая единица типа словосочетания, придуманная лингвистами с метаязыковой целью – для наглядности и облегчения изучения тех или иных вопросов языка и прежде всего его грамматики. Синтагма – объективно существующая минимальная речевая единица, являющаяся основой при порождении речи и её последующем восприятии.

Формируют речь одни люди, а воспринимают другие. Поэтому, чтобы правильно понять содержание речи, процесс её восприятия должен проходить на уровне тех реальных однозначных речевых единиц, из которых она составлялась.

Только последовательно осознав каждую из исходных минимальных структурно-смысловых единиц, можно осознать содержание каждого предложения и речи в целом. Так что в английской речи, как и в русской, украинской и др., синтагма – основная составляющая единица и предложения, и текста.

Трудно согласиться с Д. Слобином и в том, что понимание и запоминаемость речи осуществляется на предложенческом уровне. Понимание речи осуществляется на уровне тех единиц, из которых она составлялась. А составлялась она, как свидетельствует первичная форма речи, вовсе не из предложений, выступающих в тексте в качестве промежуточного структурирующего компонента, располагаясь между синтагмами, с одной стороны, и высказыванием – с другой. В устной речи восприятие содержания осуществляется с появлением каждой очередной синтагмы, т.е. на синтагматическом уровне. А запоминание осуществляется уже на уровне восприятия, так как оно является обязательным атрибутом механизма восприятия.

Речь может структурироваться на уровне разных речевых единиц: синтагм, предложений, высказываний и текста как завершённой целостной структуры. Например, любой сборник рассказов – это структурирование речи на уровне текстов, высказываний, предложений и синтагм. В полной цепочке речевых единиц синтагма – минимальная единица, текст – максимальная (с точки зрения самостоятельности, смысловой и структурной завершённости). Синтагма – основная единица формирования и восприятия речи. Благодаря последовательному восприятию синтагм постепенно воспринимаются все более объёмные, составные единицы.

Синтагматическая структура текста у автора всегда имеет только один вариант. Любой человек – рядовой читатель или лингвист – должен стремиться осознать именно авторский вариант. Только в этом случае он поймёт содержание текста в соответствии с его коммуникативной целью.

Предложения – речевые единицы, представляющие в тексте ту или иную завершённую мысль или несколько взаимосвязанных мыслей. Они структурируют текст, облегчая его синтагматическое членение при чтении.

Любая речь – явление креативное и индивидуальное. Так как степень взаимосвязанности мыслей по-разному отражается в сознании людей – автора и читателей, то границы между предложениями в тексте могут варьироваться, особо не влияя на его содержание. Они варьируются даже у автора при работе над текстом. Кому из пишущих людей неведома ситуация, когда при правке текста нередко приходится буквально терзаться над тем, как лучше в том или ином случае обозначить границы между предложениями.

Во время написания связного текста пишущий обычно ставит границы между предложениями автоматически, интуитивно, а потом, при правке и редактировании, они уточняются. Не исключаются и такие случаи, когда в процессе работы над текстом границы между предложениями меняются автором по нескольку раз.

Границы предложений готового текста обусловливаются сформировавшимся в сознании автора содержанием текста и стремлением предельно доступно его представить читателю. Осознание содержания может видоизменяться и у самого автора, что опять-таки ведёт к видоизменению границ между предложениями.

Иными словами, предложенческая структура текста предполагает какое-то число вариантов. А откровения писателей по вопросу объёма предложений и границ между ними в тексте лишь подтверждают данную мысль.

Так что можно сказать, что предложение – структура, на основе которой постигаются грамматические формы и их значения (в морфологии), особенности и правила их сочетания (в синтаксисе). Роль предложения в освоении грамматики языка огромна. В этом и заключается его главная метаязыковая роль.

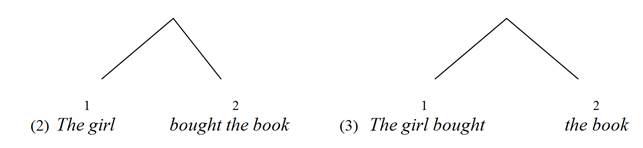

Прагматическая его функция также существенна, и состоит она в традиционном структурировании текста и облегчении его восприятия читателем. Предложение не выполняет кодирующую и декодирующую функции в речи. Оно адаптирующий компонент текста. Ключ к кодированию и декодированию – синтагма. На её основе составляются и постигаются все другие более сложные (составные) речевые единицы, в том числе и предложения. Для наглядности обратимся к следующему предложения минимальной структуры:

(1) The girl bought the book (Девочка купила книгу).

Если содержание данного предложения в речи отражает сам факт покупки девочкой книги, то это предложение состоит из одной синтагмы. Таким, например, будет структура ответа на вопрос: What happened? (Что произошло?). Если предложение будет ответом на вопрос: Who bought the book? (Кто купил книгу?), – оно будет состоять уже из двух синтагм:

(2) The girl / bought the book.

Между ними обязательна пауза. В данном случае акцентируется внимание на субъекте и его действии. Синтагматическое ударение находится на синтагме со значением субъекта. Если предложение станет ответом на вопрос: What did the girl buy? (Что купила девочка?), – оно тоже будет состоять из двух синтагм, но уже совсем иных (и структурно, и содержательно), чем предыдущая:

(3) The girl bought / the book.

Между ними опять-таки обязательна пауза, но теперь она разграничивает синтагму со значением субъекта с его действием и синтагму со значением объекта действия. Синтагматическое ударение находится на синтагме со значением объекта даже при нисходящей интонации.

Как видим, внешне одна и та же предложенческая структура в зависимости от коммуникативной цели, при одном и том же лексическом наполнении, без каких-либо пунктуационных различий может передавать совершенно разные форматы содержания.

Это возможно лишь потому, что каждый раз предложение модифицирует свою синтагматическую структуру и интонацию. При помощи синтагматического ударения подчёркивается важная в смысловом плане синтагма. Всё это свидетельствует о том, что и в английской речи не из отдельных слов непосредственно формируются предложения.

Если предложение как речевая единица представляет собой единство структуры, интонации и содержания, то в устной речи все три рассматриваемых варианта воспринимаются как разные предложения, так как у них разная синтагматическая структура, разная интонация и разное содержание.

В письменной речи в каждом случае только контекст позволит выяснить подлинную синтагматическую структуру конкретного предложения, определить его предполагаемую интонацию, в результате чего адекватно понять его содержание.

В первом варианте предложения межсинтагматической связи нет: предложение состоит из одной синтагмы. В нём можно отметить только внутрисинтагматическую связь. Второй и третий варианты можно отразить в виде следующих схем.

Рассмотрим следующее предложение, приводимое Дж. Миллером в работе «Some psychological studies of grammar»[97]:

The boy hit the ball.

Графически оно состоит из пяти слов. Практика речевой деятельности говорит нам, что в нём некоторые слова более тесно связаны между собой, чем другие. Так, сочетание The boy hit представляет собой структурно-смысловое единство, в то время как слова hit the не только не является единством, но и не сочетаются между собой, хотя расположены рядом. Например, в сочетании the ball слова настолько едины, что их можно заменить одним словом (it). Сочетание hit the ball вполне соответствует требованиям грамматики и смысловой сочетаемостислов. Оно представляет структурно-смысловое единство. Но в любой ли речевой ситуации сочетание данных слов выступает как величина постоянная?

Хотя рассматриваемое предложение имеет довольно простую структуру, нельзя утверждать, что это минимальная, однозначная речевая структура, так как в зависимости от коммуникативной цели оно может нести разное содержание.

Например, если это будет сообщение о наблюдаемом факте (скажем, при ответе на вопрос: “ Что произошло? ”), оно будет представлять минимальную и однозначную структуру, состоящую из одной синтагмы, выполняющей функцию предложения:

(1) The boy hit the ball.

Ответ на вопрос “ Who hit the ball?” будет состоять из двух синтагм:

(2) The boy / hit the ball.

Между ними обязательна пауза, разграничивающая и вместе с тем объединяющая два фрагмента содержания, представленных в каждой из синтагм: новое и известное. Содержание данного варианта синтагматического членения предложения акцентирует внимание слушателя (читателя) на субъекте действия. Первая синтагма несёт на себе более сильное ударение. Ответ на вопрос “ What did the boy hit?” также будет состоять из двух синтагм, но их структура и границы между ними будут иными:

(3) The boy hit / the ball.

В данном случае уже нет естественного сочетания hit the ball. Теперь естественным является сочетание двух групп слов, двух синтагм: The boy hit и the ball. Иным будет и содержание каждой из синтагм. Первая передаёт известную для спрашивающего информацию, вторая – новую. Если в предыдущем ответе синтагматическое ударение было на первой синтагме, так как она несла новую информацию, то в данном ответе синтагматическое ударение уже на синтагме the ball, так как именно она теперь содержит новую информацию.

Возможна ещё одна ситуация. При ответе на вопрос “ What did the boy do? ” структура сообщения тоже будет состоять из двух синтагм:

(4) The boy / hit the ball.

Границы между ними полностью совпадают с вариантом (2). Но эти варианты различаются содержанием. Если в других вариантах слова в структуре предложения группировались по-разному, то в данном случае они группируются внешне одинаково. По лексическому наполнению и по внешним грамматическим связям между словами эти варианты вроде бы абсолютно идентичны. Но тогда чем обусловлено их разное значение?

Во-первых, они различаются интонационно. Во-вторых, у их синтагм различные смысловые функции. В варианте (2) синтагма The boy несёт основное синтагматическое ударение и передаёт новую информацию о субъекте действия, а в варианте (4) основное синтагматическое ударение на синтагме hit the ball, смысловой акцент уже на действии и объекте действия.

Таким образом, и в английской речи каждое предложение как речевая единица имеет синтагматическую основу, оно формируется из синтагм, структура и содержание которых обусловлены коммуникативными целями. При помощи этих же синтагм оно и воспринимается. Утверждение о том, что именно слова формируют предложение, что последнее строится в результате реализации той или иной структурной схемы путём её лексического распространения (на основании лексических распространителей), не соотносится с реальной речевой деятельностью и представляется упрощённым.

Даже на примере таких элементарных предложенческих структур можно увидеть, как содержательно варьируется предложение с одним и тем же лексическим наполнением в зависимости от коммуникативных целей субъекта речи.

Предложение как речевая единица характеризуется единством конкретной структуры и конкретного содержания. Если содержание у структур с одним и тем же лексическим наполнением разное, то это, несомненно, разные структуры.

На письме эти структуры могут совпадать, но в устной речи благодаря интонации они всегда будут различаться, указывая на то, что их нельзя отождествлять.

Каждая речевая структура характеризуется грамматически, интонационно и содержательно. Любые грамматические или интонационные различия структур ведут к их содержательным различиям. Это омографические структуры.

В письменной форме (при указании границ между синтагмами) варианты (2) и (4) внешне полностью совпадают, но в устной форме они различаются интонационно, а следовательно, и содержательно. Функцию смыслового разграничения выполняет интонация, что указывает на то, как слова с одним и тем же языковым значением различаются своим конкретным речевым значением.

В зависимости от коммуникативной цели вроде бы одна и та же предложенческая структура подвергается различным изменениям, причём настолько разным, что целесообразно говорить о внешнем совпадении на письме разных структур, различие между которыми легко обнаруживается в устной речи на уровне интонации.

Хотя рассматриваемые примеры весьма просты, но вполне отражают важнейшие аспекты продуктивности речепорождения, характерные для речевой деятельности носителей разных языков, подтверждая мысль, что не из отдельных слов или словосочетаний формируется предложение, а из линейного объединения синтагм как минимальных и однозначных речевых единиц с учётом их структурной (грамматической) и содержательной значимости.

Рассмотрим следующее предложение как структурированную цепочку минимальных содержательных речевых единиц:

That he was happy / was evident / from the way he smiled.

Предложение состоит из трёх синтагм, границы между которыми в устной речи обозначаются паузами. Значения каждой из представленных синтагм в результате их линейного наращения составляют содержание предложения.

S = That he was happy + was evident + from the way he smiled.

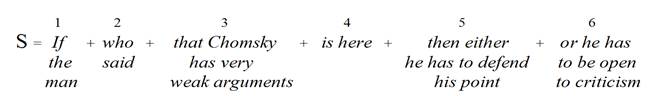

Теперь обратимся к примеру из научной речи и рассмотрим очередное предложение Н. Хомского, которое он в качестве иллюстрации исследует в работе «Syntactic structures»[98], освещая вопрос о предложениях, “вложенных внутрь другого предложения”:

If the man who said that Chomsky has very weak arguments is here then either he has to defend his point or he has to be open to criticism.

Однако это сложное предложение будет интересовать нас не составом и расположением простых предикативных единиц (как оно интересует автора), а своей синтагматической структурой и ролью синтагм в восприятии его содержания. Его синтагматическое членение вполне очевидно:

If the man / who said / that Chomsky has very weak arguments / is here / then either he has to defend his point / or he has to be open to criticism.

Н. Хомский обращает внимание на разрыв простой предикативной единицы If the man… is here и оценивает данную ситуацию как весьма распространённый приём, используемый в большинстве языков мира.

Комментируя ситуацию на уровне синтагм, отметим следующее. Так как слово man в первой синтагме, с точки зрения субъекта речи, нуждается в конкретизации, то непосредственно сразу после него появляется развёрнутое определение, состоящее из двух синтагм:

who said и that Chomsky has very weak arguments.

Благодаря им синтагма If the man получает конкретное содержание, характерное для любой ситуативной речевой единицы. Поэтому нет необходимости говорить о разрыве синтагмы.

Две следующие синтагмы, определяющие первую, указывают на её самостоятельность. Содержание предложения постигается при последовательном восприятии конкретных значений каждой из шести его синтагм.

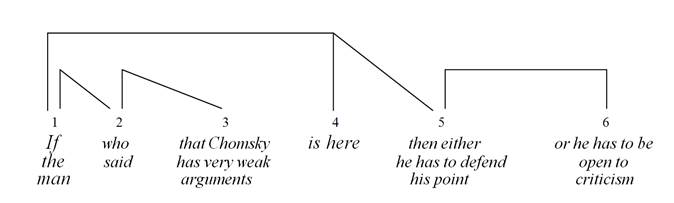

Синтагматическая схема данного сложного предложения отражает межсинтагматическую связь всех шести указанных синтагм.

| |||

|

Как видим, первая синтагма, соответствующая минимальному составу подлежащего придаточной условной предикативной единицы, связана подчинительной связью со второй синтагмой, которая соответствует придаточной определительной предикативной единице. Вторая синтагма в свою очередь связана с третьей, которая также соответствует отдельной придаточной предикативной единице со значением изъяснения. Третья синтагма грамматически, кроме второй, не связана ни с одной из синтагм.

Как видим, первая синтагма, соответствующая минимальному составу подлежащего придаточной условной предикативной единицы, связана подчинительной связью со второй синтагмой, которая соответствует придаточной определительной предикативной единице. Вторая синтагма в свою очередь связана с третьей, которая также соответствует отдельной придаточной предикативной единице со значением изъяснения. Третья синтагма грамматически, кроме второй, не связана ни с одной из синтагм.

Первая синтагма связана также с четвёртой, представляющей собой состав сказуемого. Вместе они образуют придаточную предикативную единицу, с которой грамматически и по смыслу связаны пятая и шестая синтагмы, соответствующие двум однородным главным предикативным единицам, связанным между собой разделительной синтаксической связью со значением альтернативного действия.

Таким образом, третья синтагма грамматически связана только со второй. Через неё она содержательно соотносится с первой синтагмой, а уже благодаря ей вторая и третья синтагмы устанавливают смысловую опосредованную связь со всеми другими синтагмами данного сложного предложения, способствуя формированию его содержания.

Указав цифрами позицию каждой синтагмы в предложении, его общее содержание, составленное из содержания всех его синтагм, можно представить следующим образом:

S = [1 + (2 + 3) + 4] + (5 + 6)

Если благодаря синтагматическому членению предложения на уровне синтагм осуществляется адекватное восприятие его содержания, то вполне естественно и логично предположить: на уровне каких речевых единиц предложение воспринимается читателем, именно из этих единиц оно было сформировано автором в процессе речи. Размышления над вопросом порождения английской речи, над тем, какая единица – слово, словосочетание или синтагма – выступает в качестве основного речепорождающего компонента предложения, после соответствующего анализа предложенческих структур приводят к мысли, что такая единица должна быть, во-первых, минимальной, во-вторых,одномернойи, в третьих, речевой, т.е. должна иметь не обобщённое смысловое значение, характерное для языковых единиц, а конкретное, ситуативное содержание, а также конкретное грамматическое значение. Языковые единицы вообще далеки от этих требований, а среди речевых только синтагма имеет такие показатели. Отдельно взятое слово в английском языке (в словарной системе) не имеет рального конкретного грамматического категориального значения. Это значение носит у него гипотетический характер. И только в сфере речи можно чётко сказать, к какой части речи оно относится и какие грамматические значения в связи с этим имеет.

Таким образом, каждое предложение как речевая единица имеет синтагматическую основу, оно формируется из синтагм, структура и содержание которых обусловлены коммуникативными целями. При помощи этих же синтагм оно и воспринимается.

2015-09-06

2015-09-06 6849

6849