ГЛАВА 12

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА ТКАНЯХ ШЕИ

У больных с проникающими дефектами в полости рта (оростома-ми), в глотку (фарингостомами), в верхний отдел пищевода (эзофарин-гостомами), с губовидными свищами шейной части пищевода хирург всегда испытывает трудности при планировании и выборе методики операции.

В большинстве случаев применяют существующие схемы операций или модификаций традиционных способов. Устранение оростомы осуществляют тканями круглого стебля, кожно-мышечными лоскутами. Фаринго-стомы замещают также филатовским стеблем, кожно-жировыми и кожно-мышечными лоскутами. Восстановление пищевода выполняют с помощью филатовского стебля, кожно-мышечных лоскутов, где для внутренней выстилки пищевода используют свободные лоскуты слизистой оболочки нижней губы.

Возможности пластической хирургии резко увеличились в связи с применением кожно-мышечных лоскутов большой грудной мышцы, широчайшей мышцы спины [Неробеев А. И., 1984; Матякин Е.Г„ 1986; ОНуоп, 1976, 1979; Мс0га\у. 1977, и др.].

Для увеличения площади пластического материала и удлинения круглого стебля до 50-60 см производят формирование филатовского стебля с включением в него широчайшей мышцы спины [Аржанцев П. 3., Горбу-ленко В, Б., 1986, 1988]. Перемещение нижней ножки стебля осуществляют непосредственно к дефекту. Это дает возможность сократить один этап операции и освободить больного от мучительных неудобств, т.е. от вживления ножки стебля в кисть или предплечье и вынужденной иммобилизации рук.

Независимо от имеющегося значительного арсенала способов восстановительной хирургии на шее планируются в основном щадящие схемы операции, используя кожные и кожно-жировые лоскуты, реже кожно-мы-шечные лоскуты мышц груди, спины, шеи и т. д., памятуя, что и их стягивающие рубцы, несомненно, влияют на функции органа и организма в целом.

Образование проникающих дефектов в ротоглотку и пищевод после комбинированного лечения, обусловливающих большой объем оперативного вмешательства, связано с предшествующей лучевой терапией и некротически-воспалительными процессами в ране.

Наблюдения нашей клиники также подтверждают расхождение швов при восстановительных операциях в данном случае. Установлено, что рубцово-измененная ткань с приобретенными кожными уплотнениями и фиброзно-атрофичными изменениями не обладает необходимой эластичностью и ограничивает возможность дальнейшего проведения операций реконструктивного характера. Для придания жизнеустойчивости и мобильности тканям, окружающим дефект, проводилась деэпидермизация круглого стебля перемещаемых лоскутов на 1-3 см. Лоскуты вшивались в расслоенные ткани края дефекта с фиксацией чрескожными швами из полиамидной нити и кожными швами волосом или тонкой жилкой. Богатая кровеносная и капиллярная система кожи филатовского стебля, вшитой по

окружности дефекта, срастаясь между измененными тканями, обогащает кровоснабжение последних, создает оптимальные условия для регенерации и проведения дальнейших корригирующих операций.

12.1. ПЛАСТИЧЕСКОЕ УСТРАНЕНИЕ ОРОСТОМ

Оростомы образуются при огнестрельных повреждениях нижней зоны лица или преднамеренно формируются при хирургической обработке ран в случаях значительной потери тканей в надподъязычной области, а также при оперативных вмешательствах по поводу удаления одним блоком опухоли дна полости рта, языка и расщепленного, пораженного опухолью фрагмента нижней челюсти при сохранении ее непрерывности.

Необходимость формирования оростомы при вышеуказанных операциях вызвана тем, что местные ткани используют не для устранения проникающего послеоперационного дефекта, а для закрытия со стороны язычной поверхности оголившейся расщепленной нижней челюсти. С этой целью кожу поднижнечелюстной области вворачивают в дефект и сшивают со слизистой оболочкой преддверия полости рта над расщепленным участком нижней челюсти. Раны дна полости рта и корня языка закрывают с помощью лоскутов грудино-ключично-сосцевидной мышцы. У большинства больных оростомы формируются, приобретая округлую форму.

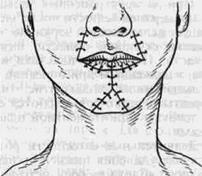

Округлую форму дефекта устраняют филатовским стеблем, располагающимся по всей окружности в два этапа (рис. 57).

Методика операции. На первом этапе под местной анастезией 1% раствором новокаина производят отделение нижней ножки филатовского стебля. Верхняя ножка предварительно вживлена в ткани дна полости рта и кожу шеи. Хорошая кровоточивость культи после отсечения от материнской почвы свидетельствует о созревании пластической ткани. Двумя параллельными разрезами иссекают рубец на всем протяжении филатовского стебля. Затем производят рассечение кожи и слизистой оболочки на месте их сращения по окружности всей оростомы. Щадяще отслаивают кожу и слизистую оболочку, не повреждая надкостницу нижней челюсти. Раневые поверхности подбородка и стебля стыкуют на всем протяжении окружности с наложением швов на кожу стебля и подбородка лавсаном. Слизистую оболочку полости рта и кожу стебля ушивают хромированным кетгутом. Через 2 нед после заживления раны производят следующий (второй) этап операции. Осуществляют рассечение стебля по внутренней окружности, что дает возможность закрыть раны со стороны шеи и полости рта. Эстетический и функциональный результат расценены как удовлетворительные.

12.2. ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ФАРИНГОСТОМЕ

При огнестрельных ранениях верхних отделов шеи и дна полости рта, расширенной экстирпации гортани с удалением корня языка, верхнефутлярном иссечении лимфатических узлов (операция Крайла), кожи и тканей дна полости рта у некоторых больных остаются сообщения полости рта и глотки с проникающими дефектами в поднижнечелюстной области и на шее.

При первичной обработке ран в случаях огнестрельных дефектов дна полости рта, языка и глотки, а также у больных с послеоперационными дефектами при одновременном удалении гортани, корня языка и части

глотки рассчитывать на заживление раны первичным натяжением не приходится ввиду отсутствия условий для использования местных тканей с целью закрытия образовавшегося дефекта. У такой категории больных в плановом порядке формируют орофарингостому. Операции по закрытию дефектов глотки и пищевода необходимы для восстановления глоточно-пищеводного пути, создания условий для обучения громкой речи и достижения функционально-эстетического эффекта.

Вопросам закрытия орофарингостомы и верхнего отдела пищевода посвящены работы многих отечественных челюстно-лицевых хирургов и оториноларингологов. Авторы высказывают свою точку зрения на причины возникновения дефектов и предлагают различные методики их устранения.

Опыт пластического закрытия фарингостомы и дефектов верхнего отдела пищевода показывает, что при составлении плана реконструктивной операции необходимо прежде всего оценить возможность использования тканей, расположенных вблизи дефекта.

Лишь при больших дефектах и неудавшейся операции при дефиците местных тканей прибегают к пластике кожными и кожно-мышечными лоскутами или филатовским стеблем. Для создания пищевода следует максимально использовать оставшиеся боковые и задние отделы слизистой оболочки. На образовавшуюся раневую поверхность после сшивания слизистой оболочки глотки и пищевода перемещают выкроенные по соседству кожные или пекторальный лоскуты. Несмотря на типичный характер подобных проникающих дефектов, как правило, пластические операции не похожи одна на другую; имеют много индивидуальных особенностей, связанных с локализацией, размером дефекта, характером деформаций, общим состоянием больного и т.д.

В предоперационном периоде тщательно изучают все особенности дефекта, его форму, размер и состояние окружающих тканей. Если ткани подвергались ранее лучевой терапии или имеют волосяной покров, то они мало пригодны для пластических операций. Совершенно исключается использование кожных покровов, пораженных экзематозным дерматитом или гнойничковыми заболеваниями. Ф.М. Хитров (1985) при проведении операции рекомендует создать просвет глотки в поперечнике не менее 1,5-2 см при ширине оставшейся заднебоковой стенки глотки у больных с зияющим дефектом не менее 5-6 см. Необходимо также убедиться в достаточной растяжимости вертикальных складок слизистой оболочки глотки в горизонтальном направлении. При хорошо подвижной слизистой оболочке удается надежно соединить стенки вновь образованного пищевода, что способствует благоприятному исходу заживления раны.

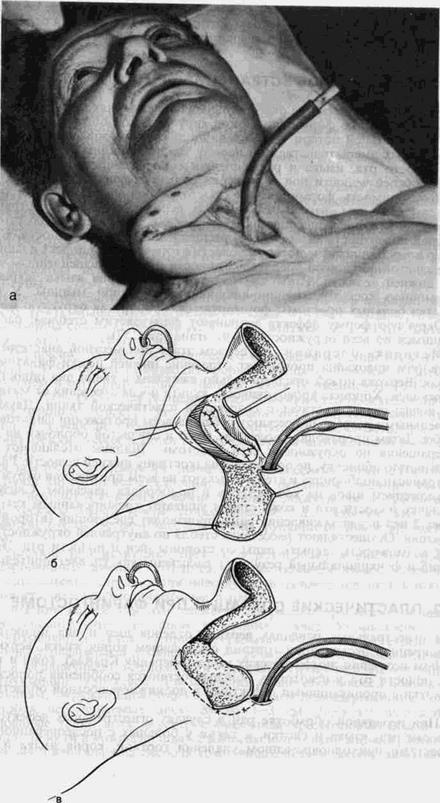

Рис. 57. Проникающий дефект глотки и шейной части пищевода с подшитым филатовским стеблем для закрытия дефекта.

а-внешний вид больного; б-схема подготовки раневой площадки для распластывания филатовского стебля; в-схема закрытия раневой поверхности деэпителизированного участка кожи на шее и дефекта верхней ножкой филатовского стебля.

ГЛАВА 13

УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ И ДЕФОРМАЦИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПОСЛЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

13.1. ПОКАЗАНИЯ К ПЛАСТИЧЕСКИМ ОПЕРАЦИЯМ

В настоящее время при лечении злокачественных опухолей челюстно-лицевой области общепринятым является комбинированный метод. Он включает в себя лучевую терапию, чаще всего выполняемую перед операцией, и хирургическое вмешательство. Анатомические особенности органов лица и шеи являются причиной того, что даже небольшие по объему опухолевые процессы вынуждают хирургов к проведению объемных и тяжелых оперативных вмешательств. Между тем 60-70% больных со злокачественными опухолями челюстно-лицевой области начинают специальное лечение в III-IV стадии заболевания. У этой категории больных оперативные вмешательства носят, как правило, комбинированный расширенный характер. Это предполагает удаление опухоли в пределах не менее трех анатомических областей лица и шеи в сочетании с радикальной операцией на регионарных лимфатических путях шеи. Выполнение операций такого объема приводит к образованию обширных дефектов мягких тканей лица и шеи и нижней челюсти. Особенно велики дефекты, возникающие после расширенно-комбинированных операций по поводу рака гортани и горта-ноглотки. Они являются тяжелыми для пластического замещения.

Эстетические и функциональные нарушения после подобных операций вызывают тяжелые страдания у больных. Нарушение функций жевания, акта глотания, речи, дыхания лишает больного возможности не только трудиться, но часто, вообще находиться в обществе. Использование для дыхания трахеотомической трубки, для питания - носопищеводного зонда ограничивает общение больного с окружающими, а постоянное вытекание слюны, ношение сложных повязок делают больных, перенесших подобные вмешательства, «социальными калеками». Больные боятся, что в результате обезображивания они не будут нужны семье, друзьям [Герасимен-ко В.Н., 1977].

Основным показателем успешно проведенного лечения злокачественных опухолей принято считать сроки жизни после операций. Внедрение в клинику новых вариантов комбинированных операций при местно-распрост-раненных злокачественных опухолях полости рта и ротоглотки позволило улучшить пятилетнюю выживаемость от 23,8-32 до 51,8% [Любаев В. Л., 1985]. У радикально леченных больных раком языка с использованием различных методов лечения пятилетняя выживаемость, по нашим данным, составляет 62,3%. Таким образом, создаются предпосылки для получения устойчивых результатов лечения даже у больных раком наиболее неблагоприятно текущих локализаций челюстно-лицевой области. Между тем проблемам условий жизни больных после онкологических операций уделяется меньше внимания.

В настоящее время имеется реальная возможность оценивать не только срок жизни пациента после излечения от опухоли, но и «качество» его

дальнейшей жизни. Это особенно актуально у больных с онкологическими заболеваниями в области головы и шеи, у которых возникают грубые функциональные и косметические нарушения. Ускоренное восстановительное лечение этой группы больных имеет не только морально-этическое, но и народно-хозяйственное значение, так как до последнего времени на это часто уходили годы.

Большинство авторов при удалении злокачественных опухолей считают целесообразным выполнение одномоментных либо отсроченных на незначительное время пластических операций. Принципы первичного замещения дефектов после удаления злокачественных опухолей были впервые сформулированы Н.Н. Блохиным в 1950-1955 гг. С внедрением в клиническую практику кожно-жировых и кожно-мышечных лоскутов с осевым сосудистым рисунком этот принцип получил свое дальнейшее развитие.

Применение для этой цели отсроченной на значительный срок пластики стеблем Филатова имеет ряд существенных недостатков. Последние связаны с необходимостью длительных перерывов между этапами миграции ножек стебля. Кроме того, особенности кровоснабжения стебля зачастую приводят к тому, что на последнем этапе миграции- подведении его к краю дефекта-происходит частичный или полный некроз ножки стебля и, как следствие этого, отторжение его. Это увеличивает сроки нахождения больных в стационаре, которые при данном виде пластики составляют в среднем 200 койко/дней, доходя у части больных до 240 [Матякин Е. Г., Неро-беевА.И., 1978]. Перерывы в лечении приводят к значительному удлинению периода реабилитации, который длится при сложных комбинированных дефектах до 23 лет. Выжидание с началом пластических операций в течение 4-5 лет, рекомендуемое рядом онкологов и пластических хирургов, неизбежно приводит к длительной инвалидности пациента, растягивая период от начала болезни до окончательного излечения до 8- 9 лет.

В настоящее время определенно доказано, что частота рецидивов опухолей после операций, выполненных с одномоментной реконструкцией дефектов, не выше, а в части случаев даже ниже, чем тогда, когда первичная пластика не проводится. Иллюстрацией к сказанному могут служить данные, полученные при лечении больных с местно-распространенными опухолями полости рта, рото- и гортаноглотки, где частота рецидивов, по нашим данным, не превышает 22-30%. В случаях, где первичная пластика не производилась, этот показатель равен 30-45%. Это вполне объяснимо. Ведь при использовании современных способов одномоментной пластики во время деструктивных онкологических операций хирург свободен от мысли о том, что расширение границ удаления тканей обязательно повлечет за собой невозможность замещения дефекта. Кроме того, использование для пластики хорошо васкуляризированных лоскутов резко снижает вероятность некроза тканей, а следовательно, и процент образования послеоперационных дефектов.

Так как большинство пациентов с опухолями челюстно-лицевой области в нашей стране подвергаются до операции лучевому лечению,.условия для заживления послеоперационных ран крайне неблагоприятны. Использование на этом фоне для замещения дефектов хорошо артериализированных трансплантатов, взятых вне зон облучения, оказывает несомненно положительное воздействие, улучшая процессы репарации. Это в свою очередь позволяет значительно сократить сроки лечения. Средние сроки пребывания больных в стационаре сократились при использовании лоскутов с осевым сосудистым рисунком до 35-60 дней. Применение одномоментной пластики позволяет получить хорошие функциональные и кос-

метические результаты. Это в свою очередь дает возможность части больных возвратиться к трудовой деятельности, которой они занимались до начала заболевания.

Исследованиями последних лет доказано, что применение первичных восстановительных операций дает возможность расширить показания к операциям у больных, ранее считавшихся инкурабельными. В этих случаях хирург имеет возможность полноценно заместить дефект практически любой величины и локализации. Использование современных методов пластики позволяет «укрыть» перемещенными первично трансплантатами такие зоны, как область сонных артерий, дефекты черепа и т. д. с гарантией полного заживления и избежания осложнений.

13.2. ВИДЫ ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КАТЕГОРИИ ДЕФЕКТОВ И ДЕФОРМАЦИЙ

Немедленное восстановление формы и функции утраченного органа представляется идеальным вариантом в реконструктивной хирургии. Однако характер и качество восстановительных операций после удаления злокачественных опухолей определяются многими показателями. К таковым относятся:

1) размеры и конфигурация дефектов;

2) доза ранее проведенной лучевой терапии и сроки ее окончания до момента реконструктивной операции;

3) локализация дефектов;

4) пол, возраст, соматическое состояние больного, а также наличие сопутствующих заболеваний;

5) степень надежности выбранного метода;

6) расположение донорской зоны в косметически благоприятных участках поверхности тела.

С целью унификации восстановительного лечения и учитывая сроки выполнения пластических операций, А. И. Неробеев (1983) делит все виды дефектов на три категории (табл. 2).

1. Дефекты, немедленное закрытие которых обязательно по жизненным показателям.

2. Дефекты, при которых восстановительные операции необходимы по функциональным и эстетическим показаниям, но могут быть отодвинуты на некоторое время.

3. Дефекты, при которых восстановительные операции не обязательны, но могут являться методом выбора.

Мы считаем необходимым выделить дефекты у больных, которым пластическая операция вовсе не обязательна, и замещение дефекта у них может быть выполнено с помощью эктопротезирования.

К первой категории относятся дефекты костей мозгового черепа с окружающими мягкими тканями и дефекты поверхностных тканей в области боковых отделов шеи, сопровождающиеся обнажением сосудисто-нервного пучка. Возможность одномоментного закрытия дефекта многослойным кожно-жировым или кожно-мышечным лоскутом позволяет расширить операбельность этой группы больных. К этой категории больных относятся пациенты с распространенным раком языка, которым выполняют субтотальную резекцию его с сохранением целостности нижней челюсти. Применение одномоментной пластики в этих случаях позволяет выполнить операцию такого объема при одновременной функциональной и косметиче-

Таблица 2. Виды дефектов, способы и сроки их устранения

| Тип дефекта | Способ одномо-ментной пластики | Первично-отсроченная пластика. Способ за | Операция как метод выбора | Эктопро-тезирование |

| мещения дефекта |

| При невозможности пластики местными тканями То же |

Тотальный дефект ниж- При возможности ней губы использования местных тканей

Тотальный дефект верх- То же ней губы

| Отсутствие половины обеих губ с прилежащими тканями щеки Тотальное отсутствие щеки Тотальное отсутствие наружного носа |

| Кожно-жировой лоскут на поверхностной височной артерии То же Кожно-жировой лоскут со лба |

| Отсутствие боковых отделов носа Отсутствие боковых отделов носа, верхней челюсти, медиального участка скуловой области, нижнего века, тканей подглазничной области Сквозной дефект скуловой области Сквозной дефект скуловой и подглазничной области с отсутствием глазного яблока Дефект околоушно-же-вательной области Дефект бокового отдела языка, дна полости рта, слизистой оболочки альвеолярного отростка нижней челюсти, ретро-молярной области |

| Кожно-жировой лоскут из носогуб-ной складки При удалении стенки глазницы создание опоры для глазного яблока. Пластика раневой поверхности мягких тканей Создание опоры для глазного яблока Кожно-жировые и кожно-мышечные лоскуты Кожно-мышечный лоскут с включением подкожной мышцы шеи |

| При невозможности выполнения пластической операции То же Эктопротези-рование То же »» |

| У соматически тяжелобольных |

Продолжение табл.2

| Тип дефекта | Способ одномо-ментной пластики | Первично-отсроченная пластика. Способ за | Операция как метод выбора | Эктопро-тезирование |

| мещения дефекта |

| Тотальный дефект передних отделов языка, дна полости рта, нижней челюсти Отсутствие переднего и/или бокового отдела дна полости рта и прилегающего участка челюсти Тотальный дефект под-подбородочной области и передних отделов дна полости рта Отсутствие боковых отделов ротоглотки, кры-лочелюстной складки, слизистой оболочки ди-стальных отделов щеки с прилегающими участками челюсти и языка Отсутствие половины корня языка, боковой стенки глотки при сохранении передних отделор языка Субтотальный дефект языка и дна полости рта при сохранении целостности нижней челюсти Дефекты твердого неба Дефекты мягкого неба Дефекты мягких тканей лобной, теменной, затылочной, височной областей и шеи Зияющие дефекты глотки и шейной части пищевода |

| Кожно-мышечные лоскуты с включением трапециевидной, большой грудной мышцы Кожно-жировые У соматичес-или кожно-мышеч- ки ослабленные лоскуты ных больных Кожно-жировые, То же кожно-мышечные лоскуты, комбинированная пластика Различные виды кожно-мышечных лоскутов Кожно-мышечные лоскуты с включением грудино-клю-чично-сосцевидной, подкожной и трапециевидной мышц Кожно-мышечный лоскут с включением передних длинных мышц шеи При возможности Через 3-5 Эктопроте-использовать мест- лет зирование ные ткани Пластика местными При тоталь-тканями ном дефекте Различные виды пластических операций Кожио-мы-шечные лоскуты |

ской реабилитации больных, которые в противном случае обречены на тяжелые и длительные восстановительные операции. Получаемый при такого рода деструктивной операции дефект тканей ранее нередко вынуждал врачей отказаться от оперативного вмешательства и проводить паллиативную терапию.

Утрата функций жевания, глотания, речи, будучи тяжелым нарушением, сама по себе еще не является абсолютным показанием к немедленной реконструктивной операции. Определяющими факторами здесь выступают состояние пациента, размер дефекта и степень необходимого дополнительного оперативного вмешательства. Вместе с тем мероприятия, направленные на сохранение функции, должны быть проведены немедленно, откладывание их способствует безвозвратным функциональным нарушениям. Так, при удалении нижней стенки глазницы необходимо тут же восстановить опору для глазного яблока, в противном случае могут возникнуть необратимые изменения, ведущие к его потере.

Целесообразно немедленное проведение реконструктивной операции и в тех случаях, когда при сравнительно небольшом объеме дополнительного вмешательства можно сохранить важные в функциональном отношении образования. Например, при операдии по поводу рака слизистой оболочки дна полости рта и языка нередко приходится резецировать прилежащие участки нижней челюсти не потому, что существует опасность субклинического распространения опухолевого процесса на кость, а вследствие неизбежного возникновения остеомиелита в не прикрытой слизистой оболочкой нижней челюсти. Перемещение в эту зону некоторых видов кожно-мышеч-ных лоскутов, которыми укрывается кость, позволяет сохранить нижнюю челюсть и, следовательно, уменьшить количество удаляемых тканей.

Наиболее тяжелой задачей для хирурга является определение оптимального времени начала восстановительных операций у пациентов второй категории. В пользу одномоментной пластики, однако, свидетельствует много факторов: быстрая реабилитация больного, отсутствие необходимости формирования раневой поверхности в области дефекта, избежание появления вторичных рубцовых изменений окружающих тканей. К этому следует добавить, что кожа по краям дефекта полости рта или глотки еще не мацерйрована постоянно истекающей слюной, инфицирование раны на этом этапе не всегда происходит. Кроме того, одномоментное проведение реконструктивной операции оказывает благоприятное действие на психику больного, способствует его решимости на проведение операции.

Восстановительные операции обязательны при сквозных дефектах дна полости рта, ротоглотки, т. е. при невозможности для больного самостоятельного естественного приема пищи. Дополнительное зондовое питание не полностью обеспечивает организм необходимым количеством белков, жиров и углеводов.. Играет роль и социальный фактор у данной группы больных. Раздражительность, «психическая депрессия» немедленно исчезают после удачно проведенной пластической операции.

Первичная пластика необходима при деструктивных операциях, ведущих к уменьшению объема полости рта. Полное или частичное отсутствие губ, тканей угла рта и щеки, приводящее к невозможности смыкания ротовой щели, также является абсолютным показанием к операции, которая при противопоказаниях может быть отсроченной на некоторый срок.

Наконец, при замещении дефектов третьей группы, где операция является методом выбора, показания должны быть строго индивидуализированы. Эту группу в отличие от двух первых составляют больные с разнообразными дефектами, преимущественно средней зоны лица. Одномоментная плас-

тика при этом, с одной стороны, технически очень сложна, а нередко и невыполнима, а с другой-нецелесообразна. Последнее объясняется частым появлением в этой зоне рецидива опухоли, поэтому необходимо наблюдение за зоной операционного поля, особенно в первые 3-5 лет. Вопросы, касающиеся замещения каждого из вида дефектов тканей этой группы, как и двух первых, будут изложены в последней части главы.

Взяв за основу классификацию дефектов тканей, предложенную А. И. Не-робеевым (1983), мы в 1990 г. модифицировали ее, внеся ряд дополнений не только в классификацию дефектов, но и в способы восстановительных операций. Разбор методов замещения дефектов будем проводить в порядке их изложения.

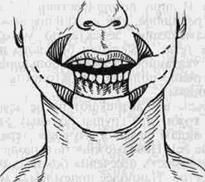

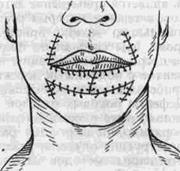

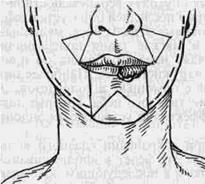

Тотальное отсутствие нижней губы возникает после ее резекции по поводу распространенного рака. Наиболее широкое распространение получили методы Брунса и Диффенбаха, неоднократно описанные в различных руководствах. С нашей точки зрения, наиболее приемлемой методикой пластики у больных раком нижней губы является способ, описанный Н. Н. Блохиным в 1941 г. (рис. 58). В отличие от методики Диффенбаха этот способ позволяет заместить тотальный дефект нижней губы без натяжения тканей, чему способствует выкраивание четырех треугольных лоскутов. Отсутствие натяжения тканей в послеоперационном периоде приводит к меньшей деформации сформированной нижней губы и лучшему косметическому эффекту. Таким же оптимальным способом замещения дефектов нижней губы является методика Бернара- Шапкина в модификации Сидорова (рис. 59). Особенностью этого способа является то, что для большей мобилизации тканей авторы предлагают значительное рассечение тканей в полости рта, вплоть до отсечения жевательной мышцы от места прикрепления ее к нижней челюсти.

Для замещения тотального дефекта верхней губы, встречающегося значительно реже, чем дефект нижней, можно использовать способы Се- дийо, Брунса.

Одним из наиболее сложных для замещения дефектов тканей является отсутствие части верхней и нижней губ вместе с углом рта и прилежащими тканями щеки. У онкологических больных такой вид дефектов возникает чаще всего при рецидивных опухолях, по поводу чего они получали ранее неоднократные курсы лучевой терапии, а также подвергались оперативным вмешательствам. Применение филатовского стебля в этих условиях почти всегда малоэффективно. Наиболее оптимальным методом закрытия дефекта является пластика лобно-теменно-височным лоскутом на поверхностной височной артерии. Замещение дефекта осуществляют одномоментно с иссечением первичной опухоли, а на втором этапе через 4-6 нед выполняют формирование тканей верхней и нижней губ, щеки. Оставшийся значительный участок этого лоскута возвращают на место и укрывают им материнское ложе. Последнее в значительной степени уменьшает деформацию тканей в области донорского ложа.

Изложенная методика применима и при тотальных дефектах шеи. Помимо описанного способа, обширные дефекты щеки. можно замещать кожно-мышечным лоскутом с включением большой грудной мышцы при условии создания внутренней выстилки свободным кожным лоскутом.

Показания к замещению тотального дефекта наружного носа должны ставиться дифференцирование. При опухолевом процессе, не распространяющемся на верхнечелюстные пазухи и клетки решетчатого лабиринта и при уверенности в абластичности операции целесообразно первичное замещение дефекта кожно-жировым лоскутом со лба. Эта методика (индийский спо-

|

|

Рис. 58. Формирование нижней губы по способу Блохина.

а-сквозные разрезы. Заштрихованы подлежащие иссечению треугольные избытки кожи;

б-окончательный вид губы.

|

|

2015-10-16

2015-10-16 1188

1188