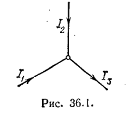

Расчет разветвленных цепей значительно упрощается, если пользоваться правилами, сформулированными Кирхгофом. Этих правил два. Первое из них относится к узлам цепи. Узлом называется точка, в которой сходится более чем два проводника (рис. 36.1). Ток, текущий к узлу, считается имеющим один знак (плюс или минус), текущий от узла — имеющим другой знак (минус или плюс).

Первое правило Кирхгофа гласит, что алгебраическая сумма токов, сходящихся в узле, равна нулю: ∑Ik = 0

Это правило вытекает из уравнения непрерывности, т. е., в конечном счете, из закона сохранения заряда. Для постоянного тока ∆j всюду равна нулю. Следовательно, поток вектора j (т. е. алгебраическая сумма токов, текущих через окружающую узел воображаемую замкнутую поверхность) должен быть равен нулю.

Первое правило можно написать для каждого из N узлов цепи. Однако независимыми являются только N — 1 уравнений, N-е будет следствием из них.

Первое правило можно написать для каждого из N узлов цепи. Однако независимыми являются только N — 1 уравнений, N-е будет следствием из них.

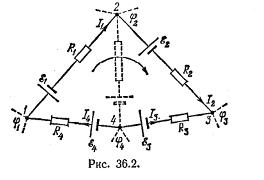

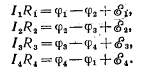

Второе правило относится к любому выделенному в разветвленной цепи замкнутому контуру (см., например, контур 1—2—3—4—1 на рис. 36.2). Зададимся направлением обхода (например, по часовой стрелке, как указано на рисунке) и применим к каждому из неразветвлённых участков контура закон Ома:

Второе правило относится к любому выделенному в разветвленной цепи замкнутому контуру (см., например, контур 1—2—3—4—1 на рис. 36.2). Зададимся направлением обхода (например, по часовой стрелке, как указано на рисунке) и применим к каждому из неразветвлённых участков контура закон Ома:

|

|

|

При сложении этих выражений потенциалы сокращаются и получается уравнение ∑IkRk = ∑εk (36.2), которое выражает второе правило Кирхгофа.

Уравнение (36.2) может быть составлено для всех замкнутых контуров, которые можно выделить мысленно в данной разветвленной цепи. Однако независимыми будут только уравнения для тех контуров, которые нельзя получить наложением других контуров друг на друга.

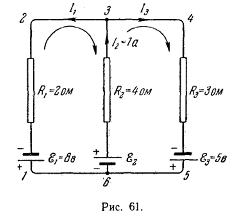

Так, например, для цепи, изображенной на рис, можно составить три уравнения:

Так, например, для цепи, изображенной на рис, можно составить три уравнения:

1) для контура 1—2—3—6—1,

2) для контура 3—4—5—6—3,

3) для контура 1—2—3—4—5—6—1.

Последний контур получается наложением первых двух. Следовательно, указанные уравнения не будут независимыми. В качестве независимых можно взять любые два уравнения из трех.

При составлении уравнений второго правила Кирхгофа токам и э. д. с. нужно приписывать знаки в соответствии с выбранным направлением обхода. Например, I1 на рис. нужно считать отрицательным, так как он течет навстречу выбранному направлению обхода. Э. д. с. ε1 также нужно приписать знак «—», так как она действует в направлении, противоположном направлению обхода, и т. д.

Направления обхода в каждом из контуров можно выбирать совершенно произвольно и независимо от выбора направлений в других контурах. При этом может случиться, что один и тот же ток либо одна и та же э. д. с. войдет в разные уравнения с различными знаками (так получается с током I2 на рис. при указанных направлениях обхода в контурах). Это, однако, не имеет никакого значения, потому что изменение направления обхода вызывает лишь изменение всех знаков в уравнении (36.2) на обратные.

|

|

|

Число независимых уравнений, составленных в соответствии с первым и вторым правилами Кирхгофа, оказывается равным числу различных токов, текущих в разветвленной цепи. Поэтому, если заданы э. д. с. и сопротивления для всех неразветвленных участков, то могут быть вычислены все токи. Можно решить и задачи иного рода, например найти э. д. с, которые нужно включить в каждый из участков цепи, чтобы получить при заданных сопротивлениях нужные токи.

2015-10-16

2015-10-16 1071

1071