ВМЕСТЕ С ЕКАТЕРИНОЙ

Екатерина Великая назвала Крым драгоценной жемчужиной в своей короне. Мы решили проехать тот путь, который проложила императрица свыше 220 лет назад, сравнить, что можно было увидеть тогда, и что сейчас. Мои молодые туристы учащиеся Школы юного экскурсовода– студенты и учащиеся старших классов- с энтузиазмом собирались в путь - и недалеко, и недорого, а главное интересно!

Итак, в дорогу!

Верста первая

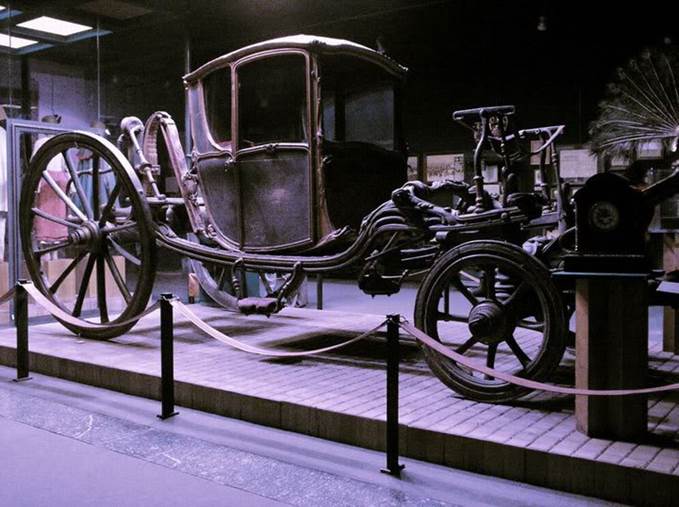

Поскольку мы днепропетровцы, то и начинаем отсюда, из бывшего города Екатеринослава. История основания города - отдельная экскурсия, и посмотреть есть, что, и рассказать. Мы только кратко перечислим те достопримечательности, которые можно отнести к тому периоду. Что у нас в городе осталось с тех дальних времен? Екатерининская миля возле Преображенского собора, да и сам Собор, в парке им. Шевченко - здание Потемкинского дворца. Вообще-то от того старого дворца осталось лишь название, но все равно интересно, сам парк Шевченко, да еще один - ныне парк казака им. Лазаря Глобы. В парке Лазаря Глобы - озеро Подольское, одно из нескольких десятков мелких, как блюдце - не случайно центральный рынок на этом месте расположенный носит название * Озерка*. И, конечно, Днепр – могучий, широкий, да некоторые названия на карте города- Игрень - переправа, Лоцманка, где когда-то жили те, кто проводил суда через грозные днепровские пороги, Старые Кодаки, Новые Кодаки… Как было написано в Указе об основании города?* …Основать у Кодака*… Тогда, в те мятежные времена Кодацкая крепость была одной из самых мощных на правобережье Днепра. Мы были в Старых Кодаках - если обладать художественным воображением, то можно представить ее мощь, и выгодное военное положение, и быт казаков, которые несли здесь службу. Несколько памятников нашим предкам установлено на этой многострадальной земле. Чуть выше современного Днепропетровска свита Екатерины Великой весной 1787 г. высадилась на правый берег Днепра, отсюда начинается ее путешествие по новым территориям, которые были названы Новая Россия. Данное путешествие было дорогим - 15млн. рублей по тем временам были очень большой суммой: хорошая корова стоила 8 рублей. К этому путешествию светлейший князь Григорий Потемкин начал готовиться загодя - создавались почтовые станции, летние резиденции для отдыха свиты, на армию возлагались работы по строительству новых городов: Екатеринослава, Херсона, Николаева, Симферополя, Севастополя… Заранее проложили маршрут, а затем уже, в ходе поездки высочайшей особы устанавливались дорожные знаки - каждая верста обозначалась специальным обелиском в виде треугольника, а через каждые 10 верст - ставили каменную милю - круглую колонну. Конечно, за 220 лет верст не осталось, а вот каменные мили сохранились. Надеемся, мы их увидим на нашем нелегком пути, хотя первая - вот она, в Днепропетровске, у Преображенского Собора. Зашли в Днепропетровский Исторический музей - мы здесь не первый раз, но думаем и не последний – экспозиция очень интересна, но сегодня у нас цель - еще раз увидеть карету екатерининских времен.

|

|

|

|

|

|

Она сломалась в дороге, очевидно, починить не удалось и ее оставили; пытаемся представить как* удобно* было трястись (не боюсь этого слова - тогда ведь не было шоссейных дорог) по украинским степям. Мы, правда, поедем на прекрасном * Мерседесе* удобно расположившись в мягких креслах.

(В годы моей юности мы классом ездили на экскурсию в Ленинград – незабываемые воспоминания, еще раз спасибо и родителям, и учителям, что, не считаясь ни с чем, возились с нами. Сейчас многие мои бывшие ученики по туризму, некоторые имеют свой туристический бизнес, тоже вспоминают те годы, когда мы с ними на автобусе, пешком, на поезде приобщались к славной плеяде путешественников. Да, да, путешественников, потому что, уже тогда понимали, что между этими двумя понятиями есть разница. Так вот в Ленинграде был небольшой музей или экспозиция в музее – выставка карет. Уже позже, будучи студенткой, работала инструктором на теплоходе по Волге, и по маршруту была остановка в Казани. Город поразил, особенно Кремль. В музее нам показали настоящую карету Екатерины П – она несколько раз совершала * путешествия * по России, в которой был предусмотрен туалет. В нашем автобусе, нет, да не беда. Недавно в Казани установлен памятник в виде кареты, сами не видели, но вот фото из Интернета.

В музее нам рассказали, как начиналось путешествие Екатерины: 6 января 1787г. выехали из Царского Села, 29 января были уже в Киеве, здесь задержались на 3 месяца, пока Днепр не вскроется ото льда, 22 апреля двинулись дальше, переправились через Днепр в районе Кременчуга, основали Преображенский Собор в Екатеринославе, а впереди Крым и Черное море. Маршрут для царской свиты был расписан довольно четко: Перекоп, Пять Колодезей, Бахчисарай, Севастополь, Симферополь, Карасубазар, Судак, Старый Крым, Феодосия. Мы по мере наших сил и возможностей, постараемся его повторить.

В Историческом музее Днепропетровска есть археологический отдел. О своей работе рассказывают как сказку повествуют (мы с ребятами были на раскопках - как волонтеры, несколько дней, нет это – далеко не сказка, это каждодневный тяжелый труд, но надо же так любить свою работу, чтобы забыть и адскую жару, и пыль, а весной и осенью - как всегда некстати дождь…нет, это не сказка, это…образ жизни.) Несколько лет назад раскопали курган недалеко от города. То, что нашли - изумило всех - это и скифские золотые украшения, и греческие амфоры, и остатки музыкального инструмента, на котором еще сохранились изображения, наверное, греческого бога? Или богов? Этому захоронению - 2500 лет. Кого же здесь похоронили? Может быть Анахарсиса, который прославился тем, что изобрел якорь, как пишет Геродот? Но он был еще и поэтом, этот сын скифского царя Гнура. Переплыл Черное море, жил в нескольких городах Эллады, слыл умным человеком и греки занесли его в список семи выдающихся мудрецов. Однако решил вернуться в Скифию, чтобы нести светоч греческого разума своему кочевому народу. Но тяжел был морской переход - пришлось причалить к пристани крепости КИЗИК на Мраморном море, и дал Анахарсис обещание – обет - если вернется в Скифию целым и невредимым, то принесет жертву Матери богов Деметре. Когда добрался до родных степей, как человек слова решил сдержать клятву - надел на себя маленькое изображение чужой для скифов богини и играл на музыкальном инструменте для нее. Конечно, донесли скифскому царю Савлию (старший брат Анахарсиса), а тот не разбирался - самолично убил стрелой из лука. Вот такая легенда. Правда, если верить Геродоту, то казнь произошла в нынешней Херсонской области, в районе современного Скадовска - мы будем проезжать по тем территориям.

|

|

|

Итак, рано утром выезжаем из Днепропетровска. Все нам сопутствует – и природа, и погода, и никто не опоздал. С составом нашей - громко сказать - экспедиции мы еще познакомимся, а пока город спит - едем с ветерком, проскакивая указатели на Старые Кодаки, на Никольское и Войсковое, вот уже и граница Днепропетровщины с Запорожской областью, но наш путь лежит все - таки по территории нашего края: мы из Солонянского района переезжаем в Никопольский. Да, именно в таком направлении двигались экипажи императрицы. Поворот на Томаковку, Чумаки, памятник у дороги погибшим в годы Великой Отечественной… (Мы уже публиковали путевые заметки о знакомстве с этим районом - это достойно отдельной экскурсии). Что же могло поразить екатерининскую свиту в те времена? Да, безусловно, курганы, которых тогда было очень много в нашей степи, да и сейчас немало. Вот они, возвышаются по обе стороны дороги, если учесть, что некоторым до 2.5 тысяч лет, то это впечатляет. Об археологических раскопках, на которых мы когда- то присутствовали, расскажем позднее - это не менее интересно.

Итак, что же могло поразить путешествующих в то время? Необозримая степь и курганы. Вот поворот на село Чумаки. Сел с подобным названием много на территории нашего края: чумаки, чумацкий шлях…

Вспомнила – бабулька моя иногда приговаривала:* не хочешь казаковать иди чумаковать*- это когда мне надоедало сидеть на одном месте, как вроде бы за веревочку дергали, хотелось себя попробовать в деле, может и необычном, проявить ловкость, смелость, практическую смекалку, в общем –показать себя. Да, конечно, в то тревожное время жизнь в степи была делом небезопасным. Соль, зерно и рыба - ценилась всегда, вот и ездили в Крым по соль. Чумацкий промысел процветал, казаков, которые занимались этим промыслом стали называть чумаками, дороги, по которым тогда * путешествовали*- чумацкими шляхами (интересно, имеет название дорога, по которой мы сейчас катим?), даже болезнь называли * чумой*- спасения от нее не было. Фамилии Чумак, Дегтярь, Бондарь - они связаны с дорогой: деревянный ковшик - очень удобный в дороге по- татарски назывался * чум*, деревянные обода для колес изготавливали бондари (вот и фамилия), а чтобы колеса исправно крутились и не скрипели чумаки не жалели дегтя, а деготь в бочках по селам развозили дегтяри. Интересно!

|

|

|

2015-10-13

2015-10-13 241

241