Вавилоно-ассирийская культура

Бит-хилани

ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА

керамических сосудах имеются геометрические орнаменты, а также растительные и зооморфные мотивы. В Б. и. почти нигде не встречается чистый местный стиль, абсолютно не связанный с какими-либо серьезными влияниями ближайших культур. Б. и. нередко называют синтезирующим по характеру; некоторые ученые предпочитают именовать его индо-иранским. Особенно ярко индийское влияние проявляет себя в искусстве Кушанского царства (конец I — Ш в. н. а). Хорошо прослежены связи Кушанского царства с Парфией, Индией, Римом, Китаем Искусство их отмечено яркими чертами буддийской культуры; особенно выразительны мраморные статуи богов с тонким, насыщенным символами декором.

В поисках единого центра Б. и. и основных принципов глобального бактрийского художественного стиля (или его целостных исторических ответвлений) ученые пришли к ряду важных умозаключений. В частности, памятники прикладного Б. и отличаются поразительным сходством с произведениями, найденными на территории соседней Маргианы — области, некогда входившей в древнее Парфянское царство. Это сходство так велико, что высказывалось мнение о существовании во II тыс. до к а единого центра в этой части древневосточного мира. Вместе с тем для исторической науки и искусствознания Б. и. —

во многом новая и неизведанная область. Литература:

Сарианиди В. И. Бактрия сквозь мглу веков. М., 1984.

БИТ-ХИЛАНИ (с общесемитского — дом галереи), своеобразный тип здания (как дома, так и храма или дворца), который составляет особенность хеттской архитектуры, а с течением времени становится общепринятым в Передней Азии. Такая постройка имеет прямоугольный план и с продольной стороны вход, оформленный в виде портика. Для Б.-х. характерны два длинных узких помещения, параллельных главному фасаду здания. Первое — уже упомянутый портик с одной или тремя колоннами-столбами, фланкированный двумя выступами или башнями, к которым ведет лестница. Под ними расположен род балкона или галереи, что и отражено в названии данной постройки. В дворцовом варианте второе основное помещение — длинная комната за портиком — является тронным залом, к которому с трех сторон примыкают меньшие помещения.

В тель-халафском Б.-х (ГХ в. до а э.) опорами портика служат колоссальные каменные человеческие фигуры, стоящие на двух каменных львах и

быке. Наружные стены таких зданий внизу нередко облицовывались плитами с плоскорельефными изображениями (т. н. ортостатами). Наиболее типичные формы Б.-х представлены также дворцом в Саамали (I тыс до н а), где пять зданий типа Б.-х. были соединены между собой аркадами и внутренними двориками.

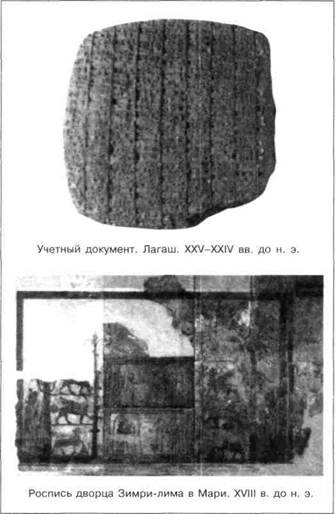

ВАВИЛОНО-АССИРИЙСКАЯ КУЛЬТУРА, памятники быта и искусства народов, населявших Месопотамию (Двуречье) в IV — I тыс. до н. а: шумеров, аккадцев, вавилонян и ассирийцев. Государства, в которых складывалась В.-а. к., — Шумер, Аккад, Вавилония, Ассирия — исторически сменяли друг друга в роли ведущих военно-политических образований Месопотамии. В.-а. к. отличает высокий уровень научных знаний (математика, география, медицина, астрономия, технические науки, зачатки истории); выдающаяся по значимости литература и своеобразное искусство. Лидирующая роль в их создании и разработке принадле-

жала шумеро-аккадским ученым и мастерам, а в дальнейшем — вавилонянам. С основами вавилонской науки были знакомы и народы соседних областей: эламиты, хурриты, хетты, финикийцы. Их культуры находились в постоянном контакте с В.-а. к., взаимодействуя с нею и нередко на нее влияя. Вклад ассирийцев в вавилонскую науку не был значительным, однако большинство научных сочинений дошло до нас из ассирийских библиотек XII-VII вв. до н. э. Некоторые достижения В.-а. к. были восприняты древнегреческой наукой.

жала шумеро-аккадским ученым и мастерам, а в дальнейшем — вавилонянам. С основами вавилонской науки были знакомы и народы соседних областей: эламиты, хурриты, хетты, финикийцы. Их культуры находились в постоянном контакте с В.-а. к., взаимодействуя с нею и нередко на нее влияя. Вклад ассирийцев в вавилонскую науку не был значительным, однако большинство научных сочинений дошло до нас из ассирийских библиотек XII-VII вв. до н. э. Некоторые достижения В.-а. к. были восприняты древнегреческой наукой.

Централизующую роль в становлении В.-а. к. играла разветвленная и стройная мифологическая система (на основе которой формировались местные религиозные культы), а также свод теоретических и практических сведений о языке. Именно списки знаков письма стали первыми в Древнем Двуречье сочинениями научного характера. Перечни пиктографических (рисуночных), а затем клинописных знаков и терминов были впервые составлены ок. 3000 г. до н. э. Позднее, с вытеснением шумерского языка из бытового употребления и с переходом на аккадский, стали создаваться пособия для изучения шумерского языка как «ученого», языка религии и науки, аналогичного по роли ученой латыни в культуре западного Средневековья. Средоточием науки были в Древней Месопотамии т. н. э-дубба, т. е. светские школы-академии, готовившие писцов (видимо, имелись также и храмовые школы). Должность писца считалась чрезвычайно почетной (в соответствии с уровнем эрудиции и со специализацией различалось ок. двадцати видов писцов), что и объясняет обилие изображений их в месопотамских памятниках искусства.

Наряду с обширной устной литературой (стихотворные эпические сказания, плачи, дидактические и обрядовые сочинения) важнейшее место в В-а. к. занимают пластические искусства. Древнейший этап ее развития — т. н. додинастический период:лумерской культуры, связанный с такими значи--льными явлениями, как локальная культура ■'рука, Убайда (Эль-Обейда), Джемдет-Наср и др. династическую эпоху (начало III тыс. до н. э.) искусстве усиливаются черты каноничности,:данной условности почти во всех видах искус-что не мешает шумерским мастерам созда-;:сключительные по своеобразию и изяществу зведения (см. Ура памятники). Особая роль т период принадлежит храмовому зодчеству, очень быстро обретает в В.-а. к. собствен-уникальный облик. Периоды владычества ак-■;я династий и династий Ура завершают шуме-■ гадский этап В.-а. к., по окончании которого.--:-:тво переходит к Вавилону (XVIII в. до н. а).

Алебастровая голова из Мари. XXVIII в. до н. э.

Золотая статуэтка среднеэламского времени. Сузы. ХШ-ХИ вв. до н. э.

2013-12-28

2013-12-28 732

732