Название маастрихтскому ярусу дано по г. Маастрихт в южной части голландской провинции Лимбург А. Дюмоном в 1849 г.; здесь распространены мел и мелоподобные известняки с остатками аммонитов и белемнитов. Под маастрихтским ярусом ныне понимают отложения, заключающие Hoploscaphites constrictus. Различают нижний Маастрихт с Acanthoscaphites tridens и примитивными белемнеллами и верхний Маастрихт, который состоит из зон Belemnitella junior и Belemnitella kazimiroviensis. Верхняя граница маастрихтского яруса фиксируется по исчезновению аммонитов, белемнитов и многих других макрофоссилий, а также по резкому изменению комплексов планктонных фор'аминифер и на- нопланктона.

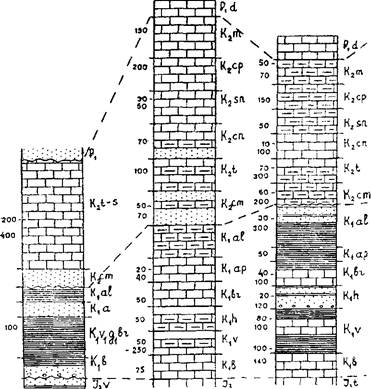

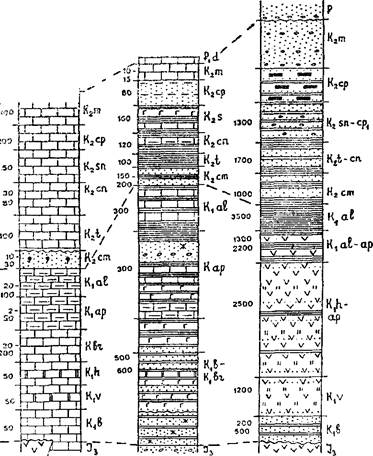

Сводные разрезы меловой системы показаны на рис. 17.1.

17.2. ОРГАНИЧЕСКИЙ МИР

Меловой период завершает мезозойскую эру, и поэтому его органический мир несет все черты, характерные для переходного этапа. Если в раннемеловую эпоху господствующее положение занимает мезофитная флора, то в позднемеловую эпоху все возрастающее значение приобретают кайнофитные элементы — покрытосеменные растения.

|

|

|

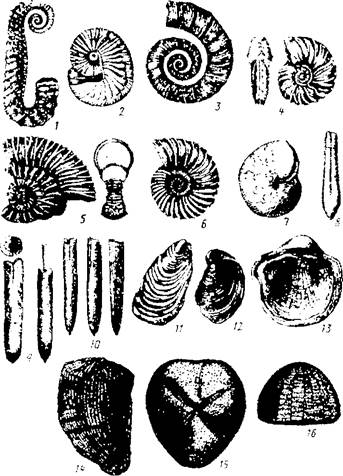

В морских бассейнах мелового периода важнейшими группами являются головоногие, двустворчатые и брюхоногие моллюски, морские ежи, брахиоподы, губки, мшанки, шестилучевые кораллы, фораминиферы (рис. 17.2). На границе юры и мела происходит новое значительное обновление аммонитов. Хотя многие юрские аммоноидеи вымирают, но сохраняются представители Phyllocera- tidae, Lytoceratidae. Наряду с плоскоспиральной раковиной Polyp- tycites, Parahoplites, Acanthoceras, Neocomites, Simbirskites появляются ранее неизвестные роды с аномальными раковинами Crioceras, Crioceratites, прямыми Baculites, Scaphites, Ancyloce- ras, улиткообразными Turrilites. Наряду с нормальной лопастной линией появляются формы с упрощенной сутурой (Tissotia). Возникают и широко распространяются гигантские формы Pachydis- cus, Ammonitoceras, отдельные экземпляры которых обладают раковиной до 2 м в поперечнике.

восточно -

| ФРАНЦИЯ |

| КРЫМ |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ПЛАТФОРМА

Рие. 17.1. Сопоставление сводных разрезов меловой системы. Условные

Рие. 17.1. Сопоставление сводных разрезов меловой системы. Условные

|

Значительно обновляется фауна белемнитов. В раннем мелу наряду с Hibolites, Mesohibolites, Neohibolites, Cylindroteuthis, Pachiteuthis встречаются своеобразные Duvalia. В позднемеловую эпоху исключительно большим распространением пользуются представители родов Actinocamax, Belemnitella, Belemnella. Переживают расцвет «неправильные» морские ежи и двустворчатые моллюски. Среди последних большое стратиграфическое значение имеют иноцерамы. Эти разнообразные по форме, очертаниям и размерам моллюски распространены во всех морях. Достигают расцвета устрицы родов Ostrea, Gryphaea, Exogyra и перешедшие из позднеюрской эпохи бухии.

|

| ЗАКАВКАЗЬЕ (АБХАЗИЯ) |

| ВОСТОК СРЕДНЕЙ АЗИИ |

| СЕВЕРО-ВОСТОК РОССИИ |

| обозначения см. на рис. 8.1 |

В тропических морях широко развиты крупные толстостворчатые рудисты — Hippurites, Radiolites, Requenia, Toucasia, слагающие протяженные рифоподобные массивы. В их строении принимают участие брюхоногие моллюски — Nerinea в раннем мелу и Acteonella — в позднем. Большую роль играют Csyelostoma, Сур- геа, Conus, Fusus, Murex. В составе гастропод большие изменения произошли в середине мелового периода, когда появилась основная масса семейств подотряда Neogastropoda, характерных для кайнозойской эры.

|

|

|

Кораллы претерпели заметные изменения. Появились новые семейства, рифообразующие формы. Ostreidae, Fungidae, Turbi-

22—1164

|

Рис. 17.2. Характерные представители организмов мелового периода. Аммоноидеи: / — Ancyloceras (К|); 2 — Scaphites (К2); Я — Crioceras (Ki); 4 — Schloenbachia (K2); 5 — Simbirskites (Ki); 6 — Hoplites (Ki); 7 —Tissotia (K2). Белемниты: 8 — Duvalia (Ki); 9 — Aclinocamax (K2); Ю— Belemnitella (K2)- Двустворчатые моллюски: И — Inoceramus retrorsus; 12 — Buchia (Au- cella); 13 — Qryphaea; 14 — Hippurites. Морские ежи: 15 — Micraster; 16 —

Echinocorys

nolidae нередка встречаются с рудистами. Характерной позднеме- ловой формой является одиночный коралл Cyclolites.

Брахиоподы, так обильно представленные в юрском периоде, постепенно теряют свою ведущую роль. Много мшанок (около 1000 видов).

Во второй половине мелового периода произошла вспышка в развитии губок. В позднемеловое время встречается большое количество Siphonia, Jerea, Ventriculites, Coeloptycium. В теплых морях появились и широко распространились крупнораковинные Orbitolina, в позднемеловое время — Alveolina, Orbitoides, а также ряд мелких форм: Globigerina, Miliolina, Textularia.

Среди неправильных морских ежей важное стратиграфическое значение имеют в раннем мелу Toxaster, а в позднем — Micraster, Holaster, Echinocorys. Из правильных морских ежей в меловом периоде жили Cidaris, Acrociidaris, Salenia, а из криноидей бесстебельные Marsupites, Vintacrinus.

Среди костных рыб вначале преобладали лучеперые, но затем они были вытеснены костистыми. С позднего мела началось развитие хрящевых рыб, в том числе высших акуловых.

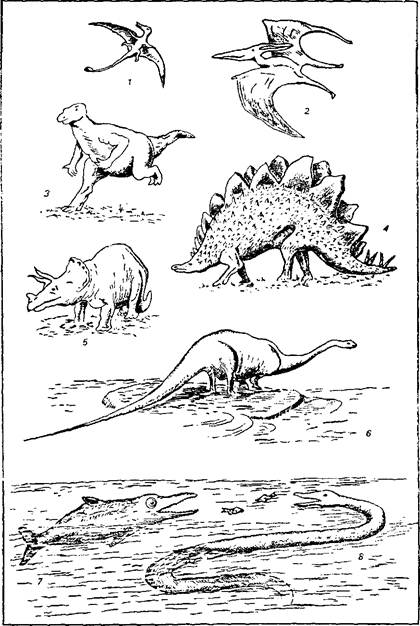

Среди морских позвоночных продолжали существовать некогда господствовавшие плезиозавры (рис. 17.3). Они дали начало причудливым и специализированным гигантам Elasmosaurus с необычайно длинной шеей. Ихтиозавры постепенно исчезают и уже в конце раннемеловой эпохи вымирают. Им на смену приходит новая водная группа — змееподобные долихозавры и мозозавры, которые быстро становятся господствующими в море.

Среди морских водорослей очень характерны микроскопические золотистые — кокколитофориды (нанопланктон) и диатомовые. Надо отметить, что нанопланктон и мелкие фораминиферы в позднем мелу участвовали в формировании белого писчего мела.

Органический мир суши был своеобразен. В начале раннемеловой эпохи наземная флора имела много общего с позднеюрской. Она состояла из цикадофитовых, гинкговых и папоротниковых, но наряду с ними бурного расцвета достигли беннетиттовые. В целом» флора раннего мела оставалась мезофитной, но в барреме появились первые покрытосеменные, которые стали преобладать в позднемеловое время, и флора приобрела облик кайнофитной. Если в барреме это были отдельные представители, то уже в альбе покрытосеменные встречаются очень часто. В сеномане они оттесняют голосеменные. Кайнофитный облик позднемеловой флоры определяется развитием в ее составе большого количества таких современных форм, как дуб (Quercus), бук (Fagus), ива (Salix), береза (Betula), платан, лавр, магнолия.

| 22* |

В то время как в наземной флоре в меловом периоде произошли существенные изменения и рубежом может считаться альбский век, среди наземной фауны, особенно среди позвоночных, таких сильных изменений не наблюдается. Продолжали господствовать динозавры. Для раннего мела были характерны игуанодоны,

|

|

|

Рис. 17.3. Характерные представители мезозойских пресмыкающихся: 1 — Rhamp- horynchus (J3); 2 — Pteranodon (K2); 3 — Iguanodon (Ki); 4 — Stegosaurus (J3—Ki); 5 — Triceratops (Кг); 6 — Diplodocus (J3); 7 — Ichtyosaurus (J,);

8 — Mososaurus (K2)

Рис. 17.3. Характерные представители мезозойских пресмыкающихся: 1 — Rhamp- horynchus (J3); 2 — Pteranodon (K2); 3 — Iguanodon (Ki); 4 — Stegosaurus (J3—Ki); 5 — Triceratops (Кг); 6 — Diplodocus (J3); 7 — Ichtyosaurus (J,);

8 — Mososaurus (K2)

|

для позднего — семейство гадрозавров или утконосых динозавров, которые были одними из самых крупных двуногих животных того времени. Наряду с ними обитали рогатые травоядные четвероногие динозавры. Существовали и огромные хищные динозавры — тиранозавры, тарбозавры. Большим распространением пользовались летающие ящеры — птеродактили. Все они доживут до конца Маастрихта и затем навсегда исчезнут.

Для мелового периода характерно появление змей, которые, как и крокодилы, большое развитие получили в кайнозое.

Млекопитающие, появившиеся еще в начале мезозоя, все еще были мелкими и встречались довольно редко, но за меловой период они прошли сложный эволюционный путь, дав начало многим формам после исчезновения динозавров. В конце мелового периода появились мелкие сумчатые и эутерии.

В классе птиц в меловое время уже нет переходных форм. Вместо них появились настоящие птицы — преимущественно зубастые, хотя известны и первые беззубые птицы. Зубастые птицы вымерли в конце мелового периода. Особенно много насекомых, которые сильно эволюционировали в тесной связи с растениями. Начиная с сеноманского века состав насекомых стал приобретать кайнозойский облик.

17.3. ПАЛЕОТЕКТОНИЧЕСКИЕ И ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ

УСЛОВИЯ

Начавшийся в конце средней юры распад Пангеи продолжается с возрастающей интенсивностью, особенно в апте—альбе. В раннемеловую эпоху формируется Южная Атлантика (рис. 17.4), а в конце раннего мела начинается взламывание последнего моста, еще соединявшего Южную Америку с Африкой, приводящее к соединению Южной и Центральной Атлантики. Тем временем последняя разрастается к северу, отделяя Иберийский полуостров от Ньюфаундленда. Происходит дальнейшее расширение Карибского бассейна и Тетиса (Неотетиса). В Индийском океане расширяются бассейны, отделяющие Индостан (с Мадагаскаром и Сейшельскими островами) от Африки и Австралии, а на юге Африку и Индостан от Антарктиды, все еще связанной с Австралией. Возможно, что в конце эпохи возникает Канадский бассейн Северного Ледовитого океана (ранее его считали более древним); его образование должно было быть связано с отодвиганием Гипербореи, Чукотки и Северной Аляски от Канадского Арктического архипелага. Однако возраст Канадской котловины является спорным, поскольку здесь отсутствуют надежно установленные и датированные линейные магнитные аномалии и не пробурено ни одной скважины глубоководного бурения.

|

|

|

В начале раннего мела во многих подвижных поясах мира еще продолжаются деформации, поднятия и гранитоидный магматизм начавшейся в конце юры позднекиммерийской эпохи тектонической активности. В Средиземноморском поясе они проявлены на

Все о гео/Йгии https://geo.web.ru/

Рис. 17.4. Палеогеографическая реконструкция для раннего мела (по В. Е. Хаи- ну и А. Н. Балуховскому, с дополнениями). Условйые обозиачення см. на

рис. 9.3

пространстве от Балканского полуострова до восточной и юго- восточной окраин современного Азиатского материка, включая Крым, Кавказ, особенно Памир, Тибет и центральные районы Индокитая. Поднятия и отчасти деформации здесь вышли за пределы океана Тетис и его непосредственного обрамления и распространились к северу и востоку, охватив, в частности, обе Китайские платформы, где соответствующий диастрофизм известен под названием яньшаньского, и вызвав здесь складчатые деформации чехла и внедрение гранитов.

События позднекиммерийской эпохи тектогенеза еще большую роль сыграли в развитии Тихоокеанского кольца подвижных поясов. Именно в эту эпоху сложилась в основном современная структура Верхояно-Чукотской складчатой области и в середине раннего мела произошло закрытие Южно-Анюйского океанского бассейна в связи со столкновением Гипербореи с северо-восточной окраиной Евразии, в поздней юре нарастившейся Колымо-Омолон- ским микроконтинентом. Сближение Гипербореи и Евразии явилось, в свою очередь, следствием раскрытия Канадского бассейна

и отодвигания Гипербореи, Чукотки и Аляски от Северной Канады.

Двигаясь к югу, вдоль восточной активной окраины Азии, можно обнаружить интенсивное проявление деформаций и гранитооб- разование той же эпохи на Японских островах, на юге Кореи, юго-востоке Китая и Вьетнама, на западе Филиппинского архипелага. Здесь эти события были связаны со столкновением с окраиной Евразии ряда микроконтинентов, ранее от нее же отделившихся. Во второй половине раннего мела на возникшей таким образом протяженной окраине андского типа на огромном пространстве от Чукотки до Калимантана сформировался мощный Восточно-Азиатский вулканоплутонический пояс. Его северным звеном является Охотско-Чукотский пояс, продолжающийся через Берингово море на Аляску.

На крайнем юге западной периферии Тихого океана поздне- киммерийский тектогенез интенсивно проявился на Новой Зеландии, где он получил название «орогенеза Рангитата». По другую сторону Тихого океана этот тектогенез, здесь известный как не- вадский, нашел свое яркое выражение в западных зонах Кордильер. В этой системе он проявлен прежде всего «причаливанием» к окраине Северо-Американского континента ряда экзотических блоков, так называемых террейнов; некоторые' из них перед тем проделали путь в несколько тысяч километров, что доказывается ■фаунистическими и палеомагнитными данными. В итоге, как и на противоположной, азиатской, окраине Тихого океана, был сформирован вулканоплутонический пояс, включающий ряд гранитных ■батолитов, в том числе знаменитый батолит Сьерры-Невады. В Андах продолжалось развитие уже ранее сформированного вул- каноплутонического пояса в южной половине Анд, с продолжением на Антарктическом полуострове.

Во второй половине раннего мела начинает нарастать новая волна эндогенной активности, которая достигла своей кульминации уже в начале позднего мела. Соответствующая тектоническая фаза получила в Европе название австрийской; на других континентах она именуется по-другому. Деформациями этой эпохи, включая образование шарьяжей, в Альпийско-Гималайском поясе «были затронуты Восточные Альпы, Карпаты, Балканиды, Крым и в меньшей степени его восточные звенья. В Северо-Американских Кордильерах они охватили центральные зоны, расположенные восточнее зоны невадской складчатости. И здесь им сопутствовало образование гранитных батолитов. В целом значение этой эпохи тектогенеза в глобальном масштабе вряд ли уступает значению предыдущей.

Во внутренних районах континентов в раннем мелу местами продолжают развиваться или возникают рифтовые впадины. Это относится к Северному морю и Западно-Европейской платформе, к Амазонскому рифту Южно-Американской платформы, к рифту Бенуэ на западе Африки и некоторым рифтам в центральной части и на юго-востоке этого континента, к гондванским рифтам Центрального Индостана. В целом масштабы внутриконтинентального рнфтообразовання в раннем мелу меньше, чем в юре, но выше, чем в позднем мелу.

Происшедшая в конце юрского периода регрессия в начале мела постепенно сменилась трансгрессией, и площади морских бассейнов сильно расширились. Процесс распада Гондваны и частично Лавразии не только привел к увеличению площади и глубины океанских бассейнов, но и послужил причиной быстрого воздымания континентальных окраин и значительной дифференциации движений внутри континентов. На окраинах континентов, возникли как низменные, так и возвышенные денудационные равнины, а внутри континентов наряду с денудационными ландшафтами формировались крупные грабенообразные впадины, нередко занятые внутриконтинентальными пресными и солеными бассейнами (см. рис. '17.4). Быстрое погружение окраин Северо-Амери- канского континента сопровождается развитием трансгрессии,, которая началась в валанжине. Небольшая регрессия последовала в конце неокома и продолжалась в раннем апте, а затем наступила новая трансгрессия, резко ускорившаяся в середине альб- ского века. В начале мела образуются проливы, соединяющие Бореальный бассейн и Тетис. Наиболее крупный пролив проходил через Англо-Парижский бассейн. Посредством этого пролива Бискайский залив соединялся с Североморским. Расширяется пролив между Богемским массивом и Восточно-Европейской платформой. В проливах и вдоль побережий накапливались вначале терриген- ные, а затем и карбонатные осадки.

На Восточно-Европейской платформе после регрессии в конце юры начиная с берриаса происходило практически непрерывное расширение морского бассейна. На склонах поднятий и на озер- но-аллювиальных низменностях накапливались угленосные песча- но-глинистые осадки. В апте и альбе на суше Украинского массива формировались залежи бокситов. Наиболее длительно континентальное осадконакопление происходило в пределах современной Днепровско-Донецкой впадины, где основное погружение приходится на апт-альб. Мощность осадков резко возрастает в сторону перикратонных областей платформы, в частности в Прикаспийской и Печорской впадинах. Активный вулканизм проявляется на ее северных окраинах. На Шпицбергене и на Земле Франца-Иосифа внедрялись долериты и изливались базальты.

На приморских низменностях Западной Сибири отлагались песчано-глинистые, а в прибрежных участках и на мелководье —■ глинистые осадки, нередко обогащенные бобовыми железными и бокситовыми рудами. Вблизи Казахстанской суши формировались каолинитовые глины, обогащенные диоксидами железа и алюминия.

Урал, значительная часть Казахстана и Саяны оставались источниками сноса обломочного материала. Возникла суша в области Таймыра и шельфа моря Лаптевых, соединившаяся с континентальными областями Гиперборейской платформы и недавно образованного Верхояно-Чукотского орогена. Море проникает в Ени- сейско-Хатангскую впадину и занимает территорию вплоть до северной части Приверхоянского прогиба.

В Вилюйской впадине формировались лимническая угленосная и аркозовая континентальные формации, а в грабенообразных прогибах Станового хребта — терригенно-туфогенная толща апта и альба, перекрывающая угленосные толщи неокома.

Начавшееся в позднеюрское время накопление флишоидных. осадков в Южно-Анюйском бассейне продолжалось до конца неокома, сменившись формированием в апте и альбе континентальных моласс и наземных вулканитов (базальты, трахибазаль- ты, андезиты, риолиты). Верхояно-Чукотский ороген на юге смыкался с орогенами Центральной и Юго-Восточной Азии. В межгорных впадинах формировались угленосные осадки и происходили интенсивные излияния базальтов. Вулканические цепи Хинга- но-Буреинского массива и Иншань-Яньшаньской зоны являлись, продолжением (Зхотско-Чукотского вулканического пояса, который в южном направлении простирался в Японию, Корею, юго-востоЧ- ный Китай и во Вьетнам. Вулканиты этого Восточно-Азиатского пояса представлены дацитами, андезитами, реже базальтами и туфами. Вулканиты ассоциируют со слабоугленосными отложениями озерного и аллювиально-дельтового происхождения. К востоку* от вулканического пояса на юго-востоке Японских островов возник флишевый прогиб, в котором мощность терригенного фли- ша превышает 7 км. Флишевый бассейн протягивался через- о. Хоккайдо, запад Сахалина и Сихотэ-Алинь и далее к востоку до Охотско-Чукотского пояса; в неокоме он был связан с Южно- Анюйским прогибом. Флишевая толща подстилается вулканитами основного состава. Встречаются андезиты, туфы среднего и кислого состава, а также конгломераты и песчано-глинистые отложения с углями. Выше них располагаются толщи терригенного флиша.

Глубоководные условия существовали на западе Корякско- Камчатской области и на Курилах. Здесь формировались подводные базальты и кремнистые серии океанского типа с участием терригенных пород.

В раннемеловую эпоху океан Тетис расширился и установилась широкая связь с продолжающей увеличиваться Атлантикой. Связь осуществлялась через Бетско-Рифский и Бискайский проливы. Области с океанской корой в Тетисе продолжали разрастаться. Как в самом Тетисе, так и в прилегающих к нему прогибах накапливались глубоководные осадки, среди которых присутствуют радиоляриты, осадки типа контуритов, известковистые глины, а также флиш и подводные базальты. В шельфовой части формировались Известковые осадки.

В центральной части Анатолии, в Тавре и Иране располагались карбонатные платформы. Постепенно глубина моря уменьшалась, и в альбе наступила регрессия. Этому же времени соответствуют усиленное выветривание на суше и образование бокситов на островах Тетиса и прилегающей к нему с севера суши. Более глубоководные условия существовали на юго-востоке Ирана, где известны кальпионелловые известняки. В глубоководной части пассивной окраины Гондваны в Загросе формировались карбонатные турбидиты. На востоке Центрального Афганистана в прогибе океанского типа развит офиолитовый комплекс. Его с несогласием перекрывают мелководные груботерригенные толщи. Область ок- раинно-морского прогиба с юго-востока обрамляется островной дугой, в пределах которой известны андезиты, риолиты, кремнистые, карбонатные и терригенные толщи.

В пределах Тибетских блоков преобладали континентальные обстановки. Возвышенные денудационные поверхности разделялись областями наземного осадконакопления, в пределах которых -формировались угленосные толщи.

На северной окраине Индостана, который к этому времени уже отделился от Гондваны, происходит постепенная смена глубоководных глинистых отложений мелководными. На северо-западе и юго-востоке Индостана развиты песчаные дельтовые фации, которые в сторону океана Тетис сменяются глубоководными глинистыми. Как и прежде, области накопления морских отложений простирались от Тибета вдоль западной окраины ЮГо-Восточной Азии через Суматру, Яву и Калимантан, где сливались с морскими бассейнами тихоокеанской окраины Азии.

Одновременно с необычайно мощным трапповым вулканизмом Южно-Американская платформа испытывала общее поднятие и уже в конце неокома превратилась в возвышенную равнину. Юго- восточная и северо-восточная окраины материка в течение ранне- меловой эпохи проходят три стадии развития: предрифтовую, или доокеанскую с господством континентальной обломочной седиментации, рифтовую, или раннеокеанскую с эвапоритовым осадкона- коплением (апт), и начальную стадию становления океана. В аптском веке эвапориты накапливались во впадине на севере Южной Атлантики и в предандской впадине Неукен в Аргентине.

Морские отложения на атлантической окраине, вне площадей развития эвапоритов и связанных с ними диапировых структур, представлены мелководными карбонатно-терригенными образованиями и песчано-глинистыми сублиторальными и песчаными литоральными толщами.

В Андском подвижном поясе <в северной его части продолжали формироваться терригенно-карбонатные и карбонатные отложения. Прогиб Боготы заполнялся мощной эвапоритовой лагунной и морской авандельтовой терригенными сериями. Максимум трансгрессии приходится на альбское время. От Эквадора до дуги Малых Антильских островов Южно-Американский континент граничил на севере с краевым задуговым морем, за которым располагалась вулканическая дуга, занимавшая Западную Кордильеру Колумбии и береговую зону Эквадора.

Вероятно, в апте и альбе образовался новый краевой бассейн, в котором накапливался офиолитовый комплекс, толщи кремнистых и граувакковых образований. Вулканиты представлены то- леитовыми базальтами и реже андезитобазальтами. Центральный, Перуанско-Чилийско-Аргентинский пояс после позднеюрской трансгрессии испытывает погружения. Вначале формируются песчаные континентальные, а затем сублиторальные терригенные толщи. Островодужный вулканизм после кратковременного затишья вновь возобновился в апте и альбе. Альбская трансгрессия перекрыла длительное время существовавшее поднятие в пределах Главной Кордильеры, Высокого Плато и Восточной Кордильеры.

В пределах Африканского континента на фоне общего поднятия и развития регрессии возникли новые внутриконтинентальные бассейны. Мощность песчаных аллювиальных и дельтовых образований достигает 600 м. Юго-западная часть атлантической окраины, так же как и окраины Южной Америки, последовательно проходит предрифтовую, рифтовую и раннеокеанскую стадии. Вначале накапливались континентальные, затем лагунно-морские эвапориты и морские терригенные толщи. Их образование в ряде районов сопровождалось базальтовым вулканизмом. На рифтовой стадии закладывается авлакоген Бенуэ, в пределах которого образовались континентальные, а затем и морские песчано-глинис- тые толщи. Максимальное развитие эвапоритов наблюдается в Габоне.

На северо-западной окраине континента в неокоме формировались толщи терригенных дельтовых образований, которые: в сторону океана замещались терригенно-карбонатными осадками. На севере Африканского континента, являвшегося южной окраиной Тетиса, накапливался терригенный, местами карбонатно-тер- ригенный флиш. Восточнее в шельфовых условиях формировались терригенные толщи, сменяющиеся на Аравийском полуострове прибрежно-морскими терригенно-карбонатными толщами. В северо-восточном направлении они замещаются карбонатными осадками глубокой части шельфа и, наконец, переходят в глубоководные карбонатно-глинистые толщи Загроса.

Южнее, в пределах Африканского Рога, и на юго-востоке Аравии формировались мелководные терригенно-карбонатные отложения. В ряде мест располагались лагуны, где в апте и альбе накапливались эвапорито-глинистые осадки.

На протяжении раннемеловой эпохи продолжает расширяться бассейн Центральной Атлантики. Он разрастался к северу благодаря отделению Иберии от Ньюфаундленда и образованию в конце эпохи Бискайского залива. В апте расширяется бассейн Южной Атлантики. После накопления лагунных глинистых и эвапорито- вых осадков на континентальной коре начали формироваться ге- мппелагические альбские осадки, среди которых присутствуют битуминозные черные глины. Гемипелагические глины и турбидиты обедают значительной мощностью в приконтинентальных частях Южной Атлантики. В Центральной Атлантике их мощность не •столь велика, к тому же здесь возрастает роль пелагических карбонатов.

Индийский океан проходит начальную стадию спрединга. Здесь преобладало накопление гемипелагических глинистых отложений,, в которых существенную роль играли цеолитовые глины, вероятно, имевшие вулканическое происхождение. С ними ассоциируют кремнистые осадки и карбонатные илы. Здесь действовали две оси спрединга — на западе и на востоке; первая отделила Мадагаскар, Сейшельские острова и Индостан от Африки, вторая — Индостан от Австралии. На юге они соединялись, отделяя Африку и Индостан от Антарктиды.

На западе Тихого океана происходило образование подводных, гор, асейсмичных подводных хребтов и вулканических плато. Здесь сформировался крупный ареал подводного вулканизма. В глубоководных частях, на абиссальных равнинах и в батиальной зоне формировались илы, а на обширном поднятии, которое простиралось от поднятия Хесса на севере до плато Манихики на юге, накапливались наряду с вулканитами кремнистые известняки и гйины, карбонатно-глинистые илы, красные цеолитовые глины и мелководные известняки.

В пределах Северного Ледовитого океана, где накапливались гемипелагические илы, в конце апта началось формирование Канадской котловины.

Позднемеловая эпоха богата событиями. Начало ее ознаменовалось интенсивными деформациями сжатия, поднятиями и внедрением гранитов в ряде подвижных поясов — вдоль северной окраины Тетиса, в частности в Альпах, Карпатах, Балканидах (австрийская фаза) и далее к востоку и юго-востоку, в центральной зоне Северо-Американских Кордильер (орогенез Севьер), в Южных Андах и Антарктандах. Начались эти процессы и на азиатской окраине Тихого океана — в Пенжинско-Анадырской зоне и на Си- хотэ-Алине.

Сама позднемеловая эпоха отчетливо подразделяется на две части по рубежу 80 млн лет назад. До этой даты в океанах преобладало расширение вдоль ранее существовавших осей спрединга. Это касается Атлантики от разлома Чарли-Гиббса на севере до тройного сочленения в районе о. Буве на юге, осей спрединга между Африкой и Антарктидой, Индостаном и Антарктидой, Индостаном и Австралией в Индийском океане, а также, западной части Тихого океана. Но уже около 90 млн лет назад, в туроне, началось отделение Австралии от Антарктиды и продвижение первой к северо-востоку (рис. 17.5). Индостан продолжал быстро удаляться к северу, приближаясь к Евразии. На севере Атлантического океана спрединг распространился к северу от разлома Чар- ли-Гиббса в направлении Лабрадорского моря и залива Баффи- на, положив начало отделению Гренландии вместе с Евразией от Северной Америки и тем самым распаду Лавразии. Заканчивается образование основного бассейна Карибского моря (Колумбийско- Венесуэльского) и возникают ограничивающие его с запада, со стороны Тихого океана, и с востока, со стороны Атлантики, вулканические дуги Панамская и Малоантильская.

Рис. 17.5. Палеогеографическая реконструкция для позднемеловой эпохи (по В. Е. Хаину и А. Н. Балуховскому, с дополнениями). Условные обозначения

см. на рис. 9.3

В Тихом океане продолжалось расширение собственно Тихоокеанской плиты к северу и востоку и формирование Южно-Тихоокеанского и Восточно-Тихоокеанского поднятий. С первым было связано отделение Новой Зеландии с примыкающим к ней с востока подводным плато от Антарктиды. На том же примерно рубеже началось раскрытие Тасманова моря, отделившего от Австралии микроконтинент Лорд-Хау, а также Новую Каледонию и Новую Зеландию.

Между тем закончился спрединг в Амеразийской котловине Северного Ледовитого океана и продолжилось сужение Тетиса в связи с северным или северо-восточным смещением Африки с Аравией и перемещением Индостана. По северной периферии Неотетиса активно продолжалась субдукция, и вулканические дуги протягивались от Южных Карпат до Южного Тибета через Балканы, южное Причерноморье, Малый Кавказ, Иран и Южный Афганистан. В середине позднего мела интенсивному сжатию с образованием шарьяжей подверглась центральная зона Анатолии (азиатской Турции) и Малого Кавказа к югу от вулкани-

2013-12-31

2013-12-31 664

664