Рис. 6.10. Изменение вида созвездия Большая Медведица на протяжении 100 тыс. лет

Смещение звёзд на небе в течение года невелико. Однако на протяжении десятков тысяч лет собственные движения звёзд существенно сказываются на их положении, вследствие чего меняются привычные очертания созвездий (рис. 6.10).

Скорости движения в пространстве у различных звёзд отличаются довольно значительно. Самая «быстрая» из них, получившая название «летящая звезда Барнарда», за год перемещается по небу на 10,8ʺ. Это означает, что 0,5° — угловой диаметр Солнца и Луны — она проходит менее чем за 200 лет. В настоящее время эта звезда (её звёздная величина 9,7) находится в созвездии Змееносца. Большинство из 300 тыс. звёзд, собственное движение которых измерено, меняют своё положение значительно медленнее — смещение составляет всего лишь сотые и тысячные доли угловой секунды за год.

В настоящее время собственные движения звёзд определяют, сравнивая положение звёзд на фотографиях данного участка звёздного неба, полученных на одном и том же телескопе с промежутком времени в несколько лет или даже десятилетий. Но даже в этом случае смещение сравнительно близких звёзд на фоне более далёких столь мало, что его можно определить только с помощью специальных микроскопов.

|

|

|

Рис. 6.11. Разложение вектора скорости звезды

Скорость звезды в пространстве  можно представить как векторную сумму двух компонентов, один из которых направлен по лучу зрения, другой — перпендикулярно ему (рис. 6.11). Скорость по лучу зрения

можно представить как векторную сумму двух компонентов, один из которых направлен по лучу зрения, другой — перпендикулярно ему (рис. 6.11). Скорость по лучу зрения  непосредственно определяется по эффекту Доплера — смещению линий в спектре звезды. Компонент скорости по направлению, перпендикулярному лучу зрения

непосредственно определяется по эффекту Доплера — смещению линий в спектре звезды. Компонент скорости по направлению, перпендикулярному лучу зрения  , можно вычислить только в том случае, если измерить собственное движение звезды и её параллакс, т. е. знать расстояние до неё. Тогда пространственная скорость звезды будет равна:

, можно вычислить только в том случае, если измерить собственное движение звезды и её параллакс, т. е. знать расстояние до неё. Тогда пространственная скорость звезды будет равна:

v =  .

.

Пространственные скорости звёзд относительно Солнца (или Земли) составляют, как правило, десятки километров в секунду.

Изучение собственных движений и лучевых скоростей показало, что Солнечная система движется относительно ближайших звёзд со скоростью около 20 км/с в направлении созвездия Геркулеса. Точка небесной сферы, куда направлена эта скорость, называется апексом Солнца.

Анализ собственных движений и лучевых скоростей звёзд по всему небу показал, что они движутся вокруг центра Галактики. Это движение звёзд воспринимается как вращение нашей звёздной системы, которое подчиняется определённой закономерности: угловая скорость вращения убывает по мере удаления от центра, а линейная возрастает, достигая максимального значения на том расстоянии, на котором находится Солнце, а затем практически остаётся постоянной.

|

|

|

Звёзды, газ и другие объекты, составляющие галактический диск, движутся по орбитам, близким к круговым. Солнце вместе с близлежащими звёздами обращается вокруг центра Галактики со скоростью около 220 км/с, совершая один оборот примерно за 220 млн лет. Расстояние от Солнца до центра Галактики составляет 23—28 тыс. св. лет (7—9 тыс. пк). Скорость обращения Солнца практически совпадает со скоростью, с которой на данном расстоянии от центра Галактики движется волна уплотнения, формирующая спиральные рукава. Эта область Галактики получила название коротационной окружности (от англ. corotation — совместное вращение). Оказавшиеся здесь Солнце и другие звёзды находятся в привилегированном положении. Все остальные звёзды периодически попадают внутрь спиральных рукавов, поскольку их линейные скорости не совпадают со скоростью обращения волны уплотнения вокруг центра Галактики. Следовательно, наша планета и вся Солнечная система не испытывают на себе катастрофического влияния тех бурных процессов, которые происходят внутри спиральных рукавов. Стабильность условий, в которых возникла и миллиарды лет существует Солнечная система, может рассматриваться как один из важнейших факторов, обусловивших происхождение и развитие жизни на Земле.

ВОПРОСЫ 1. Какова структура и размеры нашей Галактики? 2. Какие объекты входят в состав Галактики? 3. Как проявляет себя межзвёздная среда? Каков её состав? 4. Какие источники радиоизлучения известны в нашей Галактике? 5. Чем различаются рассеянные и шаровые звёздные скопления?

УПРАЖНЕНИЕ 20 Звезда, находящаяся на расстоянии 10 пк, приближается к нам со скоростью 100 км/с. Как изменится это расстояние за 100 лет?

§ 26.Д РУГИЕ ЗВЁЗДНЫЕ СИСТЕМЫ — ГАЛАКТИКИ

Наиболее яркие галактики были включены в каталог, составленный Мессье ещё в XIX в., когда их природа была совершенно неизвестна. Так, туманность Андромеды по этому каталогу обозначена М31. В «Новый общий каталог» (New General Catalog), который содержит сведения об объектах далёкого космоса, в том числе о более чем 13 тыс. галактик, она включена как NGC 224. В состав всех галактик входят звёзды, межзвёздный газ и тёмная материя. Но их относительное содержание в галактиках различного типа существенно отличается.

Эдвин Хаббл

Рис. 6.12. «Красное смещение» в спектрах галактик

Для большинства галактик определить расстояние по наблюдениям цефеид оказывается невозможным. В этих случаях пользуются другими методами, среди которых наиболее надёжным считается определение расстояния по закону «красного смещения», открытому в 1929 г. американским астрономом Эдвином Хабблом (1889—1953). Он обнаружил, что в спектрах всех галактик (за исключением туманности Андромеды и других ближайших галактик) линии смещены к красному концу (рис. 6.12). Это «красное смещение» означало, что они удаляются от нашей Галактики.

Сравнив расстояние до галактик со скоростями их удаления, учёный установил, что между этими величинами существует весьма простая зависимость (закон Хаббла):

v = HR,

где v — скорость галактики, R — расстояние до неё, а H — коэффициент пропорциональности, называемый теперь постоянной Хаббла. По современным данным, величина H составляет 69 км/(с•Мпк).

Этот закон дал возможность определить расстояние до наиболее далёких объектов во Вселенной, когда непригодны все другие способы, применяемые в астрономии. Определив скорость галактики по смещению линий в её спектре, можно вычислить расстояние до неё по формуле:

R =  .

.

К настоящему времени измерены «красные смещения» и определены расстояния до нескольких миллионов галактик. От самых далёких из них свет идёт около 13 млрд лет.

|

|

|

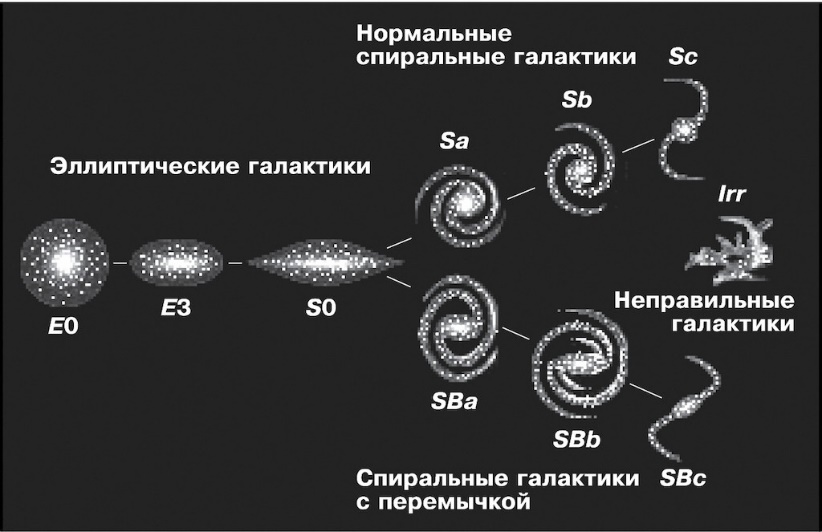

По внешнему виду и структуре галактики весьма разнообразны, однако большинство из них хорошо укладывается в предложенную Хабблом ещё в 1923 г. простую и стройную классификацию (рис. 6.13). Все галактики были разбиты на три типа: эллиптические — E, спиральные — S и неправильные (иррегулярные) — I. Форма эллиптических галактик различна: от почти круглой до очень сильно сплюснутой. В спиральных галактиках выделены два подтипа: нормальные спирали, у которых спиральные рукава начинаются непосредственно из центральной области (см. рис. 1 на цветной вклейке XVI), и пересечённые спирали, у которых рукава выходят не из ядра, а связаны с перемычкой, проходящей через центр галактики.

Рис. 6.13. Классификация галактик по Хабблу

Рис. 6.14. Большое Магелланово Облако

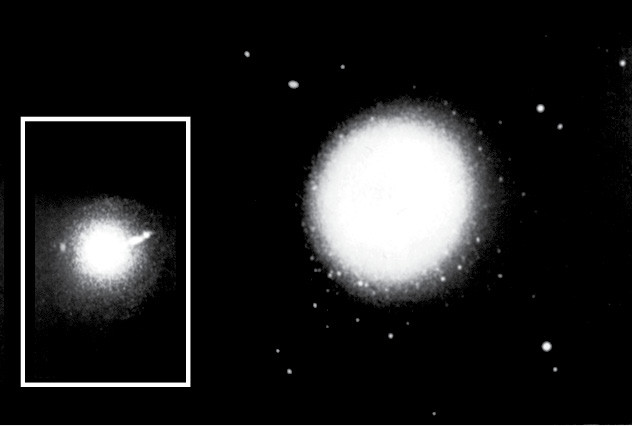

Ближайшими и самыми яркими оказались две галактики неправильного типа, которые получили названия Большое и Малое Магеллановы Облака (рис. 6.14). Они хорошо видны невооружённым глазом в Южном полушарии неподалёку от Млечного Пути. Магеллановы Облака являются спутниками нашей Галактики, расстояние до Большого около 200 тыс. св. лет, до Малого — 170 тыс. св. лет. Среди всех известных галактик доля неправильных сравнительно невелика — всего 5%. Значительную часть массы их видимого вещества (до половины) составляет газ.

Однако оказалось, что определить точную массу галактик практически невозможно. Согласно исследованиям, почти у каждой из галактик (в том числе и у нашей Галактики) обнаружено существование обширных корон из тёмного вещества, так называемой скрытой массы или тёмной материи. По расчётам, её масса в несколько раз превышает общую массу всех наблюдаемых объектов галактики. Выяснилось также, что между галактиками в их скоплениях находится газ, разогретый до температуры более 10 млн К. Его полная масса сравнима с суммарной массой всех галактик скопления. Такую массу очень горячего газа гравитационные силы галактик могут удержать лишь в том случае, если в скоплении также существует тёмная материя.

|

|

|

Установлено, что на роль тёмной материи не подходят ни газ, ни слабосветящиеся звёзды, ни другие объекты, состоящие из обычного вещества (протонов, нейтронов и электронов). Возможно, тёмная материя состоит из элементарных частиц подобно нейтрино, слабо взаимодействующих с обычным веществом.

Спиральные галактики, подобные нашей, являются наиболее распространёнными — примерно половина наблюдаемых галактик относится к этому типу. Их отличает наличие двух (иногда больше) спиральных рукавов, в которых сосредоточено много молодых ярких звёзд, светящихся газовых туманностей, а также холодных газопылевых облаков. Именно в спиральных рукавах происходит формирование звёзд из межзвёздного вещества.

Рис. 6.15. Структура спиральных ветвей: слева — в радиодиапазоне, справа — в оптическом

По современным представлениям, спиральные ветви — это волна повышенной плотности звёзд и газа, которая вращается вокруг центра галактики как твёрдое тело, — угловая скорость постоянна, а линейная увеличивается с увеличением расстояния от оси вращения. В ветвях нет постоянного состава звёзд и газа, они периодически вступают в область рукава. Проходя через них, волна уплотнения оказывает значительное влияние на газ — увеличение его плотности в несколько раз стимулирует начало процесса звёздообразования. Концентрация нейтрального водорода вдоль спиральных ветвей подтверждается данными радиоастрономии. Причём в одной и той же галактике (M51), по наблюдениям, в радиодиапазоне спиральные ветви прослеживаются значительно дальше от её центра, чем в оптическом диапазоне (рис. 6.15).

Те спиральные галактики, которые мы видим «с ребра», напоминают по внешнему виду чечевицу или диск с утолщением в середине (рис. 6.16). Это утолщение представляет собой центральную, наиболее плотную часть гало, которое принято называть «балдж» (английский синоним русского слова «утолщение»). Очевидно, так выглядит и наша Галактика.

Рис. 6.16. Спиральная галактика М102, видимая «с ребра»

Рис. 6.17. Эллиптическая галактика

Вторым по распространённости типом галактик (примерно 25% от их общего числа) являются эллиптические (рис. 6.17). У них нет ни диска, ни спиральных ветвей, а имеется только сферическая составляющая, которая состоит преимущественно из старых звёзд красного цвета и почти не содержит холодного газа. Вероятно, всё межзвёздное вещество ушло на образование этих звёзд.

Линзовидныегалактики (тип S 0) похожи на спиральные тем, что у них есть и диск, и гало, но они, как и эллиптические, не имеют спиральных ветвей. Из общего числа галактик примерно 20% относится к этому типу.

Галактики одного и того же типа значительно отличаются друг от друга по размерам, числу звёзд и другим характеристикам. Самые маленькие среди них называют карликовыми. Несколько таких карликовых галактик входят в число спутников нашей Галактики (рис. 6.18).

Рис. 6.18. Карликовая галактика

Рис. 6.19. Местная группа галактик

Галактики, как и звёзды, редко бывают одиночными; гораздо чаще они наблюдаются в виде пар, небольших групп и даже скоплений, в которых объединяются тысячи галактик.

Наша Галактика вместе с известными галактиками Андромеды и Треугольника и расположенными в их окрестностях слабыми карликовыми галактиками образует Местную систему, в составе которой насчитывается около 40 объектов (рис. 6.19). Все они связаны гравитационными силами и не удаляются друг от друга.

Рис. 6.20. Скопление галактик в созвездии Волосы Вероники

Большинство галактик группируется в скопления, которые делятся на два типа: правильные и неправильные. Правильные скопления галактик во многом напоминают шаровые звёздные скопления, для которых характерна сферическая симметрия с сильной концентрацией галактик к центру. Типичное скопление такого типа размером около 4 Мпк, которое наблюдается в созвездии Волосы Вероники, насчитывает несколько десятков тысяч галактик (рис. 6.20).

Рис. 6.21. Взаимодействие галактик

Концентрация галактик в скоплениях бывает так велика, что они располагаются очень близко друг к другу. Их гравитационное взаимодействие вызывает значительное изменение формы галактик. Часто наблюдаются соединяющие их перемычки, которые состоят из звёзд или газа, а также уходящие далеко в сторону протяжённые «хвосты» (рис. 6.21). Первым к исследованию таких галактик, получивших название взаимодействующих, приступил Б. А. Воронцов-Вельяминов.

По современным представлениям все крупные галактики возникли не одномоментно, а постепенно увеличивали свою массу за счёт слияния более мелких объектов, которые подразделяют на большие (слияние галактик сопоставимой массы) и малые (массы галактик разнятся в несколько раз и более). Так, например, считается, что галактика NGC 5128 является результатом слияния эллиптической и спиральной галактик. Радионаблюдения обнаружили следы взаимодействия нашей Галактики с её ближайшими соседями — идущий к ней поток газа от МагеллановыхОблаков. Вероятно, через несколько миллиардов лет их звёзды вольются в состав Галактики.

Рис. 6.22. Выброс вещества из ядра галактики

Среди взаимодействующих галактик и галактик, имеющих близких спутников, часто наблюдаются галактики с активными ядрами. Ядро любой галактики, её центральная часть, всегда выделяется своей яркостью. Небольшое число галактик (около 1%) имеет особенно яркие ядра, в которых происходит колоссальное выделение энергии. Их активность может проявляться по-разному. Во-первых, это очень большая мощность излучения (светимость) не только в оптической, но и в рентгеновской или инфракрасной части спектра. Светимость ядер таких галактик почти такая же, как светимость всей нашей Галактики. Излучение исходит из области, диаметр которой составляет примерно 1 пк, и заметно меняется порой за несколько месяцев или даже дней. Во-вторых, в ядре происходит движение газа со скоростями тысячи километров в секунду, что приводит к появлению длинных выбросов — джетов (рис. 6.22). В-третьих, мощные потоки электронов и протонов высокой энергии, идущие из ядра в двух противоположных направлениях, порождают синхротронное радиоизлучение.

Галактики с активными ядрами, являющиеся источниками радиоизлучения большой мощности, называют радиогалактиками (см. рис. 3 на цветной вклейке XVI). Их радиоизлучение может быть в десятки тысяч раз больше по мощности, чем радиоизлучение нашей Галактики или других, подобных ей. Характерно, что наиболее интенсивное радиоизлучение приходит от областей, которые располагаются примерно симметрично по обе стороны от галактики и значительно превосходят её по размерам (рис. 6.23).

Рис. 6.23. Радиоизлучение галактики Центавр А

Рис. 6.24. Квазар ЗС273

Радиоастрономические наблюдения позволили обнаружить также самые мощные из всех известных во Вселенной источники видимого и инфракрасного излучения, которые назвали квазарами. Это слово является сокращением полного их названия — квазизвёздные радиоисточники. На фотографиях квазары действительно выглядят как звёзды, причём самый яркий из них виден как звезда 13-й звёздной величины. Однако их спектры, содержащие яркие линии излучения, напоминают спектры газовых туманностей, а сами линии сильно смещены в красную сторону спектра, как в спектре далёких галактик. Оказалось, что даже наиболее близкие квазары расположены дальше большинства известных галактик, на расстояниях порядка 1 млрд св. лет. Самые далёкие квазары наблюдаются на расстояниях до 13 млрд св. лет. На таких огромных расстояниях они могут быть обнаружены только вследствие большой светимости, которая значительно превышает светимость нашей Галактики, иногда в несколько сот раз. В настоящее время известны тысячи квазаров.

В квазарах наблюдаются такие явления, как изменение яркости, выброс струй вещества и т. п. (рис. 6.24). Вокруг квазаров, расположенных не слишком далеко, обнаружено свечение, состав и структуру которого можно объяснить присутствием звёзд. Вероятно, квазары представляют собой ядра далёких галактик, проявляющие очень высокую активность.

Изучение наиболее удалённых объектов позволяет «заглянуть» в прошлое. В самом деле, если расстояние до галактики (или квазара) составляет, например, 3 млрд св. лет, то мы наблюдаем этот объект не в том состоянии, в котором он находится в данный момент, а в том, в котором он находился 3 млрд лет тому назад. Возможно, что отсутствие квазаров поблизости от нашей Галактики свидетельствует о более высокой активности ядер галактик в далёком прошлом.

Окончательного ответа на вопрос об источниках высокой активности ядер галактик пока нет. Одной из возможных моделей, описывающих весь наблюдаемый комплекс явлений, считается наличие в ядрах чёрных дыр массой в десятки и сотни миллионов масс Солнца. В результате падения вещества на чёрную дыру должно выделяться огромное количество энергии, преобразуемой в электромагнитное излучение. В пользу такого предположения говорит наличие в ядрах целого ряда галактик больших масс несветящегося вещества, обнаруженного с помощью крупнейших наземных телескопов и космического телескопа «Хаббл».

Рис. 6.25. Ячеисто-сотовая структура Вселенной

Эти телескопы позволяют получить фотографии, на которых можно насчитать многие миллионы галактик. В их пространственном распределении наблюдается определённая закономерность — ячеисто-сотовая структура (рис. 6.25). Скопления и сверхскопления галактик располагаются так, что не заполняют всё пространство, а образуют лишь «стенки», которые отделяют друг от друга гигантские пустоты, в которых галактики практически не встречаются. Размер этих ячеек около 100 Мпк, а стенки имеют толщину всего 3—4 Мпк. Такая структура возникла в результате длительной эволюции всех объектов, наблюдаемых во Вселенной, самые общие свойства которой изучает космология.

ВОПРОСЫ 1. Как определяют расстояния до галактик? 2. На какие основные типы можно разделить галактики по их внешнему виду и форме? 3. Чем различаются по составу и структуре спиральные и эллиптические галактики? 4. Чем объясняется «красное смещение» в спектрах галактик? 5. Какие внегалактические источники радиоизлучения известны в настоящее время? 6. Что является источником радиоизлучения в радиогалактиках?

УПРАЖНЕНИЕ 21 1. Галактика, находящаяся на расстоянии 150 Мпк, имеет видимый угловой диаметр 21ʺ. Сравните её линейные размеры с размерами нашей Галактики. 2. Каково расстояние до галактики, если в ней обнаружена новая звезда, видимая звёздная величина которой +18, а абсолютная звёздная величина равна –7? 3. Какова скорость удаления галактики, находящейся от нас на расстоянии 300 Мпк? 4. На каком расстоянии находится галактика, если скорость её удаления составляет 2•104 км/с? 5. Какого углового диаметра будет видна наша Галактика, диаметр которой составляет 30 000 пк, для наблюдателя, находящегося в галактике M31 (туманность Андромеды) на расстоянии 600 кпк?

§ 27.О СНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ КОСМОЛОГИИ

По сути дела, существовавшие на каждом этапе развития человеческой цивилизации представления о строении мира можно считать космологическими теориями соответствующей эпохи. Геоцентрическая система Аристотеля—Птолемея стала первой научно обоснованной космологической моделью Вселенной. Спустя 1500 лет её сменила новая космологическая модель — гелиоцентрическая система, предложенная Коперником.

2018-03-09

2018-03-09 2053

2053