Тема 1. Человек как биосоциальное существо. Анатомо-физиологические аспекты потребностей человека. Человек как предмет изучения анатомии и физиологии.

План:

1. Задачи изучаемого предмета.

2. Предмет анатомия и физиология и их значение.

3. Роль отечественных ученных в развитии анатомии и физиологии.

4. Потребности человека и их удовлетворение.

5. Строение органа.

6. Краткие сведения об основных системах организма.

7. Поверхностная анатомия:

А) плоскости тела,

Б) области живота,

В) области спины.

8. Анатомические термины.

Цели: присущие человеку закономерности жизни, многоуровневость организма человека, определение потребностей, способы удовлетворения потребностей, структуры, удовлетворяющие потребности, части тела человека, системы органов, полости тела, основные плоскости, оси тела человека и условные линии, определяющие положение органов и их частей в теле, основные анатомические термины, предмет изучения физиологии, основные физиологические термины, конституцию, морфологические типы конституции.

|

|

|

Анатомия (греч.anatome – рассечение, расчленение) и физиология – науки, изучающие форму строение и функции организма человека в норме. Эти науки относятся к медико-биологическим, а патология – к медицинским. Анатомия и физиология являются теоретическим фундаментом, базисом для всех клинических дисциплин. Только основываясь на знаниях этих предметов, медицина может правильно распознать болезни, установить их причины и правильно лечить.

При изучении строения тела человека основной акцент делается на познание морфологии «нормального», т.е. практически здорового человека. Изучается анатомия по системам, с позиции функции органов и систем органов. При изучении физиологии человека главное внимание направлено на выяснение механизмов и закономерностей функционирования органов и систем человека, а также при его заболевании.

Каждый человек индивидуален, неповторим. Он рождается, растет, развивается, стареет и умирает, т.е. проходит свой путь. Чтобы двигаться, общаться, работать и т. д. человек испытывает физиологические и психические потребности. Удовлетворение любой потребности в организме человека обеспечивается функцией определенных органов и систем органов. Любое заболевание нарушает равновесие в организме и проявляется внешне в виде нарушении какой-либо потребности, чтобы изменить, надо знать какая потребность нарушена, т.е. какой орган или система органов обеспечивающая эту потребность «вышел из строя».

|

|

|

А.Маслоу выделил 14 потребностей, в основу пирамиды он расположил низшие физиологические потребности, так как они являются основой, фундаментом жизни человека, это: дышать, есть, пить, выделять.

Основоположником научной анатомии является профессор Падуанского университета бельгиец Андрей Везалий (1514 – 1564гг.), который на основании своих наблюдений написал труд в 7 книгах «О строении человеческого тела» (1543г), где он довольно точно описал анатомию человека.

Основоположником экспериментальной физиологии является английский врач Вильям Гарвей (1578 – 1657гг.), который в 1628г. опубликовал труд «Анатомическое исследование о движении сердца и крови у животных», где привел доказательства о движении крови по сосудам большого круга кровообращения.

В России научными центрами по изучению анатомии и физиологии стали Московский университет и Петербургская медико-хирургическая академия. Первым Русским анатомом считается А.П.Протасов (1724-1796 гг.) ученик Ломоносова.

Крупнейшие отечественные ученые:

- С.Г. Зыбелин (1735-1802гг), Е.О. Мухин (1766-1850гг), И.Е. Грузинов (1781-1813гг), Д.Н. Зернов (1843-1917гг),

- П.А. Загорский (1764-1846гг) – занимался исследованием сосудов,

- И.В. Буяльский (1789-1866гг) –предложил метод бальзамирования,

- Н.И. Пирогов (1810-1881гг) – метод последовательных распилов замороженных трупов,

- П.Ф. Лесгафт (1837-1909гг) – основы динамической анатомии (двигательного аппарата с функциональных позиций),

- В.П. Воробьев (1876-1937гг) – составил «Атлас анатомии человека», Р.Д. Синельников продолжил его работу,

- Г.М. Иосифов, Д.А. Жданов – внесли большой вклад в изучение лимфатической системы,

В.Н. Тонков, В.Н. Шевкуненко, М.Г. Привес и мн.другие.

Нобелевские лауреаты: И.П. Павлов – учение о пищеварении, И.И. Мечников – явление фагоцитоза.

Орган (греч. organon - орудие, инструмент) - часть организма, имеющая определенное строение, выполняющая определенные функции, занимающая соответствующее место.

Органами являются кости, мышцы, железы, головной, спинной мозг, сердце, легкие, желудок, печень, почки и т.д. Каждый орган построен из нескольких тканей. Одна из них составляет большую часть органа и обусловливает специфичность его строения и функции. Так, например, в состав живой кости входят костная, хрящевая, рыхлая и плотная волокнистая соединительная ткани и др. Однако костная ткань образует основу кости, определяет характерные для нее свойства: твердость и упругость, с которыми связаны главные функции кости: опорная, защитная и участие в движениях.

Специфичность функции некоторых органов обусловлена наличием не одной, а двух и более тканей. Например, в состав стенки желудка и кишечника входят различные виды эпителия и соединительной ткани, а также гладкая мышечная ткань, но 2 основные функции этих органов: секреторная и двигательная объясняются наличием железистого эпителия и гладких мышц. Остальные ткани выполняют вспомогательные функции. Часто основную ткань органа, обеспечивающую его функцию, называют паренхимой (греч. рага - возле, при; enchyma - влитое, разлитое), а соединительную ткань, покрывающую его снаружи и пронизывающую его в разных направлениях, - стромой (остов).

К паренхиматозным органам относятся легкие, печень, селезенка и др. Выделяют также полые органы, например, желудок, кишечник, матка, мочевой пузырь и т.д. Различают третью группу органов – смешанные, имеющие и паренхиму и полости, это – почки, головной и спинной мозг. Стенки органов, как мы уже отмечали, состоят из различных видов тканей. Все органы обязательно снабжены нервами, кровеносными и лимфатическими сосудами. Многие органы находятся в тесном взаимодействии между собой.

Органы, объединенные единой функцией и связанные в своем развитии, составляют систему органов. Органы различные по строению, но выполняющие одну функцию называются аппаратами.

|

|

|

В организме человека выделяют 11 систем и аппаратов:

1) Система органов движения, или аппарат движения, объединяет все кости (скелет), их соединения (суставы, связки и др.) и скелетные мышцы. Функции: опора, защита и перемещение тела и его частей в пространстве.

2) Пищеварительная система объединяет органы для приема пищи, ее механической и химической переработки, всасывания питательных веществ и выведения оставшихся не переваренных частей пищи.

3) Дыхательная система - система органов, посредством которых происходит газообмен между организмом и внешней средой.

4) Выделительная, или мочевая, система - система органов выделения конечных продуктов обмена и выведения их из организма наружу.

Последние 3 системы (пищеварительная, дыхательная и мочевая) обеспечивают обмен веществ между организмом и внешней средой.

5) Половая система - система органов размножения. Мочевые и половые органы тесно связаны между собой по развитию и местоположению, поэтому их объединяют в мочеполовую систему.

6) Эндокринная система - система органов (желез) внутренней секреции синтезирует и выделяет в кровь и лимфу специальные химические вещества - гормоны, участвующие в гуморальной регуляции функций организма.

7) Кровеносная система - система кровообращения объединяет сердце и сосуды - трубчатые органы, в которых кровь циркулирует по всему телу.

8) Лимфатическая система - тоже система трубок, по которым лимфа течет по направлению к крупным венозным сосудам. Обе эти системы объединяют в сердечно-сосудистую систему.

9) Иммунная система объединяет органы и ткани, обеспечивающие защиту организма от генетически чужеродных клеток или веществ, поступающих из вне или образующихся в организме. К иммунной системе относятся органы, имеющие лимфоидную ткань.

10) Система органов чувств (сенсорная система) воспринимает раздражения (информацию) из внешней и внутренней среды.

|

|

|

11) Нервная система связывает все органы и системы в единое

целое и с внешней средой.

Все органы и системы органов взаимосвязаны между собой морфологически, функционально и объединяются в единое целое - организм. Ведущая роль в объединении (интеграции) систем организма в единое целое принадлежит нервной системе. Поэтому, выделяя для удобства изучения отдельные системы, нужно всегда помнить, что ни одна из них не функционирует без объединения и связи с другими системами.

За анатомический «стандарт» принято тело обнаженного мужчины, этакого Аполлона, стоящего прямо, чуть расставив ноги, смотрящего перед собой и повернувшего опущенные руки ладонями вперед.

В человеческом организме легко запутаться, но пользуясь трехмерным пространством, можно определенно сказать, где расположен тот и ли иной орган.

Обозначим три основные плоскости:

- фронтальная – плоскость параллельна лбу (лат. frons, frontis), делит человека на 2 части: переднюю и заднюю,

- срединная – делит человека на 2 симметричные половины, проходя через пупок спереди и позвоночник сзади, любая плоскость параллельная ей называется сагиттальной, делит человека на 2 части (лат. sagitta – стрела),

- горизонтальная - делит человека на верхнюю и нижнюю части.

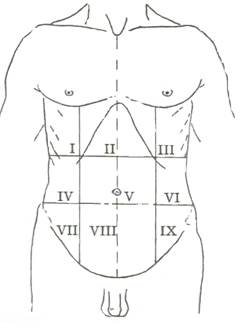

Области живота.

При помощи 2-х вертикальных и 2-х горизонтальных линий передняя стенка живота делится на 9 областей. Вертикальные плоскости проходят по соскам вниз; горизонтальные: одна – под ребрами, другая – между гребнями подвздошной кости. Верхнем ряду расположены:

1. правое подреберье;

2. эпигастрий;

3. левое подреберье.

Здесь можно прощупать: печень, желчный пузырь, желудок, селезенку.

В среднем ряду:

4. правая боковая (латеральная);

5. мезогастрий (пупочная);

6. левая боковая (латеральная).

Здесь обследуют – тонкий кишечник, восходящую и нисходящую кишку, поджелудочную железу и т.д.

В нижнем ряду:

7. правая подвздошная (паховая);

8. гипогастрий (лобковая);

9. левая подвздошная (паховая).

Исследуют - слепую, ободочную кишку, мочевой пузырь, матку и т.д.

Области спины.

На спине легко прощупываются остистые отростки позвонков, что позволяет легко определить их местоположение, так 7-й шейный сильно выступает, поэтому так и называется выступающим.

У тяжелобольных пациентов на спине чаще всего образуются пролежни в местах выступающих, это – верхний угол лопатки, верхняя точка ягодичной щели, боковые поверхности ягодичной области.

Анатомические термины.

Медиальное – то, что расположено ближе к срединной плоскости (mediale - середина), отдаленное от неё – латеральное (latus, lateris - бок).

Вентрально е – то, что находится ближе к передней поверхности тела (venter - живот), а приближенное к задней – дорсальное (dorsum - спина).

Краниально – то, что ближе расположено к верхнему концу тела (cranium – череп), к нижнему – каудально (caudo - хвост) или сакрально (sacrum - крестец).

Для конечностей:

конец, который ближе к месту прикрепления конечности к туловищу, называется проксимальным, а который дальше – дистальным.

Лекция №2.

Тема 2 Основы цитологии. Клетка. Ткани.

План:

1. Определение клетки.

2. Строение и основные свойства клетки.

3. Понятие о тканях. Виды тканей.

4. Эпителиальная ткань.

А) определение,

Б) морфологические признаки,

В) функции,

Г) классификация и местоположение.

5. Соединительная ткань.

А) строение,

Б) функции,

В) классификация и местоположение,

Г) виды соединительной ткани, краткая их характеристика.

6. Мышечная ткань.

А) классификация,

Б) свойства,

В) общая характеристика.

7. Нервная ткань.

А) строение,

Б) виды нейронов,

В) нейроглия,

Г) виды нервных волокон,

Д) основные свойства,

Е) синапсы и их виды

Цели: определение клетки, строение клетки, функции клетки, химический состав клетки, жизненный цикл клетки, обмен веществ в клетке, определение ткани, классификацию тканей, расположение и функции тканей: эпителиальной, соединительной, мышечной, нервной, гистологические термины, определение органа, системы органов.

Клетка - это элементарная живая система, основа строения, развития и жизнедеятельности всех животных и растений. Наука о клетке называется цитологией (греч. cytos - клетка, 1оgos - наука). Впервые название "клетка" в 1665 г. применил в Англии Роберт Гук, который, рассматривая тонкий срез пробки с помощью сконструированного им микроскопа, увидел, что пробка состоит из ячеек. Впервые под микроскопом некоторые клетки животных организмов рассмотрел А.Левенгук (1674). Однако уровень знаний о клетке, достигнутый в XVII веке, существенно не изменился до начала XIX века. Немецкий ботаник М.Шлейден в 1838 г. сделал важный вывод о клеточной организации растений. Зоолог Т.Шванн на основе уже многочисленных знаний о клетке в 1839 г. впервые сформулировал клеточную теорию: клетка представляет основную единицу строения всех живых организмов, клетки животных и растений сходны по своему строению, вне клетки нет жизни.

Клетки существуют как самостоятельные организмы (например, простейшие, бактерии), так и в составе многоклеточных организмов, в которых имеются половые клетки, служащие для размножения, и клетки тела (соматические), различные по строению и функциям (например, нервные, костные, секреторные и др.).

Размеры клеток человека находятся в диапазоне от 7 мкм (лимфоциты) до 200-500 мкм (женская яйцеклетка, гладкие миоциты). В теле человека имеется большое количество клеток: от 2x1012 до 1014.

В состав любой клетки входят белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, АТФ, минеральные соли и вода. Из неорганических веществ в клетке содержится больше всего воды (70 – 80 %), из органических – белков (10 – 20 %).

Основными частями клетки являются: ядро, цитоплазма, клеточная оболочка (цитолемма).

| |||

| |||

Ядро клетки находится в цитоплазме и отграничено от нее ядерной оболочкой – нуклеолеммой. Оно служит местом сосредоточения генов, основным химическим веществом которых является ДНК. Ядро регулирует формообразовательные процессы клетки и все ее жизненные отправления.

Гиалоплазма (греч. hyalos – стекло) – основная плазма цитоплазмы, является истинной внутренней средой клетки. Она объединяет все клеточные структуры (ядро, органеллы, включения) и обеспечивает химическое воздействие их друг с другом.

Органеллы (органоиды) это постоянные структуры цитоплазмы, выполняющие в клетке определенные функции. К ним относятся:

1) эндоплазматическая сеть – система разветвленных каналов и полостей, образованная двойными мембранами, связанными с клеточной оболочкой. На стенках каналов имеются мельчайшие тельца – рибосомы, являющиеся центрами синтеза белка;

2) комплекс К.Гольджи, или внутренний сетчатый аппарат, -имеет вид сетки и содержит вакуоли разной величины (лат. vacuum -пустой). Участвует в выделительной функции клеток и в образовании

лизосом;

3) клеточный центр - цитоцентр состоит из шаровидного плотного тела - центросферы, внутри которого лежат 2 плотных тельца - центриоли, связанные между собой перемычкой. Располагается ближе к ядру, принимает участие в делении клетки, обеспечивая равномерное распределение хромосом между дочерними клетками;

4) митохондрии (греч. mitos - нить, chondros - зерно) имеют вид зернышек, палочек, нитей. В них осуществляется синтез АТФ ("силовая станция" клетки);

5) лизосомы - пузырьки, заполненные ферментами, которые регулируют обменные процессы в клетке и обладают пищеварительной (фагоцитарной) активностью. Лизосомы нередко называют "дворниками" клетки, так как с их помощью уничтожаются старые или поврежденные клеточные компоненты;

6) органеллы специального назначения: миофибриллы, нейрофибриллы, тонофибриллы, реснички, ворсинки, жгутики, выполняющие специфическую функцию клетки.

Цитоплазматические включения - это непостоянные образования в виде гранул, капель и вакуолей, содержащих белки, жиры, углеводы, пигмент и другие вещества.

Клеточная оболочка - цитолемма, или плазмолемма, покрывает клетку с поверхности и отделяет ее от окружающей среды. Является полупроницаемой и регулирует поступление веществ в клетку и выход их из нее.

Межклеточное вещество находится между клетками. В одних тканях оно жидкое (например, в крови), а в других состоит из аморфного (бесструктурного) вещества.

Любая живая клетка обладает следующими основными свойствами:

1) обменом веществ, или метаболизмом (главное жизненное свойство);

2) чувствительностью (раздражимостью);

3) способностью к размножению (самовоспроизведению);

4) способностью к росту, т.е. увеличению размеров и объема клеточных структур и самой клетки;

5) способностью к развитию, т.е. приобретению клеткой специфических функций;

6) секрецией, т.е. выделением различных веществ;

7) передвижением (лейкоциты, гистиоциты, сперматозоиды);

8) фагоцитозом (лейкоциты, макрофаги и др.).

Ткань - это система клеток, сходная по происхождению, строению и функциям. В состав тканей входят также тканевая жидкость и продукты жизнедеятельности клеток. Учение о тканях называется гистологией (греч. histjs - ткань, 1оgos - учение, наука).

В соответствии с особенностями строения, функции и развития различают следующие виды тканей:

1) эпителиальную, или покровную;

2) соединительную (ткани внутренней среды);

3) мышечную;

4) нервную.

Особое место в организме человека занимает кровь и лимфа -жидкая ткань, выполняющая дыхательную, трофическую и защитную функции.

В организме все ткани тесно связаны между собой морфологически и функционально. Морфологическая связь обусловлена тем, что различные ткани входят в состав одних и тех же органов. Функциональная связь проявляется в том, что деятельность разных тканей, входящих в состав органов, согласована.

Клеточные и неклеточные элементы тканей в процессе жизнедеятельности изнашиваются и отмирают (физиологическая дегенерация) и восстанавливаются (физиологическая регенерация). При повреждении тканей происходит также их восстановление (репаративная регенерация). Однако не у всех тканей этот процесс протекает одинаково. Эпителиальная, соединительная, гладкая мышечная ткань и клетки крови регенерируют хорошо. Поперечнополосатая мышечная ткань восстанавливается лишь при определенных условиях. В нервной ткани восстанавливаются только нервные волокна. Деление нервных клеток в организме взрослого человека не установлено.

Эпителиальная ткань (эпителий) -это ткань, покрывающая поверхность кожи, роговицу глаза, а также выстилающая все полости организма, внутреннюю поверхность полых органов пищеварительной, дыхательной, мочеполовой систем, входит в состав большинства желез организма. В связи с этим различают покровный и железистый эпителий.

| |||||

| |||||

| |||||

| |||||

| |||||

| |||||

Покровный эпителий, являясь пограничной тканью, осуществляет:

1) защитную функцию, предохраняя подлежащие ткани от различных внешних воздействий: химических, механических, инфекционных и т.д.;

1) защитную функцию, предохраняя подлежащие ткани от различных внешних воздействий: химических, механических, инфекционных и т.д.;

2) обмен веществ организма с окружающей средой, выполняя функции газообмена в легких, всасывания в тонком кишечнике, выделения продуктов обмена (метаболитов);

3) создание условий для подвижности внутренних органов в серозных полостях: сердца, легких, кишечника и т.д.

Железистый эпителий осуществляет секреторную функцию, т.е. образует и выделяет специфические продукты - секреты, которые используются в процессах, протекающих в организме.

Обладая высокой способностью к регенерации, эпителиальная ткань обеспечивает выполнение многообразных функций в течение всей жизни организма.

Морфологически эпителиальная ткань отличается от других тканей организма следующими признаками:

1) она всегда занимает пограничное положение, поскольку располагается на границе внешней и внутренней сред организма;

2) она представляет собой пласты клеток - эпителиоцитов, которые имеют неодинаковую форму и строение в различных видах эпителия;

3) между клетками эпителия нет межклеточного вещества, и клетки тесно связаны друг с другом с помощью различных контактов: десмосом - обособленных дисковидных пластинок, плотных контактов и др.;

4) клетки эпителия расположены на базальной мембране (пластинке) толщиной около 1 мкм, которой он отделен от подлежащей соединительной ткани. Назальная мембрана состоит из аморфного вещества и фибриллярных структур;

5) клетки эпителия обладают полярностью, т.е. базальные и верхушечные отделы клеток имеют разное строение;

6) эпителий не содержит кровеносных сосудов, поэтому питание клеток осуществляется путем диффузии питательных веществ через базальную мембрану из подлежащих тканей;

7) наличие тонофибрилл - нитчатых структур, придающих прочность эпителиальным клеткам.

Однослойный плоский: эндотелий выстилает кровеносные, лимфатические сосуды, камеры сердца; мезотелий – серозные оболочки полости брюшины, плевры, перикарда.

Однослойный кубический – почечные канальцы, протоки многих желез и мелкие бронхи.

Однослойный призматический – слизистую оболочку желудка, кишечника, матки, маточных труб, желчного пузыря, протоки печени, поджелудочной железы.

Однослойный реснитчатый (мерцательный) – воздухоносные пути: полость носа, носоглотку, гортань, трахею, бронхи.

Многослойный плоский неороговевающий – роговицу глаза, слизистую оболочку полости рта и пищевода.

Многослойный плоский ороговевающий – поверхностный слой кожи (эпидермис).

Переходный - мочеотводящие органы: лоханки почек, мочеточники, мочевой пузырь, стенки которых подвержены значительному растяжению при заполнении мочой.

Экзокринные железы выделяют свой секрет в полости внутренних органов или на поверхность тела. Они, как правило, имеют выводные протоки.

Эндокринные железы не имеют протоков и выделяют секрет (гормоны) в кровь или лимфу. Одноклеточные экзокринные железы (бокаловидные клетки) расположены в эпителии дыхательных путей, кишечника и других органов и вырабатывают слизь. В многоклеточных экзокринных железах различают секреторный отдел и выводной проток. Простые железы имеют неветвящийся выводной проток, сложные железы - ветвящийся. В него открываются в неразветвленных железах по одному, а в разветвленных по несколько концевых отделов, форма которых может быть в виде трубочки, мешочка (альвеолы) или смешанного трубчато-альвеолярного типа.

Выделение секрета секреторными отделами желез происходит неодинаково, в связи с чем различают 3 типа секреции. При мерокриновом типе секреции железистые клетки полностью сохраняют свою структуру (например, клетки слюнных желез). При апокриновом типе секреции происходит частичное разрушение верхушки железистых клеток (например, клеток молочных желез). При голокриновом типе секреции наблюдается полное разрушение железистой клетки, а разрушенные клетки являются секретом железы. У человека такого рода железами являются сальные железы кожи.

Химический состав секрета может быть различен, в связи с этим экзокринные железы подразделяются на белковые (серозные), слизистые, смешанные (белково-слизистые) и сальные.

Эндокринные железы состоят только из железистых клеток и не имеют выводных протоков. К ним относятся: гипофиз, эпифиз, нейро-секреторные ядра гипоталамуса, щитовидная железа, околощитовидные железы, тимус, надпочечники, половые железы, плацента, поджелудочная железа и одиночные гормонопродуцирующие клетки. Более подробно мы остановимся на них при изучении эндокринной системы.

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ, ЕЕ ВИДЫ.

Соединительная ткань очень разнообразна по своему строению. Общим морфологическим признаком для многих разновидностей соединительной ткани является то, что они состоят из клеток и большого количества межклеточного вещества, включающего основное аморфное вещество и специальные волокна.

Соединительная ткань в противоположность эпителиальной является тканью внутренней среды, имеющей мезодермальное происхождение. Она почти нигде не соприкасается с наружной средой, внутренними полостями тела и участвует в построении многих внутренних органов. Соединительная ткань менее богата клетками, чем эпителиальная; ее клетки всегда разъединены значительными прослойками межклеточного вещества.

Соединительная ткань выполняет следующие функции:

1) механическую, опорную и формообразующую, составляя опорные системы организма: кости скелета, хрящи, связки, сухожилия, фасции, входя в состав капсулы и стромы многих органов и объединяя различные виды тканей между собой;

2) защитную, осуществляемую путем механической защиты (кости, хрящи, фасции), фагоцитоза и выработки иммунных тел;

3) трофическую, связанную с регуляцией питания, обмена веществ внутренних органов и поддержанием динамического постоянства внутренней среды организма;

4) пластическую, выражающуюся в активном участии в процессах адаптации к меняющимся условиям существования,

регенерации и заживления ран.

При патологии соединительная ткань может участвовать в кроветворении, так как ее клетки могут давать начало форменным элементам крови.

| |||||||

|  |  | |||||

| |||||||

| ||||||||

| ||||||||

| ||||||||

| ||||||||

| ||||||||

| ||||||||

В основу деления волокнистой соединительной ткани на рыхлую и плотную положено соотношение клеток и межклеточного вещества и степень упорядоченности расположения соединительнотканных волокон.

В рыхлой соединительной ткани содержатся разнообразные клеточные элементы и основное аморфное межклеточное вещество, в котором волокна расположены рыхло и имеют разное направление.

Плотная волокнистая соединительная ткань характеризуется наличием большого количества плотно расположенных волокон, основного аморфного межклеточного вещества и клеток в ней мало.

Рыхлая волокнистая:

клетки – фибробласты, макрофаги, тканевые базофилы (тучные клетки), плазмоциты и другие.

Межклеточное вещество: основное аморфное – коллоид, специальные волокна: коллагеновые, эластические, ретикулярные.

Фибробласты – участвуют в образовании основного аморфного вещества и специальных волокон, поэтому их называют «клетки-ткачи». Макрофаги – клетки способны к фагоцитозу и перевариванию захваченных частиц. Секретируют в межклеточное вещество БАВ: инторферон, лизоцим, пирогены и др. Тканевые базофилы – вырабатывают гепарин, препятствующий свертыванию крови и т.д.

Основное вещество (коллоид) – имеет вид геля, обладает некоторыми свойствами твердого вещества (сохраняет форму, упругость). Участвует в транспорте метаболитов м/д клетками и кровью, в механической, опорной, защитной функциях.

Коллагеновые (клейдающие, греч. kolla - клей) волокна сравнительно толстые, состоят из фибрилл, включающих специальный белок - коллаген. Эти волокна очень прочны, нерастяжимы и способны к набуханию.

Эластические волокна определяют эластичность и растяжимость соединительной ткани, так как они могут удлиняться в 2-3 раза. По прочности эластические волокна уступают коллагеновым. Основным химическим компонентом эластических волокон является белок эластин, синтезируемый фибробластами.

Ретикулярные волокна представляют собой незрелые коллагеновые волокна, так как в их состав входит белок коллаген. Хорошо окрашиваются солями серебра, поэтому их называют еще аргирофильными.

Рыхлая волокнистая соединительная ткань имеется во всех органах, так как она сопровождает кровеносные и лимфатические сосуды и образует строму многих органов.

Плотная волокнистая соединительная ткань характеризуется наличием большого количества плотно расположенных волокон. Основного аморфного вещества и клеток в ней мало. Плотная неоформленная волокнистая ткань образует соединительнотканную основу кожи (ее сетчатый слой). В этой ткани коллагеновые и эластические волокна переплетаются и идут в разных направлениях.

Плотная оформленная волокнистая соединительная ткань образует сухожилия мышц, связки, фасции, перепонки и т.д. В ней коллагеновые и эластические волокна плотно прилежат друг к другу, переплетаются, напоминая войлок. При этом направление волокон в каждом случае соответствует тем условиям, в каких функционирует данный орган.

Соединительная ткань со специальными свойствами

характеризуется преобладанием однородных клеток, с которыми обычно связано само название разновидностей этой ткани.

Ретикулярная соединительная ткань имеет сетевидное строение и состоит из ретикулярных клеток и ретикулярных волокон. Ретикулярные клетки имеют отростки, которыми они соединяются друг с другом, образуя сеть (лат. геtе - сеть), в связи с чем эта ткань получила свое название. Ретикулярные волокна располагаются во всех направлениях. По растяжимости они занимают промежуточное положение между коллагеновыми и эластическими волокнами. Ретикулярная ткань образует остов костного мозга, лимфатических узлов, селезенки, входит в состав почек, слизистой оболочки кишечника и т.д. Ретикулярные клетки способны превращаться в другие клетки (макрофаги, кроветворные клетки и др.).

Жировая ткань - это скопление жировых клеток, встречающихся во многих органах. Прослойками рыхлой соединительной ткани она делится на дольки. Образует подкожный жировой слой, находится в сальнике, брыжейке кишки, около почек. Является депо жира, мягкой подстилкой для органов, участвует в физической терморегуляции.

Слизистая, или студенистая, соединительная ткань встречается только у зародыша в пупочном канатике (вартонов студень). Межклеточное вещество этой ткани однородно и напоминает желе. Защищает пупочные сосуды от сдавливания и механических повреждений.

Пигментная соединительная ткань - это ткань, в которой содержится много пигментных клеток - меланоцитов. К ней относятся участки кожи в области сосков, мошонки, около анального отверстия, а также сосудистая оболочка, радужка глаза, родимые пятна.

Скелетная соединительная ткань: хрящевая и костная выполняет прежде всего опорную, защитную, механическую функции, а также принимает участие в водно-солевом обмене веществ.

Хрящевая ткань состоит из хрящевых клеток (хондроцитов), располагающихся группами по 2-3 клетки, основного вещества и волокон. В зависимости от особенностей строения межклеточного вещества различают 3 разновидности хряща: гиалиновый, эластический

и волокнистый.

Гиалиновый хрящ образует почти все суставные хрящи, хрящи ребер, стенок воздухоносных путей, эпифизарные хрящи. Эту хрящевую ткань называют еще стекловидной (греч. hyalos - стекло) в связи с ее прозрачностью и голубовато-белым цветом. В межклеточном веществе, помимо основного вещества, содержатся коллагеновые волокна. У пожилых людей гиалиновый хрящ может обызвествляться. Эластический хрящ располагается в ряде органов, где хрящевая основа подвергается изгибам. Он образует хрящи ушной раковины, хрящевую часть слуховой трубы, наружного слухового прохода, надгортанник, клиновидный и рожковидный хрящи гортани и др. Имеет желтоватую окраску и менее прозрачен, чем гиалиновый хрящ. В межклеточном веществе, помимо коллагеновых, имеются эластические волокна. Эластический хрящ, как правило, никогда не обызвествл-

яется.

Волокнистый хрящ входит в состав межпозвоночных дисков,

лобкового симфиза, внутрисуставных дисков и менисков, грудино-ключичного и височно-нижнечелюстного суставов. Его межклеточное вещество содержит большое количество коллагеновых волокон. У пожилых людей волокнистый хрящ может обызвествляться.

Рост хряща осуществляется за счет надхрящницы, покрывающей хрящ снаружи по поверхности. Ее внутренний слой содержит особые клетки - хондробласты, из которых развиваются хрящевые клетки -хондроциты.

Костная ткань отличается особой прочностью. Она состоит из костных клеток (остеоцитов), замурованных в обызвествленное межклеточное вещество, содержащее оссеиновые (коллагеновые) волокна и неорганические соли. Образует все кости скелета, являясь одновременно депо минеральных веществ, преимущественно кальция и фосфора.

В костной ткани встречается 3 вида клеток: остеобласты, остео-циты и остеокласты.

Остеобласты (греч. osteon - кость, blastos - зачаток) - это молодые клетки, образующие костную ткань. Встречаются в местах разрушения и восстановления костной ткани. Их очень много в развивающейся кости.

Остеоциты (греч. osteon - кость, cytos - клетка) - это костные клетки, образовавшиеся из остеобластов и утратившие способность к делению.

Остеокласты (греч. osteon - кость, clao - раздроблять, разбивать) -это большие многоядерные клетки, участвующие в разрушении кости и обызвествленного хряща.

В зависимости от расположения пучков оссеиновых волокон в обызвествленном основном веществе различают грубоволокнистую (ретикуло-фиброзную) и пластинчатую (тонковолокнистую) костные ткани.

В грубоволокнистой костной ткани пучки оссеиновых волокон расположены в разных направлениях. Эта ткань присуща зародышам и молодым организмам. По мере развития скелета она замещается пластинчатой костной тканью. У взрослых людей грубоволокнистая костная ткань сохраняется только в швах черепа и у мест прикрепления к костям сухожилий.

Пластинчатая костная ткань состоит из костных пластинок, в которых оссеиновые волокна расположены параллельными пучками внутри пластинок или между ними. Эта ткань образует все кости скелета человека. Пластинчатая костная ткань образует компактную и губчатую костные ткани (костное вещество). В компактной костной ткани костные пластинки располагаются в определенном порядке и придают веществу большую прочность. В губчатой костной ткани пластинки внутри кости образуют перекладины (трабекулы) разной формы, располагающиеся в зависимости от функции кости. Из компактной костной ткани состоит главным образом средняя часть длинных трубчатых костей (тело, или диафиз), а губчатая костная ткань образует их концы, или эпифизы, а также короткие кости. В плоских костях имеется и та, и другая костная ткань.

МЫШЕЧНАЯ ТКАНЬ.

Мышечная ткань образует активные органы опорно-двигательного аппарата - скелетные мышцы и мышечные оболочки внутренних органов, кровеносных и лимфатических сосудов. Сокращением мышц осуществляются дыхательные движения, передвижение пищи в органах пищеварения, движение крови в сосудах и многие другие физиологические акты (дефекация, мочеиспускание, роды и т.д.). Развивается мышечная ткань из мезодермы.

Основным функциональным свойством мышечной ткани является ее сократимость, т.е. способность укорачиваться наполовину (до 57% первоначальной длины). Сокращение мышечной ткани лежит в основе функций движения тела человека и жизнедеятельности многих внутренних органов.

По своему строению, положению в организме и свойствам мышечная ткань делится на 3 вида:

- поперечнополосатую (исчерченную, скелетную),

- гладкую (неисчерченную, висцеральную)

- сердечную.

Поперечнополосатая мышечная ткань составляет основную массу скелетных мышц и осуществляет их сократительную функцию. Она состоит из сильно вытянутых по длине волокон, способных к сокращению. Эти мышечные волокна имеют форму длинных цилиндрических нитей, концы которых связаны с сухожилиями. Длина волокон в разных мышцах человека колеблется от нескольких миллиметров до 12.5 см, а диаметр - от 10 до 70 мкм.

Сократительный аппарат мышечной ткани представлен большим количеством тонких продольных, параллельно расположенных сократимых волокон, называемых миофибриллами, диаметром около 1 мкм каждое. В свою очередь каждая миофибрилла состоит из множества нитей, называемых миофиламентами (протофибриллами), и представляющих удлиненные молекулы сократительных белков: актина и миозина. Поперечная исчерченность миофибрилл объясняется правильным чередованием между собой участков (дисков) с разными физико-химическими и оптическими свойствами. Темные диски А-анизотропные, обладают двойным лучепреломлением и состоят из нитей актина и миозина. Светлые диски И-изотропные, не обладают двойным лучепреломлением, в них обнаруживаются только нити актина.

Поперечнополосатое мышечное волокно не является одной клеткой, его можно считать соединением множества слившихся клеток, оболочки которых исчезли. Подобные образования в организме называются симпластами. В саркоплазме мышечного волокна всегда содержатся жировые включения и гликоген, большое количество окислительных ферментов, что указывает на большую интенсивность протекающих здесь окислительных процессов.

Гладкая мышечная ткань находится в стенках большинства полых внутренних органов, кровеносных и лимфатических сосудов, в коже и сосудистой оболочке глазного яблока. Она состоит из отдельных, сильно вытянутых клеток веретенообразной формы - миоцитов, длиной 20-500 мкм, толщиной 5-8 мкм. Ядро эллипсовидной формы находится в центральной части клетки. В протоплазме миоцита в продольном направлении проходят многочисленные и очень тонкие миофибриллы, которые поперечной исчерченности не имеют. Миоциты объединяются в пучки, а последние - в пласты, которые формируют часть стенки внутренних полых органов. Сокращение гладкой мышечной ткани не подчинено нашей воле, оно происходит более медленно и длительно (период сокращения длится 60-80 с). Гладкая мышечная ткань способна работать долго и с большой силой. Например, мышечные стенки матки при родах, протекающих часами, развивают такую силу, которая недоступна для поперечнополосатых мышц.

Сердечная поперечнополосатая мышечная ткань в структурном и физиологическом отношении занимает промежуточное положение между поперечнополосатой и гладкой мышечной тканями. Клетки сократительных кардиомиоцитов имеют удлиненную (100-150 мкм), близкую к цилиндрической форму. Их концы соединяются друг с другом, так что цепочки кардиомиоцитов составляют так называемые функциональные волокна толщиной 10-20 мкм. Кардиомиоциты могут ветвиться и образуют пространственную сеть.

Помимо рабочих сократительных кардиомиоцитов в сердечной мышечной ткани имеются и проводящие кардиомиоциты, основная функция которых состоит в том, что они воспринимают управляющие сигналы от синусно-предсердного узла и передают их к сократительным кардиомиоцитам.

Возможности регенерации сердечной мышечной ткани в отличие от гладкой и скелетной крайне незначительны. Поэтому, если кардиомиоциты гибнут вследствие травмы или прекращения поступления по кровеносным сосудам питательных веществ и кислорода (инфаркт миокарда), то они не восстанавливаются, а на их месте остается рубец.

Основные отличительные признаки различных видов мышечной ткани.

Сравнение различных видов мышечной ткани.

| Признаки | Поперечно-полосатая мышечная ткань | Гладкая мышечная ткань | Сердечная мышечная ткань |

| 1. Местонахождение | Прикреплена к костям | Стенки внутренних органов - желудка, кишечника и т.д. | Стенка сердца |

| 2. Форма волокна (клетки) | Вытянутая, цилиндрическая с тупыми концами | Вытянутая, веретенообразная, с заостренными концами | Вытянутая, цилиндрическая, волокна разветвляются и сливаются друг с другом |

| 3. Число ядер в волокне (клетке) | Много - до нескольких сотен | Одно | Одно-два |

| 4.Положение ядер | Периферическое | Центральное | Центральное |

| 5. Поперечная полосатость | Имеется | Отсутствует | Имеется |

| 6.Скорость сокращения | Большая | Малая | Промежуточная |

| 7.Способность оставаться в сокращенном состоянии | Малая | Большая | Промежуточная |

| 8. Регуляция сокращений | Произвольная | Непроизвольная | Непроизвольная |

НЕРВНАЯ ТКАНЬ.

Нервная ткань является главным компонентом нервной системы, осуществляющей интеграцию и регуляцию всех процессов в организме, и его взаимосвязь с внешней средой.

Важнейшим функциональным свойством нервной ткани является легкая возбудимость и проводимость (передача импульсов). Она способна воспринимать раздражения из внешней и внутренней среды и передавать их по своим волокнам другим тканям и органам тела. Развивается из наружного зародышевого листка - эктодермы.

Нервная ткань состоит из специальных клеток - нейронов и вспомогательных клеток - нейроглии.

Нейроны, или нейроциты, - это многоугольной формы клетки диаметром от 4 до 150 мкм с отростками, по которым проводятся нервные импульсы. Важными компонентами структуры нейронов является наличие в них базофильного (тигроидного) вещества, синтезирующего белки, и нейрофибрилл, проводящих возбуждение (нервные импульсы).

От тела нейронов отходят отростки двух видов. Наиболее длинный из них (единственный), проводящий раздражение от тела нейрона к другим нейронам или к клеткам органов тела (мышцы, железы), называется аксоном (лат. axis - ось), или нейритом. Длина его колеблется от нескольких микрометров до 1-1.5 м. Другие более короткие древовидно ветвящиеся отростки, по которым импульсы проводятся по направлению к телу нейрона, называются дендритами (греч. dendron - дерево). Но есть особого вида дендриты -дендриты чувствительных клеток спинномозговых узлов. Они являются длинными, доходят до периферии и заканчиваются чувствительными нервными окончаниями - рецепторами.

По количеству отростков нейроны делятся на 3 группы:

1) псевдоуниполярные (ложные однополюсные, ложные одноотросчатые) нейроны, аксон и дендрит которых начинаются от общего выроста тела клетки с последующим Т-образным делением. Характерны для чувствительных нейронов краниальных и спинальных узлов;

2) биполярные (двухполюсные, двухотросчатые) нейроны - с двумя отростками (аксон и дендрит);

3) мулътиполярные (многополюсные, многоотросчатые) нейроны - с тремя и более отростками. У человека они встречаются чаще всего.

По функции различают:

1) афферентные (чувствительные, рецепторные) нейроны - несут импульсы от рецепторов к рефлекторному центру;

2) промежуточные (вставочные, контактные) нейроны осуществляют связь между различными нейронами;

3) эфферентные (двигательные, вегетативные, исполнительные) нейроны - передают импульсы от ЦНС к эффекторам (рабочим органам).

Нейроглия со всех сторон окружает нейроны и составляет строму, в которой расположены более нежные нервные элементы. Она выполняет в нервной ткани опорную, разграничительную, трофическую, секреторную и защитную функции. Все клетки нейроглии делятся на 2 вида: глиоциты (макроглия) и глиальные макрофаги (микроглия).

Нервные волокна - это отростки (аксоны и дендриты) нервных клеток, обычно покрытые оболочками. Совокупность нервных волокон, заключенных в общую соединительнотканную оболочку, называется нервом.

Основным функциональным свойством нервных волокон является проводимость, т.е. проведение возбуждения.

В зависимости от строения нервные волокна делятся на миелиновые (мякотные) и безмиелиновые (безмякотные).

Миелиновое волокно состоит из осевого цилиндра и покрывающей его миелиновой и шванновской оболочек. Через промежутки равной длины (от 0.2 до 1-2 мм) миелиновая оболочка прерывается перехватами Л.Ранвье, оставляя открытыми участки осевого цилиндра на 1 мкм.

Безмиелиновые нервные волокна не имеют миелиновой оболочки и покрыты только леммоцитами (шванновскими клетками).

Эти морфологические особенности оказывают существенное влияние на скорость проведения возбуждения по нервному волокну. В миелиновых волокнах возбуждение передается сальтаторно (скачкообразно, прыжками) от одного перехвата к другому с большой скоростью, достигающей 80-120 м/с. В безмиелиновых волокнах скорость передачи возбуждения составляет только 0.5-10 м/с, так как волна деполяризации мембраны идет по всей плазмолемме, не

прерываясь.

Физиологическими свойства:

Возбудимость - способность нервного волокна отвечать на действие раздражителя изменением физиологических свойств и возникновением процесса возбуждения.

Проводимостью называется способность волокна проводить возбуждение.

Рефрактерность - это временное снижение возбудимости ткани, возникающее после ее возбуждения. Она может быть абсолютной, когда наблюдается полное снижение возбудимости ткани, наступающее сразу после ее возбуждения, и относительной, когда через некоторое время возбудимость начинает восстанавливаться.

Лабильность, или функциональная подвижность, - способность живой ткани возбуждаться в единицу времени определенное число раз.

Проведение возбуждения по нервному волокну подчиняется трем основным законам.

1) Закон анатомической и физиологической непрерывности волокна гласит, что проведение возбуждения возможно лишь при условии анатомической и физиологической непрерывности нервных волокон. Перевязка нерва, охлаждение, обезболивание (новокаином) -прекращают проведение возбуждения по нервному волокну.

2) Закон двустороннего проведения возбуждения: при нанесении раздражения на нервное волокно возбуждение распространяется по нему в обе стороны, т.е. центробежно и центростремительно.

3) Закон изолированного проведения возбуждения: возбуждение в нерве, идущее по одному волокну, не передается на соседнее и оказывает действие только на те клетки, на которых это волокно оканчивается.

Нервные волокна почти неутомляемы, что впервые обнаружил Н.Е.Введенский в 1883 г. Практическая неутомляемость нервных волокон связана с малыми энергозатратами при возбуждении, высокой лабильностью нервных волокон (до 2500 имп/с) и постоянной работой их с недогрузкой (100 имп/с). Поэтому в изолированном нервно-мышечном препарате утомление в первую очередь наступает не в нервном волокне и мышце, а в синапсе вследствие истощения запаса медиатора и его низкой лабильности (100-125 имп/с).

Синапсом (греч. synaps - соединение, связь) называется функциональное соединение между пресинаптическим окончанием аксона и мембраной постсинаптической клетки. Термин "синапс" был введен в 1897 г. английским физиологом Ч.Шеррингтоном.

Рассмотрим краткую классификацию основных видов синапсов

По виду выделяемого медиатора

АДРЕНЕРГИЧЕСКИЕ ХОЛИНЕРГИЧЕСКИЕ

По действию

ВОЗБУЖДАЮЩИЕ ТОРМОЗНЫЕ

По способу передачи возбуждения

электрические химические

По локализации

• ЦЕНТРАЛЬНЫЕ

Аксосоматические, Аксодендритические, Аксоаксональные

• ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ

Нервно-мышечные, Нервно-железистые

В любом синапсе различают три основные части: пресинаптическую мембрану, синаптическую щель и постсинаптическую мембрану.

Пресинаптическая мембрана представляет собой электрогенную мембрану нервного окончания, аксоплазма которого включает большое количество (до 1 млн.) пузырьков двух видов: гранулярных, содержащих норадреналин, и агранулярных, содержащих ацетилхолин.

Постсинаптическая мембрана, или концевая пластинка, - это электрогенная мембрана мышечного волокна (в мионевральном синапсе), содержащая холино-рецепторы, взаимодействующие с ацетилхолином, адренорецепторы, взаимодействующие с норадреналином, а также фермент холинэстеразу, который разрушает ацетилхолин.

Синаптическая щель шириной 20-50 нм открывается во внеклеточное пространство и заполнена межтканевой жидкостью. Эта щель способствует односторонности проведения возбуждения через синапс и синаптической задержке возбуждения.

В основе передачи возбуждения через синапс лежат потенциал действия и сложные взаимодействия медиатора с постсинаптической мембраной.

Лекция № 3.

2020-06-10

2020-06-10 737

737