ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СЕРДЦА

Общие принципы работы сердца. Общий план строения сердца

Общие принципы работы сердца. Общий план строения сердца

Основные структуры сердца:

Основные структуры сердца:

камеры;

камеры;

магистральные сосуды (входные и выходные);

магистральные сосуды (входные и выходные);

клапаны.

клапаны.

Камеры сердца:

правое предсердие;

правое предсердие;

правый желудочек;

правый желудочек;

левое предсердие;

левое предсердие;

левый желудочек.

левый желудочек.

Магистральные сосуды:

в правое предсердие впадают верхняя и нижняя полые вены;

в правое предсердие впадают верхняя и нижняя полые вены;

из правого желудочка выходит легочная артерия (ее начальная часть — легочный ствол);

из правого желудочка выходит легочная артерия (ее начальная часть — легочный ствол);

в левое предсердие впадают четыре легочные вены;

в левое предсердие впадают четыре легочные вены;

из левого желудочка выходит аорта.

из левого желудочка выходит аорта.

Клапаны сердца:

между предсердиями и желудочками — атриовентрикулярные клапаны:

между предсердиями и желудочками — атриовентрикулярные клапаны:

между правым предсердием и правым желудочком — трехстворчатый, или трикуспидальный, клапан;

между правым предсердием и правым желудочком — трехстворчатый, или трикуспидальный, клапан;

между левым предсердием и левым желудочком — двустворчатый, или митральный, клапан;

между левым предсердием и левым желудочком — двустворчатый, или митральный, клапан;

между желудочками и магистральными артериями — полулунные клапаны:

между желудочками и магистральными артериями — полулунные клапаны:

между правым желудочком и легочной артерией — клапан легочной артерии;

между правым желудочком и легочной артерией — клапан легочной артерии;

между левым желудочком и аортой — аортальный клапан

между левым желудочком и аортой — аортальный клапан

|

|

|

Сердце связано с сосудистой системой следующим образом:

левый желудочек через аорту выбрасывает кровь в большой круг;

левый желудочек через аорту выбрасывает кровь в большой круг;

из большого круга через полые вены кровь возвращается в правое предсердие;

из большого круга через полые вены кровь возвращается в правое предсердие;

из правого предсердия кровь поступает в правый желудочек и далее выбрасывается через легочную артерию в малый круг;

из правого предсердия кровь поступает в правый желудочек и далее выбрасывается через легочную артерию в малый круг;

из малого круга через четыре легочные вены кровь оттекает в левое предсердие и оттуда - в левый желудочек.

из малого круга через четыре легочные вены кровь оттекает в левое предсердие и оттуда - в левый желудочек.

ОБЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О РАБОТЕ СЕРДЦА

Насосная функция сердца

Насосная функция сердца

Цель работы сердца — перекачивать кровь из вен в артерии.

Цель работы сердца — перекачивать кровь из вен в артерии.

Способ работы сердца — принцип пульсирующего насоса: чередование выброса крови в артерии и заполнения кровью из вен.

Способ работы сердца — принцип пульсирующего насоса: чередование выброса крови в артерии и заполнения кровью из вен.

Работа сердца осуществляется за счет трех главных особенностей:

Чередования сокращения (систолы) и расслабления (диастолы) каждой из камер. При систоле происходит выброс крови из камеры, при диастоле — ее заполнение.

Чередования сокращения (систолы) и расслабления (диастолы) каждой из камер. При систоле происходит выброс крови из камеры, при диастоле — ее заполнение.

Последовательности сокращения предсердий и желудочков. Сначала сокращаются предсердия, вбрасывая кровь в желудочки, затем желудочки, выбрасывая кровь в артерии;

Последовательности сокращения предсердий и желудочков. Сначала сокращаются предсердия, вбрасывая кровь в желудочки, затем желудочки, выбрасывая кровь в артерии;

Клапаны сердца расположены на входе и выходе желудочков, открываясь в направлении от венозного конца к артериальному. Тем самым клапаны препятствуют обратному току крови.

Клапаны сердца расположены на входе и выходе желудочков, открываясь в направлении от венозного конца к артериальному. Тем самым клапаны препятствуют обратному току крови.

Работа сердца состоит из трех основных фаз:

1. Систола предсердий, во время которой кровь из предсердий вбрасывается в желудочки

1. Систола предсердий, во время которой кровь из предсердий вбрасывается в желудочки

2. Систола желудочков, во время которой кровь из желудочков выбрасывается в артерии (аорту и легочную артерию).

2. Систола желудочков, во время которой кровь из желудочков выбрасывается в артерии (аорту и легочную артерию).

3. Общая пауза, во время которой расслабленное сердце заполняется кровью из вен.

3. Общая пауза, во время которой расслабленное сердце заполняется кровью из вен.

|

|

|

Физиологические свойства сердечной мышцы

автоматизм – способность самовозбуждаться, генерировать ПД (потенциал действия) самопроизвольно, без раздражителя,

автоматизм – способность самовозбуждаться, генерировать ПД (потенциал действия) самопроизвольно, без раздражителя,

возбудимость – способность возбуждаться, генерировать ПД в ответ на раздражители,

возбудимость – способность возбуждаться, генерировать ПД в ответ на раздражители,

проводимость – способность проводить ПД, то есть передавать возбуждение на соседние невозбужденный участки.

проводимость – способность проводить ПД, то есть передавать возбуждение на соседние невозбужденный участки.

сократимость – способность сокращаться.

сократимость – способность сокращаться.

Эти свойства обеспечивают:

ритмичность сокращения,

ритмичность сокращения,

последовательность сокращения камер сердца,

последовательность сокращения камер сердца,

чередование сокращения и расслабления.

чередование сокращения и расслабления.

Сердце состоит из двух типов мышечных клеток:

рабочих кардиомиоцитов, обеспечивающих сокращения сердца, им присущи такие свойства сердечной мышцы как возбудимость и сократимость,

рабочих кардиомиоцитов, обеспечивающих сокращения сердца, им присущи такие свойства сердечной мышцы как возбудимость и сократимость,

атипичных кардиомиоцитов, обеспечивающих ритмичность и последовательность сокращения камер сердца, им свойственны автоматизм, возбудимость и проводимость.

атипичных кардиомиоцитов, обеспечивающих ритмичность и последовательность сокращения камер сердца, им свойственны автоматизм, возбудимость и проводимость.

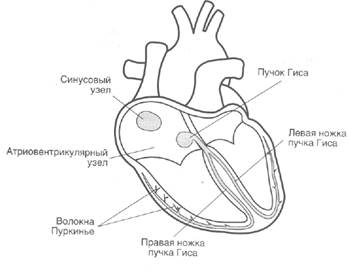

Атипичные клетки формируют проводящую систему сердца состоящую из:

синусового узла,

синусового узла,

атриовентрикулярного узла,

атриовентрикулярного узла,

внутрижедудочковой проводящей системы: (пучок Гиса, ножки пучка Гиса правая и левая, последняя образует две ветви переднюю и заднюю; волокна Пуркинье.

Автоматизм – это способность сердца сокращаться самопроизвольно. Автоматизм сердца обусловлен способностью атипичных кардиомиоцитов (клеток проводящей системы сердца) самопроизвольно возбуждаться - генерировать ПД. Поэтому эти клетки проводящей системы сердца называют водителями ритма, или п ейсмекерам В проводящей системе существует градиент автоматизма – разная способность генерировать частоту сердечного сокращения.

Синусовый узел в покое генерирует 60-80 импульсов в минуту (водитель ритма I порядка), предсердно-желудочковый узел – 60-40 (водитель ритма II порядка), пучок Гиса – 40-30 в минуту (водитель ритма III порядка), ножки пучка Гиса, волокна Пуркинье – 30-25 в минуту (водитель ритма IV порядка).

Синусовый узел подвержен нейрогуморальным механизмам регуляции. При стрессе, физической нагрузке, то есть при раздражении симпатической нервной системы и выбросе в кровь катехоламинов, он способен генерировать до 160-170 импульсов в минуту, благодаря чему сердце ускоряет свою работу и поддерживается адекватный кровоток в организме. При распаде адреналина, норадреналина и активизации парасимпатической нервной системы сердце замедляет свой бег.

Водители ритма II, III и IV порядка не подвержены нейрогуморальным механизмам регуляции и не способны вырабатывать большего числа импульсов, и сердце, в итоге, становится неспособно обеспечивать необходимый уровень кровообращения.

Водители ритма II, III и IV порядка не подвержены нейрогуморальным механизмам регуляции и не способны вырабатывать большего числа импульсов, и сердце, в итоге, становится неспособно обеспечивать необходимый уровень кровообращения.

В норме автоматизм проявляет только синусовый узел, поэтому он называется истинным, ведущим. Остальные структуры включаются при нарушении поступления импульса от синусового узла – их называют скрытыми, латентными водителями ритма.

В норме автоматизм проявляет только синусовый узел, поэтому он называется истинным, ведущим. Остальные структуры включаются при нарушении поступления импульса от синусового узла – их называют скрытыми, латентными водителями ритма.

Проводимость, возбудимость, сократимость

Возбуждение и последующее сокращение камер сердца, должно происходить в строго определенной последовательности:

Начаться в синусовом узле – ушке правого предсердия, в области устья полых вен, для того чтобы они могли сдавиться и не было обратного тока крови при сокращении предсердий;

Начаться в синусовом узле – ушке правого предсердия, в области устья полых вен, для того чтобы они могли сдавиться и не было обратного тока крови при сокращении предсердий;

охватив предсердия, перейти на желудочки с задержкой в a-v узле, чтобы:

предсердия могли сократиться перед систолой желудочка;

предсердия могли сократиться перед систолой желудочка;

не более 200-220 импульсов в минуту прошло к желудочкам при избыточном образовании их в предсердиях – функция привратника (фильтрация);

не более 200-220 импульсов в минуту прошло к желудочкам при избыточном образовании их в предсердиях – функция привратника (фильтрация);

распространиться по желудочкам с большой скоростью, чтобы их сокращение было как можно более синхронным и мощным.

распространиться по желудочкам с большой скоростью, чтобы их сокращение было как можно более синхронным и мощным.

Все эти требования удовлетворяются благодаря:

|

|

|

1) разной скорости проведения импульса ПД:

в рабочем миокарде до 1 м/сек

в рабочем миокарде до 1 м/сек

в атриовентрикулярном узле несколько сантиметров в секунду;

в атриовентрикулярном узле несколько сантиметров в секунду;

во внутрижелудочковой проводящей системе до 5 метров в секунду;

во внутрижелудочковой проводящей системе до 5 метров в секунду;

2) наличию фиброзого кольца, который играет роль каркаса для МК и ТК, и роль изолятора отделяя мышечные волокна предсердий от мышечных волокон желудочков, что «заставляет» импульс следовать через в норме только через a-b узел.

Возбуждение миокарда приводит к сокращению камер сердца (систоле), прекращение возбуждения покой к расслаблению (диастоле). В сердце, в отличие от скелетной мышцы, всегда сокращаются все мышечные волокна, но сила сокращения отдельного мышечного волокна может регулироваться.

Сокращение мышечных волокон происходит благодаря вхождению Са в клетку в период возбуждения, что обеспечивает взаимодействие сократительных белков актина и миозина. Расслабление мышечной клетки происходит при удалении Са кальциевыми насосами из внутриклеточного пространства.

Резюме:

В норме сердце сокращается под влиянием электрических импульсов (ПД), исходящих из синусового узла.

В норме сердце сокращается под влиянием электрических импульсов (ПД), исходящих из синусового узла.

При непоступлении электрического импульса из синусового узла роль водителя ритма принимают на себя латентные, скрытые водители ритма: a-v узел, пучок Гиса, ножки пучка Гиса – волокна Пуркинье.

При непоступлении электрического импульса из синусового узла роль водителя ритма принимают на себя латентные, скрытые водители ритма: a-v узел, пучок Гиса, ножки пучка Гиса – волокна Пуркинье.

Распространяется возбуждение по миокарду в строго определенной последовательности:

Распространяется возбуждение по миокарду в строго определенной последовательности:

СУ ® предсердия ® a-v узел с задержкой 0,1-0,2 секунды ® пучок Гиса ® ножки пучка Гиса ® волокна Пуркинье ® миокард желудочков.

СУ ® предсердия ® a-v узел с задержкой 0,1-0,2 секунды ® пучок Гиса ® ножки пучка Гиса ® волокна Пуркинье ® миокард желудочков.

Благодаря строгой последовательности, распространение возбуждения и сокращение камер сердца также происходит синхронно и последовательно, сначала предсердия, а потом желудочки.

Благодаря строгой последовательности, распространение возбуждения и сокращение камер сердца также происходит синхронно и последовательно, сначала предсердия, а потом желудочки.

2020-09-24

2020-09-24 174

174