| Архангельский собор Московского Кремля, XVI в.

История Архангельского собора Московского Кремля восходит к XIV в.: в 1333 г. первый великий московский князь Иван Калита заложил белокаменную церковь во имя святого Архангела Михаила, издревле почитаемого на Руси как покровителя воинов и князей в их ратных подвигах. В 1505-1508 гг. на месте древнего храма был возведен новый величественный собор. Строительством руководил приглашенный великим князем венецианский архитектор Алевиз Новый. Выстроен из кирпича, декорирован белым камнем. В обработке стен широко использованы мотивы зодчества итальянского Возрождения. С момента своего основания вплоть до XVIII столетия Архангельский собор служил местом упокоения московских князей и царей. Среди наиболее почитаемых святынь Архангельского собора были мощи святого князя Михаила Черниговского, погибшего мученической смертью в Золотой Орде и святого царевича Дмитрия, младшего сына Ивана Грозного.

Со строительством Архангельского собора сложился архитектурный ансамбль Соборной площади Кремля, состоящей из помимо упомянутого Успенского и Благовещенского соборов.

|

| Колокольня Ивана Великого, Москва, XVI в.

Церковь-колокольня, расположенная на Соборной площади Московского Кремля – творение итальянского архитектора Бона Фрязина. В основании колокольни располагается церковь прп. Иоанна Лествичника. Колокольня является примером влияния итальянской традиции строительства отдельно стоящих колокольных башен. После надстройки до высоты 81 м в 1600 г. (при Борисе Годунове), колокольня являлась самым высоким зданием Москвы до начала XVIII века.

«Кто никогда не был на вершине Ивана Великого, кому никогда не случалось окинуть одним взглядом всю нашу древнюю столицу

с конца в конец, кто ни разу не любовался этою величественной, почти необозримой панорамой, тот не имеет понятия о Москве…»

М.Ю.Лермонтов

|

| Церковь Вознесения Господня в Коломенском, Москва, XVI в.

Село Коломенское на реке Москве, по преданию, было основано несколькими семьями из города Коломны, бежавшими на лодках вверх по течению реки от нашествия войск хана Батыя в 1237 году. В дальнейшем Коломенское стало великокняжеской, а затем и царской загородной резиденцией Храм является шедевром мировой архитектуры, первым каменным шатровым храмом в России. Легенда связывает строительство храма с рождением Ивана IV, долгожданного наследника Василия III.

|

| Покровский собор (собор Василия Блаженного/ собор Покрова Богородицы, что на Рву), Москва, XVI в.

Покровский собор был построен в 1555—1561 годах по приказу Ивана Грозного в память о взятии Казани и победе над Казанским ханством. Согласно легенде, архитекторы собора, Барма и Постник, были ослеплены по приказу Ивана Грозного, чтобы они не смогли больше построить подобного храма. Это самый многоглавый из русских храмов. Десять церквей установлены на общем основании и соединены в одно целое. Центральный – золотой купол. Остальные церкви увенчаны яркими многоцветными фигурными куполами.

|

| Китай-город, Москва, XVI в.

Исторический район Москвы, известный изначально как Великий посад, внутри Китайгородской крепостной стены, пристроенной в 1538 году к угловым башням Московского Кремля: Беклемишевской и Арсенальной. Строительством стены руководил итальянец Петр Фрязин, который строил ее по последнему слову тогдашней фортификационной науки, рассчитанной на развившуюся артиллерию, что особо бросается в глаза при сравнении с кремлевскими укреплениями: стены Китай-города были ниже, но зато толще, с площадками, рассчитанными на орудийные лафеты. В XVI веке с переселением знати из Кремля Китай-город стал все больше приобретать черты аристократического района, тогда как купцы перебрались в Замоскворечье, а ремесленники — в заливаемое водой и потому непривлекательное для знати Зарядье. Иван Грозный выселил из Китай-города бояр и дворян и велел там селиться купцам, но после его смерти, видимо, купцов вновь вытеснили бояре и дворяне, к которым в конце XVII века присоединились приказные из переведенных сюда из Кремля приказов. После разрушения в советское время сохранились лишь небольшие участки древней стены Китай-города. Точно происхождение названия до сих пор не установлено. Согласно наиболее распространённой версии, название района происходит от старого слова «кита», то есть вязка жердей, которые применялись при постройке укреплений.

|

| Белый город, Москва, XVI в.

Белый город — историческая местность Москвы внутри несохранившихся стен Белого города. Это третья (после стен Кремля и Китай-города) крепостная стена Москвы. Территория Белого города была защищена крепостной стеной по решению правительства, возглавляемого боярином Борисом Годуновым, после того, как прежние деревянные укрепления на земляном валу сгорели при набеге крымских татар в 1571 году. Строительство возглавил известный зодчий Фёдор Конь. При Екатерине II было принято решение о сносе стены и башен Белого города. На их месте высаживались деревья, и эти зелёные насаждения образовали современное Бульварное кольцо.

|

| Земляной город, Москва, XVI в.

Историческая местность Москвы XVII –XIX вв. внутри несохранившихся крепостных стен Земляного города (ныне Садового кольца). Это была четвёртая после стен Кремля, Китай-города и Белого города крепостная стена Москвы с 34 выездными и примерно ста глухими башнями. Снаружи вдоль насыпанного по повелению Б.Годунова вала прорыли ров и заполнили его водой. Вал, построенный удивительно быстро, всего за год, москвичи называли «Скородомом» (официальное название — Деревянный, а позднее — Земляной город). Земляным городом стали называть и территорию между валом и Белым городом, а также Москва-рекой. Земляной город населяли ремесленники, крестьяне и мелкие торговцы, тогда как Замоскворечье — в основном стрельцы, почему оно часто называлось Стрелецкой слободой.

|

| Новодевичий монастырь (Новодевичий Богородице-Смоленский монастырь), Москва, XVI в.

Новодевичий монастырь был основан на Девичьем поле великим князем Василием III в 1524 году — в честь Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия» — главной святыни Смоленска, в благодарность за овладение Смоленском в 1514 году. Новым монастырь назвали по отношению к более древним — Зачатьевскому монастырю, именуемому тогда Стародевичьим и Вознесенскому монастырю в Московском Кремле. При Иване Грозном в Новодевичий монастырь поселились его ближайшие родственницы, и за обителью закрепился статус придворной. В монастырском соборе похоронены представительницы царских и княжеских родов, в том числе вел. кн. Софья Алексеевна. На территории монастыря находятся могилы поэта Д.В. Давыдова, писателя А.П. Чехова, историка С.М. Соловьева и его сына философа В.С. Соловьева, генерала А.А. Брусилова и др. На новом кладбище, примыкающем к монастырю с юга, похоронены Н.В. Гоголь, М.А. Булгаков, М.Н. Ермолова, многие деятели русской культуры и государственные деятели советского времени.

|

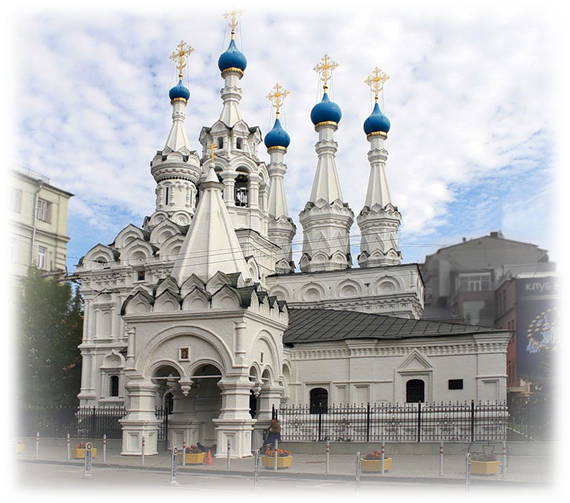

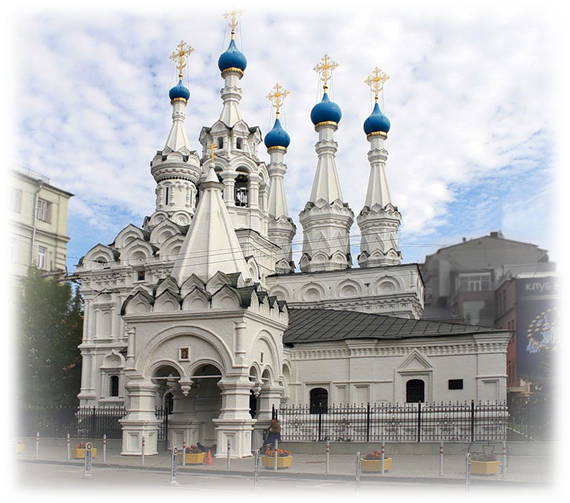

| Церковь Рождества Богородицы в Путинках, Москва, XVII в.

Здание построено из специально формованного кирпича в стиле «русского узорочья». После завершения строительства храма, в 1653 году, Патриарх Никон прекратил строительство шатровых храмов на Руси. Таким образом, церковь Рождества Богородицы в Путинках является одним из последних шатровых каменных храмов в Москве. Название «в Путинках» одни авторы связывали с тем, что рядом с церковью находился Путевой посольский двор, в котором останавливались европейские послы, прибывавшие в Москву, другие — что церковь находилась на «путях» в Дмитров и другие северные города.

|

| Церковь Святой Живоначальной Троицы в Никитниках (Церковь Иконы Божией Матери Грузинская на Варварке), Москва, XVII в.

Эталон московского узорочья середины XVII века, выстроенный ярославскими купцами в Китай-городе. Главной святыней храма с 1654 года служит список Грузинской иконы Богоматери, выполненный в связи с избавлением столицы от морового поветрия. По этой причине храм в обиходе именовался церковью Грузинской Богоматери. Ещё в XVI веке здесь существовала деревянная церковь во имя святого мученика Никиты. В 1620-е годы она сгорела, и по заказу жившего рядом ярославского купца Григория Никитникова в 1628—1651 годы был сооружён новый каменный храм во имя святой Троицы.

|

| Коломенский дворец

(Дворец царя Алексея Михайловича), Москва, XII в.

Деревянный царский дворец, построенный в подмосковном селе Коломенском во второй половине XVII века. Представлял собой весьма сложную систему отдельных деревянных помещений (клетей), соединённых переходами. 2 мая 1667 г. в торжественной обстановке прошла церемония закладки дворца, в котором отразилась тема триумфа российской государственности и православия. А через пять в 1672 г. дворец был построен и освящён. Дворец Алексея Михайловича был призван показать величие царя и мощь его власти. Его называли «Восьмым чудом света». Но в 18 в., когда столица России была перенесена в Санкт-Петербург, Коломенское утратило своё прежнее значение. Дворец Алексея Михайлович ветшал, постепенно разрушался. И в результате в 1767 г. императрица Екатерина II приказала его разобрать, сделав перед этим подробные обмеры и чертежи. Дворец в Коломенском просуществовал ровно 100 лет. Но благодаря предусмотрительно сделанным чертежам его удалось восстановить во всех подробностях, и теперь любой может увидеть воочию настоящие царские хоромы.

|

| Церковь Спаса на Уборах (храм Спаса Нерукотворного Образа), Московская обл., XVII в.

Расположена в вотчине графов Шереметевых, в селе Уборы, Одинцовского района Московской области. Выстроенный из кирпича, с применением в декоре белого камня, храм принадлежит к числу лучших памятников "московского барокко".

В 1610г. граф Иван Петрович Шереметев получил это село, совершенно брошенное и бедное, в приданое за своей женой, княжной Марфой Васильевной Волконской. При его внуке, Петре Васильевиче Шереметеве, в Уборах в 1673 г. была сначала поставлена небольшая деревянная церковь Спаса Нерукотворного. В 1694 г. Шереметев заказал постройку новой каменной церкви уже известному тогда зодчему Якову Григорьевичу Бухвостову. Строительство планировали окончить уже к 1695г., но зодчий, постоянно уезжавший в Рязань на строительство Успенского собора, сорвал сроки, из-за чего по требованию заказчика оказался в заключении и был даже приговорен к битью кнутами. Но Шереметев, к тому времени уже чувствовавший себя очень плохо, сам же ходатайствовал перед царем о помиловании зодчего, так как опасался, что подобное наказание надолго отодвинет сроки завершения строительства. К сожалению, владелец села так и не дождался завершения строительства роскошного храма – он умер в том же 1697 году, когда и было окончено строительство. Внутренняя отделка была завершена только к 1700г.

|

| Церковь Покрова в Филях, Москва, XVII в.

Храм был построен в 1692-1693 годах дядей Петра I боярином Львом Нарышкиным в его подмосковном имении и является ярким образцом зодчества так называемого нарышкинского барокко. Его отличают использование нетрадиционного для древнерусской архитектуры решения плана и объемной композиции, ориентация на европейские образцы в белокаменной резьбе.

|

| Сухарева башня, Москва, XVII в.

Выдающийся памятник русской гражданской архитектуры. Сухарева башня была построена в Москве в 1692—1695 годах на месте старых деревянных Сретенских ворот Земляного города..

Сухарева башня стала уникальным сооружением, единственным подобным во всей России. Поначалу башня служила полковой избой, в которой размещались стрельцы полковника Сухарева, охранявшие Сретенские ворота. Собственно, от фамилии Сухарева и возникло название башни. Известно, что полк Лаврентия Сухарева был единственным из девяти стрелецких полков, который сохранил верность молодому государю, и стал на его защиту в августе 1698 года, в дни противостояния Петра I и его сводной сестры Софьи. В начале XVIII века в здании была размещена морская «навигацкая» школа, а затем московская контора Адмиралтейской коллегии.

М.Ю. Лермонтов в 1834 году, за сто лет перед тем, как Сухаревскую башню уничтожили, так писал о ней в "Панораме Москвы": " …На крутой горе, усыпанной низкими домиками, среди коих изредка лишь проглядывает широкая белая стена какого-нибудь боярского дома, возвышается четырехугольная, сизая, фантастическая громада — Сухарева башня. Она гордо взирает на окрестности, будто знает, что имя Петра начертано на ее мшистом челе! Ее мрачная физиономия, ее гигантские размеры, ее решительные формы, все хранит отпечаток другого века, отпечаток той грозной власти, которой ничто не могло противиться".

|

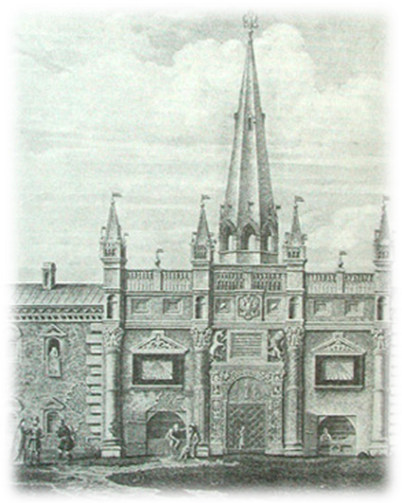

| Московский печатный двор, XVII в.

Первая в России типография. Основана при Иване Грозном в 1553 году. Традиционно располагалась в Китай-городе. В 1909 году перед фасадом Печатного двора был установлен памятник первопечатнику Ивану Фёдорову (в советское время перемещён к Третьяковскому проезду). В 1564 году Иван Фёдоров и Пётр Мстиславец издали здесь первую датированную книгу «Апостол».

|

| Новоиерусалимский монастырь, Московская обл., XVII в.

Замысел подмосковного монастыря поражает своим размахом – это должен был быть по-настоящему Новый Иерусалим, как можно более приближенный к Святой Земле, по частям которой была названа вся местность на берегу реки Истры: Вифлеем, Галилея, Елеон. Даже река была здесь переименована в Иордан. Воскресенский Новоиерусалимский мужской монастырь был основан в 1656г. патриархом Никоном как собственная резиденция и как воплощение идеи «Третьего Рима» в России. Строительство велось в два этапа, так как через десять лет после основания монастыря работы были прерваны из-за опалы и ссылки Никона, продлившейся 14 лет.

|

| Церковь Иоанна Предтечи в Толчкове, Ярославль, XVII в.

15-главый храм в честь святого Иоанна Крестителя был сооружен жителями толчковской слободы на западе Ярославля в 1671-1687 годах. Храм, до сих пор являющийся самым крупным в городе, вбирает в себя все основные достижения ярославских зодчих XVII столетия. Он знаменует собой вершину развития самобытной ярославской художественной школы. В оформлении богато использованы поливные изразцы, живопись и лекальный фигурный кирпич, который является здесь главным декоративным материалом. 15-главый храм в честь святого Иоанна Крестителя был сооружен жителями толчковской слободы на западе Ярославля в 1671-1687 годах. Храм, до сих пор являющийся самым крупным в городе, вбирает в себя все основные достижения ярославских зодчих XVII столетия. Он знаменует собой вершину развития самобытной ярославской художественной школы. В оформлении богато использованы поливные изразцы, живопись и лекальный фигурный кирпич, который является здесь главным декоративным материалом.

|

| Нижегородский Кремль, XVI в.

При Иване III Нижний Новгород играет роль сторожевого города, имея постоянное войско и служа местом военного сбора при действиях Москвы против Казани. В целях усиления обороны города вновь начинаются работы по замене деревянной крепостнице. Основные работы развернулись с 1508 года, и к 1515 году грандиозное строительство было завершено. Основные работы по сооружению кремля осуществлялись под руководством присланного из Москвы архитектора Пьетро Франческо (Пётр Фрязин). Новая волжская крепость (с 13-ю башнями) создавалась Московским государством как основной опорный пункт против Казанского ханства и за свою ратную службу выдержала многократные осады и приступы (в 1521, 1536 и 1574 годах), и ни разу за всё это время враг не смог овладеть ею.

|

| Смоленский Кремль, XVII в.

Смоленск всегда занимал в истории России важное оборонительное значение, поэтому русские государи заботились об его укреплении. Весной 1554 года, по указу Ивана Грозного, была построена новая очень высокая, деревянная крепость. В это время, деревянные крепости, в связи с развитием артиллерии, уже не считались неприступными. Поэтому в конце XVI века в годы правления царей Федора Иоанновича и Бориса Годунова было принято решение о возведении на месте старой — новой каменной крепости. Строительство было поручено выдающемуся русскому зодчему Фёдору Савельевичу Коню, автору Белого города в Москве. Образцом для сооружения крепости, скорее всего, послужил московский Кремль, а также кремли городов Нижний Новгород, Тула, Коломна, Зарайск, Серпухов. Планируя крепостную стену, Фёдор Конь решил использовать старые приёмы (ограждение боевого хода зубцами в виде ласточкиного хвоста, формы угловых и промежуточных башен и т.д). Но также, Фёдор Конь внёс много нового: он решил построить стену, гораздо выше прежних (если старые крепости имели два яруса боя, то в смоленской решено было сделать трёхъярусную систему), также он решил сделать башен гораздо больше, чем в остальных крепостях (38).

|

| Ростовский Кремль, XVII в.

Бывшая резиденция митрополита Ростовской епархии, расположенная в центре Ростова на берегу озера Неро. Ростовский кремль был построен при митрополите Ионе примерно в 1670—1683 годах. Митрополичий двор возводился как резиденция митрополита и не был рассчитан на оборону; его основной целью являлось демонстрировать величие и богатство епархии.

|

В XVI-XVII вв. процесс освобождения от церковного влияния затронул и живопись. Расширяется тематика изображений, усиливается удельный вес светских сюжетов, развивается портретный жанр, вторгшийся даже в иконопись. Безусловно, это не могло не вызвать недовольство церкви, поэтому на Стоглавом соборе была введена строгая регламентация изобразительных иконописных средств, провозгласив каноническими произведения Рублева.

15-главый храм в честь святого Иоанна Крестителя был сооружен жителями толчковской слободы на западе Ярославля в 1671-1687 годах. Храм, до сих пор являющийся самым крупным в городе, вбирает в себя все основные достижения ярославских зодчих XVII столетия. Он знаменует собой вершину развития самобытной ярославской художественной школы. В оформлении богато использованы поливные изразцы, живопись и лекальный фигурный кирпич, который является здесь главным декоративным материалом.

15-главый храм в честь святого Иоанна Крестителя был сооружен жителями толчковской слободы на западе Ярославля в 1671-1687 годах. Храм, до сих пор являющийся самым крупным в городе, вбирает в себя все основные достижения ярославских зодчих XVII столетия. Он знаменует собой вершину развития самобытной ярославской художественной школы. В оформлении богато использованы поливные изразцы, живопись и лекальный фигурный кирпич, который является здесь главным декоративным материалом.

2020-09-26

2020-09-26 692

692