Помимо притяжения мелких предметов к натёртому куску янтаря в древности хорошо знали ещё один вид притяжения. Ещё в Античности было известно, что кусок чёрного камня магнетита может притягивать к себе железо. Более того, он способен передавать данное свойство железу, делая его магнитом. Это невероятное свойство, названное магнетизмом, вызывало бурю ярких фантазий, рассуждений о целебных достоинствах магнетита. О его магическом действии складывались легенды. Однако только в XI в. магнетизм получил практическое применение. К этому времени относятся первые упоминания о компасе. Считается, что компас был изобретён много раньше в Китае, но прямых сведений об этом не сохранилось. В Европу же его привезли, скорее всего, арабы. К XIV в. компас с подвижной розой (картушкой) получил широкое распространение (рис. 76). В «Божественной комедии» Данте есть строки, в которых упоминается стрелка (игла) компаса:

Раздался голос, взор мой понуждая

Оборотиться, как иглу звезда…

Однако природа магнетизма ещё долго оставалась неизвестной. Некоторые из первых исследователей высказывали мнение о его связи с электричеством, однако другие считали такое мнение предрассудком. Первая точка зрения подтвердилась в XVIII в., когда было обнаружено намагничивающее действие молнии, а затем и приборов, производящих электрические разряды.

|

|

|

Рис. 76. Первые упоминания о компасе относятся к XI в., а к XIV в. компас с подвижной розой (картушкой) уже получил широкое распространение

В 1820 г. Ганс Христиан Эрстед (1777–1851) описал результаты эксперимента, в котором было показано, что электрический ток, протекающий по проводнику, отклоняет магнитную стрелку компаса от её естественного направления на север. Эта сила, получившая название «поворачивающей», впервые оказалась не ньютоновской, её нельзя было связать ни с гравитацией, ни с инерцией и вообще ни с какой из известных в то время сил.

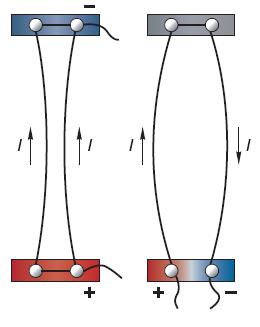

Исследование этого нового и необъяснимого явления начались немедленно. В том же году Андре Мари Ампер (1775–1836) (рис. 77) показал, что два параллельных проводника, по которым пропускается электрический ток, могут притягиваться или отталкиваться в зависимости от соотношения направлений токов: токи одного направления притягиваются, а разного – отталкиваются (рис. 78). При этом сила притяжения или отталкивания между проводниками прямо пропорциональна силе тока в них: чем больше – сила тока, тем сильнее взаимодействуют проводники.

Рис. 77. Андре Мари Ампер

Рис. 78. Взаимодействие двух параллельных проводников с током

Отсюда напрашивался вывод, что такие проводники ведут себя подобно магнитам. На основании многочисленных исследований Ампер пришёл к выводу, что «все магнитные явления сводятся к чисто электрическим эффектам». Через два года он открыл магнитный эффект катушки с током, которую назвал соленоидом. В настоящее время соленоиды являются основой всех электромагнитов: проволочная катушка, по которой пропускают ток, ведёт себя как постоянный магнит, только сила её притяжения может быть намного больше. Заслуги Ампера в изучении электрических и магнитных явлений так велики, что его называли Ньютоном электричества. Так, понятия «электростатика» и «электродинамика» впервые предложены Ампером. Он же ввёл в обиход термины «электрический ток», «напряжение», «гальванометр» и даже… «кибернетика». В честь Ампера названа единица измерения электрического тока.

|

|

|

Магнитное поле.

Таким образом, выяснилось, что помимо электростатического существует ещё и магнитное поле, которое всегда возникает вокруг проводника, по которому движется электрический ток. Это поле, так же как и электростатическое, обладает силовой характеристикой, которую называют магнитной индукцией. Она направлена перпендикулярно движению электрических зарядов и, следовательно, перпендикулярно электростатическому полю. Полная взаимосвязь этих полей была подтверждена в 1831 г., когда английский учёный Майкл Фарадей (1791–1867) (рис. 79) открыл явление электромагнитной индукции – возникновение электрического тока в замкнутом проводнике при изменении числа линий магнитной индукции сквозь его поверхность (рис. 80). Другими словами, если после опытов Эрстеда и Ампера было показано, что электричество способно вызывать магнитную силу, то после работ Фарадея было установлено, что существует и обратный эффект, т. е. была решена задача, которую Фарадей записал в своём дневнике: «Превратить магнетизм в электричество». В результате общепризнанной стала точка зрения, что электрические и магнитные поля представляют собой две стороны одного и того же поля, которое называют электромагнитным полем.

Рис. 79 Майкл Фарадей

Рис. 80. Опыты Фарадея: А – катушка, состоящая из большого числа витков изолированного провода, подключена к гальванометру;

Б – при внесении в катушку полосового магнита стрелка гальванометра отклоняется, фиксируя появление электрического тока в цепи;

В – магнит останавливается, ток в катушке исчезает;

Г – при выдвижении магнита из катушки ток появляется, но его направление изменяется на противоположное

Магнитное поле, в отличие от электрического, не создаётся какими-либо зарядами. Магнитных зарядов не существует. Аналогом электрических зарядов в магнитном поле служат два полюса, один из которых называют северным, а второй – южным в честь компаса, побудившего к исследованиям магнетизма. Как и в случае с электрическими зарядами, одноимённые полюсы отталкиваются, а разноимённые – притягиваются. Но в отличие от электрических зарядов, магнитные полюсы не могут существовать друг без друга. В этом легко убедиться, распиливая железный магнит: как бы ни мала была отпиленная часть, у неё всегда будут северный и южный полюсы.

Магнетики.

Итак, магнитное поле возникает при движении электрических зарядов. Откуда же оно берётся в куске намагниченного железа или в так называемом постоянном магните? На этот вопрос попытался ответить ещё Ампер. Он предположил, что в каждой молекуле вещества циркулируют электрические токи, которые, складываясь, создают общее магнитное поле. В то время никто не догадывался о существовании отрицательно заряженных электронов, поэтому гипотеза Ампера была гениальной догадкой. Теперь, когда мы знаем, что электроны обязательно входят в состав всех атомов, можно задать вопрос: почему не все вещества способны к намагничиванию? Оказывается, такой способностью обладают только некоторые вещества, называемые ферромагнетиками (от лат. ferrum – железо). К ним относится не только железо, но также никель, кобальт и их сплавы. Способность к намагничиванию зависит от строения атомов этих металлов. Вращаясь вокруг ядра атома и вокруг своей оси, электроны создают крошечные «магнитики», называемые магнитными диполями. Если тело не находится во внешнем магнитном поле, эти «магнитики» ориентированы во всех направлениях и их суммарное поле равно нулю. Если же оно попадает во внешнее поле, например соприкасается с куском магнетита, его атомы поворачиваются под влиянием магнитной силы и их элементарные магнитные поля складываются. Таким образом, тело приобретает свойства магнита. Для того чтобы «размагнитить» тело, надо нагреть его до достаточно высокой температуры, чтобы хаотическое движение атомов вернуло начальный беспорядок.

|

|

|

Кроме ферромагнетиков существуют парамагнетики, которые проявляют свойства магнита, только находясь во внешнем магнитном поле, а после прекращения его действия немедленно теряют эти свойства. Парамагнетиками являются алюминий, платина, оксид марганца и многие другие соединения. Наконец, существует ещё группа веществ, называемых диамагнетиками. Они также не обладают магнитными свойствами при отсутствии внешнего магнитного поля, но обладают свойством поворачивать свои атомы противоположно внешнему магнитному полю. К диамагнетикам относятся, например, вода, поваренная соль, водород и азот.

2020-10-10

2020-10-10 1225

1225