Рис.7.

Рис.6.

Рис.5.

Рис.4.

Рис.3.

Рис.2.

Рис.1.

ИСТОК РЕКИ (правило 3) - начало реки, т.е. место, с которого появляется постоянное течение воды в реке. Истоком реки может служить родник, болото, озеро или ледник. Часто за начало реки принимается место слияния двух других рек.

УСТЬЕ (правило 3) - место впадения реки в другую реку, озеро, водохранилище или море. Иногда реки, не имеющие ясно выраженного устья, теряются в песках.

УСТЬЕВОЕ ВЗМОРЬЕ - часть прибрежной зоны моря, в которой проявляется влияние речного стока и происходит формирование подводной части дельты. Устьевое взморье могут быть нескольких видов: открытые, закрытые, приглубинные, отмельные.

ДЕЛЬТА — устьевой участок реки, в пределах которого происходит ее деление на водотоки (рис.2). Дельты создаются путем заполнения наносами котловин морских заливов (на р. Дунай) или затопления в результате геологических процессов долин рек (на реках Хатанга, Анабар, Оленек и др.). Дельты рек занимают большие площади (км2): Лены - 28 000, Дуная - 3600, Волги - 15 000, Индигирки - 5000. Обычно Дельты низменны и болотисты, покрыты богатой растительностью. Образуясь в течение многих столетии, они постепенно продвигаются вперед и наступают на море. При каждом половодье Дельты растут, меняют свою форму, расширяются и удлиняются. Например, на р. Дунай длина Дельты ежегодно увеличивается на 4-6 м, на р. Терек - на 100 м, на р. Нева площадь Дельты ежегодно увеличивается на 50 тыс. м2 Судоходство в Дельте из-за малых глубин, узости и переменчивости фарватера затруднительно. К примеру Дельта р. Северной Двины имеет много рукавов, но подход к Архангельску осуществляется только по одному рукаву Маймаксе, который мелководен и интенсивно заносится.

|

|

|

ПОЙМА - часть речной долины, сложенная наносами и периодически заливаемая в половодья и паводки (рис.3).

РЕЧНАЯ ДОЛИНА, долина реки - пониженная часть земной поверхности, по которой протекает река. У речной долины широкие места чередуются с узкими. Ширина речной долины может достигать десятков километров, а глубина - сотен метров. Речную долину с боков ограничивают коренные берега.

РУКАВ - часть русла реки, разделившейся на протоки, наибольший из которых по водности является река.

БОКОВАЯ РЕКА - приток главной реки, используемый в полноводный навигационный период для экспедиционного завоза грузов и для движения маломерных судов.

ИЗЛУЧИНА - изгиб русла реки. Излучины бывают пологими, крутыми, длинными и короткими. В судоводительской практике некоторые Излучины в зависимости от размера и положения называют лукой и коленом.

|

|

|

ЛУКА - длинная и крутая излучина русла вместе с долиной реки, у которой расстояние между началом и концом излучины очень мало по сравнению с длиной.

КОРЕННЫЕ БЕРЕГА, кряжи, склоны - участки земной поверхности, ограничивающие с боков речную долину.

ОСТРОВ — часть суши, окруженная водой. Верхнюю часть О. по течению реки называют приверхом, нижнюю —ухвостьем.

ХОДОВОЙ БЕРЕГ - берег, вблизи которого проходит судовой ход.

ЯР - невысокий обрывистый, как правило, вогнутый пойменный берег русла реки (рис.4). На криволинейных участках русла возникают поперечные течения, направленные у поверхности под утлом к вогнутому берегу, а у дна - в сторону выпуклого. Дойдя до берега, поверхностные струи поворачивают к дну и размывают его. Донные поперечные течения захватывают продукты размыва и переносят их к выпуклому берегу, где из-за небольшой продольной скорости потока происходит отложение насосов. Этот процесс приводит к тому, что глубины у вогнутого берега наибольшие, а у выпуклого -наименьшие. Яр имеет два плеча: верхнее и нижнее. Плечи, определяя начало и конец яра, совпадают с началом и концом его размыва, а также с устойчивыми большими глубинами, где преимущественно проходит судовой ход.

ФАРВАТЕР - безопасный в навигационном отношении проход по водному пути, характеризующийся достаточными глубинами и отсутствием препятствий для судоходства.

УРЕЗ ВОДЫ - линия пересечения поверхности воды с берегом.

СТАРИЦА - водоем в пойме реки, удлиненный в плане, постепенно заиливающийся, возникший в результате отчленения участка речного русла при спрямлении излучины путем прорыва перешейка петли или разработки спрямляющей протоки.

ВОДНЫЙ РЕЖИМ - изменение во времени уровней, расходов и объемов воды в водоемах и грунтах. В В.р. рек наблюдается несколько характерных фаз, повторяющихся из года в год и обусловливаемых видом питания реки (половодье, паводок и межень).

МЕЖЕНЬ - фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в одни и те же сезоны, характеризующаяся малой водностью, длительным стоянием низкого уровня воды, который возникает вследствие уменьшения питания реки.

МЕЛКОВОДЬЕ - малые глубины в период низкого уровня воды.

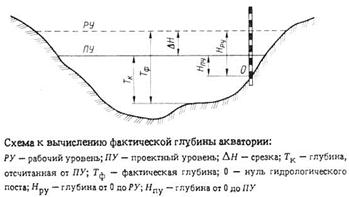

УРОВЕНЬ ВОДЫ - высота поверхности воды в водном объекте над условной горизонтальной плоскостью сравнения (рис.5). Наиболее важными являются следующие У.в.: естественный -уровень в водотоках и водоемах в их естественном состоянии, т.е. не подверженный влиянию гидротехнических сооружений; мертвого объема - наинизший уровень, до которого допускается опорожнение водохранилища; наинизший судоходный (НСУ) - условно низкий (меженный) уровень с заданной обеспеченностью гарантированной глубины судового хода в естественных условиях (с учетом возможного дноуглубления); нормальный подпорный (НПУ) — наивысший подпорный уровень, который может поддерживаться при нормальных условиях эксплуатации гидротехнических сооружений; подпорный (ПУ) - уровень, образующийся в водотоке или водохранилище в результате подпора; подпорный (ПУ) -условно низкий уровень с заданной обеспеченностью, где под обеспеченностью понимается продолжительность периода (в процентах), когда уровень воды был выше или соответствовал данной его отметке, (от ПУ показываются значения глубин на навигационных картах рек, сообщается высота ферм в пролетах мостов, устанавливается гарантированная глубина; ПУ устанавливают на основании многолетних наблюдений так, чтобы время меньшего уровня воды составляло не более 10 % продолжительности навигации на реках с неразвитым судоходством и до 3 % на реках с развитым; высота ПУ приводится в предисловии к навигационным картам); рабочий (РУ) - уровень в момент его измерения; расчетный судоходный (РСУ) - судоходный уровень, определяемый расчетом, от которого отсчитывают надводную высоту подмостового габарита; срезочный - условный уровень, к которому приводят глубины, измеренные при различных рабочих уровнях воды; форсированный подпорный (ФПУ) -уровень выше нормального, временно допускаемый в чрезвычайных условиях эксплуатации гидротехнических сооружений.

|

|

|

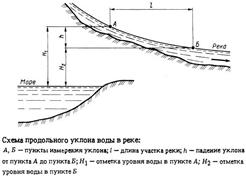

УКЛОН ПОВЕРХНОСТИ ВОДЫ- отношение падения уровня воды на данном участке реки к длине этого участка. Здесь падение уровня воды — разность между отметками в двух пунктах, расположенных вдоль реки в начале и конце данного участка (рис.6). Падение также может характеризоваться величиной (обычно в сантиметрах), приходящейся на 1 км длины участка реки. Например, среднее падение р. Оби на 1 км равно 4 см. Уклон выражается безразмерной величиной (десятичной дробью): I = (H1-H2)/ l - Меженные уклоны Волги у Нижнего Новгорода равны 0,00007, Северной Двины у Берез-ников - 0,00003, Енисея у Красноярска - 0,00002 и т.д.

Значения продольных уклонов поверхности воды в реках зависят от высоты уровня воды, вида продольного профиля реки, плановых очертаний русла и т.д. При низких уровнях воды У.п.в. меньше, причем, как правило, он на плесах меньше, чем на перекатах. При увеличении расхода и подъеме уровня У.п.в. на плесах увеличиваются, а на перекатах уменьшаются. При дальнейшем повышении уровня У.п.в. на плесах и перекатах могут сравняться. При еще большем повышении уровня У.п.в. на плесах увеличиваются, а на перекатах уменьшаются. После выхода воды из русла и разлива ее по пойме У.п.в. будут зависеть от очертаний речной долины в плане: там, где долина уже, поверхностный У.п.в. больше; там, где долина расширяется, - меньше. Скорость течения воды в реке зависит от продольного У.п.в.: чем больше У.п.в., тем больше скорость течения, и наоборот. Поэтому в межень скорость течения на перекатах больше, чем на плесах, а в половодье наоборот. Поверхность воды в реке имеет и поперечные У.п.в., возникающие на закруглениях русла, при резких подъемах и спадах воды, а также вследствие вращения Земли.

|

|

|

ВОДОЕМ — скопление больших масс воды в понижениях земной поверхности (пруд, озеро, водохранилище).

ОЗЕРО (правило 3) - естественный водоем с замедленным водообменом.

ВОДОХРАНИЛИЩЕ (правило 3) - искусственный водоем, образованный водонапорным сооружением на водотоке с целью хранения воды и регулирования стока. В. используются для поддержания водного режима реки или канала, водоснабжения, орошения, работы гидроэлектростанций и обеспечения благоприятных условии для судоходства. В зависимости от конкретного ветроволнового режима на В. различают зоны озерную, речную и зону выклинивания подпора.

ОЗЕРНО-РЕЧНАЯ ЗОНА ВОДОХРАНИЛИЩА - часть водохранилища, расположенная между озерной и речной зонами. Относительно большие глубины на 0-р.з.в. сохраняются только при нормальном подпорном уровне (НПУ). При сработке водохранилища глубины над затопленной поймой небольшие, поэтому судовые ходы над ней закрывают, волнение ослабленное, наблюдаются относительно сильные течения. Условия плавания в 0-р.з.в. приближаются к речным.

РЕЧНАЯ ЗОНА ВОДОХРАНИЛИЩА - наиболее отдаленная от плотины часть водохранилища, постоянно находится в подпоре, однако вода заполняет лишь меженное русло, не выходя на пойму. Здесь имеется течение, под действием которого происходят деформации русла реки.

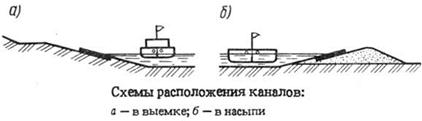

КАНАЛ (правило 3) - искусственный открытый водовод в земляной выемке или насыпи (рис.7). По назначению К. разделяют на соединительные, обходные и подходные. Соединительные К. служат для соединения водным путем рек различных бассейнов, а также для соединения рек, озер и морей (например, каналы им. Москвы, Волго-Донской, Беломорско-Балтийский). Обходные К. предназначены для обхода судами озер, на которых бывают сильные штормы, а также центральных частей больших городов (Приладожские, Прионежские и др.). Подходные К. служат для подхода судов к портам, населенным пунктам и промышленным предприятиям, находящимся в стороне от основного судового хода (например, каналы в Архангельске, Санкт-Петербурге и др.).

По способу питания К. бывают самотечные (вода поступает непосредственно из реки или озера и сама распространяется по всему К.) и с искусственным питанием (вода из источника насосами накачивается в водораздельный бьеф, откуда стекает самотеком).

К гидротехническим сооружениям, необходимым для эксплуатации К., относятся в основном судоходные шлюзы, аварийно-ремонтные заградительные ворота, водосбросы и водоспуски. Скорость судов на К. ограничена и не превышает 10-15 км/ч. Сбрасывание мусора и отходов в К. запрещается. Отдача якорей возможна лишь в отведенных местах, пользование лотами и цепями-волокушами не разрешается.

КАНАЛ МОРСКОЙ - искусственное углубление в морском дне для прохода судов к портам, обозначенное навигационными знаками. Такими каналами являются Архангельский (рукав дельты), Днепро-Бугский (бар). Херсонский (лиман, рукав и река), Волго-Каспийский (рукав дельты), Ленинградский, Мариупольский, Калининградский (морской залив).

УСЛОВНОЕ ТЕЧЕНИЕ (правило 3) - течение на озерах и каналах, где практически нет течения или оно незначительно, принимаемое условно. О нем делается оповещение в лоциях, навигационных картах и местных правилах плавания.

НАНОСЫ - твердые частицы, образованные в результате эрозии водосборов и русл, а также береговых водоемов, переносимые водотоками, течением в озерах, морях, реках и водохранилищах и формирующие их ложа. Н. в русле реки создают песчаные гряды. Это основной вид Н. Из-за гряд песчаное дно реки неровное, волнообразное. Гряды двигаются вниз по течению со скоростью, в сотни раз меньшей скорости потока, однако на больших реках она достигает нескольких метров в сутки. Размер гряд зависит от формы русла, глубины и скорости течения. Высота их пропорциональна глубине потока. Поэтому гряды на плесах выше, чем на перекатах. При повышении уровня воды гряды становятся более высокими и наоборот. Длина сформировавшейся гряды может быть равна 10-12 глубинам потока.

Заструга - скопление Н. в форме крупных гряд, примыкающих к песчаному берегу (рис.8). Конец заструги называют ухвостьем, а понижение дна между застругами-подзастружной ямой. Размеры заструг зависят от формы русла, глубины и скорости течения. Иногда крупные заструги тянутся до противоположного берега. Высота заструг на больших реках достигает 2 м. Закономерности роста и перемещения заструг такие же, как и гряд. Над застругами обычно неровное течение, вызывающее рыскливость судов.

2014-02-10

2014-02-10 1369

1369