Конспекты лекций

ТЕОРИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

Теории электрических цепей

Кафедра

для студентов заочного факультета

Белова Л.Н. «Теория электрических цепей» Конспекты лекций для студентов заочного факультета, обучающихся по направлениям образования: 5222000:<Радиотехника>, 5222100: <Радиосвязь, радиовещание, телевидение>, 5222200: <Телекоммуникации> Ташкент: ТЭИС. 2002.-94 с.

В пособии приведены лекции, составленные в соответствии с рабочей программой курса ТЭЦ и предназначенные для облегчения самостоятельной работы студентов заочного факультета. Приведены вопросы для самоконтроля усвоения материала и список рекомендуемой литературы.

Пособие предназначено для студентов заочного факультета, обучающихся по направлению <Телекоммуникации>, <Радиотехника>, <Радиосвязь, радиовещание, телевидение>.

Введение

Дисциплина «Теория электрических цепей» (ТЭЦ) предназначена для общетеоретической подготовки студентов к изучению специальных дисциплин. ТЭЦ закладывает основы знаний и умений анализа и расчёта электротехнических и радиотехнических устройств. Она вводит в мир профессиональных понятий, определений, терминов и методов расчёта электрических цепей.

В свою очередь, дисциплина ТЭЦ опирается на знания предшествующих курсов высшей математики и тесно переплетена с одновременно изучаемыми курсами электронных и квантовых приборов и теории электрической связи.

Дисциплина ТЭЦ изучается в 4,5 семестрах. В обоих семестрах студенты должны выполнить цикл лабораторных работ и сдать итоговый контроль. В сессионный период студентам читаются лекции, на которых преподаватель объясняет наиболее трудные разделы дисциплины, в объеме – 10 часов (5 лекций) в четвертом семестре и 10 часов (5 лекций) в пятом семестре.

Цель настоящего пособия оказать помощь студентам заочного факультета в их самостоятельной работе по изучению курса ТЭЦ при отсутствии единого учебника.

Самостоятельно изучать дисциплину целесообразно в следующем порядке:

1. Ознакомиться с содержанием конспекта лекций 1÷5 лекций в четвертом семестре и 5÷9 - в пятом семестре.

2. Ответить на вопросы, предложенные по материалу каждой лекции. Если ответы на вопросы будут вызывать затруднения, студенты могут воспользоваться учебными пособиями из рекомендуемого списка литературы.

3. После изучения теории (или хотя бы внимательного прочтения конспекта лекций) целесообразно приступить к решению задач.

При возникновении вопросов или затруднений при изучении курса ТЭЦ можно обратиться на кафедру по телефону 35-07-44.

Лекция 1. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ПОНЯТИЯ И ЗАКОНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

1.1. Определение электрических цепей. Понятие тока, напряжения и ЭДС

Электрической цепью (ЭЦ) называется совокупность электропроводящих устройств, электромагнитные процессы в которых описываются с помощью понятий напряжения и тока.

Электрический ток – это упорядоченное движение электрических зарядов. Сила тока i – количество электричества, прошедшее через поперечное сечение проводника в единицу времени.

i(t) = i =

i(t) = i = [A] (1.1)

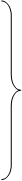

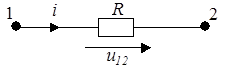

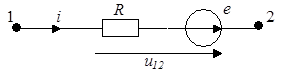

Принято считать значение тока i положительным, если движение положительно заряженных частиц совпадает с заранее выбранным направлением отсчета тока и отрицательным в противном случае. Выбор направления отсчета тока произволен и показывается стрелкой (рис. 1.1, а).

а) б)

Рис. 1.1

Электрическое напряжение между двумя точками определяется количеством энергии, затрачиваемой на перемещение единичного заряда из одной точки в другую

u(t) = u=

u(t) = u= [B] (1.2)

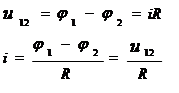

В потенциальном электрическом поле напряжение между двумя точками определяется разностью потенциалов между ними (рис. 1.1, б).

uab = ja - jb (1.3)

Положительное направление напряжения выбирается произвольно. Чаще всего его выбирают совпадающим с положительным направлением тока и указывают стрелкой или знаком «+» или «-».

Электродвижущей силой (ЭДС) e(t) называется работа сторонних сил по перемещению единичного заряда внутри источника энергии. ЭДС измеряется в вольтах [B].

1.2. Элементы электрических цепей и их свойства

Элементом ЭЦ называют идеализированное устройство, отображающее какое-либо из свойств реальной ЭЦ.

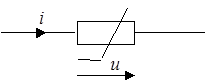

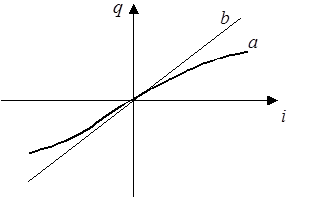

Электрические цепи, в которых параметры всех элементов не зависят от величины и направлений токов и напряжений, т.е. графики вольт-амперных характеристик (ВАХ) элементов являются прямыми линиями, называются линейными. Соответственно такие элементы называются линейными.

Когда параметры элементов ЭЦ существенно зависят от тока или напряжения, т.е. графики ВАХ этих элементов имеют криволинейный характер, то такие элементы называют нелинейными. Если ЭЦ содержит хотя бы один нелинейный элемент, то она является нелинейной электрической цепью.

В теории электрических цепей различают активные и пассивные элементы. Первые вносят энергию в электрическую цепь, а вторые ее потребляют.

1.2.1. Пассивные элементы

Резистивным сопротивлением называется идеализированный элемент ЭЦ, обладающий свойством необратимого рассеивания энергии.

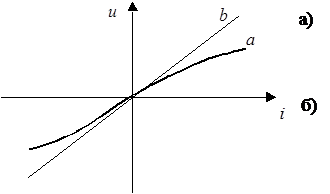

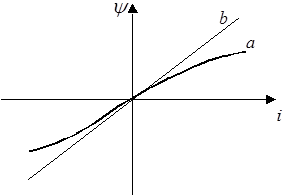

Рис. 1.2.

Графическое изображение этого элемента и его вольт-амперная характеристика показана на рис. 1.2 (а - нелинейное сопротивление, б -линейное сопротивление).

Напряжение и ток на резистивном сопротивлении связаны между собой зависимостями:

u = iR, i = Gu. (1.4)

Коэффициенты пропорциональности R и G в формулах (1.4) называются соответственно сопротивлением и проводимостью и измеряются в омах [Ом] и сименсах [См].

R =.

R =. (1.5)

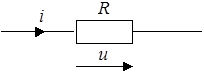

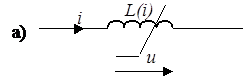

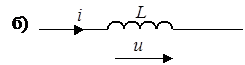

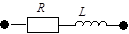

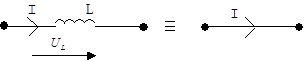

Индуктивным элементом называется идеализированный элемент ЭЦ, обладающий свойством накопления им энергии магнитного поля.

Графическое изображение этого элемента показано на рис. 1.3 (а -нелинейного, б - линейного).

Рис. 1.3.

Линейная индуктивность характеризуется линейной зависимостью между потокосцеплением y и током i, называемой вебер-ампернойхарактеристикой y = Li.

Напряжение и ток связаны соотношением

u = = L.

u = = L. (1.6)

Коэффициент пропорциональности L в формуле (1.6) и называется индуктивностью и измеряется в генри (Гн).

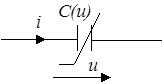

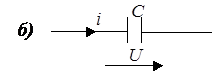

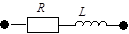

Емкостным элементом (емкостью) называется идеализированный элемент ЭЦ, обладающий свойством накапливания энергии электрического поля.

Графическое изображение этого элемента показано на рис. 1.4. (а-нелинейного, б-линейного).

Рис. 1.4.

Линейная емкость характеризуется линейной зависимостью между зарядом и напряжением, называемой кулон-вольтовой характеристикой

q = Cu (1.7)

Напряжение и ток емкости связаны соотношениями

i = =C.

i = =C. (1.8)

1.2.2.

Активные элементы

Активными называются элементы цепи, которые отдают энергию в цепь, т.е. источники энергии. Существуют независимые и зависимые источники. Независимые источники: источник напряжения и источник тока.

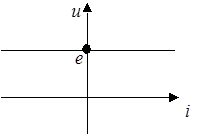

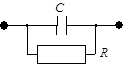

Источник напряжения - идеализированный элемент ЭЦ, напряжение на зажимах которого не зависит от протекающего через него тока (рис. 1.5).

Рис. 1.5.

Внутреннее сопротивление идеального источника напряжения равно нулю.

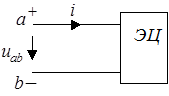

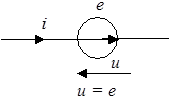

Источник тока – это идеализированный элемент ЭЦ, ток которого не зависит от напряжения на его зажимах.

Рис. 1.6.

Внутреннее сопротивление идеального источника тока равно бесконечности

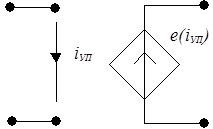

Источники напряжения (тока) называются зависимыми (управляемыми), если величина напряжения (тока) источника зависит от напряжения или тока другого участка цепи. Зависимыми источниками моделируются электронные лампы, транзисторы, усилители, работающие в линейном режиме. Различают четыре типа зависимых источников.

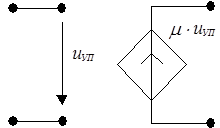

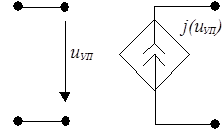

1. ИНУН – источник напряжения, управляемый напряжением:

а) нелинейный б) линейный

m – коэффициент усиления напряжения

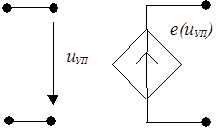

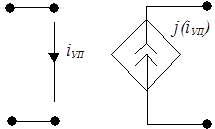

2. ИНУТ - источник напряжения, управляемый током:

2. ИНУТ - источник напряжения, управляемый током:

а) нелинейный б) линейный

r Н – передаточное сопротивление

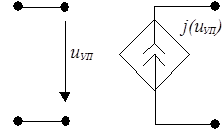

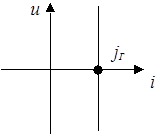

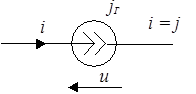

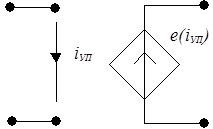

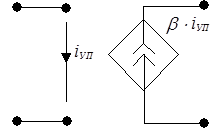

3. ИТУТ – источник тока, управляемый током:

а) нелинейный б) линейный

b - коэффициент усиления тока

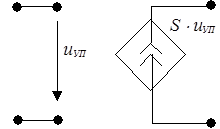

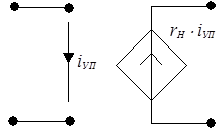

4. ИТУН – источник тока, управляемый напряжением:

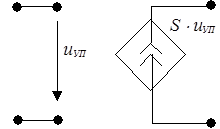

4. ИТУН – источник тока, управляемый напряжением:

а) нелинейный б) линейный

S - крутизна(передаточная проводимость)

1.2.3. Схемы замещения реальных элементов ЭЦ

Реальные элементы ЭЦ можно представить моделью (эквивалентной схемой) из нескольких идеализированных элементов, причем только один из них отражает полезное качество. Остальные элементы являются паразитными.

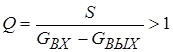

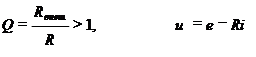

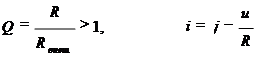

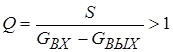

Качество реальных элементов, т.е. их степень близости к идеализированным, оценивается с помощью коэффициента Q, называемого добротностью.

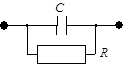

1.Резистор

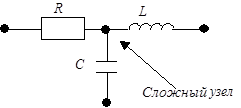

2. Катушка индуктивности

3. Конденсатор

3. Конденсатор

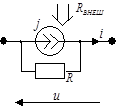

4. Реальный источник напряжения

5. Реальный источник тока

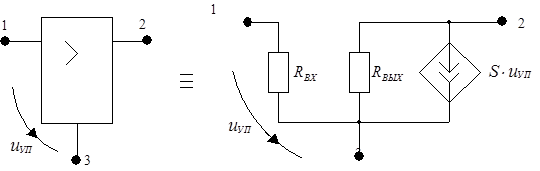

6. Трехполюсный усилитель (лампа, транзистор)

1.3. Электрическая схема и ее элементы

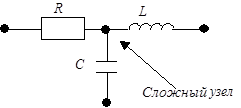

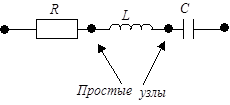

Схемой называется графическое изображение ЭЦ. Ее элементами являются узлы, ветви, контуры.

Простым узлом называют место соединения зажимов двух элементов (рис. 1.7, а), а сложным - место соединения зажимов трех и более элементов

Простым узлом называют место соединения зажимов двух элементов (рис. 1.7, а), а сложным - место соединения зажимов трех и более элементов

а) б)

в)

Рис. 1.7.

Ветвью - называют участок цепи, включаемой между двумя узлами, через который течет один и тот же электрический ток.

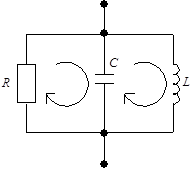

Контур - любой замкнутый путь, проходящий по нескольким узлам (рис. 1.7, в).

Главные (независимые) контуры, это контуры, отличающиеся друг от друга хотя бы одной ветвью.

Рис. 1.8.

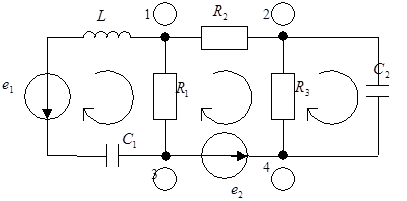

Например, схема рис. 1.8 содержит узлов NУ = 4, ветвей NВ = 6, независимых контуров NН.К = 3.

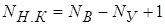

Число независимых контуров можно рассчитать по формуле:

1.4. Виды соединений элементов ЭЦ

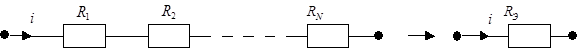

Последовательным соединением элементов называется такое, при котором через все элементы проходит один и тот же ток i (рис. 1.9, а)

а) б)

Рис. 1.9.

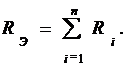

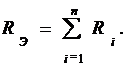

При последовательном соединении эквивалентное сопротивление определяется по формуле:

При последовательном соединении эквивалентное сопротивление определяется по формуле:

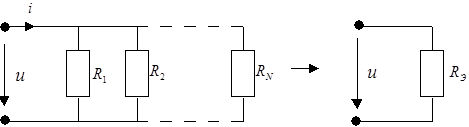

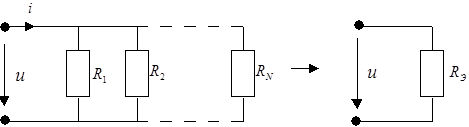

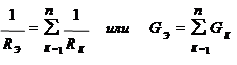

Параллельным соединением элементов называется такое, при котором ко всем элементам приложено одно и то же напряжение u (рис. 1.10, а)

а) б)

Рис. 1.10.

При параллельном соединении

Последовательно-параллельные цепи с одним источником можно рассчитывать путем эквивалентных преобразований, когда вся цепь, кроме источника, преобразуется в одно эквивалентное сопротивление.

1.5. Законы Кирхгофа

В основе всех методов анализа и расчета ЭЦ лежат законы Кирхгофа, установленные опытным путем в 1845 году. Распределение токов и напряжений в электрических цепях подчиняется этим законам.

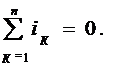

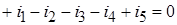

Первый закон Кирхгофа: алгебраическая сумма токов в любом узле электрической цепи равна нулю, т.е. в любой момент времени

Правило знаков: со знаком «-» берут токи, направленнные от узла и со знаком «+»- к узлу или наоборот.

Если ЭЦ содержит NУ узлов, то по первому закону Кирхгофа необходимо составить N1 = NУ – 1 линейно-независимых уравнений.

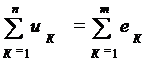

Второй закон Кирхгофа: алгебраическая сумма падений напряжений на элементах любого замкнутого контура ЭЦ равна алгебраической сумме ЭДС в любой момент времени:

Правило знаков: со знаком «+» берут те напряжения и ЭДС, направления которых совпадают с произвольно выбранным направлением обхода контура, в противном случае берут знак «-».

В общем случае для ЭЦ, содержащей NВ ветвей и NИ.Т. источников тока, по второму закону Кирхгофа необходимо составить

N2 = NВ – NУ + 1 – NИ.Т.

линейно независимых уравнений).

Общее число линейно-независимых уравнений по законам Кирхгофа

N = N1 + N2

Замечание: Перед тем как составлять уравнения по законам Кирхгофа необходимо:

Произвольно выбрать положительные направления токов в ветвях и обозначить их на схеме стрелками;

Выбрать положительные направления обходов независимых контуров и указать их стрелками;

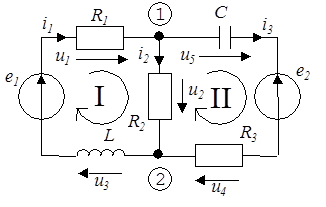

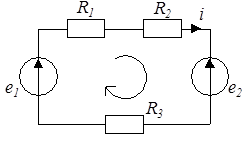

Пример: Составить уравнения по законам Кирхгофа для схемы рис. 1.11.

Рис. 1.11.

+ i1 - i2 – i3 = 0

+ i1 - i2 – i3 = 0

+ u1 + u2 + u3 = e1

– u2 + u4 + u3 = – e2

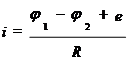

1.6. Закон Ома

Этот закон менее универсален, чем законы Кирхгофа. С помощью этого закона можно рассчитать простые цепи, содержащие только один источник, или определить токи на участках цепи. Известны три формы закона Ома:

- для пассивного участка цепи;

- для пассивного участка цепи;

- для активного участка цепи;

- для замкнутого контура.

Вопросы для самоконтроля к лекции 1

1. Дайте определение электрической цепи. Какая цепь называется линейной?

2. Перечислите известные Вам идеальные элементы электрической цепи. Напишите компоненты уравнения пассивных элементов.

3. Приведите схемы замещения операционного усилителя.

4. Какое соединение элементов называется последовательным?

5. Какое соединение элементов называется параллельным?

6. Сформулируйте первый и второй закон Кирхгофа. Как определяется число независимых уравнений, составленных по этим законам?

7. Укажите порядок расчета электрической цепи методом контурных токов. Как выполняется расчет токов ветвей этим методом?

8. Укажите порядок расчета цепи методом узловых напряжений

9. Как определяется токи ветвей по известным узловым напряжениям?

10. Разберите решение задач 1.1, 1.15, 1.26, 1.38, 1.41 из [4].

11. Решите задачи 1.3, 1.27, 1.40, 1.43 из [4], 2.2, 2.3, 2.16, 3.15, 3.9 из [7].

Литература: [1] c.11- 40; [2] c.7-24; [3] c.9-27; [4] c.5-9; [5] c.40-61.

Лекция 2. МЕТОДЫ РАСЧЕТА ЦЕПЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА

2.1. Определение и порядок расчета цепей постоянного тока

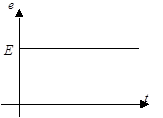

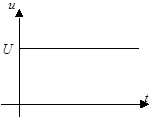

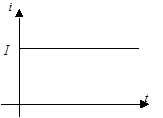

ЭДС, напряжения и токи, не изменяющиеся во времени, называются постоянными (рис. 2.1)

В цепях постоянного тока приняты обозначения E, U, I.

Рис. 2.1. Зависимости от времени постоянных ЭДС (а), напряжения (б), тока (в).

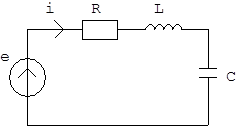

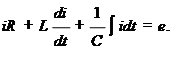

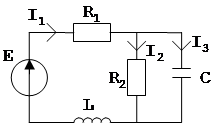

Для цепи рис. 2.2 составим уравнения по второму закону Кирхгофа

Рис. 2.2.

При воздействии постоянной ЭДС получим:

e=E=const; i=I=const; u=U=const;

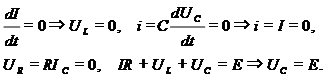

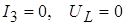

Из (2.2) можно сделать выводы:

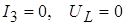

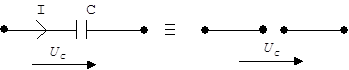

1. Постоянный ток не протекает через емкость и она может быть представлена разрывом цепи.

2. Постоянный ток не создает напряжение на индуктивности, т.е для режима постоянного тока индуктивность может быть представлена короткозамкнутым элементом.

Порядок расчета ЛЭЦ при воздействии постоянной ЭДС

1. Разомкнуть все ветви, содержащие емкость

2. Закоротить все участки, содержащие индуктивности

3. Рассчитать для режима постоянного тока оставшуюся часть цепи

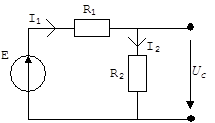

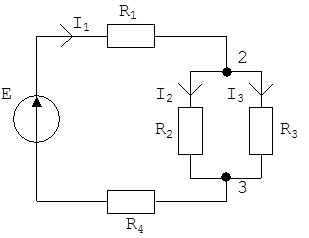

Пример: Для цепи рис. 2.3 определить токи и напряжения на всех элементах

а) б)

Рис. 2.3 Заданная а) и эквивалентная б) схема цепи постоянного тока

Решение:

Решение:

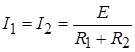

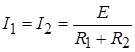

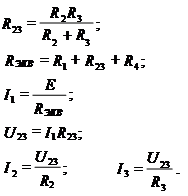

По закону Ома находим

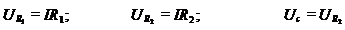

Напряжение на элементах равны:

2.2. Расчет резистивных ЛЭЦ

Резистивными называются цепи, содержащие источники энергии и сопротивления

2.2.1. Расчет одноконтурных цепей выполняется на основании закона Ома

Рис. 2.4

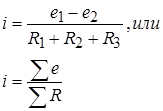

По закону Ома, ток контура бедет равен

2.2.2. Расчет разветвленных цепей с одним источником энергии выполняется методом эквивалентного преобразования схемы. Последовательность расчета.

Рис. 2.5.

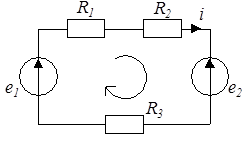

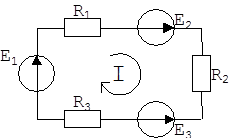

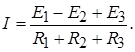

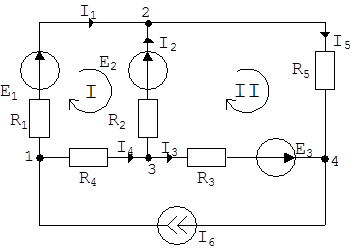

2.2.3. Расчет разветвленных цепей с несколькими источниками выполняется методом уравнений Кирхгофа

Рис. 2.6.

Схема рис. 2.6 имеет 4 узла 6 ветвей, 1 источник тока.

N1 = NУ –1 = 3

N2 = N6 – NУ + 1 – NИ.Т = 2

Следовательно, для определения 5 неизвестных токов необходимо составить 3 уравнения по первому закону Кирхгофа и 2 уравнения по второму закону Кирхгофа.

1 закон Кирхгофа:

2 Закон Кирхгофа:

Для определения 5 неизвестных токов необходимо решить систему уравнений, составленных по первому и второму законам Кирхгофа.

2.3. Метод контурных токов

Метод контурных токов (МКТ) является одним из основных методов расчета ЭЦ, которым широко пользуются на практике. При расчете цепи этим методом полагают, что в каждом независимом контуре протекает свой контурный ток, направление которого выбирается произвольно. Уравнения составляют относительно контурных токов. После их нахождения их определяют токи ветвей через контурные токи.

Для цепи, содержащей NН.К = NB – NУ + 1 – NИ.Т. независимых контуров, каноническая система контурных уравнений имеет вид:

R11IK1 + R12IK2 + … + R1NIKN = E11;

R21IK1 + R22IK2 + … + R2NIKN = E22;

………………………………………………… (2.3)

RN1IK1 + RN2IK2 + … +RNNIKN = ENN,

где R11, R22, …, RNN - собственные сопротивления 1 – го, 2 – го, …,

N–го контура (сумма сопротивлений всех ветвей, входящих в контур);

RKN, RLM = RML – взаимные (общие) сопротивления L – го и M – го контуров;

E11, E22, …, ENN - алгебраическая сумма ЭДС, входящих в 1 – ий,

2 – ой, … N – ый контур.

i(t) = i = [A] (1.1)

i(t) = i = [A] (1.1)

u(t) = u= [B] (1.2)

u(t) = u= [B] (1.2)

R =. (1.5)

R =. (1.5)

u = = L. (1.6)

u = = L. (1.6)

i = =C. (1.8)

i = =C. (1.8)

2. ИНУТ - источник напряжения, управляемый током:

2. ИНУТ - источник напряжения, управляемый током:

4. ИТУН – источник тока, управляемый напряжением:

4. ИТУН – источник тока, управляемый напряжением:

3. Конденсатор

3. Конденсатор

Простым узлом называют место соединения зажимов двух элементов (рис. 1.7, а), а сложным - место соединения зажимов трех и более элементов

Простым узлом называют место соединения зажимов двух элементов (рис. 1.7, а), а сложным - место соединения зажимов трех и более элементов

При последовательном соединении эквивалентное сопротивление определяется по формуле:

При последовательном соединении эквивалентное сопротивление определяется по формуле:

+ i1 - i2 – i3 = 0

+ i1 - i2 – i3 = 0 - для пассивного участка цепи;

- для пассивного участка цепи;

Решение:

Решение:

2014-02-13

2014-02-13 701

701