Чаще всего короткие замыкания (КЗ) возникают в результате:

1) нарушения изоляции токоведущих частей, происходящем из-за старения или износа изоляции, перенапряжений, плохого ухода за оборудованием, механических повреждений;

2) создания преднамеренных коротких замыканий на подстанциях с упрощенными схемами при помощи короткозамыкателей;

3) неправильных действий обслуживающего персонала;

4) атмосферно-климатических воздействий.

***

КЗ сопровождаются увеличением тока в поврежденных фазах, что вызывает различные последствия:

1) ухудшение показателей качества электроэнергии - снижение напряжения на зажимах электроприемников, уменьшение частоты, несимметрия фазных напряжений сети, изменение синусоидальности формы кривой напряжения и тока, провалы питающего напряжения;

2 ) термическое действие - недопустимый нагрев проводников и электрооборудования током, превышающим номинальное значение в несколько раз, ускоряет их старение, разрушает изоляцию, вызывает сваривание и выгорание контактов, потерю механической прочности;

|

|

|

3) электродинамическое воздействие - сила, действующая на токоведущие части, приводит к разрушению изоляции, механическим повреждениям и деформациям;

4) влияние на линии связи, устройства релейной защиты, автоматики и телемеханики - наведение ЭДС в соседних линиях вызывает ложные срабатывания аппаратуры и приводит к отключению нормально работающих электроустановок;

5) ухудшение электробезопасности - появление опасного потенциала на электропроводящих частях электроустановок);

6) появление возможности пожаро- и взрывоопасности - перегрев токоведущих частей и электрическая дуга могут привести к воспламенению горючих изоляционных материалов и взрывоопасных смесей;

7) нарушение устойчивости работы элементов СЭС в результате резкого снижения напряжения - опрокидывание двигателей, механический момент на валах которых зависит от квадрата величины напряжения.

***

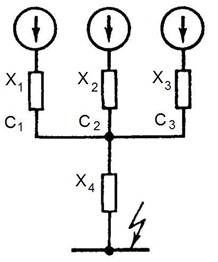

В схемах замещения связанных цепей токи короткого замыкания от нескольких источников проходят через общее сопротивление х4. Сущность одного из способов преобразования состоит в том, чтобы избавиться от общего сопротивления, перенеся его, пропорционально токам ветвей – коэффициентам токораспределения С1, С2 и С3 в сопротивления х1, х2 и х3.

Коэффициенты токораспределения показывают, какая доля тока короткого замыкания, принятого за единицу, создается источником питания каждой ветви (сумма всех коэффициентов токораспределения в схеме равна единице).

***

Выбор методики расчета тока короткого замыкания зависит от требований, предъявляемых к получаемым результатам. Для практических задач вводятся такие допущения, которые упрощают расчеты, обеспечивая приемлемую точность:

|

|

|

1) ЭДС всех источников питания совпадают по фазе и в процессе короткого замыкания отсутствует качание генераторов;

2) не учитывается насыщение магнитных систем трансформаторов, генераторов, электродвигателей, что позволяет считать постоянными и независящими от тока индуктивные сопротивления всех элементов короткозамкнутой цепи;

3) не учитываются намагничивающие токи силовых трансформаторов;

4) пренебрегают емкостными проводимостями на землю в ВЛ напряжением до 220 кВ и длиной до 200 км;

5) в короткозамкнутой цепи с несколькими независимыми контурами циркуляции токов затухание апериодической составляющей тока короткого замыкания учитывается приближенно.

***

Токи КЗ и мощность КЗ источника питания существенно влияют на режимы работы СЭС и показатели качества электрической энергии:

а) коэффициенты несинусоидальности и гармонических составляющих (пропорциональны суммарной мощности преобразовательных агрегатов и обратно пропорциональны мощности КЗ);

б) коэффициентами обратной и нулевой последовательности (пропорциональны мощности однофазной нагрузки и обратно пропорциональны мощности КЗ);

в) размах изменения напряжения (пропорционален набросу реактивной нагрузки и обратно пропорционален мощности КЗ);

г) отклонение частоты (пропорционально скорости наброса активной мощности у электроприемников с резкопеременной нагрузкой и обратно пропорционально мощности КЗ);

***

В проектировании СЭС используются следующие методы ограничения уровней ТКЗ:

1) выбор соответствующей структуры и схемы электрических соединений элементов СЭС;

2) стационарное и автоматическое деление электрической сети;

3) выбор режима ее предстоящей эксплуатации;

4) выбор схем коммутации;

5) применение оборудования с повышенным электрическим сопротивлением;

6) использование быстродействующих коммутационных аппаратов;

7) изменение режима нейтрали элементов сети и электромагнитное преобразование параметров режима и системы.

***

Мероприятия по ограничению токов КЗ предусматривают применение специальных технических средств, которые благодаря своему особому конструктивному исполнению ограничивают значение и/или продолжительность воздействия ТКЗ, либо используются в схемах соединения элементов, выполняющих эти функции:

1) аппараты и устройства, реализующие автоматическое деление сети;

2) силовые трансформаторы с особым исполнением конструкции и соединения фазных обмоток;

3) токоограничивающие элементы и устройства;

4) токоограничивающие коммутационные аппараты;

5) устройства изменения режима работы нейтрали силовых трансформаторов.

***

На различных стадиях проектирования промышленных СЭС решаются технико-экономические задачи выбора способа регулирования (ограничения – повышения) уровней ТКЗ и мощностей КЗ до значений, допустимых параметрами электрооборудования, которое экономически целесообразно применять.

***

В процессе проектирования будущей реконструкции, сопровождающейся развитием СЭС с включением новых источников электрической энергии, возникает задача ограничения уровней ТКЗ и мощностей КЗ, если они превышают технические параметры установленного оборудования.

2015-01-07

2015-01-07 810

810