В XIII в. у раздробленной Руси появился новый серьезный противник –монголо-татарские завоеватели.

Монгольское государство было создано в начале XIII в. Чингисханом на территории между Великой Китайской стеной и озером Байкал. Большую часть населения страны составляли монгольские племена, однако в других странах, в том числе и на Руси, за кочевниками закрепилось другое имя – «татары» по названию народа, составлявшего авангард монгольского войска.

Основу монгольской армии составляла конница, вооруженная луками, саблями, копьями и арканами. В войске имелась и сложная по тем временам техника – китайские осадные стенобитные и камнеметные машины, метательные снаряды с горючей смесью, в состав которой входила нефть. В армии поддерживалась строжайшая дисциплина.

На границах Руси монголо-татары появились в 1223 г. Половецкие ханы, земли которых подверглись нападению, обратились к русским князьям за помощью. Однако на призыв галицкого князя Мстислава Удалого совместно выступить против нового врага откликнулись немногие из русских правителей.

|

|

|

Решающее сражение между монголо-татарами и русско-половецким войском произошло 31 мая 1223 г. на реке Калке, неподалеку от Азовского моря. Русско-половецкие силы оказались раздроблены. В то время как дружины Мстислава Удалого, Даниила Волынского и половецкая конница устремились на монголов, князь Мстислав Киевский со своей ратью огородился валом на одном из холмов и не участвовал в битве. Воспользовавшись несогласованностью действий противника, монголы отразили первый удар и перешли в наступление. Половцы, а затем и оба князя бежали. Затем пришел черед Мстислава. Обманом монголы выманили киевлян из их укрепленного лагеря и почти всех перебили.

Итоги сражения были катастрофическими. Девять из десяти рядовых дружинников погибли или попали в татарский плен. Только киевская рать потеряла на поле брани 10 тыс. воинов. На Калке сложили свои головы и шестеро русских князей.

Однако поражение на Калке нисколько не ослабило сепаратизма и политического эгоизма русских князей. Они не воспользовались многолетней передышкой и не смогли образовать антимонгольского союза, предпочитая действовать против сильного врага поодиночке.

В конце 1237 г. огромное войско под руководством внука Чингисхана Бату-хана (Батыя) вторглось в Северо-Восточную Русь. Первый удар был нанесен по Рязанскому княжеству. Князь Юрий Игоревич, просивший, но не получивший помощи от владимиро-суздальского и черниговского князей, встретился с монголами на реке Воронеж. Состоявшаяся битва завершилась полным разгромом русской рати, после которого завоеватели огнем и мечом прошлись по всему княжеству. 21 декабря, после шестидневной осады монголы овладели Рязанью.

|

|

|

Оборона Рязани 1237 г. Диорама Дешалыта

Разгромив отряд рязанцев и владимирский сторожевой полк под Коломной, захватчики вторглись во Владимиро-Суздальские владения. Здесь монголами был взят небольшой в ту пору городок Москва, а его жители «от старца до младенца» перебиты.

Такая же судьба ожидала и захваченные в первые месяцы 1238 г. Суздаль и Владимир. «Расправились татары со всеми, убивая одних, а других уводя босых и раздетых, умирающих от холода, в станы свои», – писал летописец. Наконец 4 марта 1238 г. на реке Сить у Углича, сын Всеволода Большое Гнездо, князь Юрий дал монголам генеральное сражение. «И встретились оба войска, – сообщает летопись, – и была битва жестокой, и побежали наши перед иноплеменниками. И тут убит был князь Юрий... и многие из его дружины погибли здесь».

Взятие Владимира татарами. Диорама Дешалыта

Овладев Северо-Восточной Русью, войска Батыя вступили в пределы Новгородской земли. Здесь продвижение монголов на две недели задержал оборонявшийся Торжок. Драгоценное время было потеряно и, испугавшись начавшейся весенней распутицы, татары повернули на юг. Здесь последовала еще одна задержка. В верховьях Оки монголы целых семь недель не могли слоить сопротивление жителей маленького городка Козельск. Так же героически защищался и Смоленск, где татары потерпели поражение. Решив далее не испытывать судьбу, хан Батый увел свои обескровленные войска на юго-восток, к низовьям Волги.

В 1239 г., отдохнув и собрав новые силы, хан опять повел их на Русь. На этот раз главным объектом нападения стали Западная и Юго-Западная Русь. Монгольскими войсками были захвачены и разорены Глухов, Чернигов, Переяславль-Южный и многие другие города. Осенью 1240 г. орды Батыя осадили Киев. Жители древней столицы Руси оборонялись с отчаянной храбростью, но силы были слишком неравны. Все защитники города погибли, а сам Киев был разорен.

Штурм монголами русского города. Рисунок современного художника.

Покорив Русь, монголы устремились на запад, огнем и мечом пройдя по землям Молдавии, Валахии, Венгрии, Польши, Трансильвании, Чехии, Хорватии и Далмации. Однако боязнь восстания в тылу заставила Батыя прервать свой победоносный поход «к последнему морю» и вернуться в степи Нижнего Поволжья. Здесь, на Волге, Батый основал свою ставку Сарай-Бату, столицу нового огромного государства – Золотой Орды.

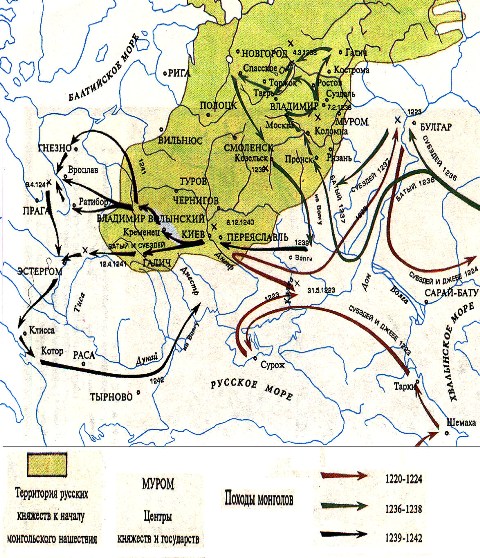

Русские земли в XIII в. и монголо-татарское нашествие

Монгольское нашествие имело тяжелейшие последствия для Руси. Десятки тысяч русичей погибли или были уведены в плен, пришло в упадок ремесло, прекратились международные торговые связи. Из 74 древнерусских городов 49 были разорены, в том числе 14 - полностью, а 15 - превратились в села. Разгромленный Киев окончательно утратил даже формальную роль центра Древнерусского государства.

Нашествие монголо-татар коренным образом изменило расстановку политических сил в древнерусских землях. В результате гибели в сражениях множества дружинников и бояр власть феодальной аристократии оказалась ослабленной. Изменилось и положение князей, которые из самостоятельных правителей превратились в слуг и подданных монгольского хана. К середине XIII в. на Руси окончательно установилась система ордынского ига.

Русские князья признавали над собой верховную власть монгольского хана («царя») и должны были получить от него разрешение на управление русскими землями – ярлык. Особую роль приобретал великий князь, в обязанности которого входил сбор дани («выхода ордынского») с русских земель. Выплаты были довольно обременительными для древнерусского хозяйства. Ежегодно русские земли должны были отдавать Орде не менее 15 тыс. рублей серебром и золотом, что в пересчете на каждого русича обозначало стоимость 3-х баранов или 1/10 части урожая. Кроме того, завоеванное население должно было содержать ордынских послов и удовлетворять чрезвычайные ханские запросы. От выплаты дани была освобождена лишь Русская Православная церковь в обмен на обязательные публичные молитвы священнослужителей о здоровье хана. За соблюдением порядка в русских землях следили ханские соглядатаи – баскаки.

|

|

|

Баскаки. Картина С.В. Иванова

Завоевание монголами русских земель не положило конец междоусобным войнам русских князей. Более того, в лице татар русские правители получили великолепное орудие для разрешения своих споров. Некоторые из князей, борясь со своими противниками, приводили на Русь монгольские отряды, не упускавшие возможности пограбить русские города и захватить пленников.

Порой усобицы провоцировали сами ханы Золотой Орды, не желавшие усиления русских земель. Ордынцы стравливали русских князей друг с другом, а иногда и убивали неугодных. Так в 1246 г. в Орде был казнен князь Михаил Черниговский, отказавшийся исполнить татарский ритуал – пройти между зажженных костров и поклониться идолам. В том же году в Орде был, вероятнее всего, отравлен и сын Всеволода Большое Гнездо, великий князь Владимирский Ярослав.

Михаил Черниговский перед ставкой Батыя.

Фрагмент картины В.С. Смирнова

1237-1249 Русь под игом

Завоевание русских земель остановило дальнейшее продвижение монголов в Европу. «России определено было высокое предназначение, ее необозримые равнины поглотили силу монголов и остановили их нашествие на самом краю Европы, – писал об этом А.С. Пушкин, – варвары не осмелились оставить у себя в тылу порабощенную Русь и возвратились в степи своего Востока. Образующееся просвещение было спасено растерзанной и издыхающей Россией».

Однако «благодарность», выраженная русскому народу западноевропейскими феодалами, оказалась своеобразной. Считая, что восточноевропейские земли ослаблены нашествием монголо-татар, европейские рыцари решили напасть на них.

|

|

|

В 1240 г. у впадения реки Ижоры в Неву высадился шведский отряд под командованием зятя короля Ярла Биргера. Внимательно следивший за маневрами шведов 19-летний новгородский князь Александр Ярославич, сын Великого князя Владимирского Ярослава Всеволодовича, скрытно подошел к лагерю противника и 15 июля внезапно напал на него. Враг был разбит, бежал, а за одержанную на Неве победуАлександр Ярославич получил прозвище Невский.

Невская битва 1240 г. Картина А. Кившенко

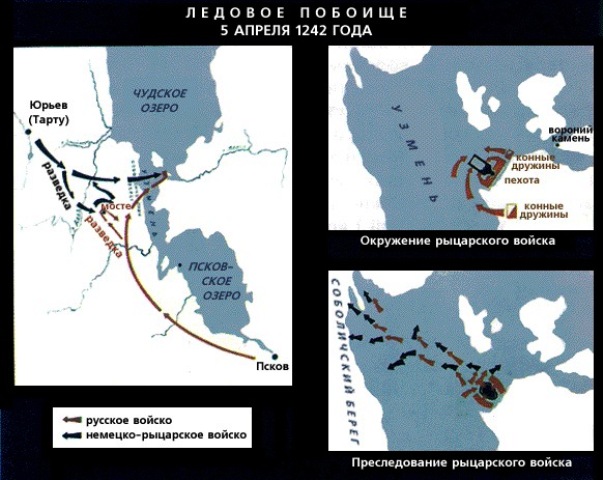

Тем не менее, угроза с Запада не была устранена. В 1242 г. на Северо-Западную Русь напали рыцари Ливонского ордена огнем и мечем утверждавшие в Прибалтике католическую веру. Крестоносцы захватили Псков и Изоборск. Новгородцы, незадолго до этого изгнавшие Александра Невского из города, вынуждены были просить его вернуться. Тот разрушил крепость врага Копорье, освободил Псков и 5 апреля 1242 г. на льду Чудского озера разгромил немецкие полки в знаменитом Ледовом побоище. Продвижение крестоносцев («Натиск на восток») был остановлен.

Ледовое побоище. Современный рисунок

Ледовое побоище

Политика Александра Невского в отношении монголо-татар была совершенно иной. Понимая, что раздробленная и ослабленная Русь не может вести борьбу на два фронта и ей необходим союз либо с Западом против монголов, либо с татарами против западноевропейских феодалов, князь выбрал последнее. Очевидно, ордынцы казались Александру меньшим злом по сравнению с крестоносцами, стремившимися насадить на Руси католичество.

Так, впрочем, считали далеко не все. Решительными противниками монголов были богатые русские города, не разоренные завоевателями, – Новгород, Псков, Полоцк. Их жители активно сопротивлялись проникновению татарских баскаков, переписи населения и сбору дани. Против Орды выступила и Юго-Западная Русь. Князь Даниил Галицкий, надеясь на помощь западноевропейского рыцарства в борьбе с ханом, заключил союз с главой западной христианской церкви – Римским папой, обещавшим военную помощь в обмен на распространение католичества на Руси. Однако никакой реальной помощи от Запада не последовало, и русские правители вынуждены были признать власть монгольского хана.

Ставший в 1252 г. великим князем Владимирским Александр Невский подавил антиордынские восстания в Новгороде, Ростове, Суздале и Ярославле и, стремясь не допустить новых татарских нашествий, неоднократно ездил в Орду с богатыми дарами. В ноябре 1263 г., возвращаясь из ханской ставки, Александр заболел и умер. Появившаяся версия о его отравлении в Орде скорее всего свидетельствует о том, что народное сознание не хотело мириться с фактом дружбы популярного князя с татарами.

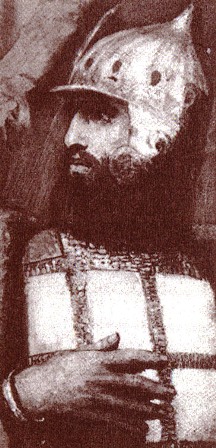

Александр Невский.

Фрагмент картины Г.И. Семирадского

Решительно защищая русские границы на западе, и, признав власть Орды на востоке, выдающийся полководец и государственный деятель Александр Невский наметил единственно возможный путь политического развития Руси.

Несмотря на тяжелые условия Ордынского ига, разорение экономики и гибель людей, Русь, тем не менее, сохранила культурно-историческое своеобразие, позволившее ей спустя некоторое время возродиться под руководством Москвы.

2.4 СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОГО РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА

2015-02-27

2015-02-27 6339

6339