Цифровая передача данных требует выполнения нескольких обязательных операций:

· синхронизация тактовой частоты передатчика и приемника;

· преобразование последовательности битов в электрический сигнал;

· уменьшение частоты спектра электрического сигнала с помощью фильтров;

· передача урезанного спектра по каналу связи;

· усиление сигнала и восстановление его формы приемником;

· преобразование аналогового сигнала в цифровой.

Рассмотрим общие принципы кодирования информации. Они справедливы как для систем связи (передача информации в пространстве), так и для систем хранения информации (передача информации во времени). В системах хранения информации линией связи считается среда, в которой хранится информация.

Кодирование можно трактовать в узком и широком смысле. Под кодированием в широком смысле подразумевается представление сообщений в форме, удобной для передачи по данному каналу связи. Обратная операция - операция восстановления сообщения по принятому сигналу называется декодированием.

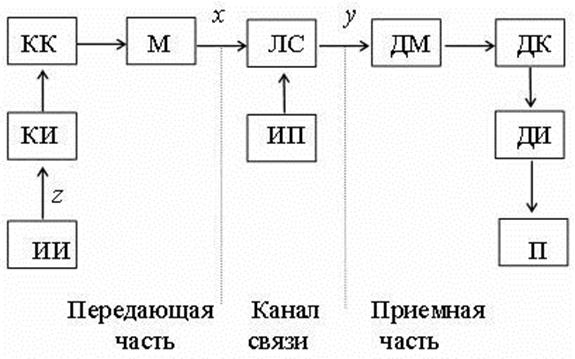

Рассмотрим структурную схему системы передачи информации.

Сообщению z на выходе источника информации (ИИ) необходимо поставить в соответствие определенный сигнал. Поскольку число возможных сообщений при увеличении времени стремится к бесконечности, то ясно, что создать для каждого сообщения свой сигнал невозможно.

Рисунок 3 - Общая структурная схема системы передачи информации:

ИИ - источник информации; ЛС - линия связи; КИ - кодер источника; ИП - источник помех; КК - кодер канала; ДМ - демодулятор; М - модулятор; ДИ - декодер источника; ДК - декодер канала; П - получатель информации

Но с учетом того, что дискретные сообщения складываются из букв, а непрерывные сообщения также можно представить последовательностью цифр в момент отсчета (дискретизации), то можно обойтись конечным числом образцовых сигналов, соответствующих отдельным буквам алфавита источника.

При большом объеме алфавита (источника сообщений) часто прибегают к представлению букв в другом алфавите с меньшим числом букв, которые называют символами. (Пример: код Морзе.) Эта операция - по сути, также кодирование, только в узком смысле. Например, «а» заменим кодом ·-; «б» - - ·- · и т.д., то есть, получим новый алфавит из двух символов - точки и тире.

Поскольку алфавит символов меньше алфавита букв, то каждой букве соответствует некоторая последовательность символов, которую называют кодовой комбинацией. Число символов в кодовой комбинации называется ее значностью, число ненулевых символов - весом. (Пример: число в десятичном коде  в двоичном коде

в двоичном коде  (4 разряда). Число символов - 4, то есть значность кода - 4, а вес - 2, так как два ненулевых символа.)

(4 разряда). Число символов - 4, то есть значность кода - 4, а вес - 2, так как два ненулевых символа.)

В своих теоремах Шеннон обосновал эффективность введения в тракт кодирующих и декодирующих устройств, цель которых состоит в согласовании свойств источника сообщения со свойствами канала связи.

Кодер источника (КИ) имеет целью обеспечить такое кодирование, при котором путем устранения избыточности существенно снижается среднее число символов, требующихся на букву сообщения. При отсутствии помех это непосредственно дает выигрыш во времени передачи (системы связи) или в объеме запоминающего устройства (системы хранения), то есть повышает эффективность системы. Поэтому такое кодирование получило название эффективного или оптимального. При наличии помех в канале связи такое кодирование является как бы сжатием сигнала, то есть подготовкой его для дальнейшего преобразования (архивирование информации в ЭВМ).

С помощью второго кодера - кодера канала (КК) обеспечивается заданная достоверность при передаче или хранении информации путем дополнительного внесения избыточности, но уже по простым алгоритмам и с учетом статистических закономерностей действия помехи в канале связи. Такое кодирование получило название помехоустойчивого.

В чем же необходимость устранения избыточности в сообщении путем оптимального кодирования, а затем и перекодирования помехоустойчивым кодом с внесением избыточности? Дело в том, что избыточность источника сообщения в большинстве случаев не согласована со статистическими закономерностями помехи в канале связи и поэтому не может быть полностью использована для повышения достоверности принимаемого сообщения, тогда как обычно можно подобрать подходящий помехоустойчивый код. Кроме того, избыточность источника сообщений позволяет обнаруживать и исправлять ошибки только после декодирования всего сообщения, пользуясь сложными алгоритмами и интуицией.

Итак, выбор кодирующих и декодирующих устройств зависит от статистических свойств источника сообщений, а также от уровня и характера помех в канале связи:

1. если избыточность источника сообщений мала, и помехи в канале связи практически отсутствуют, то введение как кодера источника, так и кодера канала нецелесообразно;

2. когда избыточность источника сообщений высока, а помехи весьма малы, целесообразно введение кодера источника;

3. когда избыточность источника мала, а помехи велики, целесообразно введение кодера канала;

4. при большой избыточности и высоком уровне помех целесообразно введение обоих дополнительных кодирующих (и декодирующих) устройств.

После кодера канала (КК) сигнал поступает в модулятор (М). На выходе модулятора сигнал х подготовлен к передаче по конкретной линии связи.

В линии связи (ЛС) на сигнал накладываются помехи (из источника помех - ИП). В демодулятор (ДМ) из канала связи приходит сигнал у, искаженный шумом. В демодуляторе сигналы декодируются в символы. В декодере канала (ДК) и декодере источника (ДИ) происходит преобразование символов в сообщение. Сообщение выдается получателю (П).

Общепризнанным при кодировании в настоящее время является позиционный принцип образования системы счисления. Значение каждого символа (цифры) зависит от его положения - позиции в ряду символов, представляющих число. Единица каждого следующего разряда больше единицы предыдущего в т раз, где т - основание системы счисления. Полное число получаем, суммируя значения по разрядам. (Пример: в десятичном коде  . т = 10; младший разряд - 1, второй - 10, третий - 100, то есть единица старшего разряда в десять раз больше единицы предыдущего разряда - единицы, десятки, сотни; также и в других системах счисления).

. т = 10; младший разряд - 1, второй - 10, третий - 100, то есть единица старшего разряда в десять раз больше единицы предыдущего разряда - единицы, десятки, сотни; также и в других системах счисления).

2015-03-22

2015-03-22 1402

1402