| Смазочные материалы обеспечивают снижение трения, предотвращение заедания и ряд других эффектов, приводящих к снижению интенсивности изнашивания трущихся звеньев пар. Применяют несколько видов смазочных материалов: жидкие (масла), пластичные, твердые, и реже газообразные. Их основными характеристиками являются динамическая η и кинематическая ν=η/ρ вязкости, (где ρ - плотность масла), а также температуры вспышки и застывания. Кроме этого используют вязкостно-температурную характеристику, называемую индексом вязкости (И), отражающую интенсивность снижения вязкости с повышением температуры. |

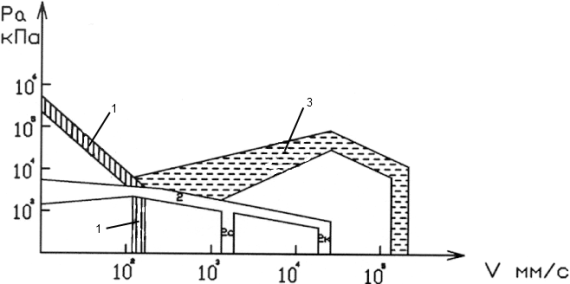

Основными параметрами, определяющими выбор вида смазочного материала, являются величины скорости относительного перемещения трущихся тел V и нормального давления ра. Обобщенные рекомендации по выбору вида смазки отображены на диаграмме (Рис.2.20).

Рис. 2.20. Диаграмма выбора типа смазочного материала по А.Р. Лансдауну:

твердых, 2 - пластичных, 2с- для подшипников скольжения 2к- для подшипников

|

|

|

качения; 3 -жидких, Ра- нормальное давление в контакте

V- скорость относительно перемещения контактных тел

Жидкие смазочные материалы (масла) представлены базовыми маслами, обычно на основе нефтяного сырья, включающими ряд присадок, повышающих их качество. Их разделяют на группы:

моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные) имеющие в сравнении с другими повышенные значения кинематической вязкости. В зависимости от вязкости масел (ν20ºС=50÷800мм/с в сравнении с водой у которой ν20ºС=1мм/с) моторные масла делят на классы ГОСТ 14479.3.-85. Выделяют: - зимние с ν100ºС=3,8÷5,6мм2/с: 33; 43; 53; 63;

- летние с повышенным значением ν до 26,1 мм2/с: 8÷24

- всесезонные ν100ºС 7,0÷9,3 до 14,5÷16,3 мм2/с класс вязкости которых указан дробью 33/8; 43/6;… 63/16.

В зависимости от области применения моторные масла делят на группы и подгруппы, выделяя отдельно масла для карбюраторных двигателей и дизельных. Моторные масла обозначают буквой М с указанием вязкости, эксплуатационных свойств и сезонности применения. Например: М- 63/16 – В – моторное масло 63/10 вязкости для среднефорсированных карбюраторных и дизельных двигателей.

Трансмиссионные масла (ТМ) используют для смазки узлов механических и гидродинамических и гидрообъемных передач. В зависимости от вязкости υ100º = 6÷10,99 до 25÷41 мм2/с их делят на четыре класса, а по эксплуатационным свойствам, определяемым конструкцией передач и уровнем контактных давлений (от 900 до 3000 МПа и выше), на 5 групп, определяющих их предпочтительные области применения.

Масла различного назначения. Гидравлические масла (рабочие жидкости гидросистем). Вязкость рабочих жидкостей гидропривода составляет 30…40 мм2/с. Они обладают повышенным индексом вязкости благодаря чему эффективно применяются в широком диапазоне температур. В СМ работающих на открытом воздухе в диапазоне температур - 40÷ + 40 ºС используют обычно следующие сорта специальных рабочих жидкостей: МГ – 30 (летние) и ВМГЗ – всесезонные. Режимы эксплуатации гидромашин: кратковременный, длительный, устанавливают с учетом вязкостно-температурных характеристик рабочих жидкостей.

|

|

|

Компрессорные масла применяются для смазки узлов и деталей компрессоров. Требования к ним близки требованиям моторных масел.

Турбинные масла предназначены для смазывания и охлаждения в турбинах, воздуходувках, электрогенераторах. Их вязкость должна обеспечивать образование защитной пленки на поверхностях контактируемых деталей. (ν50ºС =22÷57 мм2/с).

Пластические (консистентные) смазки в виде густых мазей, прилипающих к рабочим поверхностям деталей применяют в тех случаях, когда трудно обеспечить герметизацию узла трения жидкой смазки. Их используют для смазывания открытых шестерен, подшипников, грузоподъемных канатов. В состав пластичных смазок как минимум входят два компонента: масло (дисперсионная среда) и загуститель (дисперсионная фаза). Последняя образует структурный каркас, определяющий свойства смазки.

| Твердые смазочные материалы применяют в случаях неэффективности жидких и пластичных. Они имеют слоистую структуру и будучи нанесенными на трущиеся детали исключают их непосредственный контакт (исключая при этом эффект заедания), заменяя его контактом через указанные слоистые структуры. |

2015-03-27

2015-03-27 638

638