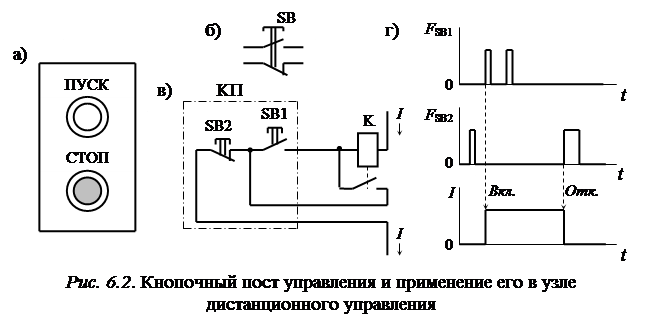

В системах управления электроприводов и других системах автоматики получили наибольшее распространение кнопки управления с самовозвратом (без памяти). Их применяют, главным образом, для дистанционного управления аппаратами с электромагнитным приводом постоянного или переменного тока с напряжением до 500 В. Несколько кнопок, установленных на общей панели или смонтированных в общем корпусе, образуют кнопочный пост (пример на рис. 6.2а).

Каждая кнопка поста имеет в своей контактной системе один замыкающий контакт и один размыкающий контакт (рис. 6.2б).

Электрическая схема узла дистанционного управления с кнопочным постом на рис. 6.2в иллюстрирует применение кнопочного поста (КП) для дистанционного управления электромагнитным аппаратом (К), например, контактором. При построении схемы использован способ совмещенного изображения частей контактора - электромагнитного привода и вспомогательного контакта (обозначены буквой К). У кнопки SB1 подключен к электрической цепи замыкающий контакт, у кнопки SB2 – размыкающий контакт. По цепи протекает ток I, если замкнут контакт SB2 и хотя бы один из контактов SB1 или К.

|

|

|

Из схемы рис. 6.2в следует, что дистанционная связь между кнопочным постом КП и аппаратом К осуществляется по трем проводникам.

Временные диаграммы на рис. 6.2г в упрощенном виде отражают процессы включения (Вкл.) и отключения (Откл.) аппарата К при воздействии на кнопку SB1 мускульным усилием F SB1 и мускульным усилием F SB2 на кнопку SB2.

Промышленность выпускает различные по допустимым токам и напряжениям кнопки управления и кнопочные посты. Например, кнопочные посты серии КУ выполняют на номинальное напряжение до 500 В переменного тока и до 440 В постоянного тока. Контакты кнопок допускают продолжительный ток до 15 А и кратковременный ток до 60 А. На базе кнопок серии КЕ выпускаются кнопочные посты серии ПКВ c тремя, четырьмя или пятью кнопками. Они рассчитаны на напряжение до 500 В и номинальный ток 6,3 А.

В клавиатуре, используемой для ввода команд в цифровую систему, применяются слаботочные кнопки управления с самовозвратом. Схемы некоторых узлов формирования сигналов управления с помощью кнопок и логических элементов приведены на рис. 6.3.

Логические переменные, указанные на схемах, определены следующими высказываниями:

х(1,2)= ‹к кнопке SВ(1,2) приложено усилие FSB(1,2) ›,

у(1,2)= ‹ на резисторе R(1,2) падает напряжение U ›.

d= ‹ на выходе узла действует напряжение U ›.

Черта над буквой означает инверсию логической переменной.

Сравнение рис. 6.3б и рис. 6.3в показывает возможность замены кнопки с размыкающим контактом на кнопку с замыкающим контактом при сохранении логической функции узла.

|

|

|

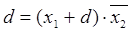

На рис. 6.3г приведена схема узла с памятью, функционально подобного узлу дистанционного управления, показанному на рис. 6.2в. Связь между выходной переменной d и входными переменными х1, х2 (сигналы х1 =1 и х2 =1 разделены во времени) определяется логическим выражением

,

,

где знаки «+» и «·» означают соответственно выполнение операций логического сложения (ИЛИ) и логического умножения (И). Действие логического узла характеризуют временные диаграммы на рис. 6.3д (сравните с диаграммами на рис. 6.2г).

2015-04-12

2015-04-12 1878

1878