1. Пронализируйте определения центрального термина лингвоперсонологии – "языковая личность", представленные в лингвистической литературе. Отметьте их сильные и слабые стороны.

Выберите наиболее удачное, на Ваш взгляд, определение. Аргументируйте свой выбор.

а) "…совокупность способностей и характеристик человека, обусловливающих создание и восприятие им речевых произведений (текстов), которые различаются а) степенью структурно-языковой сложности, б) глубиной и точностью отражения действительности, в) определенной целевой направленностью" (Караулов Ю.Н., Красильникова Е.В. Русская языковая личность и задачи ее изучения // Язык и личность. М., 1989. С. 3);

б) "наименование комплексного способа описания языковой способности индивида, соединяющего системное представление языка с функциональным анализом текстов" (Караулов Ю.Н. Языковая личность // Русский язык: Энциклопедия. 2-е изд., перераб. и доп. М.: БРЭ, 1997. С. 671);

в) "…любой носитель того или иного языка, охарактеризованный на основе анализа произведенных им текстов с точки зрения использования в этих текстах системных средств данного языка для отражения видения им окружающей действительности (картины мира) и для достижения определенных целей в этом мире" (там же);

|

|

|

г) "человек как носитель определенных речевых предпочтений, знаний и умений, установок и поведения" (Матвеева Т.В. Учебный словарь: русский язык, культура речи, стилистика, риторика. М.: Флинта: Наука, 2003. С. 412);

д) "…закрепленный преимущественно в лексической системе базовый национально-культурный прототип носителя определенного языка, своего рода "семантический фоторобот", составленный на основе мировоззренческих установок, ценностей, приоритетов и поведенческих реакций, отраженных в словаре" (Воркачёв С.Г. Лигвокультурология, языковая личность, концепт: становление антропоцентрической парадигмы в языкознании // Филологические науки. 2001. № 1. С. 66);

е) "…совокупность отличительных качеств личности, обнаруживающихся в ее коммуникативном поведении и обеспечивающих личности коммуникативную индивидуальность" - личность коммуникативная (Беспамятнова Г.Н. Языковая личность телевизионного ведущего: Автореф. дис. … канд. филол. наук. Воронеж, 1994. С. 10);

ж) "…социально-языковое явление, зависящее от языкового коллектива (континуума) и степени развитости языковых способностей" (Лютикова В.Д. Языковая личность: идиолект и диалект: Автореф. дис. … д-ра филол. наук. Екатеринбург, 2000. С. 16); "ЯЛ следует понимать как систему социально-языковых характеристик, обусловленных диалектом и созданных носителем диалекта в результате своей индивидуальной речевой деятельности" (там же);

|

|

|

з) "… личность в совокупности социальных и индивидуальных черт, отраженная в созданных ею текстах" (Иванцова Е.В. Феномен диалектной языковой личности. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2002. С. 10).

2. Сопоставьте характеристику структуры языковой личности в концепциях Г.И. Богина и Ю.Н. Караулова. Что их объединяет и различает?

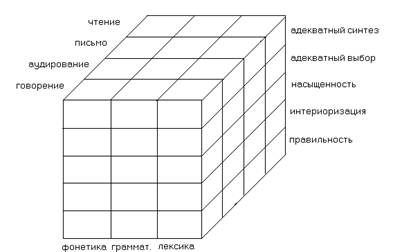

а) структура языковой личности по Г.И. Богину

(Г.И. Богин. Модель языковой личности в ее отношении к разновидностям текстов: Автореф. дис. … д-ра филол. наук, Л., 1984. С. 10).

б) модель структуры языковой личности по Ю.Н. Караулову ((Ю.Н. Караулов. Русский язык и языковая личность. М.: УРСС, 2003. С. 56, фрагмент схемы 1).

| Филсоф-ский аспект | Психоло-гический аспект | Уровни структуры яыковой личности | Элементы уровней | |

| единицы | отношения | |||

| Язык | Семантичес-кий уровень | А вербаль-но-семантический | СЛОВА | грамматико-пара-дигматические, семантико-синтаксические, ассоциативные – "вербальная сеть" |

| Интел-лект | Когни-тивный уровень | Б тезаурусный | ПОНЯТИЯ (идеи, концепты) | иерархически-координативные – семантические поля, "картина мира" |

| Действи-тель-ность | Прагма-тичес-кий уровень | В мотива-ционный | ДЕЯТЕЛЬ-НОСТНО-КОММУ-НИКАТИВ-НЫЕ ПОТРЕБ-НОСТИ | сферы общения, коммуникативные ситуации, коммуникативные роли – "коммуникативная сеть" |

3.Сравните тексты № 1-6, созданные представителями разных типов речевой культуры. Определите в каждом из текстов тип языковой личности по характеру речевой культуры. Во всех ли случаях можно однозначно говорить о типе речевой культуры информанта? Обоснуйте свои выводы.

4. Классифицируйте письменнные тексты № 9-11 и устные тексты № 2, 7, 12 по характеру проявления творческого начала в языке их авторов.

Есть ли зависимость между принадлежностью личности к какому-либо типу речевой культуры и степенью ее креативности?

5. Проанализируйте отраженное в текстах влияние различных социолингвистических факторов:

а) определите возрастные особенности речи представителей разных поколений: детей (№ 13–16), подростков (№ 5, 11), людей среднего (№ 2, 3, 7, 12, 22) и пожилого возраста (№ 6, 8, 21, 23-26);

б) найдите гендерные различия текстов;

в) какие из представленных текстов отражают психологические особенности создавших их личностей?

г) в каких текстах проявляется территориальное влияние на речь говорящих? В чем оно выражается?

д) найдите следы профессионального влияния на речь в текстах № 10, 17, 21;

е) соотнесите характер образования информанта и уровень речевой культуры авторов текстов.

6. Пронаблюдайте влияние различных социолингвистических факторов на речь членов своей семьи, знакомых, друзей. Как оно проявляется в лексике, фонетике, грамматике, строении текста, речевом поведении?

7.Ознакомьтесь с работами, посвященными анализу языковой личности, в любом из современных сборников статей (см., например, "Актуальные проблемы русистики", Томск, 2003, ч. 1–2). Выделите типы источников, методы и приемы, которыми пользовались исследователи.

8. Прокомментируйте методы, приемы и подходы к изучению феномена языковой личности в следующих цитатах:

а) "Указанные трудности проникновения в бытие и функционирование языка личности обусловили не только отсутствие примера такого исследования, но также и неясность конкретных методов анализа, что тоже явилось одним из препятствий изучения языка личности. С моей точки зрения. методы эти должны быть в широком смысле слова социологическими, то есть базироваться на антиномии "личность – общество", так как природа самой личности социальна. <…> В изучении языка личности широко могут быть использованы проверенные уже методы конкретно-социологических исследований от саморегистрации и соучастия до наблюдений, личностного опроса, тестирования, анкетирования, интервьюирования, анализа личностных письменных документов – писем, дневников, рукописных альбомов, редакционных текстов и художественных произведений. Безусловно, конечно, и то, что в исследовании языка личности широкое применение должны найти и собственно лингвистические методы, включая лингвостатистику. В русском языкознании, кроме того, накоплен большой опыт территориально-диалектных обследований, методы которых – программный опрос и полевые наблюдения – могут быть использованы и при изучении социальных диалектов <…>. Кроме того, незаслуженно забытыми оказались методы исследования малограмотных написаний, широко применяемые когда-то представителями Казанской школы. Почти совсем не нашел применения в нашем языкознании метод "биографического анализа художественных произведений одного автора" [Г.О. Винокур. Биография и культура. М., 1927, с.80-81], хотя имеется обширная литература о языке и стиле писателей и поэтов" (Тимофеев В.П. Личность и языковая среда. Шадринск, 1971. С. 8–9);

|

|

|

б) "Изучение индивидуальной диалектной речи, особенно на лексическом уровне, возможно тогда, когда в распоряжении исследователя находятся речевые тексты (произведения) такой величины, которые позволяют квалифицировать их не как разрозненные элементы речи <…>, а как стабильный воспроизводимый язык, что в свою очередь предопределено рядом чисто методических условий при сборе лексических фактов и организации картотеки. Здесь надо иметь в виду: а) психологическую контактность между наблюдателем диалекта и его диалектным информантом; б) долговременность сроков наблюдения, которая в значительной мере определяет психологическую контактность…" (Коготкова Т.С. Заметки об изучении лексики в индивидуальной речи диалектоносителя (по материалам современных областных словарей) // Русские говоры: К изучению фонетики, грамматики, лексики. М., 1975. С. 287);

|

|

|

в) "После зачтения мною слова по словарю информант подтверждала или отрицала знание его, создавая для известных слов приходящие на память контексты (словосочетания, предложения). <…> Если слово было известно, информант легко создавала привычный контекст или, если слово многозначно, несколько контекстов - в словосочетании, в предложении, в диалоге, в ситуации и т.п. Например, алюминий? - "железо"; анатомия? грамматика? - "ребята вот в школе учат" <…>, восторг? - "знаю, по-нашему радость", впрячь? - "это ваш брат говорит, а мы "запрягчи". <…> Некоторые литературные слова отождествлялись с диалектными: <…> басистый, басовитый? - "баской", <…> глазет? - "взглядывает, смотрит" (в Словаре: вид парчи). <…> Были случаи определения смысла слов по составу морфем: безупречный? - "никого не упрекает"; беспосадочный? - "в огороде не садит". <…> Многочисленны случаи своеобразной диалектной огласовки литературных слов <…>: аванес, оптобус, антерес, валес, ерань, фамиль. Многие слова известны информанту, но непосильны для проговаривания: газифицировать, демонстрировать (фильм), <…> инвентаризировать ("это вот в ревизионной комиссии") и т.д. Эти слова необходимо признать известными информанту, но и они, конечно, должны быть отнесены только в его пассивный словарь слушания и понимания" (Тимофеев В.П. Диалектный словарь личности. Шадринск, 1971. С. 15–17);

г) "Какие бы другие методы получения образцов речи ни применялись (групповые беседы, анонимное наблюдение и т.п.), единственным способом получения достаточно доброкачественного материала о речи того или иного лица было и остается индивидуальное интервью с записью на пленку, т.е. путь открытого систематического наблюдения" (Лабов У. Исследование языка в его социальном контексте // Новое в лингвистике. Вып. 7. Социолингвистика. М., 1975. С. 121);

д) "Используя сциолингвистический портрет как метод описания речевых характеристик, нужно ли представлять эксплицитно все уровни и все факты языковой системы? По нашему мнению, нет. …многие языковые парадигмы, начиная от фонетической и кончая словообразовательной, оказываются вполне соответствующими общенормативным параметрам и поэтому интереса не представляют. Напротив, важно фиксировать ярко диагносцирующие ревые пятна" (Николаева Т.М. "Социолингвистический портрет" и методы его описания // Русский язык и современность. Проблемы и перспективы развития русистики. М., 1991. Ч. 2. С. 73);

е) "Практически языковая личность – это такой объект, который может быть исследован только на моделях. При попытке прямого изучения реальных лиц, конкретных индивидуальностей как языковых личностей мы сталкиваемся с двумя экстремальными случаями: либо мы обладаем исчерпывающей протокольной фиксацией произведенных этой личностью текстов, имея дело с творчеством писателя, либо, наблюдая за поведением конкретного человека, мы можем располагать достаточно полной картиной его действий, его поведения, его поступков на протяжении определенного отрезка времени, но лишены при этом необходимых данных о его речеупотреблении. (Сравните с этим отсутствие в нашем языкознании удовлетворительного описания хотя бы одного идиолекта реального носителя языка). Соединить же эти два контекста при наблюдении за реальными объектами не удается, а каждый из них в отдельности оказывается необходимым, но недостаточным для обобщения и типизации, для воссоздания структуры и закономерностей функционирования языковой личности. Методологически здесь прослеживается известная аналогия с традиционной задачей описания различных уровней и аспектов грамматического строя: для выявления устройства фонетического уровня достаточной оказывается 50-часовая запись звучащей речи, для описания морфологических правил и закономерностей объем исследуемых текстов должен быть существенно увеличен, а изучение синтаксической организации языка требует нового значительного расширения материала: при обращении же к семантике исследователю приходится оперировать материалом, покрывающим практически уже всеь словарь и грамматику. Когда же объектом изучения становится языковая личность, то в действие вовлекается, помимо структурных характеристик языка, и его прагматический аспект, а это требует параллельного и взаимосвязанного описания речеупотребления и условий его реализации, что поддается наблюдению на достаточно большом отрезке пространства и времени, охватывающем целый период жизни индивидуальности. Ясно, что такие массивы информации для их эффективной обработки могут быть только смоделированы" (Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М.: Наука, 1987. С. 237);

ж) "Представляется, что современный этап разработки проблемы "язык и личность" должен быть связан: <…>

с опорой на обширную базу первичных источников - текстов, полученных в первую очередь в результате долговременного наблюдения над речью реальных информантов (а не дискурса героев художественных произведений как модели языковой личности), с привлечением особых приемов сбора материала; <…>

с системным подходом к анализу полученных данных (недифференциальный принцип при сборе и описании языковых фактов; последовательное рассмотрение всех ярусов языка личности; комплексное разноаспектное исследование каждого из этих ярусов; соединение лексикоцентрического и текстоцентрического подходов к изучению идиолекта; сочетание объективного наблюдения над речью информанта с обращением к проявлениям его метаязыкового сознания)" (Иванцова Е.В. Феномен диалектной языковой личности: Дис. … д-ра филол. наук. Томск, 2002. С. 24).

9. На основе анализа текстов выделите обобщенные черты:

а) творческой языковой личности (№ 1, 9, 10, 17, 19);

б) диалектной языковой личности (№ 6–8, 12, 22–26);

в) просторечной языковой личности (№ 3–4);

г) языковой личности эмигранта (№ 18);

д) языковой личности ребенка на разных этапах его развития (№ 13–16).

10. Охарактеризуйте особенности произношения личности по текстам № 2, 6, 17, 18.

11. Пронаблюдайте грамматические особенности текста индивида в текстах № 2,3, 6, 17.

12. Проанализируйте специфику лексикона говорящих в любом из текстов № 1-26.

13. Отметьте яркие черты строения повествования в текстах № 1, 2, 9, 20, 25.

14. В текстах №№ 14, 17, 18, 19, 21 найдите проявления метаязыкового сознания. Классифицируйте их по языковым ярусам и формам проявления.

15. Какие элементы текстов № 1-26 дают материал для реконструкции мировоззрения языковых личностей?

16. Сравните тексты №№ 23–26, представляющие речь языковых личностей одного социолингвистического типа (носители архаического типа сибирского старожильческого диалекта, коренные жители одного села, люди близкого возраста). Выявите общие и индивидуальные особенности их речи.

17. Ознакомьтесь с фрагментами идиолектных словарей, отражающих речь конкретных языковых личностей.

Проанализируйте принципы их создания, характер отбора материала, структуру словарных статей.

Определите специфику каждого из словарей, их источниковедческие возможности и вклад в развитие лексикографии.

Составьте на основе анализа типологию существующих идиолектных словарей.

Какие типы словарей личности могут появиться в будущем?

ТЕКСТЫ

2015-04-01

2015-04-01 2484

2484