14. Ельнинский (усадебно-мемориальный) — кольцевой системы долин с

прилегающими склонами всхолмленной моренной равнины, группами камо-

вых холмов, развитой овражно-балочной сетью под разнообразными лесными,

луговыми и полевыми угодьями, с усадебным парком, с сохранившимися фраг-

Культурно-ландшафтное районирование

ментами господской усадьбы, многочисленными памятниками-свидетельствами 1941 г, трансформированной сельской застройкой дисгармонирующего характера; ассоциативный историко-культур-ный ландшафт с элементами целенаправленно созданного усадебноголандшафта.

К приоритетным (с точки зрения изучения, проектирования и развития) отнесены Бородинский, Центральный, Семёновский, Багратионовский и Ше-вардинский мемориально-экспозиционные комплексы. По ним был установлен алгоритм представления базовой информации, минимально необходимой для принятия решений и мониторинга состояния комплекса, и предложены основные направления действий. Базовая информация включала следующие данные: определение; границы; историко-мемориальная ценность; пространственная структура и основные композиционные элементы; эволюционные процессы; основные функции и использование; оценка современного состояния; направления сохранения и восстановления. Для организации и проведения технических работ была предусмотрена рабочая программа, где операционными единицами служили композиционные элементы конкретных культурно-ландшафтных комплексов и по каждому из них фиксировались: состояние, проблемы и угрозы, состав предусматриваемых мероприятий, исполнители, источники и объёмы финансирования, ожидаемые результаты.

|

|

|

В качестве примера представления базовой информации ниже рассмотрен ландшафтный комплекс Центральный.

Определение

|

Комплекс крутосклонных долин, придолинных моренных возвышенностей и камовых холмов под дигрессирующими полевыми угодьями и заросшими лесом оврагами, с многочисленными памятными местами, а также памятниками-свидетельствами и памятными знаками 1812и1941 гг., включая основную планировочную доминанту поля (Главный монумент) и центр музейной деятельности; ярко выраженный ассоциативный культурный ландшафт с элементами естественно сформировавшегося сельского.

Границы

| Главный монумент Бородинского поля с могилою князя П. И. Багратиона. Литография |

Территория выделяется в комплекс как особый участок оборонительной позиции и боевых действий 1812 г. Участок имеет субширотное простирание с юго-запада на северо-восток. Границы опре-

Культурный ландшафт как объект наследия

|

|

|

делены с учётом природных элементов ландшафта: юго-западная граница — по линии соприкосновения русских егерей с французами, что совпадает с опушкой лесного массива по левому берегу приустьевой части Семёновского ручья; восточная — между войсками, находившимися на позиции, и резервами, располагавшимися за одним из правобережных оврагов ручья Стонец; северная и северо-западная — по оборонительному рубежу, правому берегу реки Колочь и долине ручья Стонец, южная и юго-восточная — вдоль мелких ручьёв и подножия моренных холмов на стыке расположения 7-го и 8-го пехотных корпусов русской армии.

Мемориальная ценность

В 1812 г. территория комплекса (356 га) являлась частью Бородинской земельной дачи и представляла собой полевые угодья (пашня, пойменные сенокосы) с участком дровяного леса и сетью просёлочных дорог. Общий рельеф местности носил сглаженный характер, что затрудняло восприятие его отрицательных форм (овраги, лощины) с дальнего расстояния. Сочетание лесного участка и глубоких болотистых оврагов западной части данной местности с возвышенностями и открытыми пространствами восточной её части препятствовало развёртыванию и продвижению наступающих войск и давало локальное преимущество обороняющейся стороне.

Это одно из главных мест Бородинской битвы. Здесь, на стыке 1-й и 2-й армий, находился центр русской позиции, включавший в себя один из важнейших опорных пунктов — Красный холм (Курганная высота) с сооружёнными на нём перед сражением 25 августа артиллерийскими укреплениями — люнетом (батарея Раевского, Большой редут).

В день 26 августа здесь происходили следующие важнейшие события: оборонительные действия русских войск, временный захват батареи Раевского пехотой Е. Богарне, возвращение батареи в результате атаки А. П. Ермолова, пленение генерала Ш.-А. Бонами и смерть генерала А. И. Кутайсова; захват Курганной высоты французской кавалерией и пехотой, гибель генерала О. Коленкура и пленение генерала П. Г. Лихачёва, безуспешные попытки кавалерии противника прорвать русскую позицию восточнее ручья Огник, приезд Наполеона и его решение отказаться от продолжения атак с использованием последнего резерва — Старой гвардии.

Осенью 1941 г. здесь были построены военно-оборонительные сооружения 36-го укрепрайона. В боевых действиях в октябре 1941 г. они не использовались. В восточной части комплекса располагались на открытых позициях артиллерийские подразделения, которые вели огонь по немецким танкам, прорывавшимся к Можайскому шоссе 15—17 октября. В 1942 г. здесь были построены новые укрепления, которые содержались в состоянии боевой готовности до весны 1943 г.

Пространственная структура историко-культурного ландшафта и его композиционные элементы

Планировочное положение Центрального комплекса буквально соответствует своему наименованию. Он жёстко связан с основной природной планировочной осью поля — рекой Колочь — и с одной из главных локальных градостроительных планировочных осей — дорогой, соединяющей Можайское шос-

Культурно-ландшафтное районирование

се с железнодорожной станцией Бородино. Дорога с лесозащитными полосами делит территорию по оси север — юг. Основной визуальной и планировочной доминантой комплекса и всего поля является Главный монумент на Красном холме, возвышающийся на 28 м над уровнем земли и хорошо фиксируемый по украшающей его отсвечивающей золотом главке. Он размещается примерно по центру комплекса и просматривается со многих окрестных высот и возвышенных равнин. Визуально и функционально он связан с другими комплексами приоритетной группы, от Красного холма визуально доступны соседние Бородинский, Горкинский, Семёновский и Багратионовский ландшафтные комплексы. В то же время с трёх сторон эта местность окружена эрозионными врезами ручьёв и реки, имея свободный доступ только с юго-востока, со стороны д. Семёновской. Функционально-планировочной доминантой территории является архитектурно-мемориальный комплекс Бородинского музея, расположенный на выположенном участке западнее Красного холма, по другую сторону дороги. Другим важным планировочным акцентом служит группа памятных знаков на возвышенной равнине восточнее, на фоне группы молодых берёз. Музейный посёлок расположен ближе к Семёновскому ручью, одноэтажная застройка и озеленение делают его визуально закрытым с основных обзорных точек.

|

|

|

Ведущие композиционные элементы историко-культурного ландшафта:

¨ памятники-свидетельства 1812 года — восстановленная часть батареи

Раевского и заросший лесом артиллерийский окоп, 5 могил русских уча-

стников сражения с надгробиями и несколько братских могил, места рас-

положения которых известны приблизительно, культурный слой зоны

активных боевых действий;

¨ памятники-свидетельства 1941—1942 гг.— 14 дотов, заросших лесом,

противотанковые рвы и окопы, братская могила воинов 5-й армии с над-

гробием;

¨ памятные места 1812 года — крутосклонный поросший лесом участок

берега реки Колочь и несколько оврагов, заросших лесом, Красный холм,

агромассивы (сенокосы, пашни), Семёновский лес (13 квартал), полевые

дороги;

¨ памятные знаки — Главный монумент, архитектурно-мемориальный

комплекс Бородинского музея с его основной экспозицией, 8 памятни-

ков русским воинским формированиям, памятник-танк.

Современные композиционные элементы культурного ландшафта:

посёлок Бородинского музея (14 одноэтажных домов), шоссе с лесозащитными полосами, воздушная линия электропередачи, зона приёма посетителей (автостоянки, туалет, визит-центр)

Эволюция ландшафтного комплекса

Мемориальная ценность места определила целенаправленность дальнейшего развития ландшафта, его целенаправленную эволюцию в процессе семантического обогащения пространства, внесения в него определённой символики и новых функций, усиливших его информативность. В то же время развивались разрушительные процессы, ведущие, напротив, к снижению информативности и целостности.

|

|

|

Культурный ландшафт как объект наследия

Исторически обусловленные изменения:

¨ срытие вершины Красного холма и уничтожение северной части батареи

Раевского (при установке памятника в 1837—1839 гг.);

¨ установка значительного количества памятных знаков (1839, 1912 гг.);

¨ воссоздание Главного монумента (1987 г.) после его уничтожения

(1932 г.);

¨ создание и развитие архитектурно-мемориального комплекса Бородин-

ского музея (1839, 1912, 1962 гг.).

Процессы дигрессии ландшафта (в значительной мере характерной для всего Бородинского поля):

¨ естественное разрушение земляных укреплений (оседание брустверов,

заплывание рвов, зарастание травой и кустарником);

¨ утрата визуальных признаков братских могил (оседание насыпей, рас-

пашка этих мест, не обозначенных памятными знаками);

¨ разрушение культурного слоя поля сражения (регулярная распашка

полей);

¨ увеличение облесённости территории (лесопосадки в Семёновском

лесу);

¨ восстановление пойменной древесной растительности;

¨ посадка и разрастание лесозащитных полос вдоль автодорог;

¨ деградация пашенных и сенокосных угодий, зарастание полей древесной

растительностью (с 1990-х гг.);

¨ строительство музейного поселка (1940—1970-е гг.);

¨ строительство автодороги с высокой насыпью и мостом (1960-е гг.).

Основные функции и использование

Основным назначением территории является её использование в музейных целях. Это целостный объект показа с акцентом на памятниках-свидетелях и

|

памятных знаках двух Отечественных войн. Это центр приёма посетителей и организации экскурсий. Ежегодная посещаемость — около 100 тыс. человек.

| Памятник, установленный в 40-е годы на месте уничтоженного в 1932 г. первоначального памятника — Главного монумента |

Часть земель в границах ком-

плекса, а именно 13,8 га изъяты

из хозяйственного пользования

и переданы музею (усадьба Бо-

родинского музея, участки вокруг

памятных знаков, поле вокруг

Красного холма). Сельскохозяйственные угодья, принадлежащие АО «Бородино» и фермерам, занимают 240 га, используются как пашня и сенокосы с разной интенсив-ностью, в зависимости от плодородия и формы собственности на землю. Лесные земли находятся

| Культурно-ландшафтное районирование |

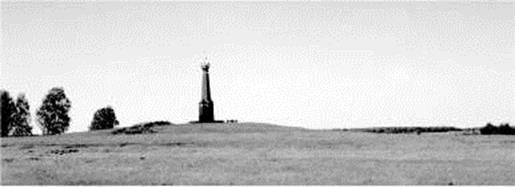

| Восстановленный в 1987 г. Главный монумент на Красном холме (фото М. Кулешовой) |

в пользовании Бородинского лесхоза, занимают 77,3 га и отнесены к лесам исторического значения.

Оценка современного состояния

Ландшафтный комплекс сохранил основные параметры целостности и аутентичности в качестве ассоциативного культурного ландшафта. В то же время исторический культурный слой 1812 года в значительной степени утратил целостность из-за наложения исторического слоя 1941-42 гг. и функционально необходимых элементов современного культурного ландшафта. По плотности насыщения визуально вычленяемыми элементами на данном участке поля сражения преобладают элементы 1941—43 гг. (доты, памятник-танк), однако их положение на местности и формы ретушируются рельефом и растительностью. Первостепенное ассоциативное значение здесь имеют природные элементы и Главный монумент. В этой связи особо актуальной становится угроза утраты основных натуроморфных характеристик в результате разрастания древесно-кустарниковой растительности вдоль эрозионных врезов и западин, а также дигрессия полевых угодий из-за отсутствия должного ухода за ними.

Пути сохранения и восстановления ландшафтного комплекса

1. Сохранение культурного слоя поля сражения вокруг Красного холма.

Необходимо произвести археологическую разведку для определения насыщенности культурного слоя артефактами военного происхождения, определения глубины их залегания и уточнения границ. Следующие этапы — постановка на государственный учёт, определение режима содержания и контроль за его выполнением. Эти работы, включая отчуждение земель и создание многолетних искусственных сенокосов на полях, прилегающих к Красному холму, предлагается осуществить в первоочередном, экспериментальном порядке.

2. Сохранение открытых пространств (полей) от зарастания.

В настоящее время проблема может быть решена без особо значительных затрат путём вырубки кустарника на краях полей и регулярного сенокошения пользователями. Если в ближайшие 3—5 лет это производиться не будет, то возникнет необходимость отчуждения этих полей и их обработки музеем-заповедником.

3. Восстановление оврага ручья Огник как необходимого объекта показа.

Культурный ландшафт как объект наследия

Вырубку 1-го и 2-го яруса леса, начатую в 2000 г., необходимо продолжить до полной расчистки оврага от древесной растительности с оставлением кустарника. Это позволит не только восстановить один из основных природных элементов историко-культурного ландшафта 1812 г., но и восстановить и сделать объектом показа артиллерийский окоп, а также восстановить визуальную связь между важнейшими объектами русской позиции.

4. Восстановление визуально-пространственных связей между обзорными

точками экскурсионного маршрута и основными объектами показа истори-

ко-культурного ландшафта центральной части Бородинского поля.

Проблему предлагается решить путём замены древесных лесозащитных полос вдоль шоссе на кустарниковые, а также через проведение ландшафтно-восстановительных рубок в смотровых коридорах между соседними комплексами на экскурсионных маршрутах.

5. Усиление ассоциативности комплекса как историко-культурного ланд-

шафта поля Бородинского сражения.

Образное представление о событиях, происходивших здесь в 1812 г., должно быть создано в новой основной экспозиции «Битва гигантов».

6. Создание условий для приёма и обслуживания посетителей, а также ре-

гулируемого размещения туристических групп.

Проблема решается реализацией проекта благоустройства центральной части Бородинского поля (Институт «Спецпроектреставрация», 2000), включая оборудование визит-центра. Для регулирования расположения туристических групп (в палатках) необходимо определить места их возможного расположения и порядок использования владельцами территорий.

7. Перенос или реконструкция посёлка Бородинского музея.

Для решения проблемы необходима разработка специального проекта, включая юридическое обоснование и экономические расчёты.

4

Управление

культурными ландшафтами

как объектами наследия

4.1 Управление культурными ландшафтами

на охраняемых территориях

| Т |

Кулешова М. Е.

2015-05-05

2015-05-05 391

391