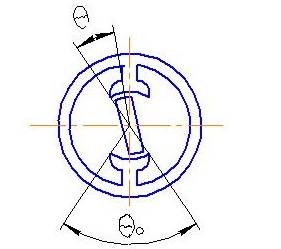

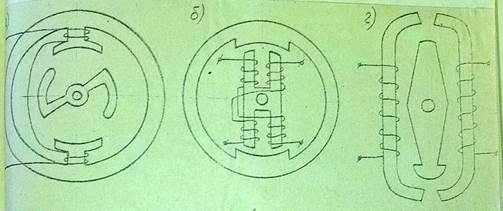

Вводные замечания. Электромагнитный ДМ состоит из сердечника, якоря и катушки. Сердечник и якорь выполняют конструкционной или кремнистой стали, а также из железа Армко. В случае, когда ДМ работает на переменном токе, применяют листовую электротехническую сталь, пермаллой, а также сталь марки ХВП. По конструктивному исполнению различают: ДМ с повторным якорем, ДМ клапанного типа и соленоидного типа (рис.1)

Рис. 1. Конструктивные схемы электромагнитных ДМ.

На рис. 1. Схемы б) и в) используются во вспомогательных механизмах, например, в арретирующих устройствах, механизмах включения муфт и т.п.

1.1 Вращающий момент.

При инженерных расчетах потоками рассеяния можно пренебречь и уравнение вращающего момента записать в виде:

где: i – ток, протекающий через обмотку Э.М.

L0 – коэффициент самоиндукции, вычисленный по магнитному потоку в воздушном зазоре,

θ – угол поворота якоря Э.М.

При насыщенной системе магнитное сопротивление воздушного зазора обычно значительно больше магнитного сопротивления сердечника и якоря. Пренебрегая сопротивление железа, имеем:

|

|

|

где:  - число витков катушки,

- число витков катушки,

- проводимость воздушного зазора.

- проводимость воздушного зазора.

Подставим (2) в (1):

Если Э.М. питается постоянным током, то величина тока определяется напряжением, подаваемым на обмотку и сопротивлением обмотки, но не зависит от угла поворота якоря, т.е.:

Если величину момента мерить в (г. См), то

При питании Э.М. переменным током и при неизменной величине напряжения, сила тока в обмотке зависит от угла поворота якоря.

Если пренебречь потерями энергии в магнитопроводе и омическим падением напряжения в обмотке, то:

где: U – подведенное напряжение (эффективное),

Е – э.д.с. в обмотке,

f – частота питающего напряжения,

Фmax – амплитуда магнитного потока, связанного с обмоткой.

С другой стороны, если пренебречь, как и ранее, магнитным сопротивлением сердечника и якоря, то:

где Уmax – амплитудное значение тока в обмотке.

Исключим из (6) и (7) значение Фmax и получим:

Подставим значение L0 и Уmax в формулу (3) и выполнив преобразования, найдем, что амплитудное значение электромагнитного момента выражается:

Т.к. U = Umax·sin  t, то во времени:

t, то во времени:

Таким образом, корректирующий момент имеет постоянную и переменную составляющие. Наличие переменной составляющей благоприятно влияет на работу всей системы.

Значение проводимости воздушного зазора  , а следовательно, и величина момента существенно зависят от профиля якоря.

, а следовательно, и величина момента существенно зависят от профиля якоря.

В простейшем случае профиль якоря очерчен по дуге окружности (рис.2).

В этом случае:

При питании постоянным током будем иметь:

Рис.2. Профиль якоря.

|

|

|

При питании переменным током:

В обоих случаях момент обращается в нуль при совпадении оси якоря с осью полюсов.

Данный профиль обеспечивает работу в области малых углов θ не превышающих θ0.

Если требуется большой угол, тогда нужно профиль очертить по спирали, гиперболе и т.п.

В этом случае удается получить значения углов θ до 120  150°.

150°.

1.2. Конструктивные разновидности Д.М. с поворотным якорем.

Конструктивные схемы ДМ приведены на рис.3.

Рис. 3. Варианты конструктивных схем электромагнитных ДМ.

Схема а) применяется с целью уменьшения веса якоря. На оси гироприбора устанавливают два подобных ДМ, каждый из которых создает момент определенного знака.

В схеме б) использована Н-образная форма якоря.

В зависимости от того, в какую пару из двух последовательно соединенных обмоток подается ток, электромагнит развивает момент того или иного знака.

Недостатки этих схем: малый угол поворота и большой вес подвижных элементов. Максимальный угол поворота порядка  10°.

10°.

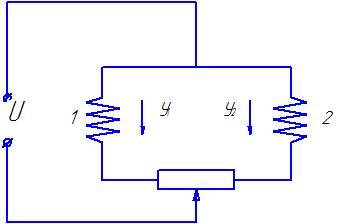

Катушки датчика по схеме г) могут быть включены дифференциально (рис.4).

Рис.4. Дифференциальная схема включения (движок потенциометрического ДУ связан с ЧЭ гироприбора).

2015-05-06

2015-05-06 375

375