Целью работы является исследование характеристик одно и двухполупериодных выпрямителей, С и RC фильтров.

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

2.1. Общая характеристика выпрямителей

Выпрямителем называется устройство, преобразующее переменное напряжение в постоянное. Основные типы выпрямителей – однополупериодный и мостовой двухполупериодный.

Основными параметрами выпрямителей являются:

1. Среднее значение выпрямленного напряжения Uн.ср.

2. Частота пульсаций выпрямленного напряжения fn.

3. Максимальное значение обратного напряжения на диодах выпрямителя Uобр.м.

4. Средний за период ток вторичной обмотки трансформатора I2ср.

5. Коєффициент пульсаций Кп – отношение амплитуды напряжения первой гармоники U1г.м. к среднему значению выпрямленного напряжения Uн.ср.

Основные параметры выпрямителей представлены в таблице. При этом использованы следующие обозначения:

U2 – действующее значение напряжения вторичной обмотки трансформатора (т.е. входного напряжения выпрямителя).

|

|

|

fc – частота питающей сети. Для промышленной сети fc = 50 Гц.:

Таблица

Основные параметры выпрямителей

| Uн.ср. | fn | Uобр.м. | 12ср | kn | |

| Однополупериодный |  p U2 p U2

| fc | U2  =p Uн.ср. =p Uн.ср.

| Uн.ср Rн | p/2 |

| Двухполупериодный | 2  p U2 p U2

| 2fc | U2  =Uн.ср.p/2 =Uн.ср.p/2

| 2/3 |

Из таблицы видно, что двухполупериодный выпрямитель обладает лучшими характеристиками по сравнению с однополупериодным.

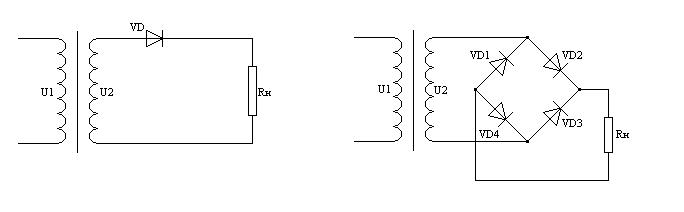

Схема рассмотренных выпрямителей приведена на рис.1.

a) a)

| б) |

Рис. 1. Схема однополупериодного (а) и мостового двухполупериодного (б) выпрямителей.

2.2. Общая характеристика фильтров.

Фильтр – устройство для уменьшения пульсаций выпрямленного напряжения. Наиболее часто используют С и RC фильтры.

Эффективность фильтра можно определить коэффициентом сглаживания пульсаций: q = Кп.вх. / Кп.вых.

Где Кп.вх. и Кп.вых. – коэффициенты пульсаций на входе и выходе фильтра.

|

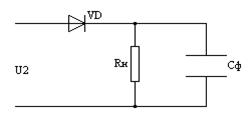

Схема С – фильтра показана на рис.2 на примере однополупериодного выпрямителя.

Рис.2 Схема С – фильтра.

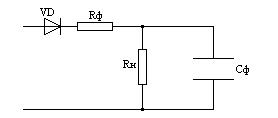

На рис. 3 приведены диаграммы работы С – фильтра.

|

Рис.3 Диаграмма работы С – фильтра

В момент времени t1 напряжение Uн=Uc сравнивается с мгновенним значением напряжения U2, диод открывается и конденсатор Сф заряжается от источника питания (интервал t1 – t2). При этом постоянная времени заряда tэ имеет вид:

tэ = Сф * (Rд +Rтр.2) (1)

где Сф - емкость конденсатора Сф;

Rд - прямое сопротивление диода;

Rтр.2 – сопротивление вториичной обмотки трансформатора.

Т.к. Rд и Rтр2 имеют малую величину, заряд конденсатора до амплитудного значенияU2м происходит быстро, но при этом в цепи диода и вторичной обмотке трансформатора возникают импульсы тока I2 = Iд.

|

|

|

В момент t2 напряжение Uн = Uс превышает мгновенное значение напряжения U2, диод закрывается и конденсатор Сф разряжается, отдавая энергию в нагрузку (интервал t2 –t1). При этом напряжение Uc = Uн изменяется по закону:

U(t) = U2м * е-е/Rн *Сф

Где величина Rн * Сф = t раз. – постоянная цепи разряда

Пульсацию напряжения DU можно определить:

DU = U2м (1- е –t/Rн *Сф )

Таким образом, нагрузка поочередно питается от источника напряжения (t1 –t2) и от кондесатора Сф (t1 –t2) и от конденсатора Сф(t2 –t3).

Анализируя зависимость пульсаций напряжения DU от величины Сф и Rн можно сделать вывод, что при увеличении Rн*Сф величина DU снижается. Наличие импульсов тока в цепи диода является существенным недостатком С – фильтра, т.к. в случае превышения максимального прямого тока диода он может выйти из строя. Для уменьшения отмеченного недостатка применяют RC – фильтр, схема которого показана на рис.4.

|

Рис.4 Схема RC фильтра

В отличие от С –фильтра, последовательно с нагрузкой включен резистор Rф. При этом постоянная времени заряда увеличивается:tзар = Сф * (Rд + Rтр.2 + Rф) где

Rф - сопротивление резистора Rф.

Сф - емкость конденсатора Сф;

Rд - прямое сопротивление диода;

Rтр.2 – сопротивление вторичной обмотки трансформатора.

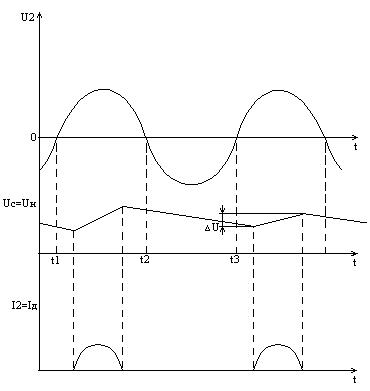

Диаграмма работы такого фильтра приведена на рис.5.

Рис.5 Диаграмма работы RC –фильтра

Работа RC – фильтра аналогична предыдущему С- фильтру, но введение Rф увеличило tзар, уменьшило DU и снизило величину импульсов тока Iд. При этом на резисторе Rф рассеивается бесполезная мощность. Рекомендуется выбирать:

Rф (0,1 – 0,2) *Rн

Коэффициент сглаживания q в случае RC – фильтра можно определить выражением:

Q= 2p* fн*Сф*Rф/ (I+Rф/Rн)

2.3 Внешняя характеристика источника питания

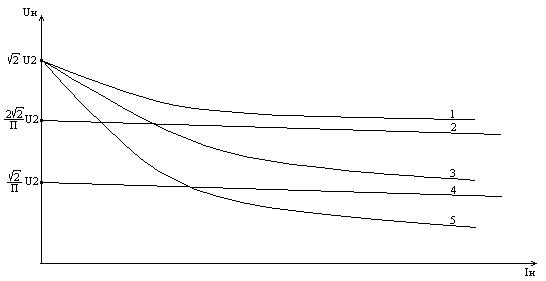

Внешней характеристикой источника питания называется зависимость его выходного напряжения от тока нагрузки. В случае, если источник питания выполнен в виде выпрямителя и фильтра, выходные характеристики для различных схем выпрямителя и фильтров приведены на рис.6.

|

1 – Двухполупериодная с С фильтром

2 – Двухполупериодная без фильтра

3 – Однополупериодная с С фильтром

4 – Однополупериодная без фильтра

5 – С RC фильтром

Рис.6. Внешняя характеристика источника питания

При увеличении тока нагрузки выходное напряжение уменьшается. Степень его уменьшения характеризуется дифференциальным выходным сопротивлением Rдиф:

Rдиф = d Uн / d Iн

где d Uн и d Iн - приращения напряжения и тока.

Причина снижения выходного напряжения – увеличение падения напряжения на обмотке трансформатора, сопротивлении диодов выпрямителя и резисторе фильтра.

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

3.1 Описание лабораторного макета.

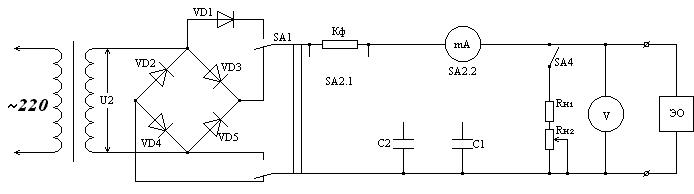

В работе использован макет, схема которого представлена на рис.7.

Рис. 7 Схема лабораторного макета.

На передней панели макета расположены:

1.Переключатель типа выпрямителя ОДНОПОЛУПЕРИОДНЫЙ и ДВУХПОЛУПЕРИОДНЫЙ - SA1/

2.Переключатель типа фильтра С и RC - SA2.

3. Тумблер БЕЗ ФИЛЬТРА - С ФИЛЬТРОМ - SA3.

4. Резистор ТОК НАГРУЗКИ (Rн ) – регулировка тока нагрузки.

5. Тумблер НАГРУЗКА ВКЛ. - SA4 -включение нагрузки.

6. Измерительные приборы:

U - измерение напряжения на нагрузке (предел – 20 В);

мА – измерение тока нагрузки (предел – 50 мА).

7. Тумблер СЕТЬ и индикатор включения.

8. Разъём ОСЦИЛЛОГРАФ для подключения осциллографа.

3.2 Порядок выполнения работы:

1 Подключить осциллограф к соответствующему разъёму.

2 Включить макет.

3 Тумблер НАГРУЗКА ВКЛ. включить.

4 Установить режим измерений: однополупериодный выпрямитель без фильтра.

5 Получить на экране осциллографа устойчивое изображение. Определить частоту пульсаций и сравнить с ожидаемой.

6 Определить значение напряжения холостого хода Uхх .при отключенной нагрузке

|

|

|

7 Включить нагрузку и снять внешнюю характеристику источника питания, т.е. зависимость выходного напряжения от тока нагрузки. Результаты занести в таблицу.

8 Выключить нагрузку.

9 Включить С фильтр.

10 Повторить п.5,6,7,8. Определить зависимость пульсаций напряжения от нагрузки.

11 Перевести переключатель типа фильтра в положение RC.

12 Повторить п.5,6,7,8.

13 Повторить измерения для двухполупериодной схемы (без фильтра, с С фильтром, с RC фильтром).

14 Зарисовать в тетради осциллограммы напряжений однополупериодного и двухполупериодного выпрямителя с фильтром и без фильтра (всего 4 сигнала).

15 По полученным данным построить на одном рисунке выходные характеристики для шести измерений и определить выходное сопротивление Rвых.диф.: Rвых.диф. = DUвых/D1нагр где DUвых – измерение выходного напряжения при изменении тока нагрузки на величину D1нагр.

16. Построить зависимости напряжения пульсации от тока нагрузки для С и RC фильтров (восемь измерений).

3.3 Оформление отчета

Отчет содержит цель работы, схему лабораторного макета, таблицы и графики внешних характеристик, осциллограммы напряжений, значения выходных сопротивлений, выводы по работе.

Литература.

1. Герасимов В.Г. Основы промышленной электроники. М Высшая школа, 1986 – 335с.

2. Прохорский А.А. Основы автоматики и телемеханики. М. Высшая школа, 1977 – 207с.

3. Конспект лекций по курсу.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7

ИССЛЕДОВАНИЕ УСИЛИТЕЛЬНОГО КАСКАДА НА ТРАНЗИСТОРЕ

ПО КУРСУ «ОБЩИЕ ОСНОВЫ КРИОЭЛЕКТРОНИКИ»

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

Целью работы является изучение усилительного каскада на транзисторе по схеме с общим эмиттером и фиксированным током базы, а также исследование характеристик при различных статических режимах.

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ.

2.1 Общая характеристика усилителей

Электронным усилителем называется устройство для увеличения тока, напряжения или мощности электрических сигналов, поступающих на его вход.

Увеличение мощности сигнала в усилителе происходит за счет преобразования энергии источника питания. Это преобразование осуществляется с помощью активных элементов (биполярных или полевых транзисторов, интегральных микросхем и др.). Входной сигнал управляет работой активных элементов.

|

|

|

Источники входных сигналов могут быть различные устройства: микрофон, фотоэлемент, пьезоэлемент, термопара, предыдущий усилитель и др. Сигнал поступает в усилитель через электрическую цепь, которая называется входной или входной усилителя. Электрическая цепь, в которой образуется усиленный сигнал, называется выходным или выходным усилителя. Для выделения усиленного сигнала в выходную цепь включается нагрузка, корой может быть резистор, колебательный контур, обмотка трансформатора и др. Различают нагрузки по постоянному и по переменному току. Для разделения нагрузок по постоянному и переменному токам применяются разделительные конденсаторы и трансфоматоры.

Простейший усилитель (рис.1) содержит один активный элемент. Этот элемент вместе с присоединенными к нему пассивными элементами выполняет функцию усилителя подаваемого на него электрического сигнала и называется каскадом усиления или усилительным каскадом. Усилитель может состоять из нескольких каскадов усиления, т.е. быть многокаскадным.

|

Рис. 1. Структурная схема усилительного каскада

Электронные усилители можно классифицировать по ряду признаков:

1)по типу используемых активных элементовусилители делятся на ламповые, транзисторные, усилители на интегральных микросхемах и комбинированные;

2)по роду усиливаемых сигналов различают усилители непрерывных (гармонических) и импульсных сигналов;

3)по ширине полосы частот усиливаемого сигнала усилители подразделяются на усилители переменного и медленно меняющегося напряжения. Усилители переменного напряжения в свою очередь делятся на усилители звуковой (низкой) частоты, усилители высокой частоты, широкополосные и узкополосные;

4)по используемому режиму работы активных элементов различают два класса усилителей: усилители с линейным и нелинейным режимами работы;

5)по параметру усиливаемого сигнала усилители подразделяются на усилители напряжения, усилители тока и усилители мощности;

6)по виду используемых связей усилителя с источником входного сигнала и нагрузкой, а также между отдельными каскадами в многокаскадных усилителях бывают усилители с резисторно-емкосстными, трансформаторными, оптронными и гальваническими связями.

2.2 Основные параметры и характеристики усилителей

Основными параметрами усилителей являются:

1. Коэффициент усиления – отношение сигнала на выходе к сигналу на входе. Различают коэффициент усиления по напряжению, току и мощности.

КU = Uвых/Uвх; К1 = 1вых/1вх; Кр = Рвых/Рвх.

В многокаскадном усилителе с п каскадами:

К = К1 * К2 * ……* Кп

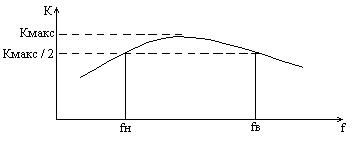

2. Рабочий диапазон частот – интервал между частотами fн и fв, на которых коэффициент усиления снижается в  раз по сравнению с его максимальным значением.

раз по сравнению с его максимальным значением.

3. Входное сопротивление Rвх:

Rвх = DUвх / D1вх,

где DUвх и D1вх – приращения входного напряжения и тока.

4. Максимальная выходная мощность:

Рмакс = Uвых.макс2/ 2 *Rнагр

Где Uвых.макс – амплитуда выходного напряжения,

Rнагр. – сопротивление нагрузки.

5. Коэффициент полезного действия:

h = Рвых / Ро

где Рвых – мощность на нагрузке,

Ро – мощность, потребляемая от источника питания.

Основными характеристиками усилителей являются:

1. Амплитудно-частотная характеристика (АХЧ) – зависимость модуля коэффициента усиления усилителя от частоты (рис.2).

|

Рис.2. АЧХ усилителя

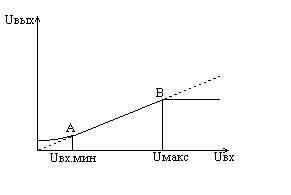

2. Амплитудная характеристика – зависимость выходного напряжения от входного (рис.3).

|

Рис. 3. Амплитудная характеристика усилителя.

3.

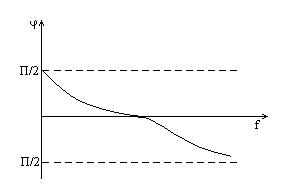

|

Фазочастотная характеристика усилителя (ФЧХ) – зависимость сдвига фаз между выходным и входным напряжениями от частоты при действии на входе гармонического сигнала (рис.4).

Рис. 4. ФЧХ усилителя

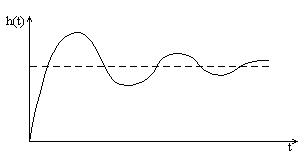

4. Переходная характеристика - зависимость выходного сигнала от времени при ступенчатом изменении сигнала на входе. Строится, как правило, в нормированном виде как отношение мгновенных значений сигнала на выходе усилителя к их значениям в установившемся режиме.

h (t) = U вых (t) / Uвых. установ.

|

Рис. 5 Нормированная переходная характеристика усилителя

Рис. 5 Нормированная переходная характеристика усилителя

2.3 Схемы включения транзистора в усилительных каскадах

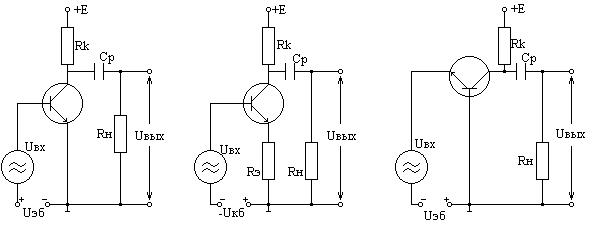

В зависимости от того, какой из электродов транзистора является общей точкой по переменной составляющей для входной и выходной цепей, различают три вида усилительных каскадов: с общим эмиттером (ОЭ), общим коллектором (ОК) и общей базой (ОБ) (рис.6).

Рис.6. Схемы включения транзисторов

а) ОЭ; б) ОК; в) ОБ

Схема с общим эмиттером обеспечивает усиление сигнала по току, напряжению и мощности, с общим коллектором – по току и мощности, с общей базой –по напряжению и мощности.

2.4 Схема с общим эмиттером и фиксированным током базы.

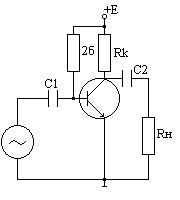

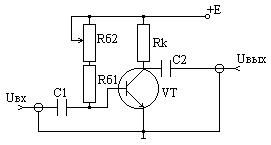

Схема с общим эмиттером является основной схемой включения транзистора (рис.7).

|

Рис.7 Усилительный каскад на транзисторе по схеме с общим эмиттером и фиксированным током базы

Входной сигнал поступает на базу через разделительный конденсатор С1, а выходной снимается с коллектора через конденсатор С2.

СТАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ:

Ток базы покоя 1бп задается выражением:

1бп = (Е – Uэб )/ Rб

где Е - напряжение источника питания,

Uэб – напряжение эмиттер – база,

Rб- сопротивление резистора в цепи базы.

Т.к. Uэб << Е, то 1бп» Е / Rб и не зависит от типа транзистора. В цепи коллектора протекает ток потоков 1кп:

1кп = h21э * 1бп

где h21э – статический коэффициент передачи тока.

С другой стороны:

Uкп = Е - 1кп * Rк

где Uкп – напряжение на коллекторе в состоянии покоя,

Rл - сопротивление резистора в цепи коллектора.

Т.о. получаем:

Uкп = Е – h21э * Е / Rб

Изменяя величину Rб, можно изменять напряжение покоя на коллекторе.

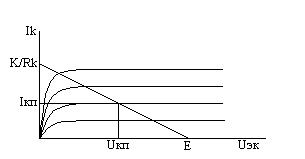

Для анализа работы усилителя построим на выходной характеристике (рис.8) линии нагрузки для случая Rн = ¥

|

Рис. 8 Выходная характеристика транзистора по схеме с ОЭ и

линия нагрузки

|

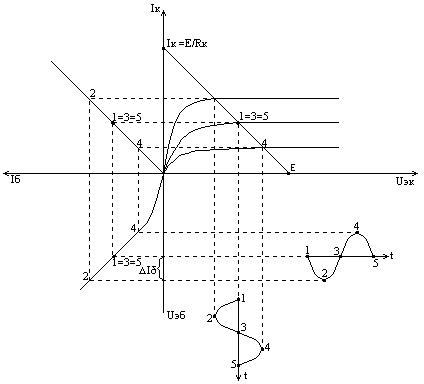

Диаграмма, поясняющая принцип работы усилительного каскада с общим эмиттером, приведена на рис.9.

Рис. 9 Диаграмма работы усилителя по схеме с ОЭ

В первом квадрате показаны выходная характеристика и линия нагрузки. Во втором – передаточная характеристика:

1к = h21э* 1б

В третьем квадрате показана входная характеристика – зависимость тока базы1б от напряжения эмиттер – база Uэб

Статический режим (режим покоя) – точка 1 – Uэбп - 1бп – 1кп – Uкп.

Входной сигнал поступает на базу через разделительный конденсатор и накладывается на статический режим. При этом для точки 2 имеем:

Uвх = Uвх.макс.; 1б = 1бп + D 1б ; 1к = 1кп + D 1к.

Т.к. Uк = Е – (1к * Rk), имеем:

Uk2 = E – Rk * (1кп +D1к) = Uкп - DUвых.

Для точки 4:

Uвх = -Uвх.макс.; 1б = 1бп - D1б; 1к = 1кп - D1к.

Uк4 = Е – Rп * (1кп - D1к) = Uкп + DUвых.

Т.о. выходной сигнал находится в противофазе со входным. Усилительный каскад с фиксированным током базы обладает низкой температурной стабильностью, т.к. при изменении температуры изменяется величина h21э, что приводит к изменению Uкп. Для устранения указанного недостатка применяют схемы эмиттерной и коллекторной стабилизации.

Для получения максимальной амплитуды выходного напряжения необходимо обеспечить напряжение покоя на коллекторе близким к половине напряжения питания (режим А).

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

В ходе лабораторной работы необходимо:

3.1 Используя макетную плату, смонтировать из имеющихся элементов схему усилителя (рис.10).

|

Rб1= 68 кОм, R62= 150 кОм, Rк = 4,7 кОм,

С1 = С2 = 0,15 мкФ, VT - МП 101.

Рис. 10 Схема исследуемого усилителя

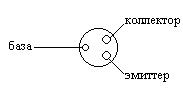

Цоколевка транзистора МП 101

|

(со стороны выводов)

3.1 Подключить на вход усилителя генератор ГЗ –102 и вольтметр ВЗ-38, а к выходу – осциллограф С1-76 и вольтметр ВЗ-38.

3.2 Подключить макет к источнику питания.

3.3 Изменяя сопротивление резистора R 62, установить напряжение на коллекторе равным 0,25 * Е (где Е = 12 В – напряжение питания).

3.4 Снять амплитудную характеристику при f = 1000Гц. Входной сигнал установить от минимального значения Uвх = 1мВ до появления видимых искажений выходного напряжения.

3.5 Повторить п.п. 3.3 и 3.4 для Uкп = 0,5 * Е и 0,75 *Е.

3.6 Построить амплитудные характеристики и объяснить их.

4. ОТЧЕТ

Отчет должен содержать схему усилителя, методику расчета статических характеристик и результаты эксперимента.

ЛИТЕРАТУРА

1.Галкин В.И. Промышленная электроника. – Минск, Вышейшая школа,1989.

2.Малахов В.П. Электронные цепи непрерывного и импульсного действия. -Киев – Одесса, Лыбидь, 1991.

3.Герасимов В.Г. и др. Основы промышленной электроники. Москва, Высшая школа,1986.

2015-05-06

2015-05-06 534

534