1) Понятие о процессе и представление луча процесса на диаграмме

Влажный воздух, подаваемый в помещение, может подвергаться разным видам обработки: нагреванию, охлаждению, осушению, увлажнению. На l-d-диаграмме эти процессы изображают прямыми линиями (лучами), которые проходят через точки, соответствующие начальному и конечному состояниям воздушно-паровой смеси. Пусть параметры начального состояния воздуха были l1 и d1, а конечные стали l2 и d2, тогда

где ε - угловой коэффициент линии (луча), кДж/кг влаги, характеризующий данное изменение состояния воздуха; умножение на 1000 сделано для перехода от граммов (влагосодержание d измеряется в г влаги/кг сухого воздуха) к килограммам влаги.

Чтобы нанести на поле диаграммы луч процесса, нужно знать три параметра. Как правило, такими параметрами являются параметры начального или конечного состояния воздуха и значение ε.

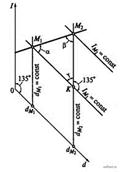

((Чтобы получить тригонометрическое выражение углового коэффициента в условиях косоугольной системы координат, допустим, что начальное состояние влажного воздуха определяется точкой М1, а конечное - точкой М2 (рис. 1).))

|

|

|

Рисунок 1. Графическое обоснование выражения углового коэффициента

В этом случае отрезок М1М2 будет отрезком луча, характеризующего данное изменение состояния воздуха. Если через точку М1 провести линию lM1 = const,

а через точку М2 - линию dM2 = const, то получим треугольник М1М2К, отношением сторон которого можно выразить угловой коэффициент е:

Используя теорему синусов, можно вот такую формулу в итоге:

2) Поступления теплоты (теплопотери) через ограждения

Потери тепла через наружные ограждения. Для теплого и переходного периодов года теплопотери через ограждения могут быть получены пересчетом теплопотерь в холодный период года пропорционально отношению расчетных разностей температур внутреннего и наружного воздуха. Поступление тепла через наружные ограждения в теплое время года с учетом действия солнечной радиации. Поступления тепла устанавливают для жарких летних суток, для которых за расчетную кривую изменения температуры наружного воздуха принимают правильное гармоническое колебание с суточным периодом, определяемым средней за сутки температурой tно амплитудой суточных колебаний Atн и временем максимума наружной

температуры Zмакс, для всех географических пунктов равным 15 ч. Влияние солнечного облучения ограждений учитывается добавлением к tH эквивалентной температурной добавки ∆tp, равной ∆tp = (pq)/α н где р — коэффициент поглощения солнечной радиации поверхностью ограждения; α н — коэффициент теплообмена на наружной поверхности ограждения. Для расчета теплопередачи через наружные ограждения под влиянием разности температур используют полученную таким образом условную наружную температуру t усл=tн + ∆ tр Температуры tн и ∆ tр изменяются во времени, поэтому и температура tусл является переменной, определяемой суточной гармоникой, имеющей среднее значение tусл o, амплитуду At усл и время максимума Zмакс tусл.

|

|

|

Наружные ограждения помещений могут быть массивными непрозрачными (стены, перекрытия) и лучепрозрачными (окна, фонари). Через массивные ограждения внешние тепловые воздействия передаются уменьшенными по величине и с запаздыванием во времени. Через лучепрозрачные ограждения тепло солнечной радиации непосредственно проникает в помещение и передача тепла под влиянием разности температур происходит практически без запаздывания во времени.

Теплопоступления через массивное ограждение Q1 в любой час расчетных суток z могут быть определены по формуле

Q 1 = Q i, o + β A q 1 = K 1 F 1 (t у с л 1. 0 – tb) + βαb F1 (A*tусл1/ν1) где K1, αbи ν1 — коэффициенты теплопередачи, внутреннего теплообмена и затухания ограждения, F1 — площадь ограждения; β — временной коэффициент, равный I

для часа суток Zмакс Q1, соответствующего максимальным теплопоступлениям, и изменяющийся во времени в зависимости от разности | Z — Zq1 макс| Время максимума теплопоступлений Zq1aKC равно:

Zt1aKC= Ztусл1aKC +ε где ε — показатель запаздывания сквозного проникания температурных колебании, ч

Теплопотери: Q=KF(tн – tв)

3)О п р е д е л е н и е в о з д у х о о б м е н а п о к р а т н о с т и и у д е л ь н ы м в е л и ч и н а м

N=V п о д а в а е м о г о в о з д у х а / V п о м е щ. > 1 О б ы ч н о з а д а е т ь с я б о л ь ш е 1 п о С Н и П а М

V в о з д у х о о б м е н а = С а н и т а р н а я н о р м а р а с х о д а н а р у ж н е г о воздуха* к о л –во л ю д е й (м ^3 / ч)

4) К л а с с и ф и к а ц и я у в л а ж н и т е л е й во з д у х а, принцип их работы

Увлажнители воздуха – климатические приборы, позволяющие достичь необходимого уровня влажности. Увлажнители воздуха предназначены для работы в одном замкнутом помещении, например, комнате.

Наиболее распространены сегодня бытовые увлажнители трёх типов: традиционные, холодные и ультразвуковые. В холодных увлажнителях воздух прогоняется вентилятором через влажный фильтр (увлажняющий картридж), и в результате незначительно остывает (при испарении вода поглощает тепло) и увлажняется. Производительность таких увлажнителей зависит от влажности воздуха – чем она выше, тем ниже скорость испарения. Холодные увлажнители должны работать на демирализованной (в идеале - на дистилированной) воде, иначе увлажняющий картридж будет быстро засоряться и его придеться часто менять. В паровых увлажнителях испаряющим элементом служат два электрода, погружённых в воду. Когда на электроды подаётся напряжение, через воду течёт ток, вода нагревается, начинает кипеть и испаряться. Положительной стороной парового увлажнителя являеться высокая гигиеничность – все болезнетворные микроорганизмы при кипении воды погибают. Но его небезопасно использовать в комнате, где есть дети – струя пара остаеться очень горячей на расстоянии до 10 см от носика увлажнителя. Наиболее высокотехнологичными устройствами на сегодняшний день являются ультразвуковые увлажнители. В процессе работы увлажнителя на пьезоэлемент, погружённый в воду, подаётся напряжение высокой (ультразвуковой) частоты, он вибрирует и расщепляет воду до состояния мелкодисперсной взвеси, образующей облачко тумана. Встроенный вентилятор выдувает этот туман через носик в помещение, где водяная взвесь быстро испаряется. Наиболее высокотехнологичными устройствами на сегодняшний день являются ультразвуковые увлажнители. В процессе работы увлажнителя на пьезоэлемент, погружённый в воду, подаётся напряжение высокой (ультразвуковой) частоты, он вибрирует и расщепляет воду до состояния мелкодисперсной взвеси, образующей облачко тумана. Встроенный вентилятор выдувает этот туман через носик в помещение, где водяная взвесь быстро испаряется.

|

|

|

2015-04-20

2015-04-20 410

410