Методическая деятельность в образовательных учреждениях - часть системы непрерывного профессионального образования педагогов. В педагогической литературе существует три точки зрения на методическую деятельность педагога.

1. Постоянное самообразование педагога, повышение уровня дидактической и методической подготовленности к координированию учебновоспитательной работой, освоение наиболее рациональных методов и приемов воспитания и обучения студентов, обмен и передача накопленного педагогического опыта.

2. Повышение теоретического и практического уровня педагога в конкретной области знаний. В этом случае не усматривается специфика методической и обучающей деятельности по учебной дисциплине, а термины «методическая деятельность» и «обучающая деятельность» используются как синонимы.

3. Активное участие в семинарах, круглых столах, конференциях, проведении научных исследований и других, посвященных актуальным вопросам развития профессионального образования.

|

|

|

Таким образом, исходя из вышесказанного, методическая деятельность педагога - самостоятельный вид профессиональной деятельности педагога по дальнейшему совершенствованию своего педагогического потенциала, моделированию, проектированию, конструированию, прогнозированию и внедрению педагогически полезного дидактического обеспечения процесса обучения в образовательную практику, позволяющего осуществлять координацию обучающей и учебной деятельности по отдельной дисциплине или циклу дисциплин.

5. Что представляют собой образовательные системы?

Образовательные системы — это все те социальные институты, чья цель — образование человека. К образовательным системам относятся, таким образом, начальная и средняя школа, профессиональные училища, техникумы, высшая профессиональная школа, различные системы повышения квалификации и переподготовки кадров и др. Образовательные системы, как и любые системы вообще, имеют свою структуру, состоят из определенных элементов, которые взаимосвязаны между собой. Взаимодействие различных элементов образовательной системы или ее подсистем направлено на достижение общей для системы цели, общего положительного результата. Эта цель — обучение, воспитание и развитие личности. Мерилом достижения этой цели является результат, который в конце концов всегда надо искать в личности выпускника, а не в безличных новообразованиях типа технологий обучения, методик воспитания, организации учебного процесса, создания материальной базы и т. п. Отдельные составляющие образовательной системы, в том числе и психологическая служба как подсистема, могут иметь свои специфические цели, но и они — лишь конкретизация и трансформация общей цели в специальные задачи (психологические, педагогические, методические и т. д.). Можно сказать, что все элементы образовательной системы не просто включены в процесс взаимодействия, но и главная их особенность — взаимосодействие, направленное на достижение целей обучения, воспитания и развития личности.

|

|

|

6. Какие виды контроля используются в процессе обучения?

Предварительный контроль направлен на выявление знаний, умений и навыков учащихся по предмету или разделу, которые будут изучаться. В V и X классы приходят учащиеся с различным уровнем подготовленности. Чтобы спланировать свою работу, учитель должен выяснить, кто что умеет и знает. Это поможет ему определить, на чем следует акцентировать внимание учащихся, какие вопросы требуют больше времени, а на чем следует только остановиться, поможет индивидуально подойти к каждому ученику.

Цель текущего контроля – следить за ходом обучения. Его осуществление позволяет преподавателю получить оперативную информацию о ходе учебного процесса для его своевременной коррекции и перестройки в нужном направлении. Наибольший интерес представляют данные о динамике усвоения каждым обучаемым нового материала, степени рациональности его мыслительных процессов или алгоритмов при выполнении заданий, так как при правильно организованном учебном процессе учитель должен контролировать не только содержание выполняемых учащимися действий, но и их свойства. Получение подобной информации возможно лишь при выявлении причин затруднений и ошибок учащихся, которые анализируются в ситуациях, когда текущий контроль приобретает явно выраженный диагностический характер. Повышение эффективности и усиление диагностического характера обратной связи в текущем контроле становятся возможными в тех случаях, когда на помощь учителю приходят компьютеры и диагностические тесты.

Тематический контроль осуществляется периодически по мере прохождения новой темы, раздела и имеет целью систематизацию знаний учащихся. Этот вид контроля проходит на повторительно-обобщающих уроках и подготавливает к контрольным мероприятиям - устным и письменным зачетам.

Итоговый контроль (поэтапный, рубежный, заключительный контроль) предназначен для оценки учебных достижений после завершения определенного этапа обучения, прохождения раздела или всего учебного курса. Обычно формой итоговой оценки обучаемого является либо его отметка на экзамене (устном или письменном), либо результат выполнения теста. Сравнительный и прогностический анализ результатов итогового контроля дает учителю важную информацию, необходимую для улучшения своей работы в будущем. Итоговый контроль может быть внешним или внутренним. Внешний итоговый контроль проводят не зависимые от школы структуры, например при государственной аттестации или в ЕГЭ. Внутренний итоговый контроль проводят сами учителя, например во время школьных выпускных экзаменов.

Отсроченный контроль – контроль остаточных знаний и умений спустя какое-то время после изучения темы, раздела, курса (этот срок может колебаться от 3 месяцев до полугода и более). Отсроченный контроль как вид контроля соответствует требованию судить об эффективности процесса по конечному результату.

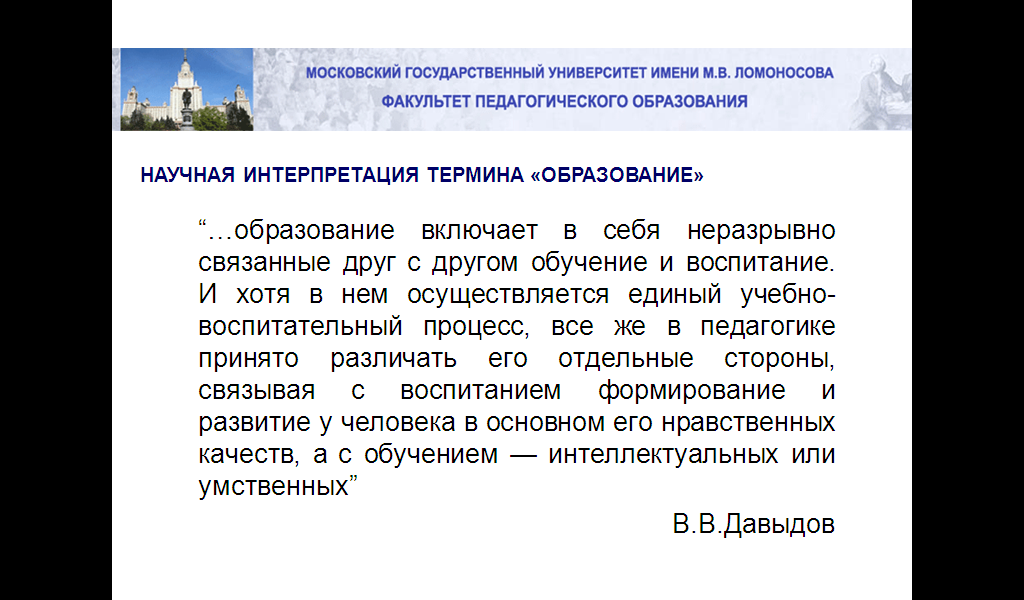

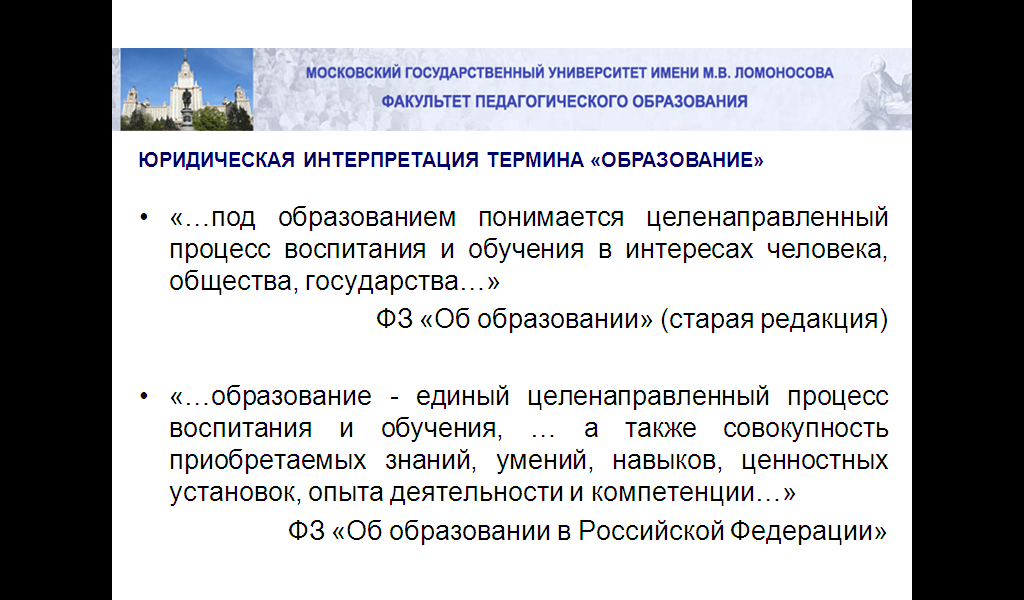

7. Что такое образование? Каковы особенности научного и юридического понимания образования?

2015-05-14

2015-05-14 536

536