Многонациональность советского народа, как позитивный смысл, подверглась дискредитации в общем контексте ценностно-смысловой трансформации в период перестройки, чему способствовало творчество «властителей дум» с разными идентификационными полями. Не только в большинстве республик СССР, но и в национальных образованиях РФ вышли на поверхность и самоутвердились прослойки интеллигенции – носители этнического смыслообразования. На эту мельницу лилась вода как извне, особенно из специализированных НПО (Организация непредставленных народов, дериваты и субструктуры Комитета порабощенных народов и др.), так и изнутри, из околосахаровского правозащитного круга (антиавторитарные гуманисты с «покаянческим» позиционированием). Дезинтеграционный процесс, не получив существенного (ожидавшегося этнократами и «покаянцами») внешнего подкрепления, после событий 1993 года инкапсулировался, оставив правовой след в форме договоров о разграничении полномочий и след символико-семантический – в форме официализации самоназваний национальными республиками. После разгрома чеченского вооруженного сепаратизма процесс централизации был подкреплен формированием окружных структур президентской власти.

В 1990-х гг. основной проблемой государства в сфере национальных отношений была проблема целостности (предупреждение сепаратизма). В 2000-х гг., особенно на фоне эффектов мирового финансового кризиса, более значимой проблемой стало формирование этнических диаспор в процессе как самодеятельной миграции, так и найма рабочей силы экономическими субъектами. Эффекты миграционных процессов, однако, пока не приобрели такой остроты, как в ЕС и дестабилизированных странах Ближнего Востока.

Тем не менее, межэтнические проблемы актуализировались в период 2009-2012 гг. в общем контексте кризиса федерального управления и одновременно стали объектом внешних манипуляций. Плодотворность игры на межэтнической розни подтверждается и в отчете мониторинговой группы программы «Интернет и демократия» Беркмановского центра Гарварда.

Источниками этнического конфликтобразования является весь диапазон межкультурных различий, преломляющихся в социально-экономическом устройстве малоэффективного государства. Опыт последнего десятилетия (2003-2013 гг.) показывает, что прорыв латентных противоречий в массовые, в том числе насильственные противостояния и саботажные действия может провоцироваться как сверху, так и снизу.

По данным опроса ВЦИОМ, проведенного по заказу Валдайского форума-2013, для граждан России (были опрошены жители 45 регионов) из факторов, разделяющих общество, наиболее значим имущественный (уровень доходов) – 59%, далее следуют поколенческий (отцы-дети) – 50%, культурный (традиционные – современные ценности) – 48%, социально-классовый – 47%, и лишь затем – этнический – 44% и конфессиональный – 38% (график 3). При спонтанной самоидентификации только 4% опрошенных определили себя по этническому признаку и столько же по религиозному, при самоидентификации на выбор – соответственно 16% и 10%.

Однако в то же время 41% опрошенных считает возможным возникновение в городе, в котором он живет, конфликта или столкновения ввиду межэтнических различий (конфликт вследствие социального расслоения допускают 38%) (график 4). Более половины (51%) тех же респондентов считают правомерным лозунг «хватит кормить Кавказ!», и лишь около 40% воспринимают Дагестан и Чечню как территорию России.

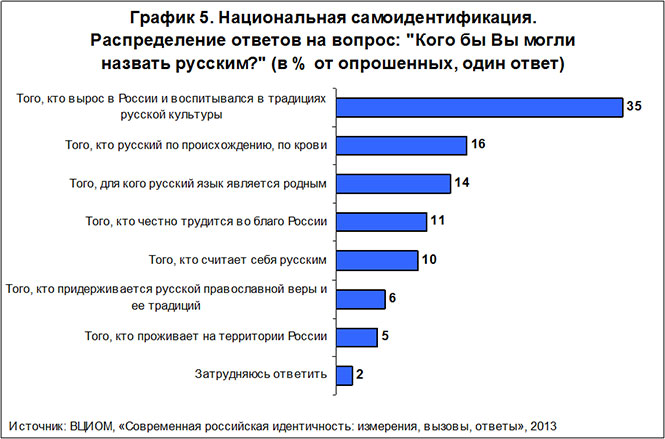

Такой же парадокс обнаруживается при сопоставлении самоопределения «русский» (38% – по культуре и только 16% – по крови) (график 5) с восприятием конкретных национальных меньшинств, сколь угодно долго живущих в России: только 7% готово признать полностью обрусевшего чеченца, ингуша или дагестанца русским; чуть больше повезло уроженцам Средней Азии (8%) и Закавказья (10%). Между тем якутов и чукчей (не только инокультурные, но и инорасовые народы) готовы признать «своими» 16% опрошенных; калмыков, башкир и татар – 30%; украинцев и белорусов – 44% (график 6).

Еще одно противоречие выявляется исследователями при сопоставлении самоидентификации по выбору и интерпретации опрошенными понятия «родина»: в первом случае 57% определяют себя как граждан России и 35% как жители населенного пункта, во втором случае оказывается, что для почти двух третей (64%) родина – это место, где они родились и выросли («малая родина»), а не государство, в котором они живут (23%). Еще одна важная характеристика общества – преобладание группы (32%), при спонтанной самоидентификации («кто я?») не относящей себя ни к одному сообществу («я сам по себе»).

Социологически верифицированные парадоксы иллюстрируют:

- разрыв идентификационных полей в массовом сознании: общий критерий гражданства остается смысловым приоритетом, однако эмоциональная привязанность обращена к «малой родине» (Москве или Махачкале), причем треть населения воспринимает себя (на «малой родине» или вне ее) индивидуально, без связи с какими-либо группами – феномен отчуждения (в период позднего социализма сопоставлявшийся с самоощущением европейцев) сохраняется;

- высокую актуальность имущественного статуса, болезненное восприятие социального расслоения (хотя термин «класс» вышел из употребления, различия по форме присвоения значительно актуальнее различий по взглядам);

- напряженную актуальность этнических различий в быту, их влияние на самоощущение, с градацией негативного восприятия, отражающей влияние миграционных процессов на бытовое окружение – в такой степени, что регионы-источники миграции отторгаются от общенационального идентификационного поля как чужие, инородные элементы.

То, что данное искажение является именно результатом миграционных процессов, подтверждается еще одним парадоксом: среди лиц, определяющих себя («кто я?») по этническому (а не классовому, возрастному или профессиональному параметру), преобладают жители Москвы и Санкт-Петербурга. Административная и культурная столицы, лидирующие и по числу вузов, и по уровню образования, оказываются самыми этнически нетерпимыми популяциями. Но с другой стороны, две столицы лидируют и по статистике преступлений, в которых вовлечен этнический фактор.

Таким образом, мы имеем дело с феноменом, имеющим комплексный ценностно-смысловой, социально-экономический и административно-правовой генез. Феномен реакции на иммиграцию уместно рассматривать как результат параллельно развивавшихся среднесрочных процессов:

- на ценностно-смысловом уровне – девальвации позитивного смысла интернационализма в контексте дискредитации коммунистической мировоззренческой системы, не получившего адекватной замены ввиду вакуума общего смыслообразования («общего дела»), при одновременной девальвации ценности коллективизма, также с отсутствием заменяющего аналога по той же причине;

- на социально-экономическом уровне – агрессивного и целенаправленного внедрения рыночной модели по сценарию «вашингтонского консенсуса» на всем постсоветском пространстве с территориальным перераспределением капитала и соответствующим перемещением рабочей силы по закономерностям Равенстайна (чем крупнее территориальный центр, тем более привлекательное влияние он оказывает; рост крупных городов в большей степени обусловлен миграцией населения, чем естественным приростом и др.) и соответственно, экономическим опустошением периферии, в сочетании с военными конфликтами, генерирующими потоки переселенцев;

- на административно-правовом уровне – сочетанием функциональной несостоятельности правоохранительных и контрольных ведомств (в том числе ответственных за охрану границ, регистрацию граждан по месту жительства, трудоустройство, охрану труда и обеспечение правопорядка) с кампанейско-бюрократическими ужесточениями миграционного регулирования (напр. 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»), на практике приводившими к уходу в тень трудоустройства мигрантов и возникновению паразитического «околорегистрационного» теневого бизнеса.

Процессы классовой трансформации в России и, в еще более утрированной форме, на Украине и в Молдавии, наряду с государственными и военными катастрофами в республиках Закавказья и Средней Азии, способствовали в экономическом измерении к гипермонополизации в сфере внутренней и транснациональной торговли (в том числе теневой), стимулирующей перенаселение мегаполисов; в социальном измерении – к усугублению как межрегионального (внутри России), так и межстранового неравенства возможностей граждан; в индивидуально-психологическом измерении – во взаимном отчуждении жителей разных регионов, усугубленном затратностью перемещения в пределах пространства страны (эффект как налоговой и тарифной политики, так и непопулярного 122-ФЗ).

Более точно социологически верифицировать последний феномен можно было бы посредством опросов, характеризующих не только восприятие жителей Москвы и Санкт-Петербурга жителями периферии, но и барьеры отчуждения, формирующиеся внутри этих мегаполисов – как между стратами населения в целом, так и между все более контрастирующими между собой субпопуляциями. Последний параметр представляется особо существенным, поскольку миграционное расселение в мегаполисах определяется социально-экономическими факторами.

Следует отметить, что расслоение мегаполисов по качеству жизни усилилось в период экономического бума 2001-2007 гг., когда рыночный спрос вносил дополнительную дифференциацию в социальную ткань городской среды, разделяя ее на «престижные» и «непрестижные» территории. В этот период, с одной стороны, динамика расселения в стране в целом соответствовала либеральным установкам экономического блока правительства РФ и федеральной градостроительной политике, построенной на заимствованном «принципе доходности территории». С другой стороны, для мигрантов открылись более широкие возможности трудоустройства, в том числе во вспомогательных отраслях строительства, ЖКХ, транспорта. Между тем состав внешней миграции по географическому происхождению смещался в сторону выходцев из Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и сельских районов Азербайджана (причиной такого сдвига была, в том числе, неэффективность программы привлечения этнических русских из стран бывшего СССР ввиду отсутствия преференций). В то время как рост доходов постоянного населения мегаполисов стимулировал переселение в жилую недвижимость более высокого качества, «непрестижные» районы мегаполисов становились местами концентрации мигрантов. Имущественное расслоение между субпопуляциями оказывало многостороннее влияние на качество жизни – от сферы образования (качество которого в «непрестижных» районах снижалось также по причине необходимости «подтягивания» классов к детям приезжих), до сферы правопорядка (стратификация по росту бытовой преступности).

2015-05-15

2015-05-15 409

409