|

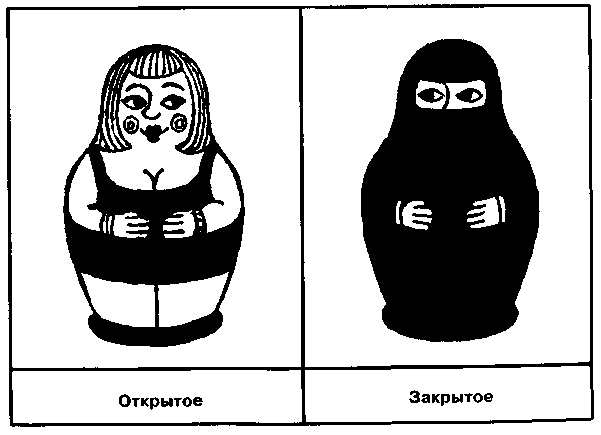

| Рис. 23. Классовое общество считается социологически открытым, а рабовладельческое, кастовое и сословное — закрытыми |

Хотя есть все основания считать концепцию общества Поппера в большей степени политологической, нежели социологической, однако вопреки ожиданиям она оказала большее влияние на социологов, а не на политологов. Как нам кажется, концепция открытого и закрытого общества Поппера, имея социологическую основу, сильно политизирована. В ней речь идет даже не столько о стратификации общества или социальной мобильности, сколько о политических режимах, свойствах тоталитарного общества, религии, свободе слова и т.п. Возможно, научная теория, претендующая на создание всесторонней картины общества, тем более в его историческом развитии, и должна быть именно такой, т.е. комплексной. Но тогда возникает вопрос о разграничении социологических и политологических критериев закрытости и открытости общества.

В социологическом смысле закрытым считается такое общество, где перемещения людей из одной страты в другую ограничены либо полностью исключены. И наоборот, в открытом обществе перемещения по вертикали ничем не ограничиваются, кроме собственного трудолюбия, наличия соответствующей мотивации и средств. Рабовладельческое, кастовое и сословное общества считаются социологически закрытыми, а классовое — открытым.

В политологическом смысле закрытой считается такая страна, перемещение из которой в другую исключается либо строго ограничивается. В данном случае правильнее говорить о стране, а не об обществе. Из общества нельзя уехать или мигрировать. При этом политический критерий закрытости распространяется как на людей, так и на информацию. За рубеж не могут выезжать граждане, из-за рубежа не могут проникать газеты, журналы, книги. СССР — пример закрытой страны, в которой существовало тоталитарное государство (тоталитарный политический режим), что удивительным образом сочеталось с открытым (очень мобильным) обществом, особенно в 1960— 80-х гг.

Яркий пример закрытого общества в политологическом смысле — средневековая Япония. Япония издавна проводила политику изоляции от внешнего мира. Еще в 1624 г. Япония прекратила торговлю с Испанией. В 1639 г. страна закрыла свои порты для кораблей из Европы и Восточной Азии, кроме китайских и нидерландских. Годом раньше в стране было запрещено христианство. Изоляция Японии от внешнего мира продолжалась свыше двух столетий — вплоть до середины XIX в. Политическая закрытость общества повела за собой и социальную закрытость. Японское общество было разделено на четыре сословия — самураев, крестьян, ремесленников и торговцев. Права и обязанности каждого сословия были строго регламентированы, запрещался переход из одного сословия в другое. Во главе привилегированного сословия самураев стоял верховный сюзерен — сёгун. На ступень ниже стояли его непосредственные вассалы, затем шли «посторонние князья» (крупные феодалы). Особый слой самураев (хатамото-самураи) составляли чиновники. Остальные самураи входили в войско сегуна.

Закрытое общество — это иммобильное, неподвижное, застывшее общество. Переход из низшей страты в средние и высшие происходил в исключительных случаях (освобождение от рабства, выкуп на волю). Человек рождался и умирал преимущественно в своей касте и сословии. Поэтому закрытое общество называют еще стратификационной системой с предписанными (аскриптивными) статусами. В нем социальное пространство заранее разграфлено на ячейки, между ними возведены неподвижные барьеры, все роли приписаны заранее, а индивид не вправе выбирать те нормы, которым может подчиняться или не подчиняться. Большинство традиционных обществ — закрытые системы с низким уровнем социальной мобильности, где почти все статусы приобретаются с рождением.

В индустриальном и постиндустриальном обществах, характеризующихся высокой степенью социальной мобильности, как горизонтальной, так и вертикальной, ситуация иная: жесткой связи индивида со своим происхождением и своей позицией нет. В таких обществах широко распространена практика совместительства — занятие одним индивидом нескольких статусных позиций, выполнение нескольких видов работы, подработки и т.д.

2015-05-15

2015-05-15 341

341