При граничной смазке поверхности сопряженных тел разделены слоем смазочного материала весьма малой толщины (от толщины одной молекулы до 0,1 мкм). Наличие граничного слоя или граничной пленки снижает силы трения по сравнению с трением без смазочного материала в 2—10 раз и уменьшает износ сопряженных поверхностей в сотни раз.

Все масла способны адсорбироваться на металлической поверхности. Прочность пленки зависит от наличия в ней активных молекул, качества и количества последних. Хотя минеральные смазочные масла являются механической смесью неактивных углеводородов, они, за исключением неработавших сверхчистых масел, всегда имеют включения органических кислот, смол и других поверхностно-активных веществ. Жирные кислоты входят в состав масел растительно-животного происхождения, а также в состав пластичных смазочных материалов.

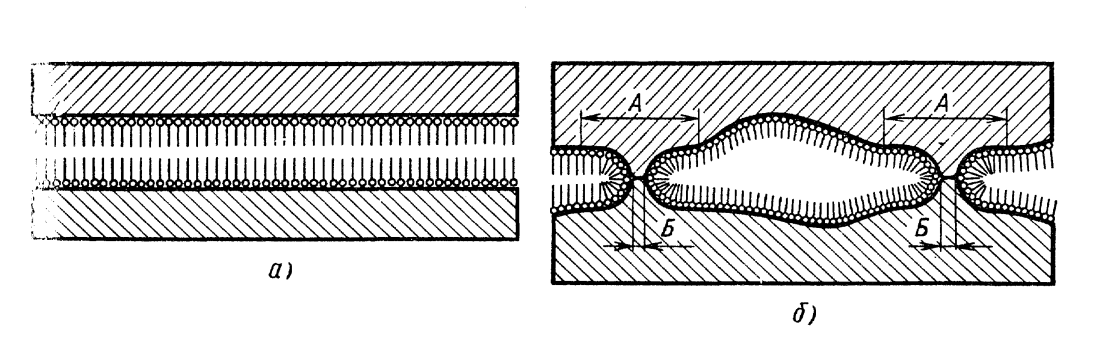

Рис. 3.1. Схемы скольжения тел при граничной смазке:

a—смазывание идеальных поверхностей; б — контактирование реальных поверхностей; A — участки, воспринимающие нагрузку; Б — участки непосредственного контактирования или контактирования при твердых пленках

|

|

|

В связи с этим почти все смазочные масла образуют на металлических поверхностях граничную фазу квазикристаллической структуры толщиной до 0,1 мкм, обладающую более или менее лрочной связью с поверхностью и продольной когезией. При наличии относительно толстой масляной прослойки между поверхностями трения переход от ориентированной структуры масла к неориентированной совершается скачком [3, 12].

Молекулы смазочного материала ориентируются перпендикулярно к твердой поверхности, что позволяет представить для наглядности граничную пленку в виде ворса (рис. 3.1). При взаимном перемещении поверхностей трения «ворсинки» как бы згибаются в противоположные стороны. На самом же деле происходит сдвиг с перекосом квазикристаллической структуры: ленки. Сопротивление ее скольжению в таком состоянии несколько повышено.

Смазочный материал в граничном слое анизотропен, в тангенциальном направлении молекулярные слои легко изгибаются и при толщине слоя больше некоторой критической величины скользят друг по другу; по нормали к твердой поверхности ленка обладает высоким сопротивлением сжатию; ее несущая способность исчисляется десятками тысяч килограммов на 1см2. Деформация сжатия пленки в довольно высоком интервале не выходит за пределы упругости [3].

Механизм трения при граничной смазке представляется в следующем виде. Под нагрузкой происходят упругая и пластическая деформации на площадках контакта, под которыми здесь следует понимать площадки наиболее близкого прилегания поверхностей, покрытых граничной пленкой смазочного материала, вплоть до мономолекулярного слоя. На площадках контакта сюжет произойти взаимное внедрение поверхностей без нарушения целостности смазочной пленки. Сопротивление движению при скольжении складывается из сопротивления сдвигу гранично слоя и сопротивления «пропахиванию» поверхностей внедрившимися объемами. Кроме того, на площадках контакта, подвергнутых наиболее значительной пластической деформации, и в местах с высокими местными температурами может произойти разрушение смазочной пленки с наступлением адгезии обнажившихся поверхностей и даже схватывание металлов на микроучастках Б (см. рис. 3.1). Это вызывает дополнительное сопротивление движению.

|

|

|

Благодаря подвижности молекул смазочного материала на поверхности трения адсорбция протекает с большой скоростью, что сообщает смазочной пленке свойство «самозалечиваться» при местных ее повреждениях. Это свойство играет большую роль в предупреждении лавинного процесса схватывания.

Невозобновляемая граничная пленка по мере возрастания пути трения изнашивается, масло из пленки адсорбируется на продукты изнашивания и уносится с поверхности трения; происходит сублимация пленки и удаление масла в атмосферу. Окисление пленки способствует дезориентации структуры и разрушению ее.

Вязкость масла не влияет на процесс граничной смазки. Масла с одинаковой вязкостью, но разных марок имеют различное смазывающее действие.

Добавление в граничные слои смазочного материала и водных растворов поверхностно-активных веществ повышает толщину граничного слоя и способствует уменьшению износа (до 2 раз).

Эффективность смазочного действия помимо фактора адсорбции зависит от химического взаимодействия металла и смазочного материала. Жирные кислоты, вступая в реакцию с металлом поверхности, образуют мыла, т. е. металлические соли жирных кислот, способные вследствие свойственной им высокой когезии выдерживать без разрушения значительные деформации. Химическим явлениям принадлежит важная роль в организации смазывающего действия. Это подтверждается тем, что инертные металлы и стекло плохо смазываются. Имеются косвенные основания считать, что между металлом и углеводородными маслами протекают реакции, способствующие более прочной связи пленки с основанием. Так, силиконовая жидкость, имеющая высокую вязкость, но не являющаяся активной к металлу и не образующая поэтому защитной пленки на металлической поверхности, не могла быть использована в качестве смазочного материала в подшипниках скольжения.

В связи с невысокой термической стойкостью граничной пленки, образуемой на металлических поверхностях обычными минеральными смазочными маслами, иногда прибегают к искусственному повышению ее химической активности. Этого достигают путем введения в масла специальных добавок (присадок), содержащих органические соединения серы, фосфора, хлора или эти элементы в разных сочетаниях. Вводят также мышьяк и сурьму.

Хотя эти присадки и прочно адсорбируются на поверхностях трения, однако им отводится в процессе трения другая роль. В условиях высоких температур на микроконтактах активная часть присадок разлагается и, взаимодействуя с металлическими поверхностями, образует пленки сульфида железа, фосфита или фосфата железа, хлористого железа и окисленных хлоридов и т. п. Образовавшиеся пленки предотвращают металлический контакт, понижают сопротивление трению, препятствуют дальнейшему локальному повышению температуры. Пленка оказывает слабое сопротивление срезу, срабатывается и восстанавливается вновь.

|

|

|

Пленка, образуемая на поверхности стали хлорированными углеводородами, работоспособна до температуры 400°С. Выше этой температуры происходит плавление и (или) разложение. У сульфидов температура плавления выше, и смазывающая способность сохраняется до температуры 800°С. Ниже критической температуры пленка ведет себя как твердый смазочный материал.

Очевидно, действие присадок неэффективно, если металл не вступает в реакцию с активной частью присадки. Например, платина и серебро не вступают в реакцию с серой.

Некоторые твердые тела могут производить смазочное действие, организуя и поддерживая режим трения при граничной смазке.

Из предыдущего вытекает, что граничная пленка должна обладать высоким сопротивлением продавливанию и низким сопротивлением срезу. Исходя из таких требований, к твердым смазочным материалам можно отнести некоторые тела слоисто-решетчатой, пластинчатой структуры, мягкие металлы и тонкие пленки полимеров.

Из тел слоисто-решетчатой структуры свойствами, необходимыми для смазывания металлических поверхностей, обладают графит, молибденит (дисульфид молибдена МoS2), сульфид серебра, пористый свинец и дисульфид вольфрама. Остановимся:га механизме смазочного действия графита и молибденита, который в общем аналогичен и для других тел подобной структуры.

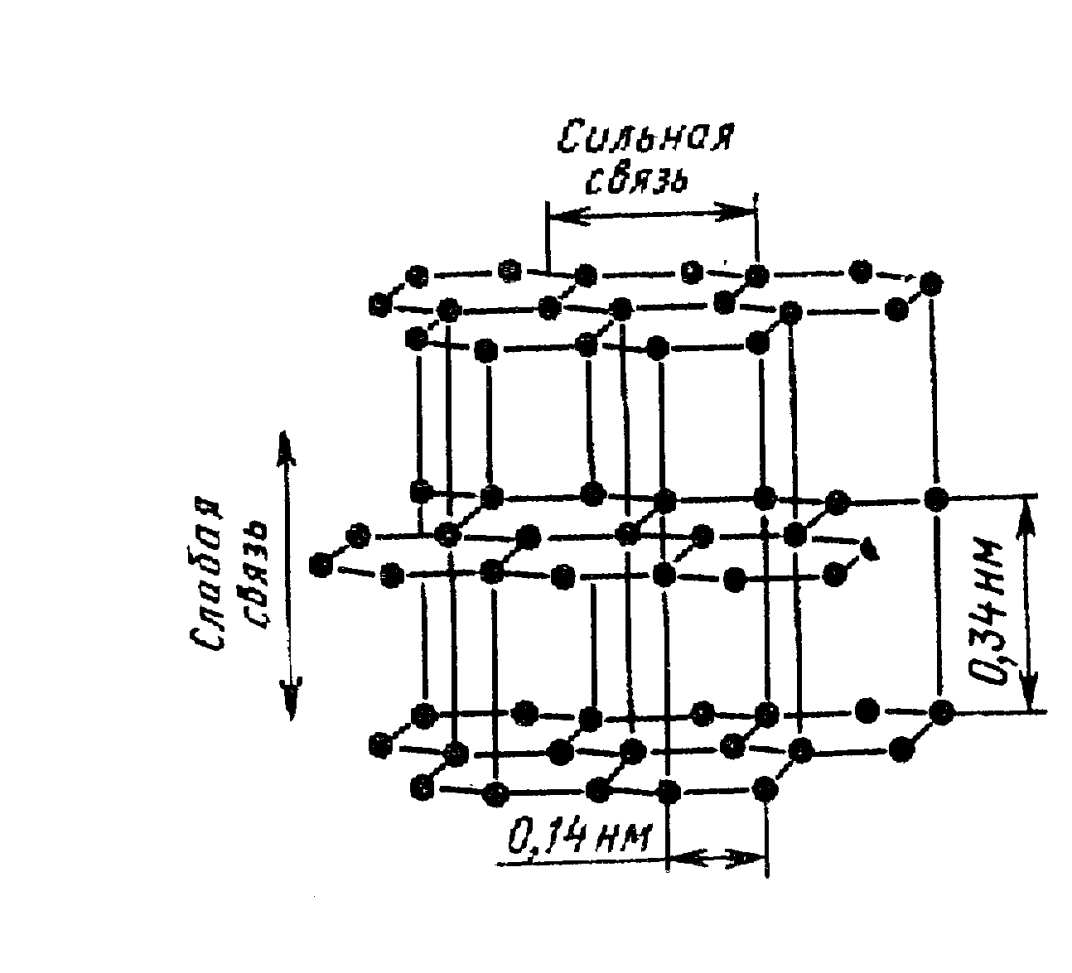

В кристаллической решетке графита атомы углерода расположены в параллельных слоях, отстоящих один от другого (ближайшего) на расстоянии 0,34 мм, а в каждом слое они размещаются в вершинах правильных шестиугольников с длиной стороны 0,14 мм (рис. 3.2). Так как силы взаимного притяжения между атомами тем меньше, чем больше расстояние между ними, то связи между атомами в слоях значительно прочнее, чем между слоями.

Приведенное описание не является полным. Некоторые факты не позволяют объяснить смазочное действие графита только слоистой структурой. Так, сила трения при смазывании графитом в сухом воздухе выше, чем во влажном; сила трения в атмосфере азота существенно больше, чем на воздухе, причем в сухом азоте выше, чем во влажном, графит не обладает хорошей смазочной способностью в восстановительной среде смеси газов. Таким образом, наличие пленки влаги или окисных пленок является необходимым условием для проявления графитом его смазочного действия.

|

|

|

Рис. 3.2. Кристаллическая структура графита; слои плотно упакованных атомов углерода разделены большими расстояниями

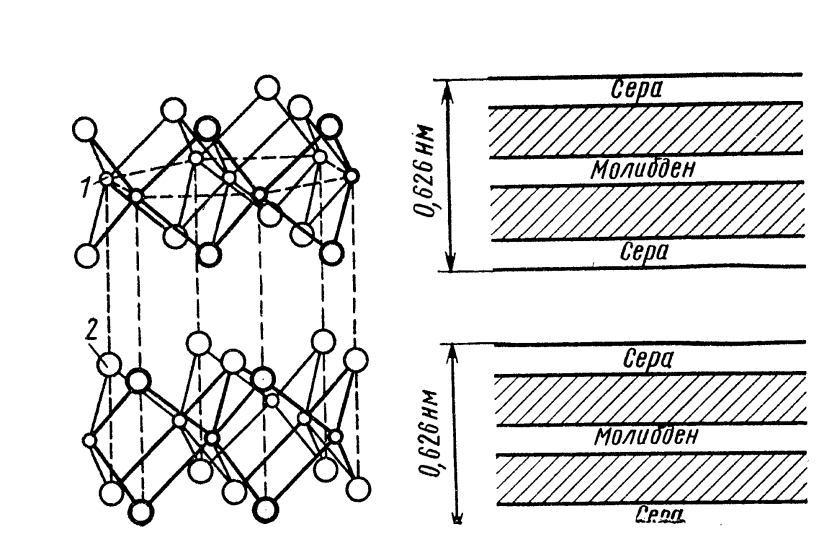

Кристаллическая решетка дисульфида молибдена (рис. 3.3) подобна решетке графита: между атомами молибдена и серы имеются тесные связи, в то время как расстояние между слоями атомов серы относительно больше. Благодаря этому дисульфид молибдена можно использовать как смазочный материал при низких температурах (до —50°С), а также в вакууме. При температуре 538°С молибденит превращается в триокись, являющуюся абразивом.

Кроме тел слоисто-решетчатой структуры, все остальные твердые смазочные материалы образуют граничный слой с необходимыми качествами по сопротивлению сжатию и сдвигу (срезу), но не имеющий строго ориентированной структуры. Формально можно было бы возразить против определения трения с твердым смазочным материалом как трения при граничной смазке. Твердыми смазочными материалами могут быть мягкие металлы, имеющие низкое сопротивление срезу в диапазоне рабочих температур. Для смазывания используют твердые пленки свинца, олова и индия.

Рис. 3.3. Структура дисульфида молибдена МoS2; единичные пластинки состоят из чистого молибдена или из чистой серы, расстояние между ними 0,366 им и связь относительно слабая: 1 — атомы молибдена; 2 — атомы серы

Из мягких металлов в качестве твердых смазочных материалов можно использовать только те, в которых наклеп не происходит в пределах рабочих температур и не образуются хрупкие твердые растворы с металлами сопряженных тел. Во избежание наклепа металла его рабочая температура должна быть выше температуры рекристаллизации. У олова, свинца и индия температура рекристаллизации ниже комнатной. Вместе с тем олово, которое хорошо работает как твердый смазочный материал (например, между чугунными поверхностями), непригодно для нанесения на свинцовистую бронзу, так как оно диффундирует с поверхности в медную основу бронзы, образуя твердые, выкрашивающиеся из рабочей поверхности кристаллы. Индий хотя при нагреве и диффундирует в бронзу, соединяясь со свинцом, не образует хрупких соединений.

Смазывание узлов трения металлом может быть осуществлено при использовании избирательного переноса. В этом случае сила трения может быть уменьшена в несколько раз, а износ полностью устранен. Здесь действуют иные силы и принципы: электрические силы, удерживающие пленку в зазоре, отсутствие микронеровностей поверхности, которые утапливаются в пленке, и др. Смазочный материал как бы транспортирует металл в зону трения, участвует в физико-химических процессах на поверхности контакта при образовании металлической пленки. Углеводородная составляющая смазочного материала охлаждает узлы трения и защищает их от коррозии. Трение при избирательном переносе (эффект безызносности) по многим принципиальным признакам отличается от трения при граничной смазке, что позволяет характеризовать его как новый вид трения.

Некоторые материалы вследствие обычного металлургического процесса или искусственного пропитывания содержат вещества, способные служить твердым смазочным материалом; например, на приработанной поверхности конструкционного чугуна графит размазывается, образуя граничный слой. Такой же слой создается на поверхностях деталей из пористых антифрикционных материалов, пропитанных минеральными маслами, графитом и дисульфидом молибдена. В более широком понятии граничным смазочным материалом служит также политетрафторэтилен, когда им пропитывают пористые подшипниковые материалы. Твердая медная основа свинцовистой бронзы содержит свинец, который при скольжении размазывается по поверхности, покрывая ее тонкой пленкой. Эта пленка по мере изнашивания сплава возобновляется. Дорожки качения и тела качения подшипника, работающего при температурах выше 300°С, покрывают иногда серебром для предохранения от окисления и для использования в качестве смазочного материала

2015-05-20

2015-05-20 3610

3610