Подобно радиоволнам и видимому свету, рентгеновские лучи являются электромагнитными волнами, которые занимают диапазон длинволн примерно 0.001–10 нм. С коротковолновой стороны они соседствует с γ-лучами (длины волн примерно 0.01–0.0001 нм), с длинноволновой - с ультрафиолетовыми (длины волн примерно 10–380 нм).

Одним из необходимых условий проведения рентгеновского эксперимента является монохроматическое рентгеновское излучение (т.е.

строго определенной длины волны). Для этой цели используются различные фильтры и монохроматоры.

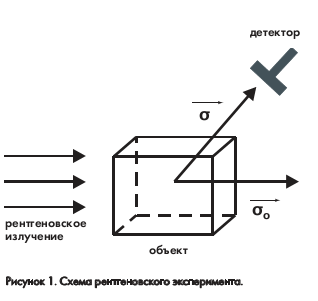

Рассмотрим, каким образом происходит исследование структуры объекта в рентгеновском эксперименте. Обычно, когда нормальный человек слышит о рентгеновском исследовании, у него возникает образ рентгеновского кабинета в поликлинике. На самом деле рентгеноструктурный анализ не имеет ничего общего с такими исследованиями. Основой медицинской рентгеноскопии является различие в степени поглощения рентгеновских лучей различными тканями. В медицине рентгеновский снимок содержит прямое изображение исследуемого объекта, в то время как рентгеновская кристаллография основана на рассеянии рентгеновских лучей электронами атомов, и фотографические снимки, получаемые в нем, не содержат никакого изображения чего бы то ни было. Как же ставится рентгеновский эксперимент? Принципиальная схема проста (рисунок 1).

Исследуемый объект помещают в пучок рентгеновских лучей, и измеряют интенсивность рассеянного в различных направлениях излучения. Самый простой способ — поместить на пути фотопленку и по степени потемнения пятна после проявления судить об интенсивности рассеяния в этом направлении. (Конечно, на сегодняшний день существуют и более совершенные методы, но сейчас это неважно.) В данном случае важно то, что мы смотрим не на интенсивность лучей, прошедших сквозь объект, а на интенсивность лучей, возникших там, где их вроде бы и не должно было быть.

Итак, на входе мы имеем неизвестный объект, на выходе — набор интенсивностей, рассеянных в различных направлениях лучей. Дальнейшая наша задача — связать полученную в эксперименте информацию с атомной структурой исследуемого объекта.

2015-05-10

2015-05-10 746

746