Библиография

1. Бунин А. В. Архитектурно-планировочное развитие средневековых городов центральной и западной Европы. Сборник исследований по истории архитектуры и градостроительства. МАРХИ, 1964.

2. Вайнштейн О. Л. Западноевропейская средневековая историография. Л.-М., 1964.

3. Дживелегов А. К. Средневековые города в Западной Европе. СПБ, 1902.

4. Кожин Н. А. Очерки искусства западного средневековья. М., 1944.

5. Кулишер И. М. История экономического быта Западной Европы; 8 изд. Т. 1,. Л.-М., 1931.

6. Культура и искусство западноевропейского средневековья. Материалы научной конференции (1980). М., 1981.

7. Семенов В. Ф. История средних веков. М., 1961.

8. Стоклицкая-Терешкович В. В. Основные проблемы истории средневекового города X-XV вв. М. 1960.

9. Ястребицкая А. Л. Западноевропейский город в средние века. «Вопросы истории», № 4,1978.

10. Килимник Е.В. Замки Испании и Португалии. // Серия «Проба пера». Учебное, научно-исследовательские работы студентов и аспирантов. Выпуск 1. Екатеринбург издательство «Урал НАУКА». 1998, с. 109-127.

11. Килимник Е.В. Замковое зодчество Европы X-XV вв. II Сборник научных статей для студентов дневного и заочного отделения факультета истории искусств и культурологии. Екатеринбург. Издательство Уральского ордена Трудового Красного Знамени государственного университета им. А.М. Горького, 1999, с. 4-11.

12. Килимник Е.В. Замковое строительство Франции, Англии, Шотландии, Ирландии, Испании, Италии, Германии. Периодизация и типология. М. /депонируется/.

13. Braunfels W. Mittelaltereiche Stadtbaukunst in der Toscana. Berlin, 1953.

14. Junghanns K. Die deutsche Stadt im Friihfeudalismus. Berlin, 1959.

15. Marconi P. La citta come forma simbolica. Roma, 1973.

16. Panofsky E. Gothic architecture and scholasticism. N,Y, 1957.

17. Rauda W. Lebendige Stadtebauliche Raumbildung. Asymmetrie und Rhythmus in der deutschen Stadt. Berlin, 1957.

18. Rohault de Fleury C. La Toscane au moyen age. Vol. 1-2. Paris, 1874.

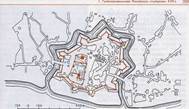

В отличие от северного и восточного направлений, по которым активно шло

освоение новых земель, на западных и южных русских границах развернулось в первую очередь оборонное крепостное строительство, что вызывалось усилением военной угрозы со стороны Ливонского ордена, Литвы, Польши, Швеции, а также Крымского ханства. Помимо перестройки старых крепостей здесь основывалось множество новых крепостей, создававших в совокупности целые протяженные линии обороны. С юга, со стороны степей, откуда происходили частые набеги крымских татар, стали сооружаться так называемые «засечные черты». Засеки в виде земляных валов, лесных завалов, дополнявших такие естественные преграды, как реки, тянулись на многие километры и усиливались острогами и крепостями, располагавшимися в наиболее ответственных местах обороны.

Строительство городов в XVI в. приобрело государственное значение и стало вестись в централизованном порядке. Для четкой организации государственной строительной деятельности (как и для других областей управления) в XVI в. были созданы особые правительственные учреждения - приказы. Строительством городов, в зависимости от их предназначения, места расположения и т. п., руководили Разрядный, Поместный, Сибирский и другие приказы. Строительство каменных сооружений возглавлял приказ Каменных дел.

Для сооружения новой крепости выбиралось место, выгодное в стратегическом и хозяйственном отношениях, затем составлялась схема плана будущего города, образец которого исходил из Москвы. Эта схема, дополнявшаяся многочисленными словесными пояснениями и подробной строительной сметой, доставлялась в Московский Приказ, где особые «городовые приказчики» ее рассматривали и утверждали. По окончании строительства нередко вновь составлялся аналогичный «чертеж с росписью» уже в качестве учетной документации.

Для сооружения новой крепости выбиралось место, выгодное в стратегическом и хозяйственном отношениях, затем составлялась схема плана будущего города, образец которого исходил из Москвы. Эта схема, дополнявшаяся многочисленными словесными пояснениями и подробной строительной сметой, доставлялась в Московский Приказ, где особые «городовые приказчики» ее рассматривали и утверждали. По окончании строительства нередко вновь составлялся аналогичный «чертеж с росписью» уже в качестве учетной документации.

Крепостное зодчество в XVI в. достигло своего расцвета. Городские укрепления Ивана Грозного и Бориса Годунова заметно отличались от своих предшественников времен Ивана III и Василия III, что в первую очередь вызывалось активным развитием артиллерии. Крепостные стены в этот период стали делать возможно более массивными, с откосами в основании, амбразурами для «нижнего боя». Стали появляться и дополнительные земляные укрепления. По такой системе были построены московский Китай-город и новые крепости на западных границах - Себеж и Старо дуб. Возрастание  значимости Москвы в XVI в. влекло за собой ее стремительное градостроительное развитие. Рост ремесла и торговли, а также увеличение государственно-чиновничьего и военного аппарата порождали быстрое территориальное расширение московских посадов, которые постепенно сформировались вокруг Кремля: с запада - Занеглименье, с юга-Замоскворечье, с востока-старый Великий посад, получивший название Китай-города. В 1534-1538 гг. Петрок Малый обнес Китай-город массивной кирпичной стеной с башнями, которая была усилена насыпью и сухим рвом перед ней. Через Китай-город проходили три крупные московские улицы: Никольская, Ильинская и Варварская, обусловливавшие расположение соответствующих ворот в его восточной стене. Кроме того, в Китайгородской стене были сделаны ворота вблизи мест примыкания ее к угловым башням Кремля. От северных, Воскресенских ворот начиналась Тверская

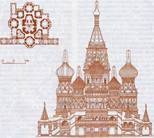

значимости Москвы в XVI в. влекло за собой ее стремительное градостроительное развитие. Рост ремесла и торговли, а также увеличение государственно-чиновничьего и военного аппарата порождали быстрое территориальное расширение московских посадов, которые постепенно сформировались вокруг Кремля: с запада - Занеглименье, с юга-Замоскворечье, с востока-старый Великий посад, получивший название Китай-города. В 1534-1538 гг. Петрок Малый обнес Китай-город массивной кирпичной стеной с башнями, которая была усилена насыпью и сухим рвом перед ней. Через Китай-город проходили три крупные московские улицы: Никольская, Ильинская и Варварская, обусловливавшие расположение соответствующих ворот в его восточной стене. Кроме того, в Китайгородской стене были сделаны ворота вблизи мест примыкания ее к угловым башням Кремля. От северных, Воскресенских ворот начиналась Тверская  дорога, а от южных, перед которыми находился плавучий мост через Москву-реку, шла Ордынка. В пределах Китай-города широкая полоса незастроенного пространства у Кремлевской стены и Алевизова рва стала служить местом торга. Здесь сформировалась главная торговая и общественная площадь Москвы, носившая поначалу название Пожара, а впоследствии Красной. На этой площади у главных кремлевских Фроловских (Спасских) ворот в 1555-1561 гг. был воздвигнут выдающийся памятник русского средневекового зодчества - храм Покрова (Василия Блаженного).

дорога, а от южных, перед которыми находился плавучий мост через Москву-реку, шла Ордынка. В пределах Китай-города широкая полоса незастроенного пространства у Кремлевской стены и Алевизова рва стала служить местом торга. Здесь сформировалась главная торговая и общественная площадь Москвы, носившая поначалу название Пожара, а впоследствии Красной. На этой площади у главных кремлевских Фроловских (Спасских) ворот в 1555-1561 гг. был воздвигнут выдающийся памятник русского средневекового зодчества - храм Покрова (Василия Блаженного).

Храм Покрова «на рву» создавался как памятник покорения Казани, однако его идейно-символическая значимость обладала гораздо большей широтой и многогранностью. Это оригинальное сооружение можно назвать целым ансамблем в миниатюре. В какой-то мере Покровский собор явился идеализированным подобием всего Московского Кремля. В нем запечатлен собирательный образ русского города, о чем говорят и сами его архитектурные формы, в которых можно заметить черты не только церковного, но и жилого и крепостного зодчества. Традиционные принципы построения древнерусских ансамблей, а именно иерархия и подобие, проявились в Покровском соборе в полную меру как в общем силуэте, так и в архитектурных деталях. Однако эти принципы в данном случае были воплощены в совершенно новаторской, как бы идеализированной форме, что породило большое своеобразие художественного образа Покровского собора.

Храм Покрова «на рву» создавался как памятник покорения Казани, однако его идейно-символическая значимость обладала гораздо большей широтой и многогранностью. Это оригинальное сооружение можно назвать целым ансамблем в миниатюре. В какой-то мере Покровский собор явился идеализированным подобием всего Московского Кремля. В нем запечатлен собирательный образ русского города, о чем говорят и сами его архитектурные формы, в которых можно заметить черты не только церковного, но и жилого и крепостного зодчества. Традиционные принципы построения древнерусских ансамблей, а именно иерархия и подобие, проявились в Покровском соборе в полную меру как в общем силуэте, так и в архитектурных деталях. Однако эти принципы в данном случае были воплощены в совершенно новаторской, как бы идеализированной форме, что породило большое своеобразие художественного образа Покровского собора.

С ренессансными проектами и градостроительными замыслами Покровский собор роднит не только его центричная композиция, но и то значение, которое ему придавалось в ансамбле всей Москвы. Этот храм создавался как главное здание города, он был размещен в геометрическом центре Москвы середины XVI в. на ее главной площади. Именно сюда, на Красную площадь, в это время был перенесен центр города.

Расположение Покровского собора не в Кремле, а в Китай-городе, т. е. на посаде, определялось политической программой Ивана Грозного, делавшего ставку на посадских людей и провозглашавшего идею «единения царя и народа». При этом он тяготел к Кремлю и создавал между ним и Китай-городом архитектурно-пространственную связь. Главные композиционные оси Покровского собора не были связаны с его непосредственным окружением, они апеллировали к большому пространству, ко всему городу.

Неожиданный набег крымского хана Девлет-Гирея в 1571 г., когда были разорены и сожжены многочисленные московские посады и слободы, показал необходимость строительства новых городских укреплений. Вокруг посадов, разросшихся к западу, северу и востоку от Кремля и Китай-города, были поспешно сооружены земляные укрепления, а в 1586-1592 гг. по их линии прошли каменные стены Белого, или Царева города. Эти стены 4,5 м толщиной с откосами в основании, дополненные глубоким рвом и 28 башнями, были передовыми для того времени оборонительными сооружениями и вместе с тем, судя по отзывам современников, обладали большими художественными достоинствами. На отдельных отрезках они были прямолинейны, но в целом план города приобрел неправильную конфигурацию, обусловливавшуюся с запада руслом ручья Черторыя, а с юга изгибом Москвы-реки.

В 1591 г. крымские татары вновь подступили к Москве, после чего в 1592-1593 гг. было предпринято строительство новой колоссальной по протяженности деревянной стены с 57 башнями и 12 проездными воротами, которая опоясала всю Москву с ее окрестными слободами, включая и большой район Замоскворечья. Эта стена, придавшая плану Москвы округлую форму, получила название Скородума.

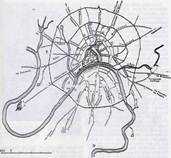

Таким образом, к концу XVI в. Москва получила четыре пояса укреплений: Кремль, Китай-город, Белый город и Скородум, которые помимо оборонительного значения играли определяющую роль в архитектурно-пространственной структуре города. Они разделяли городскую территорию на ряд обособленных районов, находившихся в строго иерархическом соподчинении по отношению друг к другу.

Высшее место в этой иерархии, безусловно, отводилось Кремлю, который к концу XVI в. окончательно «аристократизировался». Наряду с соборным комплексом основное место в нем занимали царские терема, монастыри, резиденции патриарха, а также усадьбы приближенных ко двору бояр и духовенства. К востоку от Соборной площади, за Иваном Великим, стала формироваться так называемая Ивановская площадь, где сгруппировались правительственные учреждения-приказы.

На этой площади на рубеже XVI-XVII вв. Борис Годунов намеревался возвести новую архитектурную доминанту Москвы - подобие легендарного храма Соломона. Задуманное сооружение должно было войти в единый комплекс с Иваном Великим и пристроенной к нему церковью-звонницей. Осуществлена была лишь часть общего замысла Бориса Годунова-надстройка Ивановского столпа или, как его стали называть, Ивана Великого, что имело большое идейно-символическое и градостроительное значение. Композиционные функции в ансамбле, которыми должен был бы обладать неосуществленный храм, в определенной мере приняла на себя эта монументальная, более чем 80-метровая по высоте и очень крупная по масштабу башня, игравшая роль и колокольни, и главной дозорной вышки Москвы.

Сильно выраженные кольцевые направления в планировочной структуре Москвы были взаимосвязаны с пересекавшими их радиальными. Исторически сложившиеся дороги, шедшие из Москвы в различные города и земли, по мере территориального роста города превратились в его основные улицы.

Итак, к концу XVI в. Москва превратилась в поистине гигантский город, превосходивший по своей площади все европейские столицы, включая Рим и Константинополь. Ее территория в пределах Скородума составила около 2000 га. Однако застройка ее не была плотной, она носила усадебный характер. Жилые дома в большинстве своем свободно располагались посреди дворовых участков. Повсюду между домами виднелись сады и огороды, что было типично для традиционных древнерусских городов. Но во многом Москва отличалась от последних, в первую очередь ясно выраженной моноцентрической композиционной структурой и радиально-кольцевой планировкой.

2. Градостроительство Российского государства XVII в.

Границы государства на протяжении XVII в. продолжали расширяться. В XVII в. активно продолжалось освоение Сибири. Продвигаясь на восток, русские достигли побережья Тихого океана. Градостроительная деятельность XVII в. была связана со значительным экономическим подъемом городов и их глубокой внутренней социальной перестройкой. Возросло число городов: если в середине XVI в. в России насчитывалось до 160 городов, то в середине XVII в. их было уже 226. Значительно возросли в XVII в. масштабы торговли. Сложилась новая сеть торговых путей, связывавших местные центры с Москвой, превратившейся в главный торговый узел всей страны. В данную эпоху значительной экономической и политической силой стало купечество. Это привело к значительному возрастанию роли посада в жизни русского города. Разросшийся посад стал превращаться в ведущую, узловую часть города, тогда как значение детинца, или кремля, резко снизилось.

На городских посадах возросла плотность застройки, повысился ее общий высотный уровень, значительно увеличилось число каменных жилых построек.

В XVII в. сложился архитектурный тип городского каменного жилого дома, который вел свое происхождение от традиционной рубленой избы с ее трехчастным делением на две клети с сенями посредине. Вместе с тем многие каменные дома XVII в. приобрели большую композиционную сложность и значительные размеры. Они достигали высоты двух, а иногда и трех этажей, имели деревянные надстройки и вытягивались в протяженные корпуса. Так, например, палаты Поганкиных в Пскове получили план в виде П-образной скобы и охватили территорию сразу всей усадьбы. Среди жилых усадеб выделялись воеводские дворы, занимавшие большие участки с огородами и садами, а особенно - дворы высшего духовенства. Наиболее богатым из них был комплекс митрополичьего двора в Ростове, который служил композиционным центром всего города. Подобно монастырю или целому городу, он был обнесен кирпичной стеной с башнями и воротами, выделенными двумя надвратными церквями. Двор заключал в себе помимо жилых покоев митрополита большой одностолпный приемный зал - Белую палату с домовой церковью Спаса на Сенях, а также одностолпную Красную палату. Все хозяйственные, жилые и приемные помещения располагались по его периметру и соединялись между собой переходами на арках. В центре митрополичьего двора находился пруд (что было типично для монастырей), а к западной стене примыкал участок, на котором высились крупномасштабный главный городской собор Успения и многопролетная звонница. Широко был применен в этом ансамбле декор из фигурного кирпича, поливных изразцов, а также разноцветная покраска некоторых построек. Особую декоративную тему создали пластичные венчания башен, напоминающие образцы так называемого «украинского барокко», которые в XVII в. все более стали проникать в русскую архитектуру.

В XVII в. сложился архитектурный тип городского каменного жилого дома, который вел свое происхождение от традиционной рубленой избы с ее трехчастным делением на две клети с сенями посредине. Вместе с тем многие каменные дома XVII в. приобрели большую композиционную сложность и значительные размеры. Они достигали высоты двух, а иногда и трех этажей, имели деревянные надстройки и вытягивались в протяженные корпуса. Так, например, палаты Поганкиных в Пскове получили план в виде П-образной скобы и охватили территорию сразу всей усадьбы. Среди жилых усадеб выделялись воеводские дворы, занимавшие большие участки с огородами и садами, а особенно - дворы высшего духовенства. Наиболее богатым из них был комплекс митрополичьего двора в Ростове, который служил композиционным центром всего города. Подобно монастырю или целому городу, он был обнесен кирпичной стеной с башнями и воротами, выделенными двумя надвратными церквями. Двор заключал в себе помимо жилых покоев митрополита большой одностолпный приемный зал - Белую палату с домовой церковью Спаса на Сенях, а также одностолпную Красную палату. Все хозяйственные, жилые и приемные помещения располагались по его периметру и соединялись между собой переходами на арках. В центре митрополичьего двора находился пруд (что было типично для монастырей), а к западной стене примыкал участок, на котором высились крупномасштабный главный городской собор Успения и многопролетная звонница. Широко был применен в этом ансамбле декор из фигурного кирпича, поливных изразцов, а также разноцветная покраска некоторых построек. Особую декоративную тему создали пластичные венчания башен, напоминающие образцы так называемого «украинского барокко», которые в XVII в. все более стали проникать в русскую архитектуру.

Крупными гражданскими постройками нового типа, ставшими неотъемлемой принадлежностью русских городов XVII в., были гостиные, а также различного рода производственные дворы, которые, как правило, имели прямоугольные планы со свободной серединой и занимали на посадах целые кварталы. Значительный интерес представляет более чем 400-метровый по протяженности Гостиный двор в Архангельске (70-е годы XVII в.), который состоял из трех близких по величине частей: Русского и Немецкого гостиных дворов с торговой площадью между ними. Этот монументальный торговый комплекс занял доминирующее положение в городе, и, более того, он совместил в себе функции городской крепости Архангельска.

XVII в. характеризовался большим распространением церковного строительства, в особенности на городских посадах, где застройщиками выступали сами прихожане, либо отдельные разбогатевшие купцы, либо кооперации посадских жителей, что обусловливало порой сильное проявление в архитектуре таких церквей самобытного народного вкуса.

Колокольни в XVII в. стали превращаться в ведущие вертикальные доминанты, они значительно обогатили панораму русского города и придали ей контрастность.

Активному развитию городских посадов, происходившему в XVII в., противостояли монастыри, которые были могущественными феодальными собственниками и являлись серьезными соперниками городов.

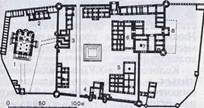

Крупнейшим и наиболее почитавшимся русским монастырем был Троице-Сергиев. Основанный Сергием Радонежским в середине XIV в., он уже через несколько десятилетий приобрел большую идейно-политическую значимость. Пользуясь особым вниманием со стороны московских великих князей, монастырь начал быстро богатеть и развиваться. В 20-е годы XV в. в нем был выстроен первый белокаменный собор Троицы, вокруг которого размещались монашеские кельи. В 70-е годы того же столетия к востоку от главного собора и немногим выше по рельефу была возведена небольшая кирпичная Духовекая церковь. На другом конце монастырской площади расположились здания трапезной и поварни. В XVI в. монастырь был включен в систему обороны Москвы. В 1540-1550 гг. он был расширен в северном и восточном направлениях и окружен прямолинейными на отодельных отрезках массивными каменными стенами общей протяженностью около 1,5 км с 12 приземистыми квадратными и многогранными башнями. Вслед за этим было усилено и композиционное звучание центра монастыря. В 1559 г. по повелению Ивана Грозного был заложен новый крупномасштабный пятиглавый Успенский собор.

Вначале XVII в., в 1608-1610 гг., монастырю пришлось испытать длительную осаду польско-литовских интервентов. После изгнания интервентов московским правительством было уделено особенно большое внимание дальнейшему усилению его оборонительных укреплений. Были перестроены стены и башни, расширен ров, возведены дополнительные плотины и запруды, у главного входа и пробитых рядом с ним Успенских ворот сооружены орудийные казематы для прострела вдоль рва. К концу века стены и башни монастыря получили нарядные декоративные венчания, а главные въездные ворота после возведения надвратной церкви Иоанна Предтечи превратились в монументальные монастырские пропилеи.

Большие архитектурные работы развернулись в XVII в. и внутри монастырских стен. Были построены в камне протяженные корпуса келий, Больничная палата с шатровой церковью Зосимы и Савватия, крупная по объему трапезная палата с примкнувшими к ней с запада митрополичьими покоями, а на противоположной стороне монастыря - царские чертоги. Все эти постройки в своем размещении тяготели к периметру стен, что выделяло обширное центральное пространство монастыря, посреди которого высился Успенский собор. В композиции монастыря запечатлелась характерная для всего градостроительного искусства XVII в. тяга к уравновешенности и симметрии архитектурных масс, к геометрической правильности объемно-пространственной структуры ансамбля, что было связано с определенной идеализацией образа города, с поисками его совершенной модели.

Большие архитектурные работы развернулись в XVII в. и внутри монастырских стен. Были построены в камне протяженные корпуса келий, Больничная палата с шатровой церковью Зосимы и Савватия, крупная по объему трапезная палата с примкнувшими к ней с запада митрополичьими покоями, а на противоположной стороне монастыря - царские чертоги. Все эти постройки в своем размещении тяготели к периметру стен, что выделяло обширное центральное пространство монастыря, посреди которого высился Успенский собор. В композиции монастыря запечатлелась характерная для всего градостроительного искусства XVII в. тяга к уравновешенности и симметрии архитектурных масс, к геометрической правильности объемно-пространственной структуры ансамбля, что было связано с определенной идеализацией образа города, с поисками его совершенной модели.

В качестве наиболее ярких примеров русских городов XVII в. рассмотрим Ярославль, Суздаль, Киев и Москву.

Ярославль в XVII в. стал богатейшим русским городом, уступавшим по своему экономическому потенциалу одной лишь Москве. Своим подъемом он был обязан в первую очередь торговле, хотя в нем были развиты и ремесла, и сельское хозяйство. Ярославль оказался на перекрестке двух торговых путей общероссийского и международного значения.

Город вырос из небольшой крепости, основанной Ярославом Мудрым в первой четверти XI в. В 1215 г. был заложен его первый каменный собор Успения, а в 1216 г. возник второй собор Спаса. В начале XVI в. по приказанию Ивана III была произведена перестройка Успенского и Спасопреображенского соборов, сильно пострадавших от пожара.

В 1536 г. разросшийся за стенами детинца - «Рубленого города» - ярославский посад был окружен земляным валом и рвом, а в начале XVII в. его опоясали деревянные стены с 24 башнями, которые проходили не только по линии валов, но и по берегам Волги и Которосли вплоть до Рубленого города. После пожара 1658 г. было возведено 12 глухих и 4 проездные каменные башни, произведена подсыпка валов (до 10 м) и углублен ров, однако деревянные стены более не возобновлялись.

В Рубленом городе, отделявшемся от посада Медведицким оврагом, через который был переброшен мост, располагались воеводские палаты, двор ростовского митрополита, избы подъячих и, как правило, пустовавшие боярские «осадные» дворы. Здесь же находились монументальный Успенский собор, заново построенный в 1646 г., колокольня и пять небольших храмов. На посаде, который назывался Земляным городом, сосредоточивались дворы преимущественно зажиточного населения, богатого ярославского купечества.

В восточной части посада, возле стен Рубленого города находилась огромная торговая площадь, занимавшая почти пятую часть всей территории Земляного города. Здесь, помимо множества торговых рядов различных наименований, располагались амбары, склады, а также харчевни, отдельные избы и часовни. Берег Которосли служил главной пристанью, откуда к торгу шел подъем через Зелейные ворота. Небольшая торговая площадь имелась и возле юго-западных угличских ворот, на ней производилась торговля с возов продуктами питания.

Вся территория посада пересекалась двумя сквозными улицами, проходившими перпендикулярно друг к другу. Одна из них, так называемая Пробойная, шла параллельно берегу Волги от Семеновских ворот к Торговой площади и через нее к мосту в Рубленый город. Вторая, Калинина улица, направлялась от Знаменских ворот на юго-западе к берегу Волги и была весьма извилиста и узка. У перекрестка этих двух главных ярославских улиц почти в самом центре посада в 1647-1650 гг. купцами гостиной сотни была поставлена выдающаяся по своим художественным достоинствам пятиглавая церковь Ильи Пророка, дополненная двумя шатрами колокольни и Покровского придела.

Срединную часть территории посада охватывала полукольцевая улица, по линии которой, возможно, когда-то проходила городская черта. К этой улице также тяготели многие церковные постройки. Вообще Земляной город был насыщен приходскими храмами, которых насчитывалось 14. При храмах строились шатровые или ярусные колокольни. В Земляном городе располагались также два монастыря: Афанасьевский на Пробойной улице возле торга и Казанский на другом конце города. Но самым крупным монастырем Ярославля был Спасопреображенский. Благодаря этому с юго-западной стороны город был надежно защищен каменной монастырской крепостью, которая и стала его главной цитаделью, поскольку Рубленый город сильно уступал ей по своим оборонным качествам, а во второй половине XVII в. и вовсе утратил военное значение. На Ярославском посаде монастырю принадлежала особая «белая» Спасская слобода. Вместе с тем Спасский монастырь служил религиозным центром города, он же приобрел и ведущее композиционное значение в объемно-пространственной структуре Ярославля.

В целом в облике Ярославля с особой силой запечатлелся характерный для XVII в. процесс превращения посада в основную, наиболее насыщенную и выразительную в композиционном отношении часть города.

Суздаль. Суздаль в XVI-XVII вв. во многом утратил свое экономическое и политическое значение. Вместе с тем он так же, как древний Ростов или Владимир, стал почитаемым церковным и монастырским центром Русского государства, где была учреждена особая епархия. Одновременно его крупные монастыри использовались как место ссылки не угодных Москве представителей княжеско-боярской знати.

Суздаль. Суздаль в XVI-XVII вв. во многом утратил свое экономическое и политическое значение. Вместе с тем он так же, как древний Ростов или Владимир, стал почитаемым церковным и монастырским центром Русского государства, где была учреждена особая епархия. Одновременно его крупные монастыри использовались как место ссылки не угодных Москве представителей княжеско-боярской знати.

Окруженный валами, древний Суздальский детинец располагался в петле речки Каменки, которая омывала его с трех сторон. К северо-востоку от детинца вырос посад, так же защищенный валом. В детинце располагался крупномасштабный собор Рождества Богородицы, восходящий к домонгольскому периоду. В XVII в. он сохранял за собой ведущую композиционную роль в городе, чему способствовало возведение поблизости от него шатровой колокольни, а также протяженного комплекса каменных Архиерейских палат. Однако доминирующее положение детинца стали оспаривать монастыри, которые возникли за городской чертой. Особенно крупным масштабом среди них отличался Спасо-Евфимиевский, расположенный на левом берегу Каменки на подступах к городу с севера. Основанный еще в XIV в., этот монастырь получил большое развитие в XVI в., когда в нем появились первые каменные постройки. В1594 г. в его центре возвысился большой пятикупольный собор. В XVII в. монастырь был территориально расширен и окружен новой монументальной кирпичной стеной с 12 высокими башнями, его ведущей архитектурной темой, тогда как соборный комплекс отступил на задний план.

На полпути к городу, так же на самом берегу Каменки, находился относительно небольшой Александровский монастырь. Напротив его, в речной пойме раскинулся живописный комплекс девичьего Покровского монастыря, основные каменные постройки которого были возведены еще в XVI в.

Непосредственно за северными валами посада, вдоль главной Суздальской дороги, направлявшейся в Ростов, выстроились Троицкий и Ризоположенский монастыри. К востоку от города, так же на берегу Каменки располагался Васильевский монастырь. Каждый из перечисленных монастырей имел свои белые слободы, которые окружали Суздальский посад со всех сторон.

Центром притяжения города служила торговая площадь, располагавшаяся, как и в большинстве других русских городов на посаде, возле стен детинца. На торгу размещался Гостиный двор, таможня, губная изба, кабацкий двор и ряды, в которых каждый из посадских дворов имел свою торговую лавку. Вдоль рва, защищавшего детинец, была выстроена цепочка кузниц.

В Суздале было немалое число приходских храмов, которые ставились, как правило, парами - холодный и теплый. В конце XVII-начале XVIII вв. развернулось строительство большого числа новых каменных пятиглавых посадских церквей, которые значительно обогатили панораму города.

Киев. Возвратившийся в состав Русского государства в XVII в. Киев не имел большого экономического значения, но был крупным церковным и культурным центром и особо чтился как древняя столица Руси. В XV, XVI и XVII вв. в Киеве осуществлялись восстановительные работы. Одним из первых (в 1470 г.) был отремонтирован Успенский собор в Киево-Печерской лавре, которая стала главным религиозным, культурным, а также административным центром Киева. В 1589 г. здесь была открыта знаменитая Киевская духовная академия.

Киев. Возвратившийся в состав Русского государства в XVII в. Киев не имел большого экономического значения, но был крупным церковным и культурным центром и особо чтился как древняя столица Руси. В XV, XVI и XVII вв. в Киеве осуществлялись восстановительные работы. Одним из первых (в 1470 г.) был отремонтирован Успенский собор в Киево-Печерской лавре, которая стала главным религиозным, культурным, а также административным центром Киева. В 1589 г. здесь была открыта знаменитая Киевская духовная академия.

В XVI-XVII вв. велись восстановительные работы и на территории собственно Киева. В первой половине XVII в. его древняя нагорная часть, так называемый Верхний киев, получила новые оборонительные укрепления, которые в основном прошли по линии стен X-XI вв., но были дополнены новым средним валом, разделившим город Ярослава надвое и протянувшимся от Золотых ворот до города Владимира и Михайловского монастыря. В 1633 г. был восстановлен Софийский собор и при нем Киевским митрополитом Петром Могилой - одним из активных поборников возрождения древнерусских обычаев и традиций-учрежден мужской монастырь. Однако в целом Верхний Киев был застроен незначительно. Гораздо оживленнее был Подол, который служил торгово-ремесленным центром города.

После воссоединения Украины с Россией в 1654 г. Киев начал особенно быстро развиваться. В нем развернулось строительство многих новых архитектурных сооружений. Большая часть из них сосредоточивалась в Печерском монастыре и прилегавшей к нему обширной слободе. Монастырь построил новые оборонительные стены, церкви, кельи, типографию и хозяйственные постройки. Наивысший подъем строительной деятельности в нем произошел в самом конце XVII-начале XVIII вв., когда был возведен крупный шестистолпный крестовокупольный Николаевский собор (1690-1696 гг.) и многие другие церкви. В это же время в самом городе, в Софийском монастыре, над его главным въездом возвысилась монументальная ярусная колокольня (впоследствии перестроенная), которая подчеркнула главенствующую роль древнего центра Киева.

В строительных работах в Киеве принимали участие многие московские зодчие, что наложило определенный отпечаток на его архитектуру рассматриваемого периода. Вместе с тем в облике этого города получили оригинальное преломление и западноевропейские архитектурные веяния. Киевские постройки конца XVII в. отличались обилием декоративного скульптурного убранства. Существенный отпечаток на ансамбль Киева наложили также сложные пластичные формы венчаний церковных глав, которые, придав особую выразительность силуэту города, вместе с тем значительно видоизменили сам художественный образ древних киевских соборов, таких как Софийский, Михайло-Златоверхий, Успенский. Однако в целом градостроительная структура Киева, сложившаяся в домонгольский период. Об этом свидетельствует дошедший до нас первый документальный детально прорисованный аксонометрический план Киева, составленный между 1693-1695 гг. стольником Ушаковым.

Москва. После победоносного завершения борьбы с польско-шведско-литовской интервенцией Москва вступила в период восстановительного строительства. В первую очередь потребовалось усиление внешнего пояса укреплений, вот почему на месте сгоревших в 1611 г. деревянных стен Скородума был насыпан земляной вал и поставлен на нем «острог» в виде деревянной ограды, возродивший границу города времен Бориса Годунова. Эта ограда была значительно усилена в 1633— 1640 гг., когда вал был подсыпан, а ров углублен и на южном участке построены земляные бастионы, а также каменные Калужские и Серпуховские ворота.

Москва. После победоносного завершения борьбы с польско-шведско-литовской интервенцией Москва вступила в период восстановительного строительства. В первую очередь потребовалось усиление внешнего пояса укреплений, вот почему на месте сгоревших в 1611 г. деревянных стен Скородума был насыпан земляной вал и поставлен на нем «острог» в виде деревянной ограды, возродивший границу города времен Бориса Годунова. Эта ограда была значительно усилена в 1633— 1640 гг., когда вал был подсыпан, а ров углублен и на южном участке построены земляные бастионы, а также каменные Калужские и Серпуховские ворота.

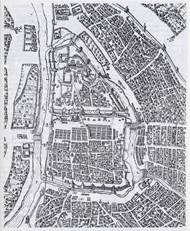

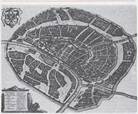

Москва - столица окрепшего Российского государства, защищенная несколькими поясами укреплений, широко и свободно раскинувшая пригородные слободы и монастыри-«сторожи», была в XVII в. одним из крупнейших городов Европы и значительно превосходила по размерам территории современных ей Парижа и Лондона. Сохранившиеся планы Москвы первой половины и середины XVII в. хорошо передают четкую планировочную структуру с двумя концентрическими поясами укреплений Белого и Земляного города. Все эти планы, изданные иностранными путешественниками или дипломатами, являются своеобразными повторениями общего первоисточника - так называемого «Петрова чертежа». Тем не менее, благодаря своим характерным особенностям и деталям, они служат ценным источником по истории формирования радиально-кольцевой планировки столичного города.

Немецкий ученый и путешественник Адам Олеарий неоднократно посещал Москву в 1630-1640-х гг. будучи секретарем шлезвиг-голштейнского посольства Белого города близко повторяет предшествующие источники и даже воспроизводит их отдельные ошибки. План Олеария отличается от предыдущих и последующих планов - чертежей Москвы тщательной прорисовкой объемов отдельных зданий; кварталы всех частей города, включая и широкий пояс Скородума, показаны густо застроенными домами и церквями, в чем следует видеть отражение особенностей реального облика города времени завершения периода восстановительного строительства.

План Москвы, составленный по русским источникам известным картографом и гравером Мерианом и включенный им в «Географический и топографический атлас» (1643 г.), отличается своеобразными чертами. Обращает на себя внимание нетрадиционное располо

План Москвы, составленный по русским источникам известным картографом и гравером Мерианом и включенный им в «Географический и топографический атлас» (1643 г.), отличается своеобразными чертами. Обращает на себя внимание нетрадиционное располо

жение плана на листе, когда зритель рассматривает город не с северо-восточной стороны, как в большинстве московских планов XVII в., а с юго-восточного направления, Благодаря этому приему на плане особенно наглядно проступают кольцевая структура городских укреплений и радиальные направления улиц, Однако по своему планировочному содержанию план Мериана ближе к «Петрову чертежу», нежели к плану Олеария. Выразительный по своим общим контурам план Мериана значительно уступает другим планам в четкости изображения отдельных зданий, в последовательности дифференциации ширины улиц и рек.

На плане Москвы австрийского дипломата барона Августина Мейерберга, приезжавшего в Россию в 1661-1662 гг. и оставившего подробное описание «Путешествия в Московию...» с обширным альбомом рисунков, город изображен в привычном ракурсе, как и на большинстве других планов XVII в. Наибольший интерес на этом плане представляют четко обозначенные кольцевые улицы. Именно этими особенностями план Мейерберга отличается от своего непосредственного предшественника - плана Олеария.

Все рассмотренные выше планы Москвы, так же как и появившиеся позднее планы Пальмквиста (1674 г.) и Таннера (1678 г.), отличаются «картинным» изображением города в форме глазомерного рисунка. Тем не менее каждый из этих планов так или иначе корректировался по натуре, и поэтому они дают возможность воссоздать общую картину градостроительного развития Москвы в XVII в.

Городская усадьба крупного феодала, князя или боярина представляла собой законченный хозяйственный организм, созданный в известной мере по образцу загородного поместья. Участок такой усадьбы образовывал подобие квартала, отделенного улицами, переулками или тупиковыми проездами от соседних владений. На территории усадьбы кроме основных жилых хором, как правило, располагались жилища для слуг и ремесленников, домовая церковь, а также многочисленные хозяйственные постройки. Обычно участок усадьбы подразделялся на три зоны: ближе к воротам, со стороны главной улицы, располагался обширный передний двор для въезда гостей, в центре возвышались жилые покои и церковь, зачастую связанные крытым переходом, позади отводилось место для хозяйственного двора и сада. Примером может послужить усадьба боярина Стрешнева на Моховой улице.

Жилые хоромы складывались из трех групп помещений: высокой башни (повалуши) либо столовой палаты, предназначенных для пиров и празднеств, собственно жилых покоев, состоявших обычно из трех-четырех горниц, и, наконец, передних сеней, игравших роль залы, связывавшей повалушу с жилыми покоями. Составленные из отдельных срубов, поднятых на высокий подклетный этаж и завершенных высокими теремными надстройками, жилые хоромы представляли собой динамичную многообьемную композицию. Расположенные по периметру участка заборы, невысокие «людские» избы и хозяйственные постройки включались в ансамбль усадьбы в качестве подчиненных частей и оттеняли значение комплекса главных сооружений. Большое внимание уделялось воротам, которые представляли собой самостоятельное сооружение с высокой кровлей, украшенное затейливой резьбой.

В середине XVII в. традиционные деревянные хоромы начали заменять каменными постройками, примером которых служат сохранившиеся палаты думного дьяка Аверкия Кириллова - характерный образец городской усадьбы дворцового типа. Традиционная функционально-планировочная структура сохранялась и в жилых постройках конца столетия, архитектура которых переосмысливалась на началах регулярности: таковы палаты князя В. В. Голицына в Охотном ряду (не сохранились) и палаты Волковых (Юсупова).

Жилища духовных феодалов имели устройство, во многом аналогичное усадьбам светских феодалов, с той лишь разницей, что здание церкви обычно занимало место в середине участка, было доминирующим центром композиции. Жилые усадьбы разбогатевшей купеческой верхушки, членов гостинной и суконной сотен, располагались преимущественно в Китай-городе или Белом городе и подчас конкурировали с усадьбами крупнейших феодалов. Однако в Москве вплоть до конца XVII в. преобладало мелкое дворовладение. Небольшие дворы ремесленников состояли обычно из избы с сенями и клети, причем изба ставилась непосредственно на передней границе участка, поскольку всякий мелкий производитель тяготел к торговой стихии улицы. Таким образом, в районах ремесленных слобод складывались протяженные по очертаниям кварталы с выраженной периметральной застройкой, хорошо различимые на планах Олеария и Мериана. Небольшие размеры участков (в среднем около 60 квадратных саженей - 280 м2) обусловливали высокую плотность застройки улиц, нараставшую по мере приближения к центральным районам города.

В результате стихийных процессов расселения постепенно складывалась пестрая и довольно хаотичная картина слободской застройки, где среди изб ремесленной массы вкрапливались гнездами дворы средних и мелких купцов, связанные с рынками и торговыми улицами, дома церковного причта, располагавшиеся близ приходских церквей, и небольшие местные общественные центры с их съезжей избой, тюрьмой и кружалом (питейным двором).

На всей территории Москвы свободно чередовались городские усадьбы бояр, духовенства и купцов, занимавшие лучшие строительные участки, слободская застройка мелких ремесленников и торговцев, сады, огороды и пустыри. Отдельные фрагменты регулярно спланированных кварталов не изменяли общего живописного характера планировочной ткани города, тесно увязанной с особенностями природного ландшафта.

Уличная система Москвы, образовавшаяся в результате обстройки подъездных дорог и стихийной прокладки переулков и проездов, отличалась в целом неупорядоченностью. Само уличное пространство еще не сделалось предметом градостроительного осмысления. Благоустройство улиц оставалось на крайне низком уровне, за редким исключением они не имели никакого замощения и были, по словам Олеария, «...в дождливую погоду ужасно грязны».

Периодически возникавшее, особенно после больших пожаров, стремление расширить улицы наталкивалось на необходимость сохранения каменных и кирпичных зданий. Если с одной стороны улицы стояло каменное здание, а напротив находился погоревший двор, то улица расширялась за счет двора. Если же на улице противостояли два каменных здания, уцелевшие при пожаре, то их обыкновенно не трогали. В результате улицы после подобного «регулирования» становились еще более изломанными и разнообразными по ширине.

В XVII в. большие изменения претерпели многие ансамбли Москвы и прежде всего Кремль. Именно в это время завершилось формирование ансамбля Соборной и Ивановской площадей Кремля - средоточия общественной жизни тогдашней Москвы. Глубокое понимание и преемственное развитие заложенных предшественниками в XV-XVI вв. градостроительных идей позволило мастерам, работавшим в следующем столетии, создать целый ряд сооружений, включившихся в общую композицию в качестве ее необходимых звеньев, оттеняющих монументальное величие доминирующих зданий, в первую очередь колокольни Ивана Великого и Успенского собора.

В XVII в. большие изменения претерпели многие ансамбли Москвы и прежде всего Кремль. Именно в это время завершилось формирование ансамбля Соборной и Ивановской площадей Кремля - средоточия общественной жизни тогдашней Москвы. Глубокое понимание и преемственное развитие заложенных предшественниками в XV-XVI вв. градостроительных идей позволило мастерам, работавшим в следующем столетии, создать целый ряд сооружений, включившихся в общую композицию в качестве ее необходимых звеньев, оттеняющих монументальное величие доминирующих зданий, в первую очередь колокольни Ивана Великого и Успенского собора.

Так, возведение в 1624 г. Филаретовой пристройки с северной стороны звонницы Петрока Малого добавило необходимое начальное звено динамичной трехчастной композиции стремительно нарастающих по высоте объемов, два из которых как бы подготавливают взлет форм главного столпа-колокольни. Кроме того, Филаретова пристройка играла важную роль в отделении пространства Соборной площади Именно Филаретова пристройка закрывала Успенский собор, и зритель, только обойдя колокольню, мог воспринять ансамбль Соборной площади с одной из выгоднейших точек зрения.

Важной составной частью ансамбля царской резиденции стал надстроенный тремя новыми этажами Теремной дворец (1635-1636 гг.). Его высотная композиция, завершаемая теремом с крутой, выразительной по силуэту кровлей, обогащенное декоративное убранство верхних этажей соответствовали градостроительному значению здания в общей панораме Кремля.

Важной составной частью ансамбля царской резиденции стал надстроенный тремя новыми этажами Теремной дворец (1635-1636 гг.). Его высотная композиция, завершаемая теремом с крутой, выразительной по силуэту кровлей, обогащенное декоративное убранство верхних этажей соответствовали градостроительному значению здания в общей панораме Кремля.

Важнейшим этапом в развитии ансамбля Кремля стала надстройка его башен декоративными шатровыми завершениями. Само по себе появление над крепостными воротами стройной многоярусной вышки-«смотрильни», увенчанной шатровым верхом с государственным гербом на шпиле и большими городскими часами, служило показателем постепенной утраты Кремлем его оборонительного значения и начавшегося процесса

градостроительного переосмысления форм крепостных сооружений в качестве монументальной оправы кремлевского ансамбля.

После постройки в конце XVII в. Воскресенских ворот Китай-города, оформивших высокой двухшатровой надстройкой выход к мосту через р. Неглинную, а также расположенного рядом здания Земского приказа, завершенного ярусной башней, создалось известное подобие групп высотных сооружений на противоположных концах Красной площади: с одной стороны Покровский собор со Спасской башней, с другой - Казанский собор с Воскресенскими воротами и Земским приказом. Именно с этого времени за площадью, середина которой по указу 1679 г. была расчищена от хаотических торговых строений, закрепилось название «Красной», т.е. красивой.

Возведенные в 1670-1680-х годах шатровые надстройки над некогда грозными кремлевскими башнями стали завершающим этапом в развитии центрального ансамбля древней Москвы. Формы шатровых завершений, свойственные русским мемориальным сооружениям, оказались созвучны новому идейному содержанию Кремля.

Углы треугольного контура стен Кремля были закреплены стройными восьмигранными шатрами с дозорными вышками.

Важную роль в процессе восприятия городской среды играли высотные сооружения, которые выступали в качестве зрительных ориентиров при движении по дорогам и улицам. По направлениям основных подъездных дорог к Москве к исходу XVII в. сложились развитые системы ансамблей и отдельных зданий, которые в совокупности образовывали монументальное оформление парадных въездов в столичный город.

На всем пути следования от внешнего пояса слобод до центра города путник постоянно ощущал в нарастающем богатстве и сложности ансамблей - динамический центростремительный характер композиции целого города.

Эпоха образования и укрепления единого Российского государства, охватывавшая конец XV-XVII вв., внесла существенные перемены в русское градостроительное искусство. В этот период сложилась новая сеть городов и торговых путей, выросли многие новые центры, тогда как некоторые старые, некогда крупные города отошли на второй план. В городах повысилась плотность застройки, увеличилась роль архитектурного контраста как средства организации ансамбля. Возникла тенденция к концентрации архитектурных доминант в городских центрах и к слиянию обособленных слобод, приходов и дворов в относительно однородное архитектурно-пространственное целое. Появились попытки архитектурного осмысления городского пространства. Все большую роль в создании композиционной целостности города или отдельного ансамбля стали играть симметрия и регулярность, которые начали осмысливаться как неотъемлемые признаки гармонии и красоты.

2013-12-27

2013-12-27 1580

1580